中國不懼貿易戰的底氣何在

記者/楊晨

3月23日商務部發布《商務部新聞發言人就中方發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單發表談話》。該清單暫定包含7類、128個稅項產品,按2017年統計,涉及美對華約30億美元出口。第一部分共計120個稅項,涉及美對華9.77億美元出口,包括鮮水果、干果及堅果制品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品,擬加征15%的關稅。第二部分共計8個稅項,涉及美對華19.92億美元出口,包括豬肉及制品、回收鋁等產品,擬加征25%的關稅。

而此前美國以貿易逆差、知識產權為由挑起貿易戰純屬無中生有,以其此前進行的337調查為例,中國企業在反壟斷及竊取商業機密等訴點上完勝,顯示出美國的調查完全沒有公正性可言。美國啟動301調查,而實則是劍指中國制造2025,是要通過設限到美投資和美國對華出口,其方案涉及十大領域,包括先進信息技術產品、自動化機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備、現代軌道交通裝備、電動和其他新能源車輛、電力裝備、農業機械裝備、新材料、生物醫藥和其他高性能醫療器械等。

制裁不能讓中國傷筋動骨,卻可能令美國自殘

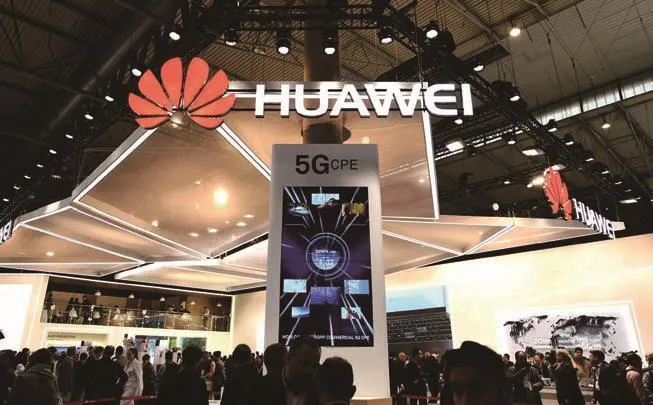

中國華為在海外開拓市場

上述信息反映出這樣一個現實,發展中國家中國和超級大國美國對對方出口的產品結構似乎正在發生較大變化,曾經被長期認作農業國的中國對世界頭號工業強國出口產品,并能被視作制裁對象的居然多是知識、技術密集型產品,而頭號工業大國美國出口中國并被反制的竟是農產品和初級工業制品。這一方面,體現出中國近年來經濟建設水平的不斷提高,科技密集型出口產品在世界上的地位逐漸增強。但同時我們也應該冷靜的做出這樣一個判斷,中美經貿之所以逆差大,也是因為很多美國生產的高科技產品,受到美國限制沒有向中國出口,這應該是美國自身保守做法所導致。

另外我們也應當看到,改革開放以來,中國吸引大量美國工業企業在華投資設廠,美國的貿易逆差金額,很多都流到了美國投資企業的口袋里,這些美國在華企業也是出口美國的大戶,而他們制造的逆差份額,卻要讓中國為此付出“被制裁”的代價,是極不合理的。

同樣中國企業對于到美國投資設廠的也有濃厚興趣,但多年來美國的貿易保護主義做法卻阻礙中國企業這樣做,尤其是對于像中興、華為這樣附加值較高的科技型企業,要知道,這類企業在美國投資設廠是能夠帶動美國就業,也能夠提高美國出口縮小逆差的,而中國企業生產產品出口中國又具備先決條件,這不正是美國縮小對華貿易逆差的一個好的辦法嗎?可是特朗普政府似乎對此并不持積極支持態度。

美國對華貿易巨大逆差還有一個根本性的原因,是由于近年來中國自主企業的制造能力越來越強,形成對美國同類產品的國內替代,而打入美國市場的中國產品,相對于美國生產的產品而言,競爭力也在不斷提升。美國制造PK中國制造在國內國際兩條戰線都感受到明顯的壓力后,美國人首先想到的還是亮出自己的“霸主范兒”,采取打貿易戰的態度解決這個世紀的國際貿易問題,而不是從自身經濟結構中存在的問題出發,加以改革改良創新提高。可以說,這場貿易爭端中,美國更多扮演的是一個閉關鎖國者的角色,而中國,卻自始至終都是一個市場經濟規則的遵循者、倡導者,同時也是受益者。如此看來,這場爭端雖由美國挑起,卻很難說美國就掌握了整個局勢特別是中美下一階段貿易的主動權,市場貿易的客觀規律是包括美國在內的所有國家不能回避的,這場貿易戰美國傷敵一萬自損八千的做法,頂多讓中國一時喪失一些美國市場,無法讓中國傷筋動骨。幾年前,中國就在調整經濟結構,實行更深層次的經濟改革和去產能,美國對華經濟制裁也許會更加促進我國經濟結構的重新整合,幫助中國企業更堅決痛下改革和去產能的決心。

美國近年來各種保護主義盛行,已經不再是多年前倡導全球化的美國。而中國在國際上大力推動全球命運共同體,推出一系列國策支撐全球化。也就是說,在人類期待共同繁榮發展的大勢面前,美國失道寡助,中國則應得道多助。因此,這場貿易爭端中,中國不僅要對于美國的各種無理做法有防備和對策,還要借此機會進一步的與世界上倡導合作共贏的國家團結起來,求同存異,迎難而上。

當然從第一波雙方相互擬定制裁產品清單來看,中美至少沒有一上來就打擊對手要害,也就是說,美國出口中國的大宗商品,如客機、大豆、汽車發動機等,中國的服裝、鞋帽、家具、家電都暫時沒有列入美中第一批制裁、報復的清單中。

此輪貿易戰一旦打響,美國提高了關稅卻降低了國民的生活水準,會更加激化美國國內的社會矛盾。而對于美國社會而言,失去中國產品的供給,就不得不去選擇成本高昂的國內產品或從其他西方國家進口更加高昂價格的產品,如此一來,特朗普雖然兌現了一部分總統競選中的承諾,卻是要得罪美國的大多數消費者,這對于特朗普的連任來說是一個不利的選擇。

中國反制的辦法不少

1.要瞄準特朗普的軟肋

同樣,中國實施貿易報復的對象可以選擇瞄準共和黨“票倉”。美國中西部農場主是特朗普的主要支持群體之一,在2016年總統大選中,特朗普在10個大豆生產州擊敗了希拉里。中西部州的農業生產占到美國全國農業產值的一半,也是中國從美國進口大豆、高粱的主要來源地。以大豆為例,美國大豆產量的三分之一出口到中國,2017年出口金額達到140億美元。與其他產業不同,農場為美國帶來貿易順差。一旦開戰,中國針對美國農產品采取的貿易報復措施將直接影響美國農場主的收益,從而可能使這部分“鐵桿票倉”易幟。而中國近年來大力推動的“一帶一路”戰略,也為中國的農產品需求豐富了更多產地,如中亞、南亞、非洲、歐洲、俄羅斯還有拉丁美洲,都能夠為中國提供更加豐富、更具價格優勢和不存在轉基因的農產品。可見,放棄或減少對美國農產品的選擇不僅對于中國消費者而言是一大利好,而且還能重創特朗普的“票倉”。

其次,從打擊時間上看,要盯住11月份的國會中期選舉。對美國政府而言,掌控國會是打響貿易戰的重要前提。只有國會通過相關法案,才能夠輸送源源不斷的“子彈”。2018年的中期選舉意義非同一般,目前共和黨掌握著參眾兩院的多數席位,占據優勢地位。由于受到建制派精英的制約,美國政府一年多來挫折不斷。未來,如果其和共和黨領袖們想繼續在國會通過與貿易和關稅相關的法案,就必須設法保住兩院多數黨的地位。對于急于翻身的民主黨人而言,只有重新奪回國會中的多數席位,才能推出有利于本黨的議案。對此,中國在報復性措施出臺的時間節點上,應該注重打擊力度和節奏,“好鋼使在刀刃上”,方能起到“釜底抽薪”之效果。

2.在美國的“內線”和“外線”同時發力

中國在改革開放伊始就特別重視美國市場和美資,這也與當時冷戰環境下,中美相互戰略利益需要有關。當隨著冷戰環境不再,美國對華采取明顯遏制政策,中國自身的產能技術也不斷壯大,已經到了向海外輻射以尋求更多發展空間的時候。這時中國吸引海外投資的重點,也應該尋求能夠替代美資的,有實力的海外“金主”,以縮小在外商投資領域對美國的依賴(如果有對美國資本的一些特殊待遇此刻我們也該適時取消了),吸引海外投資重點放在西方國家尤其是美國的傳統做法,也應適當做出一定調整,譬如擴大對“一帶一路”沿線國家和新興經濟體的引資力度,這樣也能從一個側面加強中國與“一帶一路”國家及新興經濟的經貿關系,同時也可起到平抑西方貿易戰壓力的作用。

美國此次擬大規模對華開展貿易戰,中國在迎戰的同時可以考慮適當調整外貿資源應用的方向,從更廣闊的天地為中國拓展國際貿易空間。但是,我們也必須看到美國是中國最大的市場,也是誰都想占領的市場。中國在國際貿易上另辟蹊徑的做法與保住美國的傳統商貿領地的努力,二者不可偏廢。與美國打貿易戰,一方面要本著“以斗爭求團結則團結存,以妥協求團結則團結亡”的精神,另一方面也要注意在貿易戰中觀察美國企業、政壇、民生百態,從中尋找避免“打大”的有利因素,在美國內部發現、交往與中國有共同利益、共同認識的朋友,共同反對美國政府發起的“貿易戰”,把美國對華貿易戰變成一次中國在美建立“統一戰線”良機。

3.大大縮減留學與旅游項目的中國逆差

美國“雙11”搶購中國商品的海報

此外,考慮到中國多年來一直對美國存在服務貿易逆差,中國也可以從服務貿易領域對美國進行反制。考慮到服務貿易中國對美逆差最大的項目是旅游與教育,因此中國可以對美國出臺的服務貿易反制措施,限制中國赴美旅游的人數與團數,限制中國赴美國留學的人數。

外媒稱,美國政府正在醞釀一項新的對華貿易反制政策,而這一次,矛頭指向赴美的中國留學生。據美國《華爾街日報》援引業內人士的話說,白宮正在考慮限制中國學生的簽證數量,這將是針對北京的貿易反制計劃的一部分。有輿論猜測,此次限制中國留學生簽證的考量是此前美國發難中美經貿,導致兩國貿易摩擦加劇的一次外溢。境外媒體分析,通過提高中國留學生、學者、在職進修的簽證申請資格門檻,特朗普政府也有意限制中國在美投資。

據美國駐華使館此前發布的《2017年門戶開放報告》,中國赴美留學人數在所有留美生源國/地區中連續第八年位居榜首,占在美國際學生總數的32.5%。據美國商務部的數據顯示,2016年外國學生為美國高等教育帶來的收入約為394億美元。這一數據已經超過了美國涉及征稅的中國商品規模可達600億美元的一半。這個數字對于許多經費緊張的美國大學來說,是一筆天大的收入。

近20年來,中國赴美國等西方國家留學成為潮流,且逐年人數遞增,從目前來看,中國人赴海外留學并未給中國的發展帶來明顯直接或間接利好。相反,此舉卻掏空了許多國內的家庭,讓大批的中國年青人患上“美國病”、產生信仰危機。這也正是美國自認為“燈塔國”所希望帶給世界的一種狀態,帶有濃厚的霸權主義色彩。此次特朗普看中國留學生不順眼,考慮限制中國學生的簽證數量,對于中國和中國民眾來說,應該并不算是什么壞事。

4.“債主”不是白當的

當前中國依然持有萬億美元以上的美國國債,有觀點認為,中國政府可以通過大規模減持美國國債的方式來向美國政府施壓,迫使美國政府在貿易戰方面進行讓步。這種觀點的邏輯是,大規模減持國債將會導致美國長期利率顯著上升,這一方面將會顯著打壓美國債市與股市,并通過負向的財富效應影響美國經濟,另一方面將會提升美國國內長期融資成本,通過壓低投資增速來打擊美國經濟。

《日本經濟新聞》3月26日報道稱,中國作為“美國最大債主”的身份,可能在貿易戰激烈的情況下成為動搖特朗普政府的武器。報道稱,中國駐美國大使崔天凱當地時間3月23日接受美國彭博電視臺的采訪,就減持美國國債表示“我們在考慮所有選項,將采取一切必要措施維護中方合法權益”。

中國的美國國債持有額首次超過日本位居世界之首是在雷曼危機爆發的2008年9月。當時美國為應對危機而大量增發國債,中國購買了其中一部分。報道認為,可以說從那時起美國就欠下了中國一個人情。每當中美關系磕磕絆絆之際,中國就會重復“自身是美國最大債主”的身份。

美國國債的確是特朗普政府的“致命弱點”。報道最后稱,傾向于減稅和擴大財政支出的特朗普政府不得不大量發行國債,供需很容易崩潰。中方的態度變化可能使美國國債行情陷入動蕩。

5.制裁通用、蘋果、耐克這樣的美國大企業

2017年通用在中國的兩大合資企業銷量巨大,上汽通用賣出了200萬輛,上汽通用五菱賣出了215萬輛,兩大合資公司累計銷量超過400萬輛汽車,幾乎占據了通用汽車全球銷量的近四成,銷售額超過4000億元,每年攫取的利潤以百億元計算。打擊通用這樣的企業,才能真正將美國打痛,如果僅與美國打貿易戰,類似通用這樣的企業,基本都在中國生產,似乎可以回避掉了。

如果中國不再進口波音飛機,那么全球只有一個空客可以替代,空客就可以坐地起價,讓我們別無選擇,只能付出更大的代價。

制裁蘋果、耐克、通用和福特這類企業,就沒有這個擔心。比如制裁通用,禁售別克、雪佛蘭,還有大眾、標致、長安、吉利、上汽、廣汽、北汽、長城和雷諾等豐富選擇;禁售凱迪拉克,還有奧迪、寶馬、奔馳、沃爾沃、捷豹路虎和雷克薩斯,以及自主的紅旗、魏派、領克可以選擇;禁售蘋果,還有華為、三星和小米等可選;禁售耐克,還有阿迪達斯、李寧和安踏,不會給國民經濟造成任何的負面影響。

6.瞄準美國輸華大宗商品

美國飛機出口到中國市場的金額占其出口總金額的26%;美國大豆出口到中國的金額占其出口總額的56%;美國汽車對華出口在其出口總額中的占比為16%。還有很多領域,比如玉米、高粱等。中國想要制裁美國也是易如反掌。

中國在美國的留學生

7.訴諸WTO讓美國當被告

中國還應積極尋求在WTO框架內解決爭端,不過“301”本身就是違背WTO多邊規則的,過去美國對中國鋼鐵行業的“雙反”被WTO全部否定,截止到三月中旬,告到WTO爭端解決機制的案子一共有540個,其中美國當被告的有136起,所以不單是中國在告他,世界各國都在告他,因此,我們完全有理由與有關國家聯合起來,共同將違反WTO規則的美國推上被告席。

以打促談,維護國家利益

經歷2008金融危機后,美國全球經濟霸主神壇崩塌,在經濟領域對他國開展制裁實施控制的能力逐年削弱。就拿貿易和工業制造來說,美國的影響力相對中國在逐年下降,美國前9大港口的商品年吞吐量不抵上海一個港口的商品年吞吐量。所以,當中美真的爆發全面貿易大戰的時候,全世界大多數國家會站在中國一邊,因為中國有那些國家大量的現實利益,這是美國給不了的利益。就像澳大利亞前總理陸克文在參加中國發展論壇上接受采訪時說,中國在亞洲的貿易影響力比美國大得多,美國打貿易戰無法取得勝利。

我們需要區分戰略和戰術層面,以不同的策略進行應對。在戰略上,我們要保持冷靜,立足辦好國內我們自己的事,積極應對但不主動升級貿易戰,以靜制動,等待美國國內積極變化的出現。在戰術層面,精細考量得失,在不主動升級貿易戰烈度的情況下,精準選擇貿易反制具體項目,實現精準反擊,最終的目的是“以打促談、談談打打”,最大程度的維護我們的國家利益。