海綿城市理念下的城市防洪排澇規劃建設研究

(吉林建筑大學建筑與規劃學院,吉林 長春 130000)

隨著城鎮化進程的加快,城市內澇、水污染等一系列水問題頻發。 我們需要一個綜合全面的解決方案,在傳統以排為主的城市防洪排澇基礎上提出新型城市雨洪治理理念,建設海綿型城市,轉變依賴大規模水利工程設施和管網建設的傳統思路,探索自然生態功能和人工干預功能的有效結合途徑,從而控制雨水徑流,實現自然積存、自然滲透、自然凈化的城市雨洪治理方式。

海綿城市建設以生態優先為主導原則,將自然途徑與人工措施相結合,在確保城市排水防澇安全的前提下,最大限度地實現雨水在城市區域的積存、滲透和凈化,促進雨水資源的利用和生態環境保護,是對傳統排水系統的一種“減負”和補充,最大程度地發揮城市生態雨洪調蓄系統自身的作用[1]。

1 .研究區概況

1.1 區位概況

安圖縣位于吉林省延邊朝鮮族自治州西南部,地理位置在東經127°48′—29°11′,北緯42°01′—3°24′。

1.2 地形地貌

境內主要地貌類型為山地地貌,中心城坡崗起伏,谷地開闊。地貌可分為兩類,一類為布爾哈通河及其支流沖蝕形成的山間河谷平原,最低處海拔高度為290 米;一類為侵蝕構造中低山,最高處海拔高度為580 米。

1.3 氣候

安圖縣屬大陸性季風天候,由南向北氣溫逐步升高,降水逐步減少。橫亙中北部的荒溝嶺將安圖縣顯著地分成南北兩個天氣區,南部松江地區平均氣溫為2.2℃,北部明月地區為3.6℃;年平均降水量南部為669.7毫米,北部為594.7 毫米。

2 防澇排澇現狀問題分析

2.1 排水系統現狀分析

1)現有排水系統排水能力不足:一方面現狀排水系統為合流制,建設年代久,現有排水管網排水能力不足;另一方面城市化過程加快,不透水下墊面比例增大。同時,硬化地面加速了雨水徑流匯流速度,加重了排水管網的負擔,同時造成水資源的浪費。

2)水流不暢,淤積嚴重:現有排水管線排水坡度較小,流速較小,加之部分合流制排水管道已年久失修,嚴重淤堵,造成排水不暢。

3)城市豎向規劃設計薄弱:部分道路地勢低洼,雨水口布置與道路豎向設計不匹配,雨水的綜合利用效率太低。部分現狀管線管徑普遍偏小,過水能力不足,導致汛期常常出現溢水現象。

4)排水基礎設施維護管理薄弱:排水設施清掏不及時,導致雨水口內部及連接管堵塞;固體垃圾堵塞雨水篦子,暴雨時引起內澇。

2.2 城市水系存在的問題

1)水系水質有惡化趨勢:安圖縣流綜合污染指數變化趨勢顯示,主要地表水水質有惡化趨勢 ,高錳酸鹽指數和生化需氧量是最主要的污染因子,可能是由于城區大量生活污水和城區工業污染源經合流制管線溢流排放導致的。

2)濱水景觀破壞嚴重:現狀河道景觀性不足,沿河兩岸垃圾遍布,水景觀破壞嚴重。另外拓寬河道、裁彎取直、坑塘湖泊填埋等人工手段不僅打破了濱水景觀的自然風貌,而且改變了城市的水文狀況,對自然環境造成不良影響。

3 海綿城市理念下的防洪排澇規劃研究

3.1 海綿城市理念下的防洪排澇建設需求

3.1.1 新型城市防洪排澇管理系統的建立

新型城市防洪排澇體系的建設,就是要根據情況因地制宜,明確生態保護、雨洪管理、海綿城市建設等目標,落實到每個城市功能區或片區。具體來說就是以城市綠地系統、道路系統、水系統等為基礎構建由小到大的雨水花園、生態公園、濕地公園、海綿小區等"層級式"海綿型生態系統,將傳統以排為主的管網型灰色基礎設施與綠色基礎設施做相應的耦合設計,建立與海綿生態系統相結合的新型防洪排澇系統[2]。

3.1.2 城市防洪排澇管理模式的調整

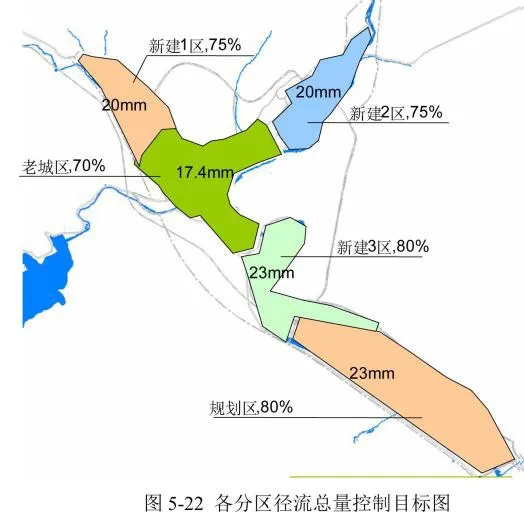

圖1 各分區徑流總量控制圖

把城市中的硬質下墊面諸如道路、廣場、屋頂等徑流系數高的地區作為海綿城市建設規劃設計的重點,根據不同特點和需求對城市進行功能分區,分別構建不同區域的防洪排澇設施規劃模式,貫徹海綿城市低影響開發的理念,打造“滲、滯、蓄、凈、用、排”為一體的防洪排澇新模式[3]。

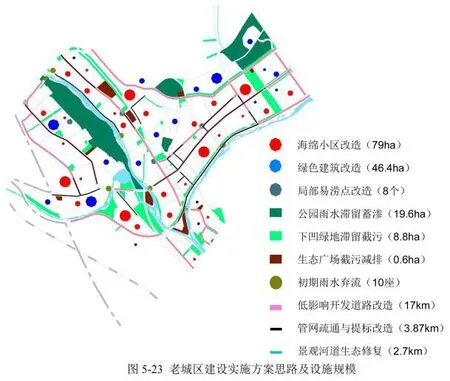

圖2 已建老城區建設方案

3.2 規劃思路

根據安圖縣中心城區規劃范圍的用地性質、水資源現狀、地塊開發程度、地形地貌特點及區域內水系位置,將規劃范圍分為5 個區域分別進行雨水徑流控制,進行徑流控制率初分,經加權計算后符合海綿城市徑流控制率要求。

基于安圖縣城市排水防澇規劃建設的需求,以及海綿城市建設的要求,規劃主要采用“系統治理”、“多類型分區規劃(老城區+已建+未建)”、“多目標(水質+回用+內澇防治+強排)”、“多途徑(保護+修復+改造+新建)”的手段。老城區:管網提標改造、源頭減排與水系修復、初期雨水調蓄凈化等系統的構建;新建區:雨水滲蓄利用等工程的建設;規劃未建區:濱河綠帶雨水滯留系統、雨水調蓄系統的構建。

3.3 規劃方案

3.3.1 已建老城區

安圖縣老城區基本為合流制管道。在構建區域雨水控制利用模式時,應考慮合流制污染控制。由于老城區開發密集、硬化面積高、徑流污染負荷較高,該區域對洪澇與水質污染控制需求迫切,通過傳統雨水系統改造,難度大,總體成本高,僅通過低影響開發改造老城區,也存在綠化率極低,實施條件不足的問題。因此,老城區改造是本規劃中的難點和挑戰,需要構建獨特的綜合建設方案,結合源頭、傳統快排、末端等各層級,綜合構建調蓄、滯留減排系統,對主要管網進行疏通或提標改造,從而共同達到防澇減災,污染控制以及生態需求。

3.3.2 新建城區

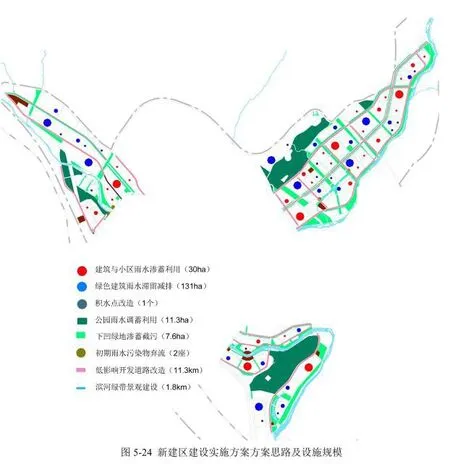

圖3 新建區建設方案

新建城區內道路兩側具有大量綠帶,開發密度適中,相較老城區域生態資源優勢明顯,但同時遭受徑流污染沖擊的影響較大。規劃以提高整個新建區域的雨水資源化利用為重點建設目標,對場地進行從源頭控制至末端雨水滲蓄資源化利用的海綿城市雨水系統建設。

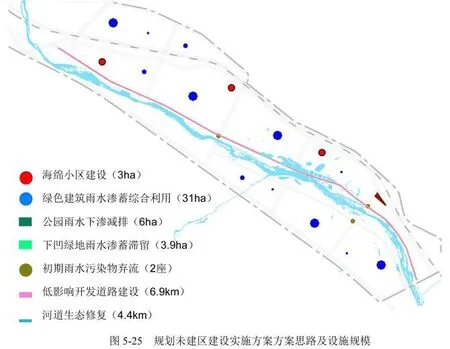

圖4 規劃未建區建設方案

3.3.3 規劃未建城區

新城區的開發必然會帶來雨水徑流增加、地表水環境惡化、地下水位下降和下游地區洪澇災害的風險增加等問題。因此,對于規劃建設的城區,為了實現雨水控制利用的綜合目標,需要系統應用低影響開發理念,盡量維持開發前水文條件,合理利用雨水資源,減少水澇,改善城市景觀,保護城市水環境與生態環境,使之成為保護城市水生態環境,維護水系統良性循環,抵御洪澇災害的綜合發展規劃。

4 總結與展望

海綿城市”的提出為城市防澇排澇提供了一個新的思路:轉變了傳統城市防洪排澇的思路——由傳統的“快排”到“滲、滯、蓄、凈、用、排”。因而,在城市防澇規劃的過程中,應充分融入海綿城市的建設理念,從根本上解決城市內澇問題,創造“尊重自然、順應自然、保護自然”的綠色生態城市。

(注:文中相關圖片資料來源于吉林省城鄉規劃設計研究院《安圖縣中心城區排水防澇綜合規劃》,在此表示感謝。)

[1]閆澍青.如何實現城市排水防澇與空間優化雙贏[J].江西建材,2014年第1期(總第130期)

[2]董淑秋,韓志剛.基于“生態海綿城市”構建的雨水利用規劃研究[J].生態城市,1006-3862(2011)12-0037- 05.

[3]袁媛.基于城市內澇防治的海綿城市建設研究[D].北京林業大學,2016.