符拉迪沃斯托克市中心,曾有一個“小中國”

邱苑婷

凌晨6點半,符拉迪沃斯托克天還暗著。對此地最初的印象來自于地圖,這個長到口齒不清的名字后面永遠跟著括號,括號里是海參崴。直到歷史課本學到1860年《中俄北京條約》——清政府將包括海參崴在內的烏蘇里江以東地域割讓給俄羅斯,我才隱約明白括號的含義。在俄語中,符拉迪沃斯托克意為“統治東方”,連名字也帶著野心。

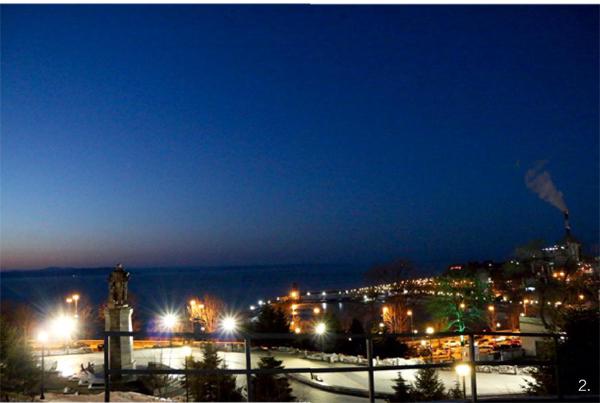

華燈初上的金角灣大橋,有很多游人來這里觀賞夜色

這段旅行是在詭異的氛圍中開場的。自稱在當地讀了五年書的中國女孩為了拉我們拼車,一路上用驚異和夸張的語氣恐嚇我們:“俄羅斯警察都不是好人,看到警察朝你們走過來,啥也別說直接掏錢。如果你們進局子了,叫天天不應叫地地不靈,我跟你們說。”車窗外的景色在暗色調中快速后退,女孩還在絮叨著她道聽途說的俄羅斯治安恐怖故事。

說這些的時候,身形彪悍的俄羅斯司機大叔就坐在她左邊,用戰斗民族的架勢加足馬力,小轎車開出了一馬平川的氣勢。幾分鐘前,看到我們在長久的猶豫后終于點頭,大哥生怕我們改主意似的一人拎起三個大行李箱、腳步如飛地奔向了出口的停車場,幾秒的功夫,便帶著我們的行李融進夜色里。

我們是坐在旅店里,看著天亮起來的。給司機看旅店地址時,他表現得相當熟稔,頻頻點頭表示了解。“這好像是家中國人開的酒店,”女孩也表示聽說過,“做得還挺大。”據說旅游旺季時,跟團旅行的中國游客會成批成批地入住。為了印證他們的話一般,衛生間鏡柜都帶著濃郁的中式80年代風格。

符拉迪沃斯托克夜景

城市不大,地勢卻有明顯的起伏。沿主街道斯維特蘭斯卡亞大街一路向低處走,兩側是成排的歐式建筑,直到街對面玻璃櫥窗里巨大的紅底白字打破了我置身歐洲小鎮的錯覺——數個“列寧”縱列占據了整個櫥窗。漢字?腦袋里一個急剎車,我這是在哪?

忍不住好奇進去看,原來是阿爾謝尼耶夫博物館,從古至今展示符拉迪沃斯托克的當地史,而曾屬于蘇聯的這段紅色史,被呈現為列寧特展。貼著“列寧”字樣的櫥窗背后,是大小不等、形態各異的畫像和塑像,還有再熟悉不過的染著革命先烈鮮血的紅領巾,整齊地戴在一排掛滿勛章的白襯衫上……占了一樓的整整右半層。細想來,這個展廳的位置特殊:進門的售票處與衣帽間將博物館的一層左右隔開,往右走是一片紅;往左走,才是以遠古化石為開端、嚴格按時間序列分層設展的主展區。落地窗正對著列寧中央廣場,隔著馬路。窗內是千百年前的石碑、石雕和石棺,殘缺的碑上漢字還依稀可見。

符拉迪沃斯托克的清晨,斯維特蘭斯卡亞大街

仔細端詳碑文的時刻,確乎感覺回到了小時候和父母逛寺廟的場景。窗外車來車往,再遠處,店面招牌分明是俄文,樓頂飄著的是不熟悉的旗幟。海參崴是怎樣一點點變成符拉迪沃斯托克的呢?《通向世界盡頭》里寫,剛割讓的幾十年里,由于歷史與地緣原因,不少遠東地區的百姓,還打心里認為自己是清朝皇帝的臣民,而非沙皇的子民。俄國幅員過于遼闊帶來的弊端之一,便是對西伯利亞與遠東地帶的控制相對薄弱,這情形一直持續到19世紀末 20世紀初修建西伯利亞大鐵路才逐漸改變。不夸張地說,是這條鐵路連接起俄國的各部分,才讓俄羅斯成為如今的俄羅斯。

過去那些中國的痕跡,只依稀在餐館菜單上的包子餃子里覓見蹤影。但在博物館展板上,我看到了這樣一句話,易生歧義但格外動人:“It was a ‘little China in the heart of Vladivostok(符拉迪沃斯托克市中心曾有一個‘小中國)。”

阿爾謝尼耶夫博物館列寧特展

Tips

托卡內夫燈塔是《七月與安生》取景地之一,離市區較偏遠,冬季建議乘坐出租車往返,可與司機商量在燈塔海岸等候,價格450盧布左右。若乘坐公交,車站離燈塔還有較長一段步行距離。

當地物價較低,可在此購物買保暖衣物。

阿爾謝尼耶夫濱海區國家博物館位于Svetlanskaya大街20號,票價400盧布,網址www.arseniev.org。

若拼車從機場到市區,每人約1000盧布。時間精力充裕可嘗試搭乘公共交通。