創新學深圳,杭州還有多大差距

□江永碧 王力洲 王瑩

深圳被譽為“最有可能成為下一個硅谷”的城市,創新學深圳已成為當下杭州各界共識。通過投入產出比、產業、平臺和后勁四個維度比較分析“天堂硅谷”杭州與深圳的創新優勢與短板,得出的結論是:在創新投入產出上,杭州與深圳差距較大;在產業上,杭州輕資產特征明顯,深圳制造業和服務業雙輪驅動;在平臺發展上,無論是領頭雁濱江還是協調發展平臺,杭州仍需追趕;在發展后勁上,杭州的高校集聚和獨角獸發展有相對優勢,雙創發展熱潮與深圳相當,深杭均在大力彌補基礎科研短板。

比投入產出:杭州還有很大差距

比投入。深圳面積僅相當于杭州六個傳統主城區加上余杭,GDP體量約是杭州的一倍。2017年杭州和深圳GDP總量分別是12556億元和22438億元,而人均GDP分別為2萬美元和2.7萬美元,差距較小。采用R&D經費支出占GDP的比重這一國際標準來反映來兩地的科技創新實力和核心競爭力。2017年杭州和深圳的R&D占GDP比重分別是3.2%和4.1%,均達到發達國家水平,按照杭州年提升0.1個百分點比較樂觀速度推算(近11年年均提高為0.7個點),杭州離深圳目前的差距有9年。

比產出。萬人發明專利擁有量指標上,2017年杭州與深圳在發明專利申請量上分別為25578件和60258件;發明專利授權量上分別為9872件和10926件;萬人發明專利擁有量分別為47.7件和82.6件。專利數方面深圳超越上海列全國第二,杭州則列第四位。值得注意的是在國際專利上,兩地差距巨大,2017年PCT(國際專利申請量)杭州為564件,而深圳20457件,位居全國各大城市的首位,反映出深圳在國際市場上極強的產業競爭力。很大程度上得益于深圳是全國知識產權保護最嚴的城市。

比轉化率。深圳為打造成全球新技術新成果轉移轉化先導區,目前形成了“6個90%”的創新特點:即90%以上的創新型企業是本土企業、90%以上的研發機構設立在企業、90%以上的研發人員集中在企業、90%以上的研發資金來源于企業、90%以上的職務發明專利出自于企業、90%以上的重大科技項目發明專利來源于龍頭企業,杭州科技成果轉化指數雖然居全省首位,但同深圳比,差距很大。

比產業:杭州“輕快”、深圳“沉穩”

比重點產業。杭州聚焦“1+6產業集群”(信息經濟、文創、金融、旅游、健康、時尚和高端裝備)。2017年,杭州信息經濟增加值已達到3216億元,占GDP比重25.6%,對經濟貢獻率超過50%。七大產業中,除時尚和高端裝備屬于制造業外,其余偏向服務業,輕資產化特征非常明顯,制造業發展后勁值得研究。深圳實體經濟發達,通過40年間的多次轉型,從工業制造產業鏈的最低端,走到了數字革命革命時代的最前端,成為硬件創新之都,形成四大支柱產業、七大戰略性新興行業和六大未來產業,制造業和服務業雙輪驅動,三產比重略低于杭州(深杭占比均超過60%),發展路徑與新加坡相似,事實證明新加坡發展態勢明顯強于香港,深圳也在日益超過香港,深圳產業結構值得杭州學習。

比龍頭企業。以阿里巴巴、網易為代表的信息經濟、以華策影視、宋城演藝為代表的文創產業,以娃哈哈、海康威視為代表的制造型企業開始借力城市互聯網土壤和基因進行創新升級。而深圳的制造業成分更濃厚,這也決定了其創新主體是制造業企業,更為追求技術創新,最為典型的就是中興、華為、華星光電、小米等企業。目前深圳的企業已經形成了“梯次交錯”的格局,既有華為、騰訊、比亞迪、順豐控股等成熟的領軍型千億級市值企業十多家,又有華大基因、無人機霸主大疆創新、OLED新貴柔宇科技等百億級市值以上的企業有上千家,以及眾多細分領域的隱形冠軍十億級市值的企業后備軍團有上萬家,這層次其他城市經濟體系中不多見的,也是深圳可怕之處。

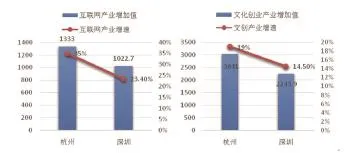

圖1 杭州和深圳2017年互聯網產業和文創產業比較

比高新產業。高新技術是深圳強項,實體經濟仍然占據較高分量,杭州與之相比,遜色不少。從享受國家重點扶持的高新技術企業數量上看,杭州有2800多家,深圳則有11200多家,國家級高新技術企業占廣東省的一半。2017年杭州和深圳的高新產業增加值占比工業增加值的比重分別為40%和66%,深圳工業增加值超8600億元,而杭州不足4000億元,深圳有接近一半人群是屬于制造業行業的,而杭州市轄區這一比例不到25%,差距極為明顯。

比金融。上市公司數量跟地區經濟活力正相關,科技型上市公司數量又直接體現地區的科創硬實力。深圳(277家)上市公司數高于杭州(163家)114家,2017年深圳新增41家、杭州新增28家。深圳上市公司市值超過10萬億元,是杭州的一倍,前7名中,有5家上市公司結構以民營為主的。深圳上市公司科技含量更足,電子行業市值占比10.62%、通信占比4%、計算機占比3.51%。深圳背靠深圳交易所,深圳證券交易所有中小板、主板和創業板三個交易板塊,這些板塊是中國“中小微”創新型企業獲得資金的最佳渠道,據報道中國一半上的中小微創新型企業都在深圳創業。

比發展平臺:杭州正在追趕

比領頭雁。杭州濱江區和深圳南山區在“量”和貢獻度上難以匹敵。2017年,深圳南山區GDP達到4601.5億元,是濱江的四倍多;各級創新載體數量占深圳的60%;上市公司數量約占深圳的四成。

比區域協同。粵港澳大灣區正式明確為與京津冀協同發展、長江經濟帶對等的區域發展戰略,有望比肩紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區等世界一流灣區,成為在人工智能、數字經濟等領域帶動全球經濟發展的重要增長極和引領科技創新的領頭羊。深圳計劃加強與香港合作,加快落馬洲河套地區深港合作開發,建設深港創新及科技園,探索深港VC/PE通等;加強與澳門在文化創意、特色金融、旅游等領域合作。杭州灣大灣區建設正在爭取列入國家發展戰略,“大灣區大花園大通道大都市區”建設也正在鋪開,杭州發展也正在迎來新的機遇。

比發展后勁:杭州有希望,部分領域反超深圳

比獨角獸。“獨角獸”企業杭州螞蟻金服獨占鰲頭,人工智能等未來產業發展上不相上下。“獨角獸”企業最核心的標準之一就是重大技術(或模式)創新,其具創新精神而越來越受到關注。目前杭州“獨角獸”企業數量為13家、深圳10家,“獨角獸”企業全國地域分布占比杭州11%、深圳8%。“獨角獸”企業估值,杭州5420億元、深圳2840億元,估值全國占比杭州19%,高于深圳9個百分點,分別排行全國第三、第四名。

比雙創。據36kr(中國最大的“雙創”服務平臺)公布雙創指數上,杭州與深圳均為636,位于北京、上海之后,36kr公布的雙創指數更加偏重于互聯網,杭州的創新指數高,表明的是杭州在“互聯網+”上的創新水平確實全國領先。如作為“新四大發明”之一的支付寶,無人零售店、無人超市、無感停車場、杭州云服務、杭州市互聯網法院等創新不窮;阿里巴巴擁有全球最多數量的區塊鏈申請技術專利,據報道區塊鏈企業數超過深圳,杭州將打造“中國區塊鏈第一城”;人工智能創業公司已超過廣州,和北上深并肩。杭州在冊眾創空間已達106家,累計入駐企業(團隊)2387個,已注冊企業2069家,注冊資本累計超過41億元,海創園、夢想小鎮、人工智能小鎮、云棲小鎮等有較高知名度。

比人才。創新離不開高素質人才。在創業中堅對比上,杭州有阿里巴巴等“新四軍”,對壘深圳的“騰訊創業幫”“華為創業系”。在國家“千人計劃”人才對比上,2017年杭州新增“國千”人才16名,總數達121名。深圳2017年“國千”人才新增66名,深圳總數超過274人,新增數是杭州4倍,在深圳的全職院士接近30位。人才新政升級版不斷迭代,2017年深圳出臺的《關于促進人才優化發展的若干意見》提出了20個方面81條178個政策點打破人才發展的束縛,深圳已累計引進“海歸”人才7萬多人;而杭州半年后緊隨推出全球“聚才十條”“育才六條”,累計引進海外留學人員2.5萬人。深圳“十三五”期間每年用于引進人才的市區兩級財政投入達125億元,引進的高端人才成為深圳創新的重要力量。目前杭州的房價只有深圳的三分之一,互聯網薪酬與深圳不相上下,較深圳具有高性價比,據報道2017年人才凈流入占比排名全國第一。

比基礎科研。對比紐約、倫敦、北京、上海等國內外其他創新中心,深圳和杭州的重大科技基礎設施建設滯后。杭州高等院校上相對有優勢,擁有浙江大學等46所高等學府,比深圳多出29所,目前在推進西湖大學、中科大合作辦學、之江實驗室、阿里達摩院等三名工程工作,爭取在量子通信、人工智能、虛擬現實等領域上發力。而深圳近年來動作很大,在企業層面有ARM(中國)總部、新引進空客亞太地區唯一創新中心,國內首個以諾獎得主命名的研究機構——深圳格拉布斯研究院已經揭牌,蓋姆石墨烯研究中心、全球金融科技實驗室、霍夫曼先進材料研究院等形成全球頂級創新巨頭集聚態勢:啟動大科學裝置群建設,2017年深圳積極籌建8個重大科技基礎設施,目前擁有國家超級計算深圳中心、大亞灣中微子實驗室和國家基因庫等等創新載體1600多家,其中國家級110家。“十三五”期間,深圳將在美國、英國、法國、德國、比利時、以色列、加拿大等創新資源集聚的國家和地區,分批建設若干海外創新中心;面向全球推進高等教育開放式跨越發展,深圳北理莫斯科大學、深圳技術大學等已正式招生,哈工大(深圳)獲批開展本科教育,中山大學深圳校區加快建設,與北大、清華等國內名校合作辦學初見成果。