他者文化與去他者化

夢珂

如果要制作一個非洲版的《哈姆雷特》,我自己會想要怎么做?

是構置一個非洲/歐洲的二元權力結構,將文化沖突激烈地展現出來?比如將克勞狄斯塑造成一個來自歐洲的強取豪奪的殖民者,他所侵占的并不僅僅是王位和王后,還有當地的文化?還是做成像《獅子王》那樣的音樂劇,濃墨重彩地渲染當地的“風土民俗”,將之變成感官和視覺的饗宴?這是筆者在聽聞皇家莎士比亞劇院又制作了一版幾乎純非裔演員卡司的《哈姆雷特》時一直在思考的問題。前者可以將更多關于種族、性別、宗教的問題用“莎士比亞式”的視角去作一個解讀,這也是20世紀后半葉以來不少莎劇制作的走向。這種類型的制作通常將莎劇作為手段,多少會犧牲一些文本本身的多樣性。而后者則是堂而皇之地將他者文化作為商品,從一個消費主義的視角,將非洲文化放在了籠子里。

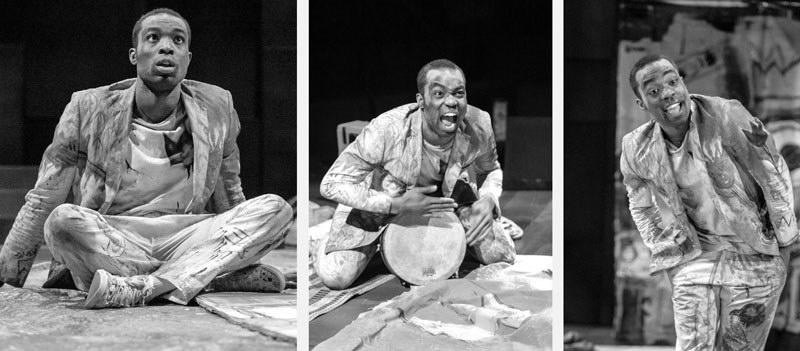

那么,有沒有一種方式,可以在不犧牲文本豐富內涵的前提下,將非洲文化作為主體去呈現呢?這版由西蒙·古德翁(Simon Godwin)執導、帕帕·厄希度(Paapa Essiedu)主演的《哈姆雷特》,似乎就是在探索這第三條路。本版將皇室設定在一個西非文化背景的國家,而哈姆雷特則是才從歐洲學成歸國的王子。在沒有對文本進行大規模刪改的前提下,本劇加了一個“楔子”:哈姆雷特和他的歐洲同學們在威登堡大學獲得學位的一幕。而當他學成歸來,卻發現等待他的,是父親的葬禮和母親與叔父的婚禮。克勞狄斯的婚禮這一場戲通常會突出表現哈姆雷特本人與宮廷的格格不入。而厄希度的格格不入,不僅僅是因為他仍然停留在喪父的悲傷之中,也同樣是因為他對自己的母文化感到陌生而疏離。回到母國,對他而言是再一次的文化沖擊和自我異化。

本版并沒有將重心放在歐洲和非洲的關系上,而只是在恰當的時候略作暗示。比如見到老哈姆雷特鬼魂的那場戲,身穿傳統非洲服飾的前國王和西裝筆挺的年輕王子各占據了舞臺兩端,新非洲與老非洲之間的互相凝視,不言而喻。又比如,當他的同僚羅森克蘭茲和吉爾登斯吞來拜訪的時候,劇組用甚是調侃的風格利用二人對殖民主義作諷刺:他們送給國王和王后的伴手禮是傳統英國電話亭包裝的茶葉和黃油餅干。與此同時,劇中“唯三”的白人則是霍拉旭,一個從始至終堅定地和哈姆雷特站在一起的伙伴。視友誼彌足珍貴的霍拉旭,和在權貴面前低頭諂媚出賣友誼的羅與古二人,形成了鮮明的對比。同樣的,充滿權利欲、狡詐而貪婪的克勞狄斯,和機智幽默充滿生命力的哈姆雷特,即使屬于同一個族裔,同樣的膚色,也仍然是南轅北轍的品格和魅力。膚色和種族的標簽本身不能表達也不能說明任何事物,而每一個獨立的個體,也不應該由這些標簽來定義。

全劇盡管沒有特意強調殖民主義的因素和影響,將整個《哈姆雷特》的故事構置在一個現代非洲的背景下,但在某種程度上倒是映射了非洲國家本身存在的現象和問題(雖然這些問題不少仍然是后殖民時代遺留下來的)。比如腐朽墮落奢靡的統治者們,會讓我們想到現代非洲國家依然腐敗的裙帶政治。以福丁布拉斯、列奧提斯為代表的年輕一代的軍事力量則很難不讓人聯想到非洲國家接連不斷的軍事暴動。劇末福丁布拉斯再度統一丹麥的結尾,通常會被解讀為重塑丹麥皇室混亂瓦解了的秩序。在該版中,當年輕的福丁布拉斯以其軍事實力再度抓住了權力之巔,它更像是對于當代非洲政治制度的有力詰問:經歷了去殖民化、民族解放和民主化進程的非洲,為何到頭來還是變成了靠拳頭說話?出問題的究竟是現代性,還是遇到了現代性的本土文化?同理,在歐洲身穿學士服的哈姆雷特,其結局卻是被自己的“傳統文化”所吞噬(部落比武)。霍米·巴巴將混雜性(hybridity)視為全球化時代多元文化的一種解決方式,但現實中,我們更多看到的是游走在不同文化中的人,面臨著“兩邊都不屬于”的尷尬困境。

對于《哈姆雷特》這樣一個對大多數觀眾而言爛熟于胸的故事,本劇從開始直到最后,都還是保有大量令人驚喜的細節,增添了觀看樂趣。比如當列奧提斯提醒奧菲利亞要保護自己的“貞潔”時,奧菲利亞從列奧提斯的手提袋中抓出了一長串的安全套來戳穿自己兄弟的虛偽。又比如最著名的“生存還是死亡”的獨白,厄希度展現出了強烈地與觀眾對話的欲望,而并非沉溺在自我的哲學思考或是歇斯底里的哭泣中。厄希度的丹麥王子,是筆者這幾年來看過的現場版《哈姆雷特》之中,最令人滿意的一個。他扮演哈姆雷特游刃有余,幽默而風趣,仿佛他真的是一個擺脫了非洲慘痛過去的自信主體。將這樣一個王子的形象置于整個故事的敘事結構中,這樣的人物塑造才顯現出它獨特的雙重悲劇性:是敘事的悲劇,也是文化沖突的悲劇。

比較令人遺憾的是,皇莎這一版《哈姆雷特》此次全英巡演,倫敦的舞臺選在了哈克尼帝國劇院(Hackney Empire)。這是一個比較傳統的鏡框式舞臺,和皇莎的伸展式舞臺相比較而言,觀演關系并不那么親密。但當筆者對哈克尼地區的周邊環境稍有了解后,又覺得在這個地區觀看本版《哈姆雷特》的這件事本身,著實像一出需要自我警醒的行為藝術:在這個或許是全倫敦內飾最為富麗堂皇的劇院內,一個幾乎純非裔卡司正在詮釋白人文化經典的最高峰。而在這劇場外,是全倫敦最為貧困的地區之一,在這里仍然有大量的非裔/少數族裔不能免于饑餓、寒冷和無法受教育的痛苦。該版制作本身確實已經盡最大力度去避免消費他們,但我們仍然應該時刻牢記,藝術品和商品,只有一線之隔。筆者最近看的另一部舞臺劇《慶典》(Jubilee)里的跨性別主角說道:“如果你過著體面有尊嚴的生活,藝術對你來說完全是多余的。我們的校訓是‘將欲念變成現實。別開玩笑了。像我這樣的跨性別的小孩根本沒有這樣的機會,我只能掉入幻想的深淵中,掉入學校的課本劇、同人小說和愚蠢的流行音樂中。當我的欲念完全實現之時,我再也不需要幻想了。我也不需要藝術。”換句話說,全非裔的《哈姆雷特》,全女演員的《亨利五世》,或全是跨性別演員的《第十二夜》持續不斷地在舞臺和銀幕上出現,不正是說明,他們的聲音還是沒有被聽到,他們在現實中的處境,也并沒有變好?近二十年來,隨著中國與非洲的經濟往來愈發深入,非洲文化走入中國主流視野是一個必然的趨勢。相比英美等“老牌殖民帝國”,我們和非洲的淵源雖說尚淺,但比起這些國家左手《圣經》右手槍支的殖民史,我們的“打開方式”已經友好太多。正因如此,在對待他們的文化上,我們完全沒有必要走英美摸索了幾百年的彎路,完全沒有必要因為藝術作品中出現黑人就先入為主地認定它是喊口號式的“政治正確”。但是,該非洲版的《哈姆雷特》在對待弱勢文化上是比較超前的,它的探索精神,它對個人主體的尊重,對文化多樣性和混雜性的思考, 無疑是值得我們尊敬與學習的。