赤眼蜂防治草莓夜蛾類害蟲效果試驗初報

武 雯 戴佳微 張顧旭 王 春 (上海市浦東新區農業技術推廣中心 00;上海市浦東新區唐鎮集體資產管理事務中心 00)

斜紋夜蛾、甜菜夜蛾等夜蛾類害蟲是草莓生產上危害較嚴重的害蟲,以幼蟲取食草莓葉片為害,危害嚴重時田間僅剩下光禿的葉柄,在上海地區主要發生于9月草莓移栽后至11月下旬。

目前草莓生產上以化學藥劑防治夜蛾類害蟲為主,但農藥殘留極易對人們的健康產生危害,同時對田間生物多樣性也會造成威脅,而采用天敵防治技術則可妥善解決此問題。天敵防治技術具有安全、無毒、無農藥殘留等特點,有利于大棚草莓的綠色健康發展,可成為生產無公害草莓產品的重要手段。自20世紀90年代起,國內開展了利用赤眼蜂防治草莓、蔬菜上害蟲的相關研究,但鮮見相關研究報道,且技術尚未成熟,更未進行大面積推廣應用。近幾年,不少商家推出了相應的赤眼蜂天敵產品,主要劑型以赤眼蜂卵卡為主。在此背景下,筆者研究了釋放赤眼蜂防治草莓夜蛾類害蟲的效果,以期提高草莓生產上利用天敵防治夜蛾類害蟲的水平,并確保上海市草莓生產無公害。現將相關試驗結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

赤眼蜂卵卡由北京中捷四方生物科技股份有限公司生產;測報燈為佳多蟲情測報燈。

1.2 試驗方法

試驗設在上海市浦東新區祝橋鎮新營村震球蔬果專業合作社大棚內進行。試驗設處理:(1)赤眼蜂釋放棚。根據蟲情測報確定赤眼蜂釋放時期,在田間斜紋夜蛾成蟲羽化高峰期開始放蜂,在放蜂大棚內選擇草莓中部葉片,將赤眼蜂卵卡粘在草莓葉片背面即可。分別于2016年9月6、9、26日放蜂,每667 m2放1萬~1.5萬頭;9月22日每667 m2噴施6%乙基多殺菌素懸浮劑(艾綠士)30 mL。(2)常規化學防治棚。9月8日每667 m2噴施5%氯蟲苯甲酰胺懸浮劑(普尊)45 mL,9月22日、10月5日、10月23日每667 m2噴施6%乙基多殺菌素懸浮劑(艾綠士)30 mL。(3)不防治棚(CK)。各大棚田間生產管理措施均按當地生產規范進行。

1.3 調查內容與方法

1.3.1 田間夜蛾類幼蟲的調查

采取棋盤式多點取樣法,于清晨在每塊田定25個點,每點定2株,共調查50株,每7 d調查1次,定期調查記錄草莓的總株數、有蟲株數、總蟲數、蟲傷株數,計算有蟲株率、蟲傷株率、防治效果。計算公式:有蟲株率(%)=(有蟲株數/調查總株數)×100;蟲傷株率(%)=(蟲傷株數/調查總株數)×100;防治效果(%)=[(空白對照區活蟲數-藥劑處理區殘留活蟲數)/空白對照區活蟲數]×100。

1.3.2 測報燈蟲量記載

于每天早晨將蟲情測報燈中誘殺的夜蛾成蟲倒出計數。

2 結果與分析

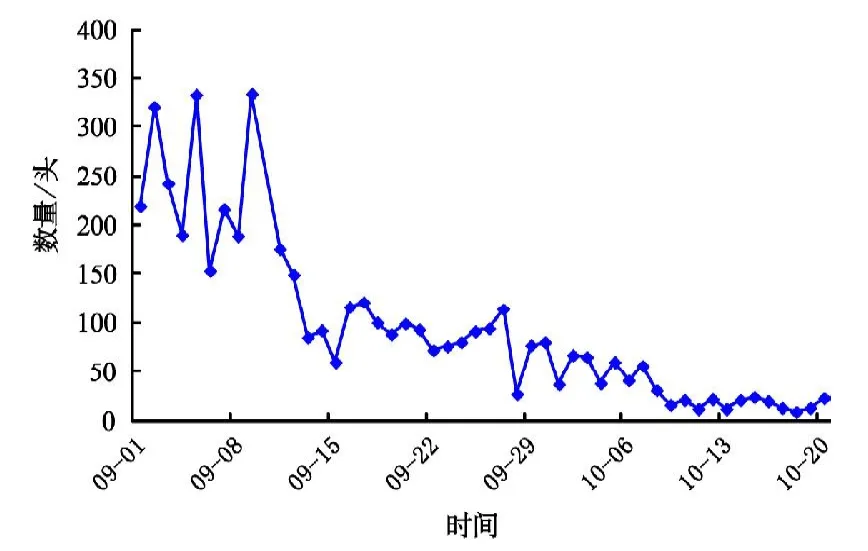

2.1 夜蛾類害蟲燈下測報情況

根據燈下夜蛾類測報數據(見圖1)掌握蟲情,并調整具體的放蜂日期,由于9月初斜紋夜蛾和甜菜誘蛾燈下誘蛾量已處峰值,所以選擇在定植期釋放赤眼蜂2次(9月6、9日各1次);同時,9月25~27日燈下誘蛾量也相對較高,所以選擇在9月26日再次釋放赤眼蜂1次,總體上放蜂時間把握較準確。

圖1 燈下夜蛾誘蟲數情況

2.2 對夜蛾類害蟲的防治效果

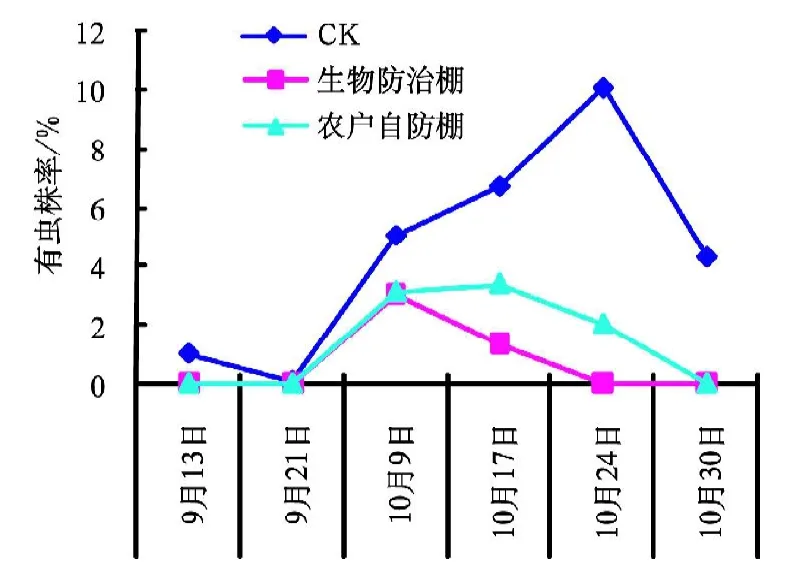

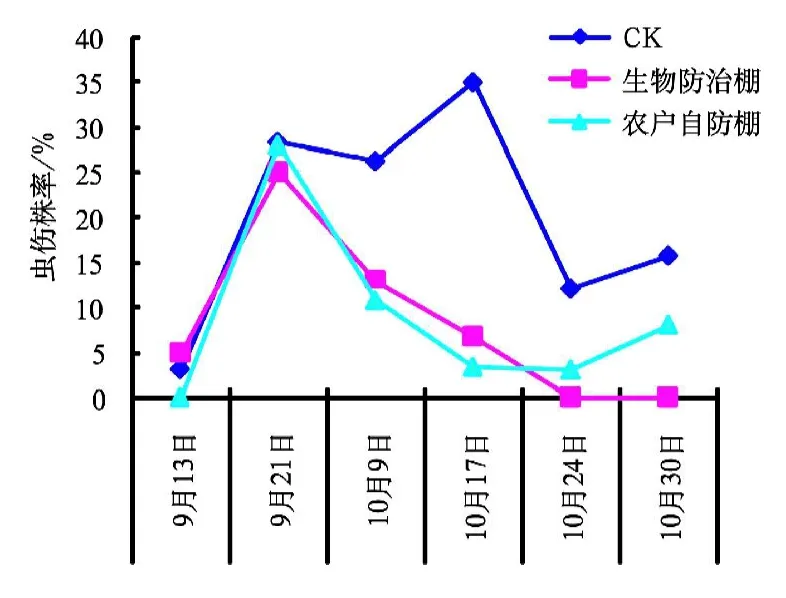

據調查,各處理有蟲株率和蟲傷株率情況見圖2和圖3。

圖2 各處理有蟲株率情況

圖3 各處理蟲傷株率情況

9月6、9日連續2次釋放赤眼蜂,因為田間活蟲查見較少,無法計算防治效果,但從田間各處理蟲傷株率情況來看,赤眼蜂釋放棚與常規化學防治棚、不防治棚的蟲傷株率相當,且在9月22日前都呈現上升的態勢。分析原因:赤眼蜂防治棚可能除有本地夜蛾類害蟲產卵以外,田間還存有草莓幼苗移栽時攜帶的害蟲,且攜帶過來的害蟲以幼蟲為主,故釋放赤眼蜂的防治效果不理想,同時由于此時田間蟲傷株率較高,且需兼治薊馬、飛虱、蚜蟲等害蟲,故于9月22日施用艾綠士防治1次。常規化學防治棚使用普尊防治夜蛾,而此藥劑對大齡幼蟲的防治效果較差。

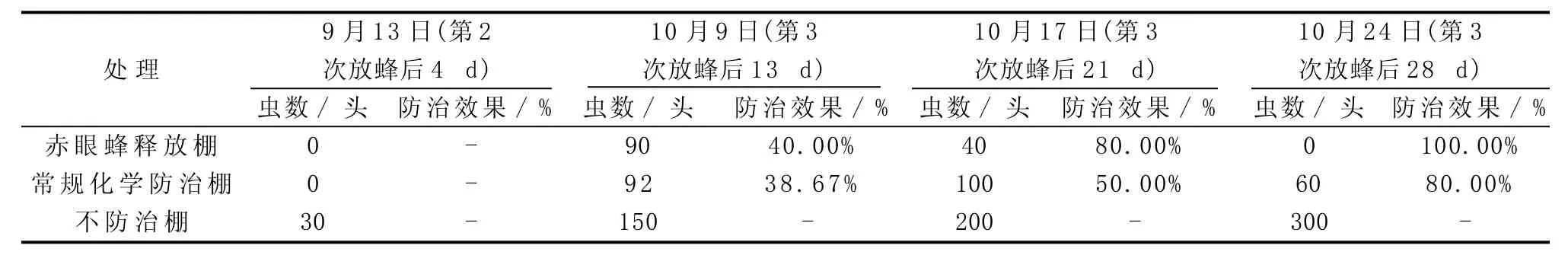

9月26日第3次放蜂后,赤眼蜂釋放棚在第3次放蜂后13 d殘蟲防效為40%、21 d殘蟲防效為80%、28 d殘蟲防效為100%,常規化學防治棚在第3次放蜂后13 d殘蟲防效為38.67%、21 d殘蟲防效為50%、28 d殘蟲防效為80%,見表1。赤眼蜂釋放棚的蟲傷株率接近或稍低于常規化學防治棚,防治效果略高于常規化學防治棚,可見釋放赤眼蜂對防治草莓夜蛾類害蟲有一定效果。

表1 赤眼蜂對夜蛾類的防治效果

10月中下旬開始,不防治棚的蟲傷株率下降幅度較大,應與農戶疏葉有關。

3 結論與討論

本試驗結果表明,釋放赤眼蜂對防治草莓夜蛾類害蟲有一定效果,在僅施用1次殺蟲劑的基礎上,赤眼蜂釋放棚的蟲傷株率接近或稍低于常規化學防治棚,防治效果略高于常規化學防治棚。但本研究因調查斜紋夜蛾、甜菜夜蛾的卵比較困難,2016、2017年連續2年均未能在田間觀測到寄生卵,赤眼蜂對卵的寄生效果較難明確,且第1、2次釋放赤眼蜂時,有移栽草莓苗攜帶幼蟲的干擾因素,故在第3次放蜂前使用了1次殺蟲劑,導致赤眼蜂的釋放效果不能完全明確。同時,在9~11月期間,草莓上還有薊馬、飛虱、蚜蟲、紅蜘蛛等多種害蟲混發,因此,草莓主要害蟲的整體防治需要兼顧多種害蟲,故對天敵防治技術的研究還需進一步深入。