基于競爭的合作:美國責任制醫療組織發展中的利益協調與啟示

龔秀全 周 薇

華東理工大學社會與公共管理學院 上海 200237

1 問題的提出

我國醫療服務體系存在多而散弱、競爭而無序、分層卻斷裂等一系列“非整合性”和服務“碎片化”問題[1],構建整合型衛生服務體系是新醫改的必經之路[2]。國務院辦公廳印發的《全國醫療衛生服務體系規劃綱要(2015—2020年)》和《“健康中國2030”規劃綱要》明確提出,我國要構建整合型醫療衛生服務體系,推動健康服務從規模擴張的粗放型發展轉變到質量效益提升的綠色集約式發展。當前我國醫療資源整合效果并不理想。毫無疑問,醫療資源的整合是利益重新調整的過程,只有平衡好各方利益,才能實現醫療資源的有效整合。但是,當前對如何發揮政府和市場功能,構建有效的整合機制以協調各方利益缺乏深入研究。

在國際上,各國為提升醫療資源利用效率,也紛紛進行改革,在注重發揮市場作用的同時通過政府的管理與引導,促進醫療服務提供者的整合。2010年,美國出臺的《患者保護與平價醫療法案》是自1965年美國老年醫療保險和醫療救助法案建立以來對醫療保健系統做的最重要的改變。在這一法案中,責任制醫療組織(Accountable Care Organizations,ACOs)扮演著核心作用,如今是美國最熱門的醫療模式。[3]截至2016年1月,50個州和華盛頓哥倫比亞特區均建立了ACOs,共計838個,覆蓋受益人數達2 830萬。同時,ACOs有效降低了醫療成本,并提升了醫療質量。[4]

本文旨在對Medicare合同ACOs*美國除了Medicare合同ACOs以外,還有各種類型的商業醫療保險ACOs。本文主要分析Medicare合同ACOs。的組建與運行中,美國政府和醫療保險與醫療救助服務中心(Center for Medicare and Medicaid Services,CMS)如何完善功能定位以平衡各方利益進行研究,為我國構建整合型醫療服務體系提供經驗借鑒。

2 ACOs建立的背景與特點

2.1 ACOs的建立背景

根據美國醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Service, CMS)的定義,ACOs是由醫生、醫院和其他醫療保健提供者組成的團體,他們自愿為其所服務的Medicare患者提供整合的高質量醫療服務。通過整合醫療,確保患者特別是慢性病患者在正確的時間得到正確的醫治,避免不必要的重復服務和預防醫療錯誤。當ACOs成功地提供高質量的醫療和更明智支出醫療費用時,它將分享其實現的醫療保險計劃的節余。ACOs力圖實現三個目標,即為病人群體提供高質量的醫療服務,促進人口健康和降低醫療費用。

美國發展ACOs,主要是基于以下3個方面的原因。

首先,基于對碎片化醫療服務體系和按項目付費存在問題的認識。美國幾乎三分之一的醫生是個體從業或兩人合伙從業,3~5人合伙從業占15%,6~50名醫生組成的團隊占19%。[5]這種“家庭作坊”式的醫療服務體系不利于進行有效的醫療管理,并且通常太小,無法支持使用電子信息技術和建立多學科醫療團隊。[6]在付費方面,美國Medicare主要采取按服務項目付費。這種付費設計以服務為基礎,提供基本無上限的補貼,導致醫療保健支出的快速擴張,激勵醫療服務提供者提供額外的服務以增加其醫療收入。按服務項目付費不利于醫療服務提供者協調性提供醫療服務,更不利于慢性病的管理。[7]國家衛生改革立法一致認為這種醫療保健支付系統既不有效也不可持續。

其次,吸取了過去管理式醫療改革的經驗后謀求新的變革。美國管理式醫療在20世紀70年代和80年代得以快速發展。90年代中后期,因醫療成本快速上升,保險公司通過按人頭付費的方式強化了對醫療支出的控制。管理式醫療(主要是HMOs)要求患者在醫療服務網絡內獲得醫療服務,醫療保險公司在把許多醫生排除在網絡外的同時和網絡內醫生討價還價,并授權初級保健醫生作為看門人,對醫生需要提供的許多檢查和治療需要事先授權。雖然管理式醫療節約了醫療費用支出,但是,節約的醫療費用并不是由于對醫療服務的管理而形成,而是由于降低了醫生服務價格和床位數。醫生反過來詆毀管理式醫療,經常指責管理式醫療保險公司禁止他們提供必要的服務,醫生和患者均對管理式醫療持反對態度。[8]時至今日,大多數管理式醫療組織消失了,只有少數成功的仍在堅持。

最后,示范項目的成功。2005—2009年,CMS贊助醫生群體通過競標建立了10個ACOs示范項目。在這5年的項目示范中,這10個ACOs實現了事先設定的大部分醫療質量目標,并且通過管理控制慢性病實現了3 870萬美元的節余。[9]

2.2 ACOs的特點

雖然ACOs和管理式醫療均力圖激勵醫療服務提供者減少不必要的醫療服務,降低醫療成本,但兩者之間存在顯著差異。(1)目標不同。管理式醫療的主要目標是降低醫療成本,通過減少付款強迫醫生和醫院改變醫療模式,但對醫療服務質量重視不夠。ACOs則是集約醫療資源利用促進人們健康,強化對醫療質量的監控,如果要獲得共享節余必須達到質量要求,在提升質量的基礎上降低成本。(2)組織方式不同。管理式醫療一般由保險公司發起,醫療服務提供者與管理式醫療組織是合同關系,醫生在管理決策中是局外人。ACOs則主要是由醫療服務提供者組織建立,至少75%的管理人員是醫療服務提供者,并且還包括受益人代表。[10](3)服務方式不同。管理式醫療往往采取拒絕醫生提供某些醫療服務的方式來節約醫療資源。因10%的慢性病患者使用了三分之二的醫療資源,ACOs傾向于主動為長期慢性病患者提供門診服務,以降低他們的急診醫療服務,減少住院率和專科服務。[11](4)就醫選擇不同。管理式醫療屬于封閉型網絡,患者只能在網絡內就醫。而ACOs患者可以自由選擇醫療服務提供者,ACOs只有通過提高醫療服務質量才能留住患者在網絡內就醫,更容易被患者所接受。(5)資源整合關系不同。管理式醫療不同服務提供者之間缺乏對患者信息的共享,也沒有形成正式的組織關系,難以建立有效的合作。ACOs建立了正式的組織關系,能全面分享患者的健康和治療信息,整體共享醫療資源節余收益和承擔風險,因而醫療服務提供者之間能有效地加強合作,建立緊密型的資源整合關系。

3 ACOs在組建和運行中的利益協調

3.1 對組建ACOs的激勵約束

由于不同醫療服務提供者所處市場環境、自身的條件和實力存在差異,CMS針對醫療服務提供者在資源整合方面所處階段不同,試點初期設計了三種類型的ACOs項目:Medicare共享節余項目(Medicare Shared Savings Program,MSSP)、預付款ACOs(Advanced Payment ACO Model)以及先鋒ACOs(Pioneer ACO Model),并分別制定了不同的激勵約束措施。

MSSP旨在幫助Medicare的按服務收費(Fee-for-service)項目的醫療服務提供者轉變為ACOs。符合相應條件的醫院、醫療服務提供者可以通過建立或者參與ACOs加入MSSP。預付款ACO是對于MSSP中特定參與者的補充性激勵項目,其主要是為那些沒有資金來發展整合醫療所需的基礎設施和員工的醫療服務提供者而設立。先鋒ACO則是專門為已經有整合醫療經驗的健康護理組織和提供者而設計的項目。這三種不同類型ACOs項目的特點比較如表1所示。

表1 三種不同類型Medicare ACOs項目的特點比較

Medicare共享節余項目是“平價醫療法案”中的醫療服務體系改革舉措的關鍵組成部分。符合下列條件的醫院、醫療服務提供者均可以通過建立或者參與ACOs加入共享節余項目:(1)醫療執業團體;(2)個體執業網絡;(3)醫院/專業合作伙伴;(4)醫院雇傭的ACOs專家;(5)偏遠地區醫院;(6)聯邦合格的健康中心;(7)農村健康診所。與此同時,政府對建立MSSP提出了明確要求,必須滿足以下條件:(1)三年的參與合同;(2)正式的法人結構;(3)包括初級保健醫生和至少5 000名Medicare按服務項目收費的病人;(4)向CMS提供的初級保健醫生和專科醫生的名單;(5)與ACO組織外的專科醫生團隊簽訂的合同;(6)聯合決策的管理和領導機構;(7)日常的自我評定、監督、定期進行服務報告流程,提升醫療質量,降低醫療成本和促進醫療協調的明確措施。

對于農村和那些沒有資金來進行基礎設施投資和培訓員工的較小醫療服務提供者,CMS則支持發展預付款ACOs。預付款ACOs針對的主要是MSSP中的兩類組織:(1)沒有任何住院設施以及年度總收入低于5 000萬美元的ACOs。(2)唯一的住院設施是偏遠地區醫院或者Medicare病人數比較少的鄉村醫院,以及年度總收入低于8 000萬美元的ACOs。在申請預付款ACOs之前,ACOs必須首先申請MSSP。滿足上述條件之后,ACOs會根據相應標準進行評分,同時也會根據他們如何使用這些預付款的支出計劃進行評分。通過預付款ACOs,選定的參與者可以提前收到他們預計會產生的節余,參與的ACOs會收到三種類型的預付款:(1)預先的、固定的付款;(2)根據ACOs涵蓋的受益人數不同而有所差異的付款;(3)每月支付的根據ACOs涵蓋的受益人數不同而有所差異的付款。CMS會通過抵消ACOs產生的節余來回收預付款。如果ACOs在第一次共享節余項目中沒有產生足夠的節余來抵消預付款,那么CMS會在之后兩年中繼續對于節余進行抵消。如果ACOs沒有完成共享節余項目或者是費用使用不符合規定,那么ACOs會回收所有的預付款。預付款ACOs需要定期提交資金使用報告,以便CMS對其進行監督。

對已經有為患者提供整合醫療經驗的健康醫療組織和提供者,CMS支持發展先鋒ACOs。發展先鋒ACOs的目的是:(1)分析如何對ACO進行支付安排才能最好地改善醫療保健質量和為醫療保險產生節余;(2)測試替代項目設計,為未來的MSSP制定規則。先鋒ACOs項目與MSSP的區別主要有三點:一是在前兩年按照MSSP模型對先鋒ACOs進行支付,但共享節余和共擔損失水平比MSSP要高。二是在三年計劃中,前兩年符合規定的先鋒ACOs可以轉變為以人口為基礎的支付模型。基于人口為基礎的支付是按每個受益人每月支付的金額付款,旨在用預期的每月付款取代ACOs的部分或全部按項目支付方式。三是對先鋒ACOs服務人口數量的要求更高,至少需要服務15 000個受益人(農村為5 000人)。

經過幾年的試點,一些ACOs的發展日趨成熟。CMS創新中心于2016年推出了下一代ACOs項目。下一代ACOs屬于雙邊模型,具有以下特點:(1)允許參與者承擔更多的財務風險和共享節余。(2)提供了更多的付費機制,包括按服務項目付費,每個受益人每月支付的服務費、以人口為基礎的付費和按人頭付費。(3)受益人將有更多機會獲得家庭訪問醫療服務,遠程醫療服務和熟練的護理設施服務。(4)患者仍可以自由選擇醫療服務提供者,無需與ACOs簽約,但允許受益人與ACOs提供者確認醫療提供關系,對在ACOs和某些特定的附屬提供者獲得服務的受益人提供財政獎勵,降低ACOs服務患者的波動。(5)CMS和ACOs之間有更大的合作,以改善與受益人關于ACOs的醫療特征和潛在好處方面的溝通。

3.2 對ACOs運行中醫療服務提供者的激勵

3.2.1 組織整體評估

ACOs是一個對患者承擔治療責任的集體組織,其目的是激勵醫療服務提供者考慮患者應該接受的所有醫療服務,相互協調提供連續醫療服務。[12]為激勵醫療服務提供者更緊密地合作,CMS會對ACOs作為整體為特定群體提供醫療服務的成本、利用率和質量指標進行評估,并據此獲得獎勵支付。

3.2.2 按項目付費基礎上的風險分擔

在支付方面,CMS還是對ACOs按項目付費。但不同的是,CMS設立了一個基準價來評定ACOs在一個績效年中為醫療保險是節約了資金還是損失了資金,對于控制患者(特別是慢性病患者)的整體醫療成本和醫療質量改善較好的ACOs會給予相當大的經濟激勵。在初始三年合同期,基準價格設置為Medicare對ACOs患者前三年基準期內的平均支付水平,再根據基準年開始時每個合同年份全國Medicare按項目付費支出增長率而調整。因在后續合同期,這一基準價的設立不利于對ACOs降低支出的激勵,最近CMS建議把基準價確定為風險調整后的ACOs服務區域內的Medicare未在ACOs就診的患者按項目付費的支付水平。在初始合同期后,基準價將根據歷史平均支付水平和該地區經過風險調整后的按項目付費的平均支付水平共同確定,并在連續的合同期內,逐步增加區域支付水平的權重(第二期為35%,第三期則為70%)。因為區域支付水平是由所有醫療服務提供者共同決定的,該規則弱化了ACOs的基準定價和先前節約的聯系,強化了對醫療服務提供者的節約激勵。[13]

3.2.3 自主選擇性風險激勵

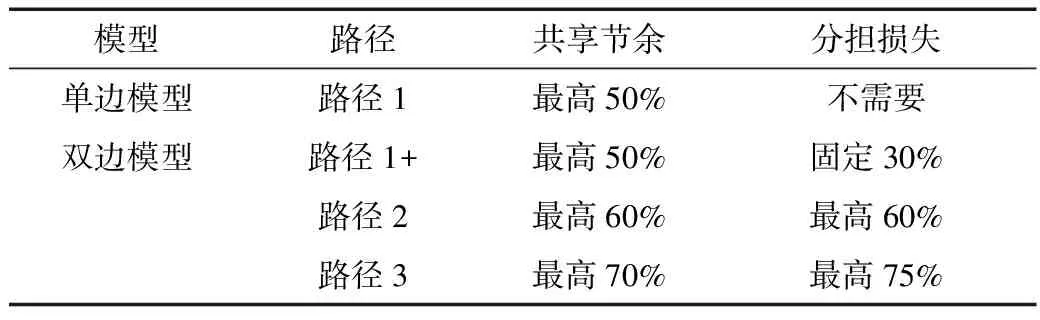

CMS還建立了最低節余率和最低損失率,它們都是基準的百分比。如果支付水平在最低損失率和最低節余率之間,則ACOs既不共享節余也不共擔損失。如果支付水平超過最低損失率或最低節余率,ACOs就需要共擔損失或共享節余。同時根據ACOs的醫療實踐經驗的層次不同以及共擔損失的意愿度高低,有兩個模型和三條路徑可供ACOs選擇。在單邊模型中(路徑1)中,ACOs只共享節余,而不需要共擔損失。而在雙邊模型(路徑2、路徑3)中,ACOs需要共享節余和共擔損失。如果ACOs達到或者超過最低節余率,并且達到了質量績效標準,就可以共享節余。ACOs可以共享所有的節余,而不僅僅是超過最低節余率的部分,但是有一個上限,這個上限根據ACOs選擇的模型和路徑的不同而有所差異。路徑1 ACOs最多獲得50%的節余,路徑2 ACOs最多獲得60%的節余,而路徑3 ACOs最多獲得70%的節余。而雙邊模型中,一旦達到或者超過最低損失率,那么ACOs需要共擔損失。路徑2的共擔損失比例為60%,路徑3的共擔損失比例為75%。在所有的路徑中,最終實際的共享節余或共擔損失的比例是根據質量評估的得分來決定的。

由于在試點中,大多數MSSP都是選擇路徑一支付模型,為鼓勵更快速地進展到基于風險績效的支付模型,2016年, CMS創新中心宣布了一個新的支付模型,即Medicare ACO 路徑1+模型,主要是降低路徑2和路徑3的下行風險(表2)。

表2 ACOs選擇性風險激勵的路徑比較

3.3 ACOs發展中的患者保護

3.3.1 醫療服務提供者協同主動服務獲得共享節余

ACOs組織主要從兩方面來改善醫療服務的提供。一方面,ACOs建立了正式的組織關系,幾乎100%使用電子病歷,醫療服務提供者通過全面分享患者的健康和治療信息,實現智能預測和監測,并主動限制不必要或低價值的醫療服務,以確保提供適當的醫療服務。[11]另一方面,ACOs積極主動、系統地為患者提供服務,強化疾病預防和慢性病的管理。ACOs傾向于主動為長期慢性病患者提供門診服務,以降低他們的急診醫療服務,減少住院率和專科服務。參與ACOs的醫院和醫生會主動識別患者應該享受的醫療服務(即使這些患者不主動尋求醫療服務),不僅為他們提供面對面的訪問服務,而且通過電話或電子郵件為其提供服務,并有經過專門培訓以幫助慢性病人的護士、管理人員與他們聯系提供服務。[14]同時,ACOs中,至少75%的管理人員是醫療服務提供者,并且還包括受益人代表,以充分保障醫生的自主權和患者權益。

3.3.2 ACOs的質量監管

ACOs是集約醫療資源利用促進居民健康,強化對醫療質量的監控。如果要獲得共享節余必須達到質量要求,在提升質量的基礎上降低成本。目前CMS有34項指標,從4個方面來評定ACOs的質量:患者的醫療體驗、醫療協調/病人安全、預防保健、高危人群。CMS對ACOs基于醫療質量水平的支付分為兩個層次:基于質量匯報的支付和績效評估支付。在合同期限內,每年ACOs均要完整和準確地向CMS匯報所有的質量指標。但在第一個合同期的第一年,ACOs只要匯報了質量指標,CMS就會認定其達到質量標準;在第二年,CMS還會對部分指標的績效進行評估;第三年在第二年基礎上,進一步把部分只需匯報的指標轉為需要評估的指標。CMS根據全國按服務付費患者的數據或績效指標的統一百分比的情況建立了質量績效基準。ACOs要獲得基于質量的績效支付,績效最低等級水平應達到績效基準的30%或第30百分位數。當一個指標的績效達到或者超過最低等級水平后,將根據績效情況獲得相應的浮動分數;績效達到或超過績效基準的90%或第90百分位數,將獲得績效指標的最高分數。這些績效指標除了用于評定ACOs共享節余資格的質量績效標準外,CMS還使用某些指標進行監控,以確保ACOs不會排斥處于危險中的患者或者過度使用、不足使用或濫用醫療服務。

3.3.3 患者就醫自主權的保障

出于對醫療成本控制的需要,ACOs可能不愿意把患者轉介給昂貴的專科醫生,特別是ACOs網絡里沒有這一類型的專家。為了有效保護患者獲得專科醫生的權利,CMS禁止ACOs要求患者只能被轉介給ACOs的提供者或轉介到達不到應有水平的專家那里,也不允許推遲轉介。CMS通過一個CG-CAHPS調查模塊要求ACOs報告患者獲得專家醫療服務的相關數據,以加強監控。同時,CMS允許患者自由選擇醫療服務提供者,不管這個醫療服務提供者是否參與了ACOs。

患者自由選擇醫療服務提供者有利于加強對患者的保護,ACOs只有通過提高醫療服務質量才能留住患者在網絡內就醫,使患者更容易接受。但是,當患者可以自由去看ACOs以外的醫生時,醫療資源的整合協調變得困難。在傳統的醫療模式下,患者已經習慣于只要他們提出轉介就能得到轉介的狀態。每年,Medicare按項目付費的受益人平均在4個醫療場所看2名初級保健醫生和5名專科醫生。[15]對于患有多種慢性病的患者,則會看更多的醫生,并且更不愿意看其指定的初級保健醫生。而對于擁有Medicare以外的補充保險的老人,在低自付比例下則更傾向于選擇昂貴的醫療服務提供者。[16]如果一個初級保健醫生延遲了轉介流程,那么患者極有可能會尋求ACOs之外的初級保健醫生來獲得轉介。這對于ACOs的發展構成了巨大的挑戰。因此,在發展下一代ACOs時,CMS對留在網絡中就醫的Medicare受益人將給予財政獎勵。

3.4 壟斷與反壟斷

雖然促進醫療服務提供者的整合來提高醫療服務質量和降低成本符合反壟斷部門的意圖,但醫療服務提供者橫向和縱向一體化,有可能減少給定市場中競爭對手的數量,并為ACOs提供巨大的市場支配力,對消費者和服務購買者產生消極后果。醫療服務提供者的聯合提高了與私人保險公司談判籌碼并可能導致商業保險費率上漲。[17]以醫院為中心的ACOs可能壟斷市場,其不是以合理的成本提供更好的醫療服務,而是要求高價格獲得壟斷利潤,并使小醫院和其它醫療服務提供者邊緣化。[18]ACOs的發展可能導致反競爭行為[19],主要表現為以下幾點:(1)具有較大市場份額的ACOs可以對患者的轉介進行控制,潛在地阻止付款人把患者轉介到特定的提供者;(2)一個大型的ACO可以通過捆綁合同,要求購買者與具有共同所有權的所有醫生團體簽訂合同,即使在同一共同所有權下只有一個醫生專科組參加了ACO;(3)大型ACOs也可能簽訂排他性合同,勸阻付款人與該ACO之外的提供者簽訂合同;(4)可能限制關于ACOs的成本和績效的信息傳播。

因此,監管部門需要在鼓勵提供者的有效整合和防止形成反競爭壟斷或寡頭壟斷方面謀求平衡。聯邦貿易委員會與司法部門出臺了關于建立ACOs的反壟斷執法[20],以促進提供者的競爭,避免壟斷價格或低質量的出現,保護患者權益。該指南給ACOs設置了一個安全區,除農村地區外,在一定區域內當單獨服務的市場份額低于30%時,不太可能受到反壟斷調查。[21]即使一個ACO的市場份額超過了安全區,如果沒有損害競爭,也不會受到反壟斷調查。對于醫療機構的聯合,如果是赤裸裸的固定價格行為和在競爭性醫療服務提供者之間分配市場份額,則是非法的。但是,如果醫療服務提供者之間存在真正的臨床或財務整合,那么反壟斷部門會對競爭性醫療服務提供者之間的聯合價格協議根據理性規則進行評估,以激發競爭優勢或效率,抵消反競爭的危害。

4 結論與啟示

4.1 結論

美國醫療保健服務系統具有碎片化特征,由多個醫療服務提供者提供的醫療服務很少或沒有協調,這在一定程度上導致了更多的看病難以及成本和質量問題。[22]ACOs試圖建立以價值為基礎的支付模式,通過鼓勵醫療服務提供者從在單獨的機構提供醫療服務過渡到整合型醫療服務提供系統,以提高醫療質量并實現緩慢的支出增長。[23]

ACOs雖然主要由醫療服務提供者發起,但美國政府和CMS發揮了主導作用,在競爭的基礎上促進醫療服務提供者的合作。首先,共享節余激勵醫療服務提供者自愿聯合提供醫療服務。ACOs主要有三大特點:聯合問責、對醫療支出和醫療質量負責、對病人的照護負責。[24]ACOs整體共享醫療資源節余收益和承擔風險,建立緊密型的資源整合關系。其次,分類激勵約束促進ACOs的發展。CMS通過分類設計了不同類型不同風險激勵的ACOs項目,滿足不同發展階段醫療服務提供者的需求,促進了ACOs的發展。再次,強化患者保護,在提升醫療質量的基礎上來降低成本。給患者提供有質量的醫療服務比提供更多數量的服務更為重要。[25]ACOs是集約利用醫療資源促進人們健康,政府強化對醫療質量的監控,并把醫療質量放在首要位置,從而更有利于獲得患者的支持。最后,賦予了ACOs競爭壓力。ACOs競爭的壓力主要來自兩個方面,一是保障患者自由就醫權,ACOs只有通過提高醫療服務質量才能留住患者在網絡內就醫;二是開展反壟斷調查,避免醫療服務提供者的聯合或合并導致壟斷從而損害患者或者付費人的權益。

4.2 啟示

我國醫療機構間的合作多以政府的行政命令為導向,往往流于形式,無法實現有效、可發展的整合。[26]有學者提出醫聯體應以產權為紐帶,實行人財物統一管理。[27]雖然這有利于建立緊密型的資源整合關系,但可能強化壟斷,導致醫療費用上漲,醫療質量難以保障。我國很多公立醫療機構為追求經濟利益,誘導需求和過度醫療現象比較普遍。醫療服務提供者整體處于強勢方,政府和社會醫療保險機構并沒有建立相應的有效約束機制。基層醫療機構在醫療資源整合方面發揮基礎性作用。但政府為實現醫療服務公益性目標,通過編制控制、收支兩條線和績效工資總額控制、醫療保險總額預算控制等措施,對基層醫療機構(城市為社區衛生服務中心,農村為鄉鎮衛生院)進行約束性發展。在約束性發展下,基層醫療機構面臨以下三大矛盾:一是基本保障與居民醫療衛生需求不相適應。基藥為主以及醫療服務功能的弱化,導致基層醫療機構在人們心目中形成“低端”的印象,信任度低。二是被動服務與自由就醫的矛盾。當前,基層醫療機構幾乎是被動式提供服務,并且這種被動式的服務與居民的醫療衛生需求不相適應,而居民具有醫療機構的自由選擇權,導致基層醫療機構的功能難以得到有效發揮。三是公益性與逐利性的矛盾。基層醫療機構公益性目標的實現,需要二、三級醫療機構的合作互補,整體協同。但是,當前二、三級醫療機構,都是逐利性的利益主體,醫療機構之間的合作難以有效實現。

構建整合型醫療服務體系的核心目標在于促進醫療機構合作以集約醫療資源利用,以盡可能少的資源保障居民的健康。因此,在社會醫療保險按項目付費的方式下,醫療衛生服務機構不會有動力實現醫療資源的整合。我國已經建立了覆蓋全民的社會醫療保險體系,衛生籌資結構實現了轉型[28],社會醫療保險在醫療服務購買中發揮了主導作用,在很大程度上,社會醫療保險承擔了對居民的健康責任和醫療費用支付責任。同時,醫療保險通過籌集資金和醫療費用償付,成為連接供需雙方的重要紐帶。[29]促進醫療資源的整合,應有效發揮社會醫療保險的購買功能,通過激勵、引導、約束和監督,平衡好各級醫療機構、醫務人員和患者的利益。

首先,發揮社會醫療保險部門在醫療資源整合中的主導功能。完善社會醫療保險的購買方式,激勵醫療機構和醫務人員自主組建各種類型的責任制醫聯體,激勵其主動提供各項服務,創新服務內容和服務方式。責任制醫聯體在對居民的健康、醫療質量和醫療費用負責的基礎上,分享資源整合的增值收益。其次,完善規制基礎上發揮市場在資源整合配置中的基礎性功能。改革基層醫療機構的發展方式,充分調動基層醫務人員的積極性和主動性,增強基層醫療機構參與醫療資源整合的能力和動力;對二、三級醫療機構進行約束,降低誘導需求的能力,賦予醫療資源整合的壓力。同時,鼓勵民營資本進人醫療服務機構中,通過民營的醫院、社區醫療機構競爭促進服務供給。[30]在加強競爭的基礎上促進層級醫療機構的合作。再次,發揮政府的監督功能。政府完善醫療服務質量監督,并防范因醫療資源的整合而可能造成的區域壟斷,避免損害患者和醫療保險基金的權益。

作者聲明本文無實際或潛在的利益沖突。

[1] 蔡立輝. 醫療衛生服務的整合機制研究[J]. 中山大學學報(社會科學版), 2010, 50(1): 119-130.

[2] 李玲, 徐揚, 陳秋霖. 整合醫療:中國醫改的戰略選擇[J]. 中國衛生政策研究, 2012, 5(9): 10-16.

[3] Obama B. United States Health Care Reform Progress to Date and Next Steps[J]. JAMA, 2016, 316(5): 525.

[4] Nyweide D J, Lee W, Cuerdon T T, et al. Association of Pioneer Accountable Care Organizations vs Traditional Medicare Fee for Service with Spending, Utilization, and Patient Experience[J]. JAMA, 2015, 313(21): 2152.

[5] Boukus E,Cassil A, O’Malley A S, et al.A Snapshot of U.S. Physicians’ Key Findings from the 2008 Health Tracking Physician Survey[J]. Data Bulletin, 2009, 35(35): 1-11.

[6] Rittenhouse D R, Grumbach K, O’Neil E H, et al. Physician Organization and Care Management in California: from Cottage to Kaiser[J]. Health Affairs, 2004, 23(6): 51.

[7] Ginsburg P B. Achieving Health Care Cost Containment through Provider Payment Reform That Engages Patients and Providers[J]. Health Affairs, 2013, 32 (5): 929-934.

[8] Blendon R J, Brodie M, Benson J M, et al.,Understanding the Managed Care Backlash[J]. Health Affairs, 1998, 17(4): 80-94.

[9] O’Halloran K,Depalma A, Joseph V, et al. The role of accountable care organizations in delivering value[J]. Curr Rev Musculoskelet Med, 2012, 5(4): 283.

[10] Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Shared savings program: accountable care organizations[J]. Fed Reg, 2011, 76(212): 67802.

[11] Emanuel E J. Why accountable care organizations are not 1990s managed care redux[J]. JAMA, 2012, 307(21): 2263-2264.

[12] Gold M, Accountable Care Organizations: Will They Deliver?[J]. Mathematica Policy Research Reports, 2010, 148(6): 39-49.

[13] Rose S, Zaslavsky A M, Mcwilliams J M, et al.Variation in Accountable Care Organization Spending and Sensitivity to Risk Adjustment: Implications for Benchmarking[J]. Health Affairs, 2016, 35(3): 440.

[14] Casalino L P, Erb N, Joshi M S, et al. Accountable Care Organizations and Population Health Organizations[J]. Journal of Health Politics, Policy and Law, 2015, 40(4): 821.

[15] Burns L R, Pauly M V. Accountable Care Organizations may Have Difficulty Avoiding the Failures of Integrated Delivery Networks of the 1990s[J].Health Affairs, 2012, 31(11): 2407-2416.

[16] Blackstone E A, Jr J P F. The Economics of Medicare Accountable Care Organizations[J]. American Health & Drug Benefits, 2016, 9(1): 11.

[17] Leibenluft R F. Antitrust and Provider Collaborations: Where we’ve Been and What Should Be Done Now[J]. Journal of Health Politics, Policy and Law, 2015, 40(4): 847-874.

[18] Casalino L P. Accountable Care Organizations - The Risk of Failure and the Risks of Success[J].New England Journal of Medicine, 2014, 371(18): 1750-1751.

[19] Kleiner S A, Ludwinski D, White W D, et al. Antitrust and Accountable Care Organizations: Observations for the Physician Market[J]. Medical Care Research & Review, 2017, 74(1): 97-108.

[20] Federal Trade Commission, Department of Justice, Statement of Antitrust Enforcement. Policy Regarding Accountable Care Organizations Participating in the Medicare Shared Savings Program[J]. Federal Register, 2011, 76(209): 67802.

[21] Scheffler R M, Shortell S M,Wilensky G R, et al. Accountable Care Organizations and Antitrust[J]. JAMA, 2012, 307(14): 1493-1494.

[22] Rice T, Rosenau P, Unruh L Y, et al. United States of America: Health System Review[J]. Health Systems in Transition, 2013, 15(3): 1-431.

[23] Fisher E S, Shortell S M, Kreindler S A, et al. A framework for evaluating the formation, implementation, and performance of accountable care organizations[J]. Health Affairs, 2012, 31 (11): 2368-2378.

[24] Song Z. Accountable Care Organizations in the U.S.Health Care System[J]. J Clin Outcomes Manag, 2014, 21(8): 364-371.

[25] Gold M, Felt-Lisk S. Using Physician Payment Reform to Enhance Health System Performance[R]. Mathematica Policy Research Reports, 2008.

[26] 郭鳳林, 顧昕. 激勵結構與整合醫療的制度性條件:兼論中國醫聯體建設中的政策思維模式[J]. 廣東行政學院學報, 2015(5): 12-18.

[27] 熊茂友, 李輝. 用市場配置資源建好醫聯體:如何破解當前醫聯體難題[J].中國財政, 2014(21): 54-56.

[28] 彭浩然, 鄭倩昀, 岳經綸, 等. 中國衛生籌資轉型的決定因素與健康績效[J]. 管理世界, 2016(6): 90-97.

[29] 申曙光. 新時期我國社會醫療保險體系的改革與發展[J]. 社會保障評論, 2017(2): 40-53.

[30] 仇雨臨, 黃國武. 醫療保障轉型中政府與市場的關系:以有管理的競爭理論為視角[J].湖南師范大學社會科學學報, 2015(4): 116-122.