敘述者的悄然“變身”

——《芳華》:從小說(shuō)到電影

孫海燕

嚴(yán)歌苓小說(shuō)《你觸碰了我》最初發(fā)表在《十月》雜志2017年第3期,后改名為《芳華》,被馮小剛搬上銀幕。“你觸碰了我”本是小說(shuō)中導(dǎo)致劉峰命運(yùn)急轉(zhuǎn)而下的節(jié)點(diǎn),在電影中讓位于對(duì)青春年華的追思,淹沒為眾多事件中的一個(gè);小說(shuō)中的懺悔與反思,在電影中也讓位于懷念。那么,從小說(shuō)到電影,敘事體系經(jīng)歷了哪些變化?

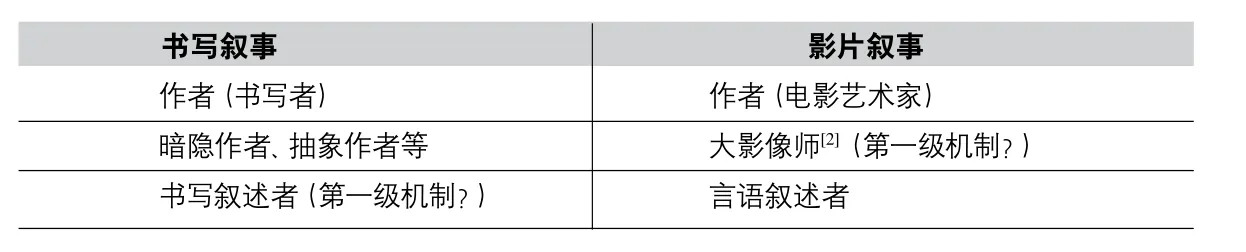

安德烈·戈德羅曾嘗試將關(guān)于從小說(shuō)到電影的相關(guān)問(wèn)題歸納進(jìn)一張表格:

書寫敘事 影片敘事作者(書寫者) 作者(電影藝術(shù)家)暗隱作者、抽象作者等 大影像師[2](第一級(jí)機(jī)制?)書寫敘述者(第一級(jí)機(jī)制?) 言語(yǔ)敘述者

參照此表,我們可以看出書寫敘述者在小說(shuō)中處于核心位置(第一級(jí)機(jī)制),而言語(yǔ)敘述者在影片中則處于大影像師之后。就《芳華》而言,小說(shuō)中的敘述者“我”是中老年穗子,她占據(jù)了相對(duì)優(yōu)越的位置,采用回顧性視角,重讀往事。在追憶過(guò)程中她偶爾會(huì)沿用青少年穗子的視角,有時(shí)候還憑借作家身份,以想象和編織突破人物的限知敘事,成為全知全能的上帝(作家)視角。電影中,由于鏡頭的直接呈現(xiàn),言語(yǔ)敘述者中老年蕭穗子的線索和敘事功能大大減弱,只在某些特殊時(shí)刻,以畫外音形式出現(xiàn)。青年蕭穗子作為人物之一,既是系列事件的旁觀者,也是參與者。引起我們注意的是,從書寫敘述者到言語(yǔ)敘述者,蕭穗子經(jīng)歷了怎樣的變化,變化背后的機(jī)制又是什么。

一、小說(shuō):書寫敘述者蕭穗子的曖昧與游移

小說(shuō)中,敘述者蕭穗子有一個(gè)“反動(dòng)文人”父親,家境慘淡;更嚴(yán)重的是,穗子自己談戀愛被情人出賣,公開檢討,試圖拿背包帶自盡。可以說(shuō),這是一個(gè)“邊緣者”的講述。但最困擾她的卻并非自身的困境,而是劉峰(“雷又鋒”)這個(gè)好人是否真實(shí);為什么林丁丁不愛劉峰;為什么女兵們(何小曼例外)不愛劉峰。

蕭穗子一再書寫她的疑慮:“我對(duì)劉峰這個(gè)嚴(yán)重缺乏弱點(diǎn)的人有點(diǎn)焦慮。我好像在焦慮地等待一個(gè)證明:劉峰是真人的證明……人得有點(diǎn)兒人性;之所以為人,總得有點(diǎn)兒人的臭德性……劉峰就是好得缺乏人性。他的好讓我變得心理陰暗,想看他犯點(diǎn)兒錯(cuò),露點(diǎn)兒馬腳什么的。”敘述者在此處異常坦誠(chéng),她盼著劉峰犯錯(cuò),是因?yàn)樗亲永锊⒉幌嘈潘^的“坦蕩”“無(wú)私”。是什么導(dǎo)致了這樣的想法一言難盡,或許與蕭穗子的個(gè)人經(jīng)歷有關(guān)。但劉峰的好的確超出了蕭穗子的理解范圍。同時(shí),敘述者還玩了一個(gè)概念偷換,將人性直接等同于“人的臭德性”。毫無(wú)疑問(wèn),人性是有局限和弱點(diǎn)的,但不可以據(jù)此將其視為人性的“全部”,并進(jìn)一步將其定義為唯一“正常的人性”,這樣人性就被悄然置換并“污名化”。可以理解敘述者意圖控訴“超我”對(duì)“自我”和“本能”的壓抑和控制,對(duì)過(guò)分神化高尚的解構(gòu)與反撥,但徹底否認(rèn)“超我”的合理性,就走向了另一個(gè)極端,暴露了敘述者的局限,使其可靠性受損。

小說(shuō)中,蕭穗子終于盼來(lái)了劉峰的“人性顯現(xiàn)”:歷經(jīng)幾年苦苦等待,劉峰自以為愛情的夢(mèng)想成真,但不合時(shí)宜的表白和進(jìn)攻卻惹得林丁丁驚恐大哭,大喊“救命啊”。不再焦慮的蕭穗子開始講述:“一九七七年那個(gè)夏夜我還詮釋不出丁丁眼睛里那種復(fù)雜和混亂,現(xiàn)在我認(rèn)為我的詮釋基本上是準(zhǔn)確的。她感到驚悚,幻滅,惡心,辜負(fù)……”這個(gè)詮釋是小說(shuō)的痛點(diǎn),劉峰似乎因?yàn)樘脝适Я俗非髳矍榈臋?quán)利。不單丁丁不愛劉峰,其他女兵也覺得跟劉峰談戀愛惡心倒胃口:“我們由于人性的局限,在心的黑暗潛流里,從來(lái)沒有相信劉峰是真實(shí)的。假如是真實(shí)的,像表面表現(xiàn)的那樣,那他就不是人。哪個(gè)女人會(huì)愛‘不是人’的人呢?”劉峰不是簡(jiǎn)單的癡心錯(cuò)付,而是這些文工團(tuán)的姑娘(何小曼例外)無(wú)意識(shí)地與時(shí)代合謀對(duì)他進(jìn)行了“閹割”——高尚純潔的人不允許有私心,“標(biāo)兵”被神話化,天然應(yīng)該杜絕情欲。“我們”心安理得地享用著劉峰的好,卻不愿意正視真實(shí)的、有欲望的劉峰。

電影《芳華》劇照

蕭穗子自以為洞察了人性的所有奧秘,揣測(cè)一切、想象一切、編織一切,但是人性的曖昧,難以窮盡,所以小說(shuō)留下許多縫隙。“我們”一方面坦承并不相信劉峰的純?nèi)粺o(wú)私和善良,期待他露出馬腳,另一方面又嘆惜,正是因?yàn)閯⒎搴玫脹]有煙火氣息,所以才被以林丁丁為代表的女兵們拒絕,剝奪其追求愛情的資格。但敘述者并不甘心止步于此,又借小曼的視角肯定劉峰的善良,之后又借郝淑雯、蕭穗子的系列行為努力為當(dāng)年的行為懺悔、贖罪。敘述者很多時(shí)候是矛盾的。她不相信劉峰的無(wú)私,卻要拿劉峰的“高尚”為林丁丁的不愛做擋箭牌,生硬地解釋林丁丁乃至“我們”不愛劉峰是因?yàn)閯⒎搴玫谩叭狈θ诵浴薄_@一邏輯顯得非常悖謬。就小說(shuō)來(lái)看,丁丁頗有心計(jì),人生目標(biāo)很直接,要做首長(zhǎng)的兒媳,劉峰本就不在考慮范圍之內(nèi)。但小說(shuō)硬要追問(wèn)為什么林丁丁不愛劉峰,為其找出不愛的理由,譬如他是個(gè)好人,好得“不像人”,他又太平凡,天下女人不信平凡。似乎如果劉峰不是那么好,林丁丁就會(huì)義無(wú)反顧愛上他。之后蕭穗子濃墨重彩地書寫了劉峰的癡情。小說(shuō)重重包裹之下其實(shí)是個(gè)“苦戀”的故事核,劉峰癡愛林丁丁,小曼癡戀劉峰,其他人不過(guò)是愛情故事的見證者。小說(shuō)言情的質(zhì)地,與嚴(yán)歌苓的《陸犯焉識(shí)》《小姨多鶴》《一個(gè)女人的史詩(shī)》相互映照,但因故事本身的單薄,只能憑借敘述者的猜測(cè)和想象讓其圓滿自洽,顯得頗為尷尬。

電影《芳華》劇照

對(duì)劉峰品質(zhì)的懷疑不單單蕭穗子自己,“所有人心底都存在著那點(diǎn)兒陰暗,想看到劉峰露餡,漏出蛛絲馬跡……一九七七年夏天,‘觸摸事件’發(fā)生了,所有人其實(shí)都下意識(shí)松了一口氣:它可發(fā)生了!原來(lái)劉峰也這么回事啊!原來(lái)他也無(wú)非男女呀!”但小說(shuō)種種跡象同時(shí)顯明,劉峰確實(shí)比紅樓中許多人更為高尚,且不提日常生活中的任勞任怨,周密妥帖,急他人之所急。當(dāng)人人都欺負(fù)弱者何小曼的時(shí)候,是他不惜與眾人為敵,幫小曼解圍;當(dāng)政委威脅他,要他招供污蔑首長(zhǎng)的名單時(shí),他冒著上軍事法庭的危險(xiǎn),也不肯招出丁丁;當(dāng)他戳破郝淑雯私會(huì)的秘密,并沒有告密,也沒有畏畏縮縮,毫無(wú)作為,而是好言相勸。“我們”一面享用他帶來(lái)的種種便利,一面質(zhì)疑他動(dòng)機(jī)不純,事發(fā)之后,又集體落井下石,這才是人性的卑劣處。

二、電影:言語(yǔ)敘述者的“發(fā)聲”與大影像師的聚焦

電影中,言語(yǔ)敘述者蕭穗子首先發(fā)聲,講述劉峰去接何小萍(小曼被改名小萍,更有“身世浮沉雨打萍”的飄零之感),借此展開兩個(gè)人的故事。鏡頭中呈現(xiàn)了小萍觀察排練廳的眼睛,亮亮的,充滿了對(duì)新生活的好奇與憧憬。楊老師排練的要求耐人尋味:“眼睛看出來(lái)”“注意表情,再柔美一點(diǎn)兒”,“心紅膽壯志如剛”的草原女民兵少了颯爽與剛毅,變得柔美。其實(shí)為了加強(qiáng)視覺效果,電影中的革命舞蹈相對(duì)20世紀(jì)70年代版本而言,均已“柔化”處理。

電影《芳華》劇照

在大影像師的呈現(xiàn)下,人物命運(yùn)也發(fā)生改變。如刪除了蕭穗子寫情書被告密的情節(jié),加上了她與陳燦的朦朧的感情線,使得她的青春少了苦澀,多了萌動(dòng),使得小說(shuō)中有時(shí)心思頗為陰暗的小姑娘更為單純、美好,也使得她的講述更加平和、溫情脈脈;小萍的父親從早逝成為“右傾”分子,小萍因急于給父親寄相片,偷拿了林丁丁的軍裝,導(dǎo)致“軍裝事件”。這里,小萍為什么選擇“拿”而不是借,在電影中缺乏詳細(xì)的交代,但在小說(shuō)中可看出端倪:母親改嫁后,年幼的小曼無(wú)法承受母親那么重的“犧牲”,也無(wú)法適應(yīng)母親無(wú)處不用的心眼,寄人籬下的識(shí)相謙卑侵蝕了健康的心性,畏畏縮縮的小毛病招人討厭,偷偷摸摸的行為也不夠清爽。父親臨終前的信成為電影淚點(diǎn)之一:“唯一讓我感到安慰的是,你到了部隊(duì)上,沒有人敢欺負(fù)解放軍吧”,但是小萍依然飽受歧視,“軍裝事件”“內(nèi)衣事件”、嫌棄她的體味……與小說(shuō)不同的是,電影中出現(xiàn)了制止欺凌的正面力量,楊老師怒斥欺負(fù)小萍的女兵,政委教訓(xùn)眾人:“你們不害臊嗎?我替你們害臊!”這使得小說(shuō)中孤苦伶仃的小萍在影片中顯得不那么無(wú)助,即使這對(duì)她的弱者地位也并無(wú)實(shí)質(zhì)幫助。

需要注意的是,小說(shuō)中的“兩次觸摸”,在電影中被置換成兩次擁抱。第一次是把“劉峰的手觸摸到了林丁丁裸露的脊梁”,改成緊緊擁抱林丁丁。因?yàn)槟侵皇且粋€(gè)單純的擁抱,才使得電影中的劉峰更為純潔無(wú)辜,才使得他面對(duì)保衛(wèi)干事的逼供,滿腹委屈,理直氣壯:

“你的手是要往那個(gè)(緊身內(nèi)衣)紐襻上伸,對(duì)嗎?”

“我沒有!”

“沒有什么?”

“我沒有你們這么下流!”

“你對(duì)林丁丁有猥褻的想法,對(duì)吧?”

“我沒有!”……

“我沒有耍流氓!你們才是流氓呢!”

義正辭嚴(yán)的抵抗與反擊,與小說(shuō)中吞吞吐吐的招認(rèn)、自我踐踏的公開檢討形成鮮明對(duì)比,為人物留下了體面和尊嚴(yán),使得劉峰的“英雄形象”得以保全,使得回憶不再那么尖利傷人,但同時(shí)削弱了小說(shuō)的批判和反思力度。電影的二次改編不再?gòu)?qiáng)調(diào)舞蹈中劉峰托舉小萍觸碰時(shí)的輕柔、撫慰和私人同情,而是聚焦于小萍對(duì)劉峰說(shuō)出了那句含在嘴里十幾年的話“能抱抱我嗎”。畫面上,劉峰一只手?jǐn)堊⌒∑迹抗饪聪虍嬐猓恍∑嫉念^依偎在劉峰肩頭,平靜而知足。相較而言,觸摸是打破禁忌,擁抱則更為純情,更符合影片基調(diào)。

在電影中,那些小說(shuō)中蕭穗子想象和編織的情景:小曼的童年生活、劉峰和小惠的相遇相識(shí)、小曼和排長(zhǎng)“膽結(jié)石”的故事都消失了,情節(jié)更加緊湊、單純。林丁丁被攝影干事追逐,劉峰靶場(chǎng)發(fā)飆的情緒異常飽滿。同時(shí),依仗場(chǎng)景和道具的高還原,年代戲的感覺被完美呈現(xiàn)。小說(shuō)中大量的人性分析,在電影中只作為旁白偶爾出現(xiàn),只是呈現(xiàn)的方式卻同樣不甚高明。

電影結(jié)尾,蕭穗子再次發(fā)聲,“05年劉峰生了一場(chǎng)大病,幸虧小萍及時(shí)把他接到身邊,細(xì)心照料,才撿回一條命,他們沒有結(jié)婚,也都沒有子女,他們相依為命,把彼此當(dāng)成了唯一的親人。我是在2016年孩子的婚禮上,見到了那些失散多年的戰(zhàn)友的,不由暗自感嘆,一代人的芳華已逝,面目全非……原諒我不想讓你們看到我們老去的樣子,就讓銀幕留住我們芬芳的年華吧”。這一切顯得深情款款,呈現(xiàn)的是雖然“我們”年輕時(shí)不懂事,傷害了劉峰和何小萍,但隨著時(shí)光流逝,昔日的傷害都已遠(yuǎn)去,劉峰和小萍也找到了屬于他們的平靜的幸福。“我們”業(yè)已老去,戰(zhàn)友情誼永存,回首青春芳華,一代人的芳華:美麗的青春身體,任性的嬉笑打鬧,難堪的欺凌背叛……一切都已遠(yuǎn)去,逝去的都是值得懷念的。

三、嚴(yán)歌苓的“芳華”和馮小剛的“芳華”

在小說(shuō)的敘述里,故事發(fā)生的背景是一個(gè)流行“出賣別人”的年代,講人壞話的年代,把背叛當(dāng)正義的年代,總之與美好風(fēng)馬牛不相及。對(duì)于蕭穗子和何小曼而言,那是“不堪的過(guò)去,低賤的過(guò)去”,與青春的肆意張揚(yáng)毫無(wú)關(guān)系。嚴(yán)歌苓意圖寫一個(gè)“不一樣的”雷鋒故事,人品高貴如圣徒的劉峰被質(zhì)疑、被辜負(fù);也意圖寫一個(gè)“不一樣的”英雄故事,自小缺人疼愛的小曼,難以承受“榮耀”發(fā)了瘋。這一“重寫”本身散發(fā)著濃郁的悲涼,是對(duì)人性陰暗的指控,也是對(duì)空洞、虛假的披露。

與嚴(yán)歌苓的沉重與反思不同,馮小剛自述:“這還是我拍的電影里頭,還真是唯一一部,只是一種朦朧的,對(duì)某種細(xì)節(jié)的一種懷念……就是70年代,部隊(duì)文工團(tuán)的一個(gè)故事……我們今天回憶起來(lái),那是我們?nèi)松罱k麗最輝煌的一段時(shí)間。”“文工團(tuán)的生活讓我迷戀,對(duì)女孩子臉的記憶,舞姿的記憶被放大,電影的浪漫,其實(shí)它更像我自己本人的氣質(zhì)……比如說(shuō)我整個(gè)的攝影光線……我腦子里老是那種,有陽(yáng)光,有水,陽(yáng)光打在水上反光,它會(huì)有一些波光粼粼的,我老是覺得是在那樣的一種光線里,看到的那一張一張的臉。”作為一部“圓夢(mèng)之作”,電影中充斥了大量異常飽滿的細(xì)節(jié),女兵排練、小萍洗澡、泳池嬉戲、散伙痛哭……為了再現(xiàn)昔日好時(shí)光,它對(duì)年代的還原度非常高,但馮小剛更看重的是回憶中的“波光粼粼”,因而對(duì)小說(shuō)所書寫的那些苦痛、傷害進(jìn)行了遮蔽或柔化處理。在懷念的籠罩下,電影中的人物縱然也有遭遇不公的屈辱,親歷戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷,但不堪悄悄被弱化,傷痛及時(shí)被撫慰。

面對(duì)故事,嚴(yán)歌苓有強(qiáng)烈的駕馭欲望,通過(guò)蕭穗子的想象和編織,敘事更加繁復(fù),充滿復(fù)調(diào),大段的心理獨(dú)白、分析似乎也具有“抗拍性”。但《芳華》本是應(yīng)邀之作,為回應(yīng)馮小剛的提議,嚴(yán)歌苓完成對(duì)系列故事的重寫:“《芳華》里的蕭穗子,就是《穗子物語(yǔ)》當(dāng)中一些篇章里面的‘穗子’”,蕭穗子因?yàn)檎劶埳蠎賽郾簧倏『秃率琏┏鲑u,對(duì)應(yīng)的是《灰舞鞋》邵東俊和高愛渝,老太太闖進(jìn)靶場(chǎng)的情節(jié),在《穗子物語(yǔ)·奇才》中出現(xiàn)過(guò),何小曼對(duì)應(yīng)的是《穗子物語(yǔ)·耗子》里的黃小玫,而劉峰的原型,似乎便是《耗子》這個(gè)短篇小說(shuō)里的池學(xué)春。因此在某種意義上說(shuō),《芳華》這部小長(zhǎng)篇是幾篇中篇的雜糅。其中的若干場(chǎng)景更是頗像電影的分鏡頭寫作,具有很強(qiáng)的“可拍性”。

嚴(yán)歌苓筆下的劉峰是曠世情種,始終最愛林丁丁,無(wú)力再愛任何女人,最終患腸癌去世,一生平凡而凄涼,連追悼會(huì)都難得安寧。靈堂是分時(shí)出租的,侄子遲到,下一時(shí)段的中年男女要搶時(shí)間,好人劉峰的追悼會(huì)只能草草收?qǐng)觯錆M苦澀的反諷與調(diào)侃。在電影中,與此對(duì)照的是小萍一臉幸福地靠在劉峰的肩頭,劉峰的目光平靜祥和,彼此依偎的溫情鏡頭頗有“治愈”功能,很大程度上彌補(bǔ)了過(guò)往傷痛。這對(duì)善良卻不被善待的男女能夠抱團(tuán)取暖,撫慰了觀眾對(duì)人物命運(yùn)的焦慮和唏噓。這種撫慰卻不是嚴(yán)歌苓的一貫風(fēng)格,她在小說(shuō)集《穗子物語(yǔ)·自序》中寫到:“在這個(gè)小說(shuō)集里,我和書中主人公穗子的關(guān)系,很像成年我和童年、少年的我在夢(mèng)中的關(guān)系……面對(duì)人心向惡的社會(huì)和時(shí)代,(童年的穗子)和她年幼的伙伴們以惡報(bào)惡,以惡報(bào)善,成年的我只能旁觀”,這是一個(gè)忠實(shí)于自己的印象,對(duì)自己的記憶都毫無(wú)悲憫的小說(shuō)家。為了觀察極致環(huán)境中人性的善惡比例,她可以毫不猶豫將人物推至絕境,很難想象她會(huì)對(duì)殘忍與丑陋視而不見。相比而言,馮小剛的電影則溫和得多,雖然常被指控“賣慘”,但他的確更追求“人情味兒”,追求“善”的閃光,要給人物命運(yùn)轉(zhuǎn)圜的空間,要讓觀眾擦干眼淚,離開影院的時(shí)候,或許會(huì)有愁緒縈懷,但絕不至于憤恨難平或空虛幻滅。

注釋:

[1]〔加拿大〕安德烈·戈德羅[M].從文學(xué)到影片——敘事體系.劉云舟譯. 北京:商務(wù)印書館,2010:24.

[2]阿貝爾·拉費(fèi)提出“大影像師”這一命名。這是“隱形于每一部影片背后的潛在在場(chǎng)”,是“一個(gè)虛構(gòu)的和不可見的人物,(影片的導(dǎo)演和工作人員)創(chuàng)作的作品使其誕生,這一人物在我們的背后為我們一頁(yè)頁(yè)地翻動(dòng)相冊(cè)(即影片),用隱蔽的手指將我們的注意力引向某個(gè)細(xì)節(jié),悄悄地為我們提供必要的信息,特別是賦予畫面的展現(xiàn)以節(jié)奏。”參見阿爾貝·拉費(fèi).電影邏輯,轉(zhuǎn)引自〔加拿大〕安德烈·戈德羅.從文學(xué)到影片——敘事體系[M].劉云舟譯,北京:商務(wù)印書館,2010:23.

[3][4][5][6]嚴(yán)歌苓.芳華[I].北京:人民文學(xué)出版社,2017:14,52-53,55,160-161.

[7]參見優(yōu)酷視頻:馮小剛《芳華》圓“女兵情結(jié)”。

[8]參見高曉松《曉說(shuō)2017》:口述歷史:與馮小剛談?wù)劮既A(上),2017年12月22日。

[9]劉艷.隱在歷史褶皺處的青春記憶與人性書寫——從《芳華》看嚴(yán)歌苓小說(shuō)敘事的新探索[J].文藝爭(zhēng)鳴:2007(7).

[10]嚴(yán)歌苓.穗子物語(yǔ)[I].桂林:廣西師范大學(xué)出版社,2005:1-2.