項目教學(xué)法在“媒介經(jīng)營與管理”教學(xué)改革中的實踐探索

——以六盤水師范學(xué)院為例

□余索

1995年6月,在全國新聞學(xué)專業(yè)教學(xué)內(nèi)容、課程體系改革研討會上,“新聞經(jīng)營與管理”與“記者職業(yè)道德修養(yǎng)”等課程一道首次被吸納進新聞學(xué)專業(yè)課程當中來。①經(jīng)過20多年的發(fā)展,隨著媒介形式發(fā)展多樣化的趨勢,“新聞經(jīng)營與管理”這門課程在課程結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出“新聞+商學(xué)”融合性的特點,其在各高校的課程體系當中也有了新的名字——“媒介經(jīng)營與管理”。

但就目前而言,“媒介經(jīng)營與管理”課程在具體操作當中或多或少還存在一些問題,如地方本科院校辦學(xué)定位在向應(yīng)用型大學(xué)轉(zhuǎn)型的過程中,教學(xué)時數(shù)壓縮,課程定位模糊;教學(xué)內(nèi)容過時,學(xué)生學(xué)習(xí)乏力;實踐條件簡陋,無法進行操作等等。②諸如此類的問題成為困擾高校“媒介經(jīng)營與管理”課程教學(xué)的難題。

然而,從對“媒介經(jīng)營與管理”存在問題的分析中可以看出,大多數(shù)研究者傾向于從“教”的角度來溯源,而忽略了教學(xué)的主體——學(xué)生的“學(xué)”,即學(xué)生在學(xué)習(xí)相關(guān)課程時需要什么樣的知識、以什么樣的方式接受知識以及如何在實踐操作中掌握、消化知識等問題長期沒有得到重視。因此,地方高校在向應(yīng)用型大學(xué)轉(zhuǎn)型的過程中,應(yīng)以上述問題為導(dǎo)向變革“媒介經(jīng)營與管理”課程的教法和學(xué)法。

一、新聞學(xué)專業(yè)學(xué)生“媒介經(jīng)營與管理”課程需求性分析

本文向筆者所任教的46名學(xué)生發(fā)放了問卷,調(diào)查他們在學(xué)習(xí)“媒介經(jīng)營與管理”之前對該課程的需求。本次調(diào)查共發(fā)出問卷46份,收回有效問卷45份,有效率97.8%。

調(diào)查問卷顯示,關(guān)于課程內(nèi)容,88.9%的學(xué)生認為理論知識枯燥且在理解上有困難;80%的學(xué)生認為教師可以將案例教學(xué)這種方式引入課堂,通過結(jié)合具體現(xiàn)實案例能幫助他們解決理論學(xué)習(xí)中遇到的問題;對于教學(xué)方式,僅有6人更傾向于選擇“老師教、學(xué)生聽”的教學(xué)模式,其余39人選擇互動式、情景式、項目教學(xué)法、程序教學(xué)法或其他教學(xué)方式;64.4%的同學(xué)表示曾經(jīng)聽說過項目教學(xué)法或者參與過項目教學(xué),84.4%的同學(xué)都希望教師能在“媒介經(jīng)營與管理”教學(xué)過程中實施項目教學(xué)法;關(guān)于實踐環(huán)節(jié),93.3%的同學(xué)希望能夠增加實踐環(huán)節(jié),對于實踐環(huán)節(jié)的形式,學(xué)生希望增加課外實踐學(xué)時,培養(yǎng)實際操作能力;對于課程考核方式,學(xué)生均不希望以書本知識為主的期末考試的方式結(jié)課,而希望通過實際媒介設(shè)計及運營的方式考核。

二、“媒介經(jīng)營與管理”課程改革:將項目教學(xué)法引入教學(xué)框架

(一)項目教學(xué)法的內(nèi)涵

項目教學(xué)法來源于歐洲的勞動教育思想,后經(jīng)美國伊利諾伊大學(xué)教授、兒童教育學(xué)家麗蓮·凱茲和加拿大阿爾伯特大學(xué)教授查德共同推動而形成的一種以學(xué)生為中心、以活動為教學(xué)形式的教學(xué)方法。項目教學(xué)法最初的含義是知識可以在一定的條件下自主建構(gòu)獲得,學(xué)習(xí)是信息與知識、技能與行為、態(tài)度與價值觀等方面的長進,教育是滿足長進需要的有意識、有系統(tǒng)、有組織的持續(xù)交流活動。德國聯(lián)邦政府教育部職教所在2003年7月將項目教學(xué)法引入到職業(yè)教育中,制定了以行動為導(dǎo)向的項目教學(xué)法,項目教學(xué)法開始盛行。③

項目教學(xué)法區(qū)別于傳統(tǒng)以教師、課本、課堂為中心的教學(xué)方式,實現(xiàn)了教學(xué)以學(xué)生為中心、以“項目”為中心、以實際經(jīng)驗為中心的三個轉(zhuǎn)變。④因此,在項目教學(xué)法實施的過程中,新聞學(xué)生一改傳統(tǒng)知識傳播鏈條中的“配角”,轉(zhuǎn)為“主角”,而新聞教師從“教”到“導(dǎo)”的作用日益明顯。所以,在項目教學(xué)中,一方面需要學(xué)生有較高的學(xué)習(xí)自覺性和團隊合作精神以及分析、解決問題的能力,另一方面也要求實施項目教學(xué)法的老師要善于引導(dǎo)學(xué)生,幫助學(xué)生在完成項目任務(wù)的同時形成知識系統(tǒng)。

(二)項目教學(xué)的實施過程

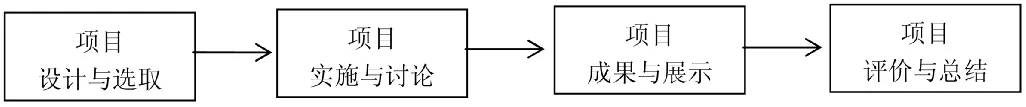

一般而言,項目的實施過程包括項目的設(shè)計與選取、項目計劃的制定與實施、項目的成果與展示、項目評價與總結(jié),如圖1所示:

圖1 :項目教學(xué)實施流程圖

1.項目的設(shè)計與選取

在新聞?wù)n程的教學(xué)當中,教師往往會根據(jù)教學(xué)的需要,結(jié)合學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,著重解決學(xué)生在已有媒介使用中遇到的問題或者需要解答的疑問,從而達到答疑解惑和提高學(xué)生實際操作技能的目的。故在項目的設(shè)計上,既要符合學(xué)生的知識能力水平,又要引起學(xué)生的興趣。在學(xué)生項目設(shè)計之初,要求他們對項目做可行性分析,在此基礎(chǔ)之上,突出項目的新意。

2.項目的實施與討論

根據(jù)項目目標和任務(wù),各小組團隊組建好之后,在教師的適當引導(dǎo)之下,探討項目的具體實施。在這個環(huán)節(jié),教師要注意引導(dǎo)學(xué)生分組,盡量將那些組織能力較強和較為內(nèi)向的同學(xué)進行搭配分組,在培養(yǎng)學(xué)生團隊精神的同時,注重各小組能力結(jié)構(gòu)的平衡;其次要鼓勵學(xué)生在處理問題上通過頭腦風(fēng)暴的方式進行解決,內(nèi)部討論、組組之間協(xié)商能夠有助于問題的解決;再次,教師在整個項目實施過程中,要注重對學(xué)生的引導(dǎo),指導(dǎo)他們循序漸進地解決項目中遇到的問題,以幫助項目更好地實施。

3.項目的成果與展示

項目階段性成果以及最終成果的展示環(huán)節(jié)都非常重要,不可忽視,不僅是老師檢查學(xué)生項目學(xué)習(xí)效果的途徑,而且通過階段性的評價,讓學(xué)生及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中的不足之處,組與組之間還能夠相互借鑒,取長補短。根據(jù)馬斯洛需求層次理論亦可知,展示的過程也是對學(xué)生成果的肯定過程,讓學(xué)生在這一過程中感受被自我實現(xiàn)的需要,鼓舞他們進一步完善項目。

4.項目評價與總結(jié)

在對項目的評價上,形式并不拘泥于教師的單向評價,可由小組評價、組內(nèi)評價、教師評價等多種評價方式相結(jié)合,著重考察學(xué)生在項目實施過程中的貢獻值、參與度、合作能力等。評價與總結(jié)環(huán)節(jié),也是學(xué)生自我管理的一個窗口,更好地讓學(xué)生知曉自己在項目中存在的問題以及優(yōu)點,以便在以后的項目當中改善及發(fā)揚。

三、項目教學(xué)法在“媒介經(jīng)營與管理”教學(xué)中的實踐探索

根據(jù)項目教學(xué)的具體要求,結(jié)合學(xué)校、學(xué)生實際情況,筆者在“媒介經(jīng)營與管理”課程教學(xué)中實施了項目教學(xué)法,力圖以項目的方式讓學(xué)生自行設(shè)計與運營自媒體(微信公眾號),以提升學(xué)生動手能力和解決問題的能力。本次探索在2014級漢語言文學(xué)專業(yè)(新聞與現(xiàn)代傳媒方向)學(xué)生中開展。

從現(xiàn)有“媒介經(jīng)營與管理”課程架構(gòu)來看,大部分的編者都按照媒體管理的流程將課程內(nèi)容分解為概念闡述、團隊組建、媒介市場分析、媒介策劃(市場定位)、媒介產(chǎn)品生產(chǎn)、媒介產(chǎn)品營銷、媒介形象塑造、媒介品牌管理、媒介人力資源管理等九大環(huán)節(jié)。而具體到本門課程,則在對學(xué)生相關(guān)概念基礎(chǔ)之上,引導(dǎo)他們通過項目的方式來實踐和掌握具體的媒體經(jīng)營與管理工作。

(一)組建媒介經(jīng)營與管理團隊,設(shè)計媒介項目

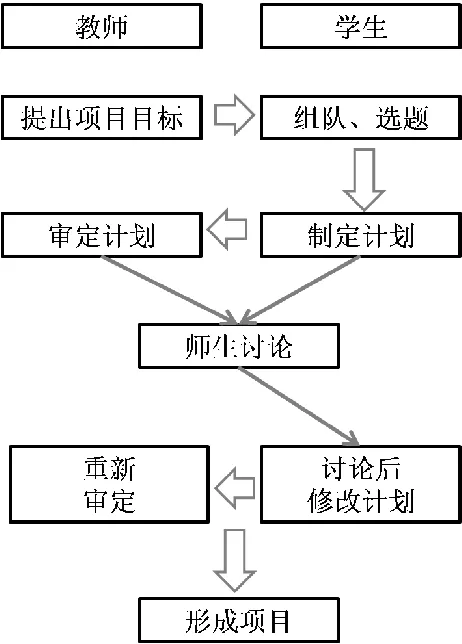

在學(xué)習(xí)了相關(guān)媒介經(jīng)營與管理主要概念之后,教師提出項目的目標、方向——在新媒體平臺運營一個公眾號,內(nèi)容、形式不作要求,要求體現(xiàn)各自的創(chuàng)意。學(xué)生在拿到相關(guān)任務(wù)之后,根據(jù)個人意愿,自行組成3-5人小組。隨后小組內(nèi)部進行頭腦風(fēng)暴或者在專業(yè)教師的指導(dǎo)下自主開展問卷調(diào)查,了解受眾需要,制定編輯方針,初步形成項目的實施計劃。在經(jīng)過師生探討之后,進一步完善實施計劃,再一次交由教師審定。如圖2所示:

圖2 :設(shè)計媒介項目過程

通過前期的策劃與修改,班級共形成了校園青年、明湖文藝、文心、明湖雜報、社會視角、塵世人物、人物在線、大人物·小人物、校園之聲、食尚、思苑、青春寄語、藝周報共13個微信公眾號,各小組根據(jù)項目計劃策劃子欄目。

(二)生產(chǎn)與營銷媒介產(chǎn)品,管理媒介品牌

在媒介產(chǎn)品實施環(huán)節(jié),教師一方面要從理論基礎(chǔ)上引導(dǎo)學(xué)生學(xué)會甄別內(nèi)容,另一方面也應(yīng)當督促學(xué)生對媒介品牌進行管理。

各個公眾號應(yīng)該根據(jù)自己的媒介定位、編輯方針及受眾對象選擇合適的傳播內(nèi)容。如大人物·小人物選擇“行業(yè)經(jīng)典”“校園精英”就比較符合項目的定位,而校園青年公眾號中娛樂新聞內(nèi)容過多、篇幅過長則不符合其“做青年思想引導(dǎo)者”的媒介定位。

在微信公眾號形象管理上,無外乎內(nèi)容和形式的創(chuàng)新。關(guān)于內(nèi)容質(zhì)量,各個小組在文章上線之前需對文章進行打分,一旦該文章在小組內(nèi)部平均分少于85分,將不被發(fā)送;對于小組內(nèi)部爭議性比較大的文章,則在教師的引導(dǎo)之下進行取舍。而對于內(nèi)容呈現(xiàn)的形式,各小組遵循創(chuàng)新、醒目、文圖結(jié)合的形式,盡可能展現(xiàn)各組的活力。

(三)媒介產(chǎn)品成果展示,拓展媒介運營思維

以周為時間計算周期,學(xué)生將在班級內(nèi)部展示本周的閱讀量和點贊數(shù),借此在相互對比中發(fā)現(xiàn)差距,總結(jié)經(jīng)驗,集思廣益,進一步將同學(xué)們的想法融入到各自的項目當中。

當然,課堂討論將在成果展示環(huán)節(jié)占據(jù)重要的位置。討論在本次項目教學(xué)法中主要起激勵作用,通過正強化的方式鼓勵學(xué)生運用知識和積極的思維,加強對項目過程的理解。同時,鼓勵和促進學(xué)生在過去經(jīng)驗的基礎(chǔ)上建構(gòu)新知識⑤,以積極的學(xué)習(xí)行為獲得更好的學(xué)習(xí)效果。

(四)評價與總結(jié)

各小組項目展示完成之后,將從參與度、貢獻值、合作能力等方面對每個學(xué)生進行綜合評價,評價方式采用教師評價、項目小組互評以及自評三位一體相結(jié)合的方式共同評判。并且在評價過程中,強調(diào)過程評價,即在每周成果展示之后會有一個分值,以加權(quán)的形式最終形成一個總分,即對學(xué)生的整體評價。在整個評價體系當中,既注重對項目整體效果的評價,也注重個人在項目中的表現(xiàn)評價,無論是學(xué)生個人還是項目整體都處在一個動態(tài)評價體系當中。

四、新聞教學(xué)運用項目教學(xué)法應(yīng)注意的問題

從建構(gòu)主義學(xué)習(xí)理論來看,項目教學(xué)法實現(xiàn)了教學(xué)從教師為中心到學(xué)生為中心的轉(zhuǎn)變,也有利于通過教師的角色幫助學(xué)生建構(gòu)知識、學(xué)習(xí)的意義。項目教學(xué)法不僅對“媒介經(jīng)營與管理”課程的教學(xué)有積極的促進作用,也能適應(yīng)新聞學(xué)專業(yè)其他課程的教學(xué)工作。然而,從本次的實踐來看,為使項目機制運行順暢,提高項目質(zhì)量還需對以下問題加以關(guān)注。

第一,選擇合適的項目。合適項目的含義既要求該項目具有針對性,符合課程要求;也要求具有貼近性,符合學(xué)生已有的知識經(jīng)驗;更要具有可操作性,即學(xué)生綜合已有資源,保障項目有效實施。

第二,規(guī)范的項目運行機制。這一機制涵蓋了項目的設(shè)計、運營、管理、展示、評價等各個環(huán)節(jié)。在項目的設(shè)計上,務(wù)必要求對項目的可行性、合理性進行評估,要求學(xué)生對本小組的項目有明確而清晰的定位。⑥在運營、管理環(huán)節(jié),則需最大力度地發(fā)揮學(xué)生的主動性,調(diào)動學(xué)生的積極性,讓學(xué)生以“我要做”的主動形式參與到項目當中來,教師可以根據(jù)項目運行的情況,適時進行合理有效的干預(yù)。而在評價環(huán)節(jié),還需進一步完善評價機制,教師可借助談話、觀察、體驗、小組展示等多種方式了解項目的實施情況以及通過定量評價、定性評價相結(jié)合的方式充分考查每一個學(xué)生在項目中的創(chuàng)造性和貢獻值,最大限度地提升和鍛煉學(xué)生的動手能力、創(chuàng)新能力。

第三,恰當?shù)膸熒P(guān)系定位。在項目教學(xué)的實施過程當中,找準教師、學(xué)生的定位起著十分關(guān)鍵的作用。教師在整個項目的實施當中,更多承擔的是“領(lǐng)頭羊”的角色,負責把握項目的大方向,適時給各小組以中肯的意見和建議。而作為項目中的學(xué)生,前文也已提到,他們在項目中是“主導(dǎo)者”“實施者”,因此,更多難題的解決以及創(chuàng)新點的挖掘還是他們的任務(wù)。在明確的分工基礎(chǔ)之上,教師有限的干預(yù)和學(xué)生的積極主動有利于形成良性的師生互動關(guān)系。

五、結(jié)語

綜上所述,項目教學(xué)法所倡導(dǎo)的“從做中學(xué)”“從學(xué)中做”的教學(xué)策略打破了傳統(tǒng)的以“教”為中心的教學(xué)體系。學(xué)生在此體系中完成了由被動知識接收者向知識主動構(gòu)建者的身份轉(zhuǎn)變,學(xué)習(xí)態(tài)度也實現(xiàn)了從被動到主動的變化,學(xué)生的綜合能力得到提升,也有利于地方院校復(fù)合型、應(yīng)用型傳媒人才培養(yǎng)目標的實現(xiàn)。

實踐證明,項目教學(xué)也是培養(yǎng)應(yīng)用型人才行之有效的方法。新聞學(xué)課程通過項目教學(xué)法不僅能夠在實踐中鍛煉、培養(yǎng)、提升學(xué)生的實踐操作能力,而且能夠培養(yǎng)學(xué)生的探索和創(chuàng)新精神,更能夠有效提升課堂效率,更高效地將課本理論知識轉(zhuǎn)化為實踐能力,無形之中也提升了地方性應(yīng)用型高校學(xué)生的就業(yè)能力和競爭力。

注釋:

①邱沛篁.深化教育改革培養(yǎng)新聞人才——全國新聞學(xué)專業(yè)教學(xué)改革研討會簡記[J].新聞界,1995(05):18.

②杜向菊.《媒介經(jīng)營與管理》課程改革初探——以地方應(yīng)用型本科院校為例[J].今傳媒,2015(06):146-147.

③王萍.項目教學(xué)法在專業(yè)課程中的實踐[J].教育與職業(yè),2009(30):129-130.

④楊東伶,王淑慧.項目教學(xué)法在新聞教學(xué)改革中的實踐探索[J].赤峰學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2013(23):258-260.

⑤賀平.項目教學(xué)法的實踐探索[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2006(22):43-44.

⑥柳邦坤.廣播電視新聞學(xué)專業(yè)引入項目教學(xué)法的實踐探討[J].新聞界,2011(08):144-146.