長治回族寺坊結構形成與發展變遷

馬 鑫

(長治學院 思想政治教學研究部,山西 長治 046011)

寺坊結構被視為中國回族社區組織的基本形式,在“大雜居小聚居”的民族分布狀態下,各地回族在生活格局上表現出了較大的一致性,學者們普遍認為,寺坊結構的形成是伊斯蘭教中國化的結果[1]。寺坊結構是我國絕大多數回族群眾生活格局的形式,對特定回族聚居區寺坊結構的研究服務于回族學研究的需要,而作為區域性亞文化社區,開展研究亦對相關地區的城市、鄉村治理有借鑒之處。

山西省東臨河北、南接中原大省河南,西邊與我國西北地區門戶陜西毗鄰,從地理位置及回族人口分布角度來看,正好處于連接我國東西部回族人口重心帶的中心地區。根據2010年第六次全國人口普查及2015年山西省1%人口抽樣調查的數據,山西省目前回族人口約有6萬人,約占全國回族總人數的0.57%。其中回族分布主要集中于太原、大同、長治、晉城等地,在歷史上曾經形成不少回族聚居區。解放后,由于歷史及城市化改造等諸多原因,太原、大同等地的傳統回族社區多數已經不復存在,傳統“圍寺而居”的寺坊結構也被打破,目前僅有長治地區保留了山西省最大的少數民族聚居區,回族寺坊結構發展軌跡中,從產生到壯大乃至弱化的完整過程在長治地區均有跡可尋。本文選擇長治回族寺坊的形成發展作為研究對象具有典型性。

一、人口因素——“寺坊”形成的基礎

寺坊又稱教坊,寺坊強調“寺”與“坊”,就回族聚居區而言,“寺”特指清真寺,而“坊”則代表依附清真寺的居民區。明代以前長治地區并無回族聚居區,回族遷入長治淵源于明代初期。明永樂六年(1408年),朱元璋第二十一子朱模就藩潞州,《明史·卷一百一十》記載:“洪武二十四年封。永樂六年就藩潞州,宣德六年薨”。據《潞安府志》、《中國回族大辭典》、長治馬氏譜系以及程氏譜系考證,朱模就藩潞州的隨從中有少量回族人,這些從南京而來的回族人就成為了長治回族的淵源。其中程德與馬招被視為始祖,至今程、馬二姓仍為長治回族主要姓氏。2017年秋筆者參與完成了長治市區清真寺碑刻的拓印工作,這些湮沒已久的文獻得到了整理。一些碑文中也談及了長治回族的來源問題。光緒三年《重修陳程姓合族始祖塋記》中記載“嘗謂物之有本,猶水之有源也,本之不追,何知源乎?昔吾陳程氏隨藩遷潞,始立塋于□①碑文缺失或難以辨識,以“□”填補空缺,下同。門外附城村南”;道光十一年《清真南寺續置地畝碑記》中則提到“我回民守清真止知認主之前定,至上黨之有回回,乃由南京遷居于此者也。”此二處碑文明確指出長治回族由南京隨藩遷潞。此外,1982年馬福平整理的口述資料《長治回民來源與發展座談紀要》及筆者對部分回族老人的訪談,均得出一致答案。據群眾口述,回族始祖中程、馬二人皆為軍人,其中馬招身份在《中國回族大辭典》中得到印證,“為官府侍衛要員”。馬招與程德以及其他隨朱模從南京遷到潞州的回族人,成為了長治回族人口發展的種子,為后來“坊”的形成以及進一步“寺坊”形成奠定了基礎。

從社會學意義上講,寺坊是社區的一種特殊存在狀態,作為宏觀社會的縮影,社區必須具備地理空間及人口兩大硬性條件。這與馬克思主義關于社會存在中自然地理因素及人口因素重要作用的相關理論相互契合。長治回族先有“坊”后有“寺”是不爭的史實,根據一般情況分析,最早修建的清真寺周圍,往往也是最早的回族聚居區。社會學關于社區的理論指出,“居民之間有共同的意識和利益”是構成社區的軟性條件,共同的宗教信仰與共同的生活習慣,促成了長治地區早期回族社區的形成。根據研究長治市第一座清真寺是位于西大街上黨門西側游嶺的清真北寺。清真南寺乾隆三十年八月《清正南寺地畝碑記》中記載:“至吾上黨之回教,乃由南京遷居于此者也。始創之寺,在郡城之西北,后因人眾,一寺難容。”碑中所提“始創之寺”即清真北寺。清順治十六年版《潞安府志·卷一·今郡治圖》中標示了游嶺,此處靠近郡治核心,與乾樓、看花樓、梳洗樓相望,正處郡城西北。

關于清真北寺的修建時間歷來爭論不一。《長治市志》中稱“位于游嶺街的清真北寺,始建于明景泰五年(1454年)”;許歡在《山西長治市城區西街回族社區調查研究》中稱“建于明朝永樂(1409年)”[2];王平在《長治市區回族調查》一文援引馬氏譜系認為清真北寺為馬招第六代后人發起[3]。長治回族1408年方隨朱模就藩潞州,人力財力有限,許歡所言清真北寺建于1409年的說法應屬訛誤。考慮到古人的平均壽命、婚嫁年齡以及馬招“官府侍衛要員”身份等因素,馬招系成年人的推測基本可信。《明會典》規定,男子滿十六歲、女子滿十四歲便可婚嫁,馬招來潞時應該已有一代至兩代后人,其第六代后裔興建清真寺按推算也是可信的。在一些歷史文獻中,也有回族人口發展的印證,在明弘治年(1488年-1505年)馬暾所著《潞州志·閭里志》“在城十八巷”中明確記載了“回回巷②明·馬暾纂輯《潞州志》第二六頁,中華書局出版。”,可見至少在明代弘治年間已經形成一定規模的回族聚居區。據《潞安府志》記載,馬暾為潞州知州,該書完成于弘治十五年(1502年),距離景泰五年不足五十年,一定規模的回族聚居區往往有清真寺作為宗教活動中心,明弘治年之前有清真寺當屬可行推測。參考“始建于明景泰五年(1454年)”的說法,長治回族從遷入到形成固定社區再到興建清真寺經歷了將近半個世紀,一定的人口基數成為了建立清真寺滿足宗教需求的基礎,清真北寺的建立標志著長治回族寺坊結構的初步形成,其基本動因是人口增長帶來的宗教需要,以清真寺為中心的居民區符合中國其他回族地區寺坊結構的基本模式。

人口因素,作為社區形成的最主要因素之一,在長治后期寺坊形成過程中仍占重要影響。以清真南寺為例,《清正南寺地畝碑記》中記載,“有馬貴者,乃有明禮部請劄之掌教于西南營,義出田地十三間,直通城根。與其胞兄諱江捐造殿宇三間”,根據馬氏家譜推算,清真南寺修建發起人馬貴等人生活年代大致為明代中后期,稍晚于清真北寺。長治回族民間有“小北寺分出大南寺”一說,“后因人眾,一寺難容”——南寺的形成與回族人口的增長直接相關。南寺之“大”,在于規模,作為回族社區的中心,清真寺的規模大小往往與附屬居民區的人口與規模呈正相關的關系。至此,長治回族社區寺坊結構的發展完成了奠基,歷時約兩個半世紀,清真南寺與清真北寺所屬的居民區成為了回族群眾聚居的最主要區域。

二、宗教因素——寺坊形成的核心驅動力

人口因素是寺坊結構形成的基礎,而宗教因素則是促使居民集聚并修建清真寺的紐帶。功能主義理論認為,清真寺在寺坊結構中的重要地位源自于滿足了坊民的宗教需要。長治回族群眾普遍信仰伊斯蘭教,在伊斯蘭教中有諸多宗教儀式與規范需要配套的宗教場所輔助完成,加之穆斯林根據宗教需要有特殊的生活習慣,對普通的信眾而言,修建清真寺或圍寺而居帶來了信仰與生活的雙重便利。與此同時,受人口與社會交往多重因素影響,人口較少的群體普遍存在文化危機感,清真寺作為社區中心,有效地安撫了人們的心靈焦慮,成為了維持民族文化傳承、進行民族教育的紐帶。因此,在長治回族寺坊結構中,清真寺扮演的角色比較特殊,一方面作為宗教場所,它滿足了居民的宗教需求,另一方面還兼具了配合政府治理、社區文化建設、民族文化傳承、居民矛盾調解等功能。

宗教的因素對寺坊結構的影響還在于新興宗教思想對傳統寺坊的撕裂。米爾恰·伊利亞德在《宗教思想史》中強調,任何新興宗教思想都以一定的傳統宗教思想為基礎,其興起集中反映了人民在遭遇深層危機之際是如何通過宗教的創新來解釋、擺脫和化解這些危機的[4]。1927年前后,伊斯蘭教伊赫瓦尼(Ahl al-Sunnah)宗教思想傳入長治,對傳統回族社區帶來了極大震動[5]。該派別主張“憑經立教”,在尊經革俗的口號下呼吁剔除傳統穆斯林社會中不符合伊斯蘭教傳統的習俗與做法。伊赫瓦尼由甘肅人馬萬福于19世紀末傳入中國,又由陜西籍、甘肅籍阿訇傳入長治。作為長治最大的寺坊,清真南寺對伊赫瓦尼的到來表示了歡迎,并很快放棄了老教格迪目(Qadim)傳統。對于伊赫瓦尼思潮的影響,如米爾恰·伊利亞德所言,傳統格迪目老教在發展過程中出現了危機。在清真寺碑文整理中有“經學廢墮,教門荒□。倘不急為□理,將來入于迷途,雖有禮拜寺而無念經齋拜之人③乾隆三十年八月《清正南寺地畝碑記》”、“我后人唯恐養育不深學術寥墮,空有清真之名,實無傳教之實④道光十一年《清真南寺續置地畝碑記》”的記載,反映了回族內部學人寥落、經學廢墮的宗教傳承危機。某種程度上格迪目在舊的宗教習俗與習慣上的堅守被部分回族群眾視為民族、宗教文化傳承的危機,改宗伊赫瓦尼則成為了化解危機的途徑。清真南寺的改宗直接導致一部分堅持格迪目傳統的回族群眾離開了原居住地,1928年清真中寺的建立標志著長治回族寺坊結構進入了兩大教派對立的新的發展階段,清真中寺逐漸成為了新的回族居民區中心(如圖一所示)。

圖一 北寺、南寺、中寺分布簡圖

教派的不同促成了新寺坊的形成,也對后期新寺坊宗教派別的歸屬構成了影響。時至今日,長治地區教派分布格局基本形成,無新教派產生。目前長治城區十一座清真寺中除清真中寺與建華清真寺外,均隸屬于伊赫瓦尼派。新興教派以傳統宗教思想為基礎的情況在長治地區也有體現,由于格迪目與伊赫瓦尼在根本教義上幾無區別,僅在個別宗教習俗和儀式上有分歧。因此,從整體上看,教派紛爭并未造成實質上的族群分裂,人們的教派觀念并不強烈,隸屬于不同教派清真寺的坊民在日常生活交往、宗教交往、通婚、喪葬、貿易等方面仍保持了較強的一致性。此外,長治回族地區并未形成“有邊界”的寺坊,隨著人口的發展,很多寺坊在地理范圍上出現了重合。如圖一所示,清真南寺與清真中寺、清真北寺與清真中寺的附屬居民區互有重合,如營口街、銅鍋街、令公巷居民分屬不同教派,但居住格局犬牙交錯難分彼此。當然,這也導致不少教派意識稍強的人們出現了“在寺不在坊”和“在坊不在寺”的情況。

總的來說,宗教因素作為寺坊形成的核心驅動力從內在塑造了回族寺坊與普通社區的獨特性,從現代社區舒適度研究角度看,宗教因素是構成長治回族居民區社區交往、社區特性和社區歸屬感的主要內容。

三、社會發展與人口增長的雙重刺激

新中國成立以前,長治地區形成了北寺、南寺、中寺、西寺并立的回族居住格局,四個寺坊或大或小,基本反映了回族人到長治后因人口增長與宗教需要建設寺坊并形成穩定生活區域的歷史現實。根據筆者掌握的長治回族清末民初地契顯示,至少在民國初期,不少街道已經形成獨具特色的以回族為主體的社區。如民國十二年有長治城西區十五閭人馬再營出售“在本城西街路南清真街道東住院”的地契,此處正是清真南寺附近居民區,“清真街”的名字也獨具特色。在十三位地契的中間人中,十二人姓馬、一人姓程,也基本反映了南寺附近居民區回族的姓氏特征。以北寺、南寺、中寺為中心的回族居民區基本構成了長治回族寺坊結構的中心地區,改革開放前后長治市區在不到五十年的時間里陸續新建了9座新的清真寺,大大改變了寺坊結構四寺鼎立的穩定結構,在寺坊結構中心地區出現了不少小的回族聚居區,因此,我們將建國后寺坊結構的新發展視為長治回族寺坊結構發展的第三階段。

圖二 長治市區回族人口數量及在長治市總人口中的比例

圖二顯示,近幾十年回族人口總體規模穩步增長,原有社區容量飽和是人口增長帶來的直接問題,此外,經過幾百年的發展回族寺坊已經與漢族居民區連成一片,原寺坊缺少發展空間,為緩解人口壓力,只能將目光轉向新建寺坊。回族寺坊快速發展還有其他幾個影響因素。首先,改革開放大大改變了傳統社會封閉的特征,回族同其他兄弟民族在民族團結、社會和順的氛圍中迎來了發展的重大契機,一部分回族人開始走出了傳統社區。其次,隨著城市化進程的推進,傳統寺坊的部分地區被改造成了商品房或公共用地,因此迫使一部分人選擇離開傳統社區,如上世紀末,長治市西大街進行城市化改造,居住于此的大量回族群眾選擇移居至建華社區和瓦窯溝社區。這些都導致了回族人口向周邊分流,如圖三所示:

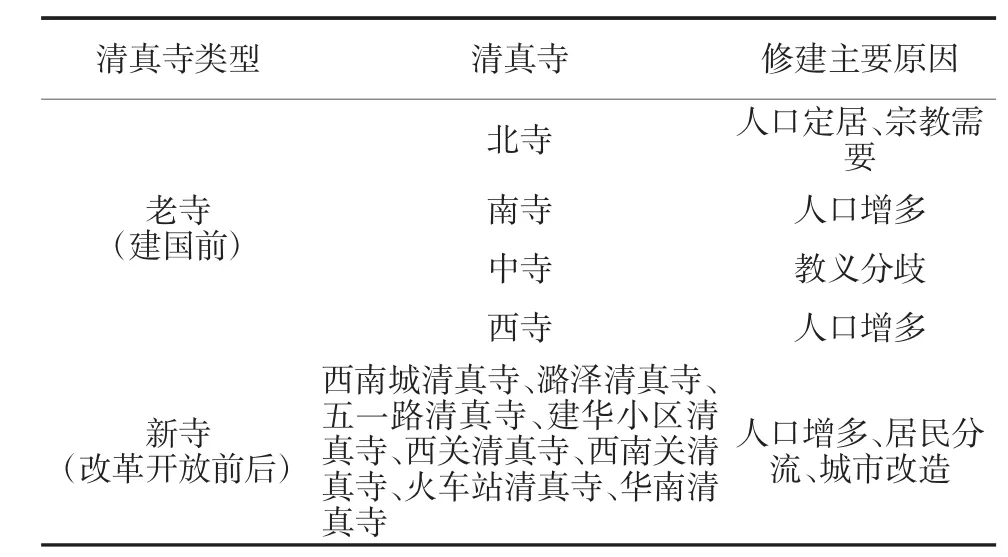

圖三 長治市區清真寺類型及修建主要原因

改革開放前后到20世紀90年代是我國經濟社會發展的黃金時期,而國家落實宗教政策也為寺坊重新發展帶來了契機,長治回族寺坊在這個時期完成了由傳統四大寺坊到十多處寺坊的大發展,并再次進入穩定階段。

四、穩定中的新變化,寺坊將何去何從

長治回族用600多年的時間完成了三次寺坊結構的重大調整,其發展軌跡基本遵循了人口發展、宗教需要以及社會經濟發展的規律。以目前長治回族人口的增長速度及族群狀況來看,當前的居住格局基本可以滿足正常生活與宗教需要,繼續新建清真寺的可能性不大。那么處于穩定狀態的寺坊,又將為下一次的調整醞釀哪些因素呢?除內部因素外,有幾個外部因素是需要考慮的。首先,絕大多數回族寺坊存在生活配套設施落后的情況,這大大影響了居民的生活質量。根據近幾年情況來看,越來越多的回族群眾選擇購買商品房來改善生活,傳統回族寺坊,特別是以北寺、南寺、中寺為核心的中心寺坊開始出現人口持續外流的現象。其次,近年來,長治回族群眾為適齡青年選購婚房多選擇生活設施方便的商品房,年輕一代大量離開傳統寺坊已經成為潮流,傳統社區人口老齡化現象嚴重。第三,隨著經濟社會發展,長治市城市化進程不斷推進,而長治回族寺坊大多位于市區中心地帶,拆遷改造可能性存在,這對傳統寺坊發展亦會造成影響。此外,傳統寺坊還存在衛生環境差、教育條件不佳等弊病。這些因素都將對下一次寺坊結構的調整構成影響。

參考文獻:

[1]馬強.田野中的洞察-人類學伊斯蘭研究散論[M].西寧:青海人民出版社,2015.

[2]許歡.山西長治市城區西街回族社區調查研究[D].寧夏:寧夏大學,2013:21-22.

[3]王平.長治市區回族調查[J].咸寧學院學報,2010,30(11):222-223.

[4]伊利亞德.宗教思想史[M].上海:上海社會科學院出版社,2004.

[5]馬蘭.守望故土:長治回族六百年[M].北京:中央民族大學出版社,2006.