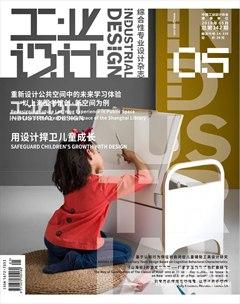

重新設計公共空間中的未來學習體驗

關鍵詞:設計方法;服務模式;環境設計

“能解決問題的人和具備設計心態的人都可以稱為設計師”,這是一個關于“設計師”的更具有包容性的解釋,也是對于本身就有設計背景的人來說,更具挑戰性的概念。從一種職業走向了一種行為服務模式,設計的界限變得模糊了,設計的目的更加清晰了——提供一種更好的生活方式。“人人都是設計師”,用“T型人才”這個觀點來理解這句話,每個設計師都有一個核心的能力,作為以產品設計師、工程師作為起點的他,是T型中垂直發展的最好印證。而“水平發展”的部分,需要通過不同挑戰及學習體驗來激發潛能,延伸不同能力的成長。兩方面是相輔相成的概念,縱向的專業垂直能力能帶領設計師看到更多不同水平走向的問題,水平方向的激發與探索則能幫助設計師精進與提升有意義的專業垂直能力,上海圖書館創·新空間的開放設計就是他的又一個“水平發展”的開始。

美麗的邂逅

每周六與上海視覺藝術學院的設計系學生在上海圖書館創·新空間一同學習設計、體驗設計,四年過去了,身為一位設計師,總是對日常生活有著細微觀察。同時考慮到自己的另一個身份,上海圖書館創新空間的用戶,準確的說應該是“極端用戶”。設計師與極端用戶的雙重角色,讓我不得不思考這樣一個問題:“如何重新設計上海圖書館創·新空間的用戶體驗?”從設計提案、團隊討論到不斷修正,從對于結果的期望到規劃,再到設計與執行的過程,前后大約一年的時間,才有了這個初步的服務設計與空間規劃方案。希望這個項目能作為未來建設圖書館新空間甚至其他主題圖書館時的借鑒。

設計師應該接受各種挑戰

這是第一次參與圖書館空間設計的案子、第一次設計如此龐大的社會創新項目、第一次仔細觀察使用三年的創·新空間、第一次開設圖書館創新工作坊等等。還記得在nendo創辦人左藤大的書中有寫道:“不應該稱自己產品設計師、工業設計師、平面設計師、建筑設計師,應當拿掉前面的頭銜,稱自己設計師就好。”人們不應該被這些頭銜給局限,想像力不應該被你的工作職稱綁住。設計師應當接受各種設計挑戰,從更廣、更全面的視野切入問題核心。設計是一種應用性學科,是具有延展性、通過實踐中學習的科目,我很幸運能參與這次的案子,嘗試不同類型的設計,重新定義問題。上海圖書館創·新空間的項目,涵蓋了產品創新、空間規劃、服務設計、商業策略等部分,身為設計師與用戶,如何把自己的雙重身分與圖書館創新團隊的身份重疊,從讀者與館員們的視角重新了解挑戰,并協同解決。

設計師“能”與“不能”接受各種挑戰,前提在于是否具有一個開放的心胸。時常聽到“人人都是設計師”這句話,其實應該解讀為“人人都具備設計師的心態”,即好奇心、同理心、開放的態度。唯有在心態開放的狀態下,他人的觀點、用戶的需求才能進入你的思維當中,設計師在考量一個問題的時候,才能更貼切進入核心。“T型人才”是用另一個觀點來理解這句話,每個設計師都有一個核心的能力,以產品設計師、工程師作為起點,是T型人才垂直發展的最好印證。水平發展的部份,需要通過不同挑戰及學習體驗來激發潛能,延伸不同能力的成長。兩方面是相輔相成的概念,縱向的專業垂直能力能帶領設計師看到更多不同水平走向的問題,水平方向的激發與探索則能幫助設計師精進與提升有意義的專業垂直能力。設計師不應該只是專精于某一個領域的專家,更需要具備思考與反省能力。最終一個好的設計師與設計方案,提出的不只是解決方法,而是一種智慧。

現代圖書館的轉型

傳統意義上認為,圖書館是放書、藏書的地方,亦為傳遞知識的場所。閱讀空間給人們創造的其實是另一層次的思考和想像空間。雖然此次的案子設計范圍僅聚焦、探討上海圖書館創·新空間本身,但是其實圖書館本身也是處于需要轉型的階段。網絡發達、科技進步的當下,人們對于家及辦公空間的定義有所改變。線上線下的定義模糊了,我們每個人都也有一個虛擬的身分。在種種原因下,圖書館除了借閱、咨詢、檢索等等傳統定義上的功能外,設計團隊如何能滿足現有讀者的需求,例如:功能上、情感連結、溝通等等。除了滿足外,更進一步如何“開發”新的需求與用戶價值?如何融合新興科技,如:人工智能、大數據等等再造新的價值?未來圖書館的人工智能機制,是建立在圖書館的讀者資料庫之上,并且可以推薦讀者們有興趣的書籍、量身訂做的書單、相關藝文活動、圖書館新進資料庫資源等等。設計團隊也應該了解哪些需求是讀者、消費者沒有提到的“隱性”問題,例如:圖書館與人們日常生活的關系?隱性問題往往會反應在人們細微的行為表現上,我們一不小心會自然而然的視之為理所當然而忽視它。

談到圖書館的轉型,影響到對應的館內的幾個中心,其中創·新空間就是屬于讀者服務中心的一個編制單位。近幾年來,創新空間、共創空間、創業空間等等名字蜂擁出現在版面上,并且占據了市場。一些問題也同時浮現在我心中。我們如何創造出屬于上海圖書館的創新空間?何謂圖書館式的創新空間?它的價值主張(value proposition)為何?和目前市面上一些創新空間、共創空間的區別又為何?我想:一個有意義的定位或價值主張,不是在市場上爭奪出一條血路獲得商業上勝利,而是一種同盟(alliance)或互補的概念,找出自己獨特的一面,甚至是單一的特點,也值得。后續的設計策略、思考方式、商業模式等都是圍繞這個價值主張展開,因此是非常重要的階段。比喻成寫文章的四個階段:起、承、轉、合,價值主張就如同在“起”的階段,是一個適合、正確的開頭。

考量到大部分圖書館的服務應該是一種系統性、全面化的知識提供點,圖書館應該教導民眾“閱讀是一種核心習慣”。比較特別的是上海圖書館是圖書館與產業情報所的綜合體,上海圖書館也是較為偏向研究型的圖書館,特別在科技類、創新產業、專利方面具有優勢地位。綜合以上這些背景知識后,設計團隊才能設計出適合于上海圖書館創·新空間的價值主張。

以“仁”為本出發的設計思維

從“人”本設計到“仁”本設計,除了以讀者、使用者為中心的設計方式外,同時還要考慮到館員、館方的使用需求。從“人”出發是最基本的調研與思考方式,其中更重要的是要考慮到設計者、參與者是否“在乎(care)”?用心去設計,從客戶、消費者的角度出發,并且去設想未來的下一步。一個特別讓我感動的時刻是當訪談上海圖書館的創·新空間讀者服務中心副主任林琳時,所了解到的她對于這個案子的期許。她特別提到一點:“希望讓每個服務讀者的館員能發揮自身的價值,并且能夠幫助到館員實現個人使命感。”她對團隊真誠的關懷、對人的尊重,這就是“仁”本設計的一種體現,也是設計師應當通過設計發揮的價值。

設計團隊也常常通過消費者調研、人種志研究了解用戶們日常的行為、生活方式、使用習慣。作為記錄者及傾聽者,我們會去記錄下聽到的內容和對話。這是以“人”為本最基本的一種設計思維方式。但是其實更重要的是,你是否有聽出來他們沒說出的部份?保留的部份?隱藏的部份?特別是到受訪者的家中訪談,你是否觀察了她的生活環境、空間擺設、家中是否掛著畫、放哪一種相片?在她的言行舉止中,都會透露出一些答案。這些細微的觀察,才能真正體現同理心、以“仁”為本。

建模并動手思考

在每一個上海圖書館創·新空間的空間區塊中都有設計對應的家具。圖紙上的家具設計可以很美觀,但是當真正變成三維實體家具的時候,又是另一種狀況。為了減少實體與圖紙上的落差,家具實體化的過程需要反覆琢磨與測試,這種過程就是建模(prototype),期間還會進行不斷的設計修改。建模過程中,先用紙板快速的將原型打造出來,確定整體比例和形狀后,再用3D打印機將縮小模型打印出來,觀察是否與電腦的CAD模型有所出入。畢竟看到、摸到的、感受到的是絕對不同于2D螢幕上看到的結果。而后更進一步用較為精密的CNC制作模型,測試結構、材質、整體觀感等等。常常聽到設計系的學生、設計圈的專家們提到“設計思維(Design Thinking)”四個字,這是一切設計的開端,除了動腦思考外,更重要的是手腦并用,設計思維與動手偶?(Design Thinking and Doing),通過在實踐過程中逐步的學習、修正與精煉,才有可能獲得一個適當的結果。

設計過程、結果與成果之后

提到“過程”兩個字,可能許多人會想到方法論、調研過程、設計方法、流程。而提到“結果”兩個字,大家都會想到設計成果,或是不同形式的設計結果,例如:書面、模型、海報等等。任何一個設計案子,離不開“過程”與“結果”兩大部分,它們是一種相輔相成的關系。上海圖書館創·新空間的案子兼具了兩大部分:設計“過程”展現出一套思維模式,而“結果”可以是體現在空間、家具、服務與體驗上。大部分的人可以通過有形的“結果”去給予一些反饋、建議,“結果”在某種程度上是可以幫助到思考“過程”與設計“過程”的。較為無形的“過程”則是可以給予上海圖書館創·新空間團隊們一些思維上的沖擊,像是產生更為多元的觀點去評論一件事物的因果、將設計提升到戰略與思維的層次、構思與培養組織內部的創新文化等等。設計過程與設計結果都是案子中的一部份,重要的是哪一種形式能夠對于客戶、團隊和設計師本身產生最大的收獲與影響力。

設計師也應該關心案子結束后的相關事項,并且思考設計團隊、客戶如何隨著案子一同成長?何謂案子結束?如果設計是一段持續前進、改進、完善的旅程,對于結束也有著不同的定義。

面對現有的設計挑戰,不再是單純的解決單一的問題。例如:如何解決系統性的社會與商業挑戰?面對社會型挑戰,設計的結果應當是充滿彈性并且持續進化。往往在案子合約結束后,真正的挑戰才會浮現,例如:如何量化(scale)設計成果?如何培養對應的人才、角色?是否有反饋系統(feedback loop)能解決突發狀況?如何定義有意義的設計指標?從案子的“結果”轉化成具有正面影響力的設計“成果”,仍然需要設計團隊不斷與客戶一同努力跟進。

設計師應當發揮社會影響力

除通過商業價值的體現來驅動創新外,社會影響力也是另外一種驅動創新的方式。往往客戶想要的是商業模式上的成功,并且是持續、永續的商業生態系統,所以需要考量的并非只有商業的因素而已。人與環境的關系、人與人的關系、人與物的關系,這些都需要納入考量。關系鏈與生態鏈的交互、互動過程中應該被確保能產生規模性、正向的社會影響力。還要能創造出一種適當的條件(condition),讓社會影響力能源源不絕擴散。從上海圖書館創·新空間的案子中,通過服務設計、體驗設計的視角,看到另一種圖書館的價值。團隊設計的初衷除了鼓勵大眾創意、創新外,還希望那些使用創·新空間的民眾、讀者們能真切的將知識滿載而歸并充分利用公共資源來提升自我與社會價值。