淺談如何提高智障兒童的數學學習興趣

何曉艷

[摘 要] 由于智障兒童的思維特點,造成了他們怕數學、厭數學的心理。可通過將抽象數學轉化成形象數學;分層;讓家庭參與等手段和途徑,來提高智障兒童的數學學習興趣。讓他們善學樂學,以達成不同的學生在數學上有各自的進步這一目標。

[關 鍵 詞] 形象;分層;家庭;興趣

[中圖分類號] G712 [文獻標志碼] A [文章編號] 2096-0603(2018)17-0167-03

對正常兒童來說,興趣是學好數學最好的老師。對智障兒童來說更是。數學這門學科本身的性質就是邏輯性強、概括性高,而智障兒童的思維膚淺、直觀具體、概括水平低,更需要教師有意識地去激發學生的學習熱情,引導學生樹立學習數學的愿望與動機,對數學學習保持一種持續的動力,養成自覺的學習習慣和探索精神。那么,如何提高智障兒童的數學學習興趣呢?

一、形象數學,提高興趣

智障生的有意注意能力較差,學習數學時容易分心,所以教師應更多地考慮教學方法的直觀性,盡量采用直觀手段、注重創設情境、寓教于樂、吸引他們的注意、豐富他們由形象思維向抽象思維過渡的感性材料。教學方法的選擇要有利于引起和維持學生的興趣和注意。

(一)生活化的數學內容,還原成實踐游戲

培智教材內容很多都是來源于生活,我們可以讓學生親身參與實踐活動,學生通過親身體驗來學習數學,動手做數學、用數學,這樣不會讓他們的思維游離于課堂之外,不會變成“局外者”。

在人教版的培智教科書的第四冊里,有“人民幣角的認識”。組織學生逐一認識1角、2角,并在黑板左邊張貼出多張1角和2角。圖畫板貼出買一支鉛筆需2角錢,請學生從黑板的左邊移動準確地人民幣到鉛筆的下面。有的學生會移動1張2角,有的學生會移動2張1角。

學生在課堂上的表現一改平時的沉悶,紛紛要上前“移錢”,方法多種,興趣濃厚。

課后分析:設計此課時,直接刪去“分”的教學,因為學生在生活中已經看不到“分”了,就沒必要再學了,集中注意力,增強“角”的清晰度,讓“角”的第一印象通過實踐游戲盡可能地深刻一些。通過“移錢”游戲,讓學生親身體驗,1角和2角之間的關系,這是學生的直接經驗,符合他們的思維特點,原來數學這么有趣,一點也不難啊!學生激情四溢,學得也非常輕松。

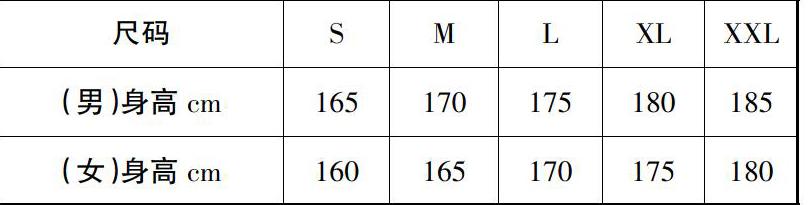

在“認識與選擇衣服的尺寸”一課中,浙教版教材出示一張尺碼表:

例題是根據身高選擇衣服的尺碼。

筆者設計了一個“選校服咯!”的教案,在排成一橫排的桌面上依次擺放著從小到大的校服,按照商品衣服的標簽,寫上尺碼、身高等信息。(一般來說,現在衣服標簽上都能找到身高這個信息。)

“來,我們排排隊,從矮到高排好,老師先給你們量身高。”

學生記著自己的身高,去校服那里找最接近的數字。

“找到與自己身高最接近的衣服了嗎?”

“來,穿穿看,去鏡子那里照照看,自己看下大小合適嗎?”

感覺不合適的話,再調整衣服的大小。

智障學生以后到社會上生活,必須會選適合自己的衣服,教學時,就應該還原現實社會的真實情況,準確、清楚地引導他們實踐,這樣對智障學生來說,接受起來容易,興趣也高,而且是有用的數學,可以直接提高他們以后的社會生活能力。

(二)文學藝術與數學教育相結合

在智障生的數學課堂上,運用文學、藝術等形式向學生進行數學教育,是一種十分生動而有效的手段。各種以數、形等知識為內容的兒歌、歌曲等,把數學和文學、藝術巧妙地結合在一起,將抽象而單調的數形知識轉變成有韻律、有節奏的藝術形式,使輕度智障生在歡快、活潑的氣氛中學習和鞏固數學知識,也能使重度智障生愿意開口朗誦,口語得到鍛煉。

例如,數數兒歌“打老虎”:“1、2、3、4、5,上山打老虎;老虎打不倒,碰到小松鼠。松鼠有幾只?讓我數一數;數來又數去,1、2、3、4、5。”智障生念唱這首兒歌時,可以同時數手指,可以借助手指慢慢抽象出數的概念,記憶數的順序。

又如,“7個阿姨來摘果”這首兒歌,“1、2、3、4、5、6、7,7、6、5、4、3、2、1;7個阿姨來摘果,7個花籃手中提,7個果子放籃里。”朗朗上口,易于記憶,使智障生不再對數學有畏難情緒,并且能夠喜歡上數數。

除了兒歌這種形式之外,教師還可以編一些律動,配合著音樂,跳跳數字操,唱唱數字歌。在唱唱跳跳這種學生喜歡的形式中,不僅感知了數字字形,還增強了符號與讀音的對應。

(三)進行語言轉換

智障生的數學語言障礙會引起學生數學認知水平和學生的數學思維水平的滯后,所以,教學中經常要用學生能聽懂的語言來描述數學概念,把數學語言轉化成生活語言。學生首先要聽得懂,才能對數學產生興趣。

案例:教師在引導智障學生理解題目意思時,更需要耐心,要用他們聽得懂的生活語言,而不要強求他們會聽會說規范的、嚴謹的、簡練的數學語言。

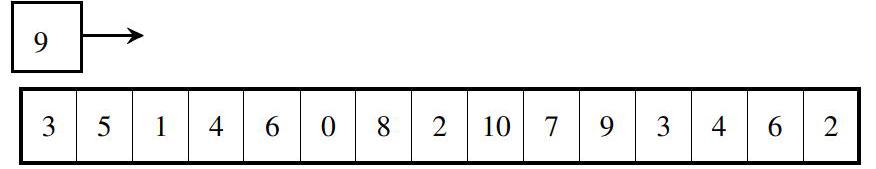

師指導:9先加上3等于幾?再把9一格一格地移過來,9加上5等于幾?9加上1等于幾?

學生邊回答、老師邊動畫演示:“把9移到5的上面,加起來等于14”……

又如指導學生做“12-3”這道數學題目:教師出示多媒體課件上的笑臉,一共有12個笑臉,有3張笑臉不肯笑了,要劃掉,還有幾張笑臉啊?這就要用減法。

在把數學語言轉化成生活語言時,加入適當的肢體語言是必不可少的。像上文的9加幾的練習題目,教師的手也必須隨著語言一格一格地向左移動。劃掉笑臉,教師的手也必須做出劃掉的動作。這樣加入肢體語言,會更形象地讓智障生明白教師的意思,師生之間的溝通會形成一種良性循環,溝通順利了,教師才能吸引學生的注意力,點燃學生的熱情。

二、分層教學,提高興趣

同一年級的智障生之間存在著很大差異,學習能力也有不同的層次,綜合考慮每位學生原有的水平、學習能力、學習態度等,筆者將學生分為A(輕度智力落后兒童)、B(中輕度智力落后兒童)、C(重度智力落后兒童)三個層次。

(一)教學分層,同伴幫教

鼓勵A層學生當“小老師”,不僅B、C層學生會饒有興趣地學,A層學生也會興趣高昂地教。

案例:減法是加法的逆運算,很多智障生年齡很大了,也不會20以內的退位減法。

在上“十幾減9”時,讓B層和C層學生先做20以內的進位加法,把A層學生叫到講臺周圍,用20個小圓片教他們如何“想加算減。”

師:“你會教另外的小朋友嗎?教會了,老師獎你小紅花。”A層學生歡喜雀躍。師問B層、C層學生:“加法算好了嗎?給小老師檢查,并且教你們減法,好嗎?學會了,老師也獎你小紅花。”B層、C層學生激動萬分。分給A層學生每人20個小圓片,讓他們以一幫一。小老師會教得有板有眼:“這邊放9個小圓片,那邊放2個小圓片。”“現在一共有幾個?”“請你拿掉9個”“從11個里面拿掉了9個,還剩幾個?”……特別是B層學生學得真是津津有味,比老師教的時候精力投入得更多了,很聽話地擺小圓片,拿小圓片,并且回答小老師的問題。

(二)目標分層,培養自信

針對學生層次的差異性,我們不能去統一要求,因為統一要求只會讓智障生之間的學習差距越拉越大,B層和C層學生則會越來越落后,嚴重的甚至會失去學習興趣,完全喪失自信心,產生更為嚴重的層次分化現象。依據新課程“關注每一個學生發展”的新理念和教材內容,制定認識性、能力性和教育性分類目標。在教學中,從數量上、質量上對練習、作業等方面進行分層,從而促進每一層次的智障生都能完成相應的學習任務,達成相應的目標。

在數量上、難度要求上,把握學生層次,達到人人要完成的效果。A層、B層和C層的學生在理解問題、解決問題的速度上是有很大的差異,學習能力和水平是有高低的,所以我們采用數學容量上分層的方法,學習難度要求上有所區分的方法,讓每一層次的學生都能及時完成,都能嘗到成功的喜悅。像上文提到的“十幾減9”的教學時,C層學生到最后都不能明白其算理,但是能高興地跟小老師鸚鵡學舌,就不會隨便跑出位置,也體驗到了學校生活的有趣。同時也要讓A層次的學生在完成基本量后爭取上升的空間。

例如,教授“20以內的加法練習”。(A層完成全部,B層完成4題以上,C組能抄好算式和答案。)

9+3 8+2 9+4 8+3

9+1 3+9 2+9 4+8

8+3 3+8 7+7 5+7

9+2 5+9 4+8 4+9

像這組題目,B層學生不管從橫的開始做,還是從豎的開始做,前面的四題都是最簡單的大數加小數,盡量讓他們能完成任務,心情能喜悅、自信能培養、能把注意力集中到完成所有題目。A層學生在完成所有的題目計算后,教師可以拿來普通小學20以內的加法題目,努力縮短與普通學生的差距。

又如,教授“人民幣的認識及簡單的計算”時,把課堂設成超市,進行模擬購物,并對各層次的學生提出不同的要求,訓練學生的實際生活能力。A類學生同時購買兩件物品需要找零。如,用2元錢買一支1元的火腿腸和一塊5角的橡皮,應找回多少錢?B類學士購買一件物品要找零。如,用1元錢買一塊5角的橡皮,應找回多少錢?C類學生購買一件物品不需要找零。如,用5角錢買一塊5角的橡皮。這樣把學習目標、學習要求按學生的不同層次而分層,符合智障生的實際情況,注重發揮智障學生的潛能,讓每一層次的學生能逐步遞進,培養了學生的自信心和努力向上的精神。每一個學生對數學的興趣都會日益增進。

(三)評價分層,體驗成功

創設讓智障生體驗成功的機會,是激發他們學習動力的必要途徑,能讓他們提高學習的積極性,增強自信心。不同層次的學生,就應該用不同的評價。

課堂教學中對老師提出來的數學問題,可以讓A層先說,B層、C層模仿,模仿對了,老師一定要用鼓勵性的語言和具體的評價來表揚他,“你能算9+2了,真能干!”“你會買橡皮了,進步真大!”等。

在特殊學校中,很多教師發現,用橘子、棒棒糖等食品作為獎品來獎勵上課認真聽講、遵守紀律的學生,效果非常明顯,課堂紀律也會明顯好轉,所以很多老師的抽屜里都會有一些小食品,作為獎品來獎勵學生。

但時間一長,弊端就出來了,特別是A層學生,會對獎勵的物質吹毛求疵,也會越來越覺得沒勁。所以對A層學生應該逐步從物質獎勵轉化到精神獎勵,使他們養成用較高層次的精神刺激來提高學習興趣的心理。比如,“這堂課你的表現真棒,可以到老師這里來借一本書看看。”對B類學生應該把物質獎勵與精神獎勵相結合,“你今天舉手發言很積極,老師獎你一個五角星印章。”C類學生,則要純物質獎勵了,“你把這些字抄寫好了,才有牛奶喝哦!”

這樣能使不同層次的學生感受到教師對自己的關愛和期望,增進師生間的情感交流,提高數學的學習興趣。

三、家庭參與,提高興趣

現今的社會中,家庭的教育功能在不斷增強,智障兒童家庭的教育功能作為學校教育和社會教育的輔助和補充而存在著。所以,讓家庭參與到提高學生數學學習興趣這一件事情中來,能夠事半功倍。

(一)籠絡家長,成為助手

智障兒童需要家長花費比普通孩子更多的時間、精力、耐性和金錢去照顧,家長要有相當多的付出,但回饋可能十分有限。然而,社會大眾對智障兒童的歧視和消極的態度是較為普遍的。由此不難理解,很多家長都會覺得自卑而不愿意與教師有所接觸,于是,在學校里學的數學本領往往到家里得不到鞏固和應用。作為教師,應該努力與家長保持良好的溝通,讓他們覺得老師不會看不起他們和他們的孩子,應該共同攜手給孩子創造愉悅的生活環境。在這個基礎上,讓孩子們在數學學業上有自己的進步。

可以利用每天上學、放學時的面談、微信聊天等方式,傾聽家長的想法,從他們的角度去理解家庭的處境,為孩子謀利。

“××媽媽,這段時間我們在學“認識5元以內的人民幣”,你孩子已經認識一元硬幣了呢!雙休日,可以帶他去坐坐公交車,他肯定能認出一元硬幣,到時候麻煩您教他一下如何投幣哦!也可以讓他嘗試用一元硬幣坐搖搖車,去便利店里買一元的東西哦!”用尊重、親切的語氣,滲入家長的生活環境中,提供孩子學業的優秀成績,不知不覺就拉近了與家長的心理距離。有了情感基礎,教師再讓家長配合管理學生的回家作業,就會有出色的效果,學生感覺自己懂了,興趣也就來了。

(二)物質幫助,堅強后盾

智障兒童的思維基本上出于直觀形象階段,離不開學具等教學手段。在學校有蒙氏學具、計算器等幫助學生,到了家里,往往會因為沒有這些學習用具,讓學生對數學題目一籌莫展,興趣的提高就無從談起。

用于計算必不可少的桌型計算器,認識數字所必用的蒙氏數棒、磨砂紙等。家境條件較好的學生,教師可以建議自行購買,條件較差的家庭教師可以把學校的學具借給他們,寫好一份協議就可以了。

這樣課堂學習和家庭學習就不會斷鏈條,家庭學習成為真正課堂學習的延伸,由于兩者的一致性,學生會有一種熟悉感,數學學習的興趣無意中也會提高很多。

培養學生的學習興趣是有效提高學習效果的重要保障,而養成對所學科目良好的學習興趣本身也是培智教育的重要內容和目標之一。智障生數學學習興趣的提高,更是需要教師的“奇思妙想”,讓他們在快樂中有所學,達成“不同的人在數學上得到不同的發展”這一目標。

參考文獻:

[1]蔣凱.智力落后兒童教育學[M].人民教育出版社,2000-08-01.

[2]諸惠若.智力落后兒童心理學[M].人民教育出版社,2000-08-01.

[3]丑榮之.怎樣培養教育弱智兒童[M].華夏出版社,1990.

[4]江琴娣.特殊兒童家庭教育[M].1版.華東師范大學出版社,2015-10.