福泉市地方戲的傳承途徑與方法

【摘要】福泉地方戲是中國儺文化中最有代表性的文化,歷史悠久。為了發揚這種文化,應當更好地傳承和發展。本文以黃土哨陽戲與天生橋燈夾戲為研究對象,介紹福泉市地方戲的傳承途徑與方法。

【關鍵詞】地方戲;黃土哨陽戲;天生橋燈夾戲

【中圖分類號】J825 【文獻標識碼】A

一、起源

福泉黃土哨陽戲和天生橋燈夾戲主要在福泉市龍昌鎮長沖村黃土哨、麻界、天生橋傳承。

(一)黃土哨陽戲的起源

明洪武年間,皇帝朱元璋為了鞏固他對貴州屯軍的統治,于是調軍遠征云南,軍隊屯軍貴州,其中有不少的軍人家屬。他們因長期在外,對故土、親人思念之情日益增加。于是便用沿用家鄉的各種祭祀習俗,以寄托對家鄉與親人的思念。黃土哨陽戲以它最具原始文化的形態在這種情況下得以保存下來。它算是我國戲劇表演的雛形,一直被喻為中國戲劇的“活化石”。它對我國民族文化的傳承、戲劇演變、民族遷徙以及工藝造型等方面的研究,產生著不可小覷的影響。

(二)燈夾戲起源

福泉燈夾戲來源已久,燈夾戲,意思是先出燈后出戲,即花燈表演中夾有戲曲,有故事,有情節,從而比單一的花燈內容更為豐富,更具有內涵。其內容有祈福的,有娛樂的,有老化鄉民的……根據魏民學老人介紹,天生橋燈夾戲已有100多年歷史。當時,有一個外鄉人來到此地,在祈福的時候將此戲傳授給當地人,后來,燈夾戲便成為天生橋老百姓祈福的一種形式。此戲上戲時,演員們開臉(即畫上臉譜),穿上戲服(天生橋燈夾戲的戲服最早的保留完事的有近兩百年了),手持道具(有槍、刀、锏、斧、錘等),在二胡等樂器的伴奏下,既說又唱進行表演,最為著名的劇目是家喻戶曉的《貍貓換太子》。天生橋燈夾戲勾畫臉譜的特殊化妝方法最具特色,用各色顏料勾畫的臉譜生動,眼睛炯炯有神,能夠更加有力地表現戲中人物性格與個性特點,比起其他沒有臉譜勾畫的花燈劇更具觀賞性和藝術性。

二、發展現狀

(一)陽戲現狀

福泉市龍昌黃土哨村民組是福泉陽戲傳承地。根據鄧啟宇老人介紹:陽戲的前身叫“元皇寶壇”,共有18壇,現今僅剩一壇,即今天的黃土哨陽戲。陽戲的劇目比較豐富,很多都是人們熟知的,如《桃園結義》《霸王別姬》等,有不少已經失傳或面臨失傳。福泉市文化部門已搜集、整理唱腔一批陽戲劇本,但因人力、物力等原因,還有不少劇目等待搶救。

陽戲特別醒目的標志是面具,一堂為36面,現在只留存17面,其制作十分精美,最早的也有600多年歷史,文物價值很高。福泉陽戲傳承班子現僅10名藝人,全部是50歲以上老藝人,年齡最大的鄧啟宇老人今年已以八十有四。傳承人集體老齡化,后繼無人的狀況日趨嚴峻。

(二)燈夾戲現狀

現在,福泉龍昌燈夾戲班共11人,大都為長沖村天生橋組的成年男人(其中有兩名女性),他們都是土生地長的農民,農忙時務農,閑時或需要演出時集中。而戲班的使用資金全是演員們自己出資,義務演出的時候多,也有出錢請他們演出的,演出費多少不論。原來留存的老戲臺在第四代掌壇師魏明學家旁,已年久失修,破舊不堪,由于安全不能保障,故已多年沒有使用,每次演出只能在農家小院里進行。2015年,由市文化部門和龍昌鎮政府出面重新修建了文化廣場,在廣場修建了新的戲臺。但是,演出辦公室里的桌子等用具均是熱心村民捐獻。

三、傳承中存在問題

(一)跟不上時代發展的傳承狀態

隨著社會的發展,手機、電視、網絡的影響,外出讀書、務工的人越來越多,安安分分在家里干活的人越來越少,年輕人對陽戲的關注度也越來越少,參與度也越來越低,導致福泉的地方戲的傳承呈微弱趨勢,在年輕一代人當中知曉率越來越低。黃土哨陽戲曾經一連好幾年度都不再有表演活動,后在當地政府的扶持下修建了文化舞臺,每年的表演活動又再度開始。而天生橋燈夾戲,2000年后在文化部門的幫助下逐漸得以恢復,2015年“第一屆燈夾戲藝術節”后,慢慢出現在大眾視野之中。

(二)認識的局限性與斷層嚴重

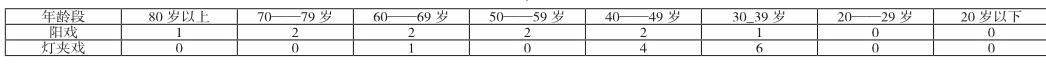

福泉陽戲作為首批省級非物質文化遺產,其文化底蘊是顯而易見的,但它的傳承愈顯艱難。黃土哨陽的傳承人到目前為止有10人,他們都是從自己的先祖處傳承下來的,也就是說屬于家傳方式,外人不得傳。而天生橋燈夾戲目前11人,其中兩人是女性(這還是在2015年后燈夾戲掌舵人魏民學力排眾議培養的)。這兩撥傳承人的文化素養不一,傳承良莠不齊,想要好好將戲曲文化傳承下去是很不容易的。同時,這些民間藝人的年齡都偏大,斷層嚴重。下面是黃土哨陽戲與天生橋燈夾戲傳承人年齡情況。

(三)傳承機會太少,途徑單一

黃土哨“陽戲”屬于純民間活動,很有點自娛自樂的感覺,因此一般不出村寨公演,每年也只在本山寨演出幾次,秋收后的演出要看當年的收成如何,年景好自然唱戲的興趣就高,在每年的春節期間,“陽戲”在本地持續十天半月,其他就不再有表演活動。這讓有心關注或想學習的人沒有多少機會學習。正月表演要看日子,要選吉日;五月十三,關云長單刀赴會;六月二十四,二朗神生日,抬菩薩游街。

燈夾戲就是花燈表演,一般從除夕到十五,歷時半個月,以示虔誠。其他時間一般不演出,但近年文化部門越來越重視地方戲的發展,在一些民間節日組織他們進行演出,如正月十五、三月三、六月六。

四、傳承的途徑和方法

(一)保護現有文化氛圍

縱觀全國,陽戲分布湖南、貴州、重慶、四川等省,福泉陽戲作為這個西南地區這條線上一個點,應該保護自然生態環境和人文生態環境。一要通過立法保護,加大宣傳,增強民眾 的保護意識和行為;二是政府部積極營造一個活躍民間文化的氛 圍,為民眾提供節日活動展演的物質條件;三是加強學術交流 ,提升陽戲文化品位。(1金德谷《文化生態背景下的福泉陽戲傳承與發展摞新》)

(二)加大宣傳力度和投入

福泉地方戲曲要蓬勃發展,離不開政府的扶持和引導。在電視臺、廣播電視臺等新聞媒體設立戲曲藝術專門頻道,在報紙等媒體設立陽戲、花燈戲曲藝術專欄,加大對戲曲藝術活動、精品劇目、優秀人才等方面的宣傳力度,營造弘揚民族文化、保護和發展福泉戲曲藝術的良好氛圍。在此基礎上,地方政府要設立地方戲曲專項發展資金,加大地方戲曲人力、物力投入力度,在戲曲生產創作、人才培養、對外宣稱、理論研究等方面安排專項資金,給予地方戲曲藝術活動如“送戲下鄉”活動、各類戲曲演出活動等以更多的公益補貼。(2葉曉玲《當前地方戲曲的傳承與發展問題探討》)為了將這個地方文化瑰寶傳承與弘揚下去,福泉市政府于2004年7月成立了福泉市第一家陽戲協會,2008年12月,在貴州民族學院、貴州國際文化交流中心的支持下,“中國·貴州·福泉陽戲研究研討會”在福泉首次召開,社會各界一千多人參加了此次研討會。2016年開始,福泉市人民政府每年12月都會舉辦“福泉市地方戲培訓班”,其中福泉陽戲就是一個培訓的重點。

(三)加大傳承力度,擴大影響范圍

地方政府應努力健全戲曲藝術保護傳承工作體系、戲曲人才培養體系、戲曲創新發展政策支持體系,進一步完善戲曲藝術表演團體的體制機制,加強對戲曲創作的規劃引導,提升戲曲藝術服務群眾的綜合能力和水平,培育有利于戲曲活起來、傳下去、出精品、出名家的良好環境,形成全社會關心支持戲曲發展的良好局面。同時,推進戲曲精品創作、精心組織戲曲進校園進鄉村。從匯集曲目中,精選一部分作為今年戲曲進校園、進鄉村劇目。建設鄉村小戲臺,讓戲曲走進校園、鄉村更加常態化。創新戲曲傳播推廣方式,可以舉辦“戲曲文化體驗大課堂”等活動,讓更多的人參與進來,感受地方戲曲的妙處。同時,加強地方戲曲人才隊伍建設。舉辦戲劇劇本征文,從征集到的劇本中評選出一批優秀劇本,發掘優秀年輕劇作家。還可以舉辦青年演員比賽,也可以舉辦研修班,以培養戲曲人才。

(四)打造文化品牌

在龍昌黃土哨、天生橋一帶創建“福泉戲曲之鄉”,可推動地方戲曲文化藝術的繁榮和發展,讓戲曲文化在福泉本地得到傳承、普及和發展,打造福泉“戲曲之鄉”文化名片。

(五)多渠道培養傳承人才

利用戲曲進鄉村、進校園的契機,積極發現人才、培養人才。特別是戲曲進校園,充分利用校園特點,在校園中開設戲曲班,定期開設戲曲課,在學校中尋找并培養傳承人。這不僅豐富了校園文化,更重要的是使這些瀕危的地方戲曲人才匱乏問題得到解決。

參考文獻:

[1]金德谷.文化生態背景下的福泉陽戲傳承與發展摞新[J].貴州民族學報,2012(1).

[2]葉曉玲.當前地方戲曲的傳承與發展問題探討[J].文化研究,2016(4).

作者簡介:王繼萍,女,漢族,高級教師,校黨支副部書記,曾發表論文《音樂在語文教學中的妙用》《中學語文教學中傳統文化對學生的影響》等,教學設計,《成長的煩惱》《戲曲大舞臺》曾獲得省教科所論文評選一等獎,教具《臉譜》曾獲得黔南州教具制作一等獎。主要從事經典國學閱讀對學生影響及民間文化方面研究。