論中國傳統圖案藝術的三大形式特征

【摘要】中國傳統圖案資源極為豐富,這些圖案藝術凝聚了我國人民幾千年的智慧、審美情趣、藝術價值觀和文化精神,是一份珍貴的人類文化遺產。研究中國傳統圖案特有的形式美學對于如何設計有中國特色的裝飾紋樣或藝術形式具有積極的指導作用。本文從視覺秩序、材質技藝及氣勢三個方面,就中國傳統圖案藝術典型的形式特征進行了論述。

【關鍵詞】傳統圖案;紋樣;秩序;氣勢;藝術

【中圖分類號】J522 【文獻標識碼】A

中國傳統圖案資源極為豐富,這些圖案藝術精華凝聚了我國人民幾千年的智慧、審美情趣、藝術價值觀和文化精神,是一份珍貴的人類文化遺產。

中國傳統圖案的內容豐富多彩,有神話傳說、民間典故、自然景象、動物、人物等題材,通過比擬、借喻、象征、諧音、寓意等手法表達人們的生活狀況和對于平安、和諧、幸福生活的向往。中國的傳統圖案以深厚的傳統文化為土壤,是勞動人民在幾千年的生產勞動中伴隨著不斷發展的審美理念、設計思想及不斷提高的生產力而發展起來的,因而中華民族博大精深的文化和不斷提高的生產力是傳統圖案賴以生存和發展的基礎。

這些圖案隨著時間的推移,歷史的發展,不斷沉淀、延伸、衍變,從而形成中國特有的設計藝術體系,也形成了特有的形式美學。以下從三個方面論述中國傳統圖案藝術的形式特征。

一、體現視覺秩序美感

中國傳統圖案以其形式及構成建立了一定的視覺秩序美感,這是圖案區別于一般繪畫、雕塑的造型原則和最基本的造型特點。盡管在某一發展階段中,圖案也帶有一定的繪畫性,但從根本上來說,圖案需要對物象的形進行平面化、單純化,旨在建立一種令人悅目的視覺樣式,也就是視覺的形式秩序。只有這種經過整理、歸納而建立起來的視覺秩序感,才具有超越原來物象本身的藝術價值,才能滿足觀者的需要。

英國學者頁布里希這樣分析了視覺秩序使人心理悅目的心理依據:“我們的知覺偏愛簡單結構、直線、圖形以及其他的簡單秩序。我們在混亂的外部世界里往往易于看清的是這類有規則的形狀,而不是雜亂的形狀。”[1]從某種意義上說,這也是人們所以要創造視覺秩序的動因,甚至是圖案的本質。說到底,圖案的造型在于尋找并建立某種視覺秩序美感。

在我國裝飾藝術開始萌芽的新石器時期,彩陶紋樣的造型就體現了圖案藝術的這種精神。那時的彩陶有豐富多彩的幾何紋,也有水紋、魚紋、鳥紋、人形紋等(見圖1)。

這些紋樣都進行了高度的藝術提煉和概括,摒棄了細枝末節的形,突出物象的形象特征,從而體現視覺秩序感。表號化、抽象化是其圖案造型的主要特征。如將圖騰表號化成兒何形的圖案形式;將自然物簡化成樣式化形象或幾何形。彩陶紋樣還體現了對稱、節奏等形式美感的應用。這些形式美感和勞動是有內在聯系的。對稱是力量均衡的體現;節奏是規律的變化,與勞動節奏感緊密相連。這種形式美感的表現與表號化、抽象化的手法為后世圖案藝術的發展提供了方向,是人類珍貴的文化遺產。

我國傳統圖案的視覺秩序美感主要包括三個方面:單體的圖形構成秩序感;由上述單體構成整體,從而形成秩序感;圖案和物質載體結合成一定的秩序感。

二、發掘材質美、體現技藝美

中國傳統圖案是發掘材質美、體現技藝美的造型藝術,它具有依附性,不獨立存在,只有通過一定的物質載體(材質)和技藝才能得到實現。

各種不同的材質都有自身的質地、肌理、色澤等外形特征、內在性能,因而與之結合的圖案,在構成方式、趣味和風格上必須相配套,才能和諧、完美。如:織物的散點式圖案不適合于磚刻、銅鐵;漆器上的描金堆雕紋刻不能用剪紙來表現;巖石上粗獷的雕刻圖案和殘缺的美感則與五彩瓷上色彩變化入微、光澤誘人的圖案風格迥異。材料本身的光與澀、明與暗、粗與細,既可能是一種缺憾,也可能在一定的設計和制作中轉變成美的要素。問題在于如何能充分地以特定圖案發掘與顯示材質美。如明式家具之所以不涂漆彩,宜興紫砂之所以不掛色釉,都是為了充分顯示其材質之美。

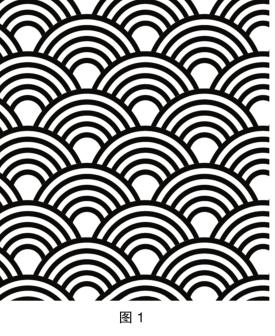

與材質美不可分的是技藝美。要避開材質性能之短而揚其所長,需要巧妙地設計和精湛的技藝。如絲織品上的織繡圖案離不開能工巧匠們高超的技藝和卓越的設計;璞玉如果沒有精心雕琢也就無法盡展其美好。不同的技藝還可以使相近或相同的材質因不同的制作手法而產生不盡相同的圖案。所以,圖案在這個時候又可以作為某一技藝美的完美體現。例如絲織物刺繡的針法很多,齊針、搶針、套針、扎針、鋪針、接針、施針、繞針、亂針等,各有不同的效果(見圖2)。

染織中,臘染、扎染、印染等不同工藝會造成不同的圖案效果。至于瓷器,例子更多。青瓷、白瓷以及種種不同的釉色,其造型、圖案和釉色各有秋。

總之,材質美與技藝美密切相關,圖案的運用使它們的美得到完美體現。

三、具有獨特的“氣勢”

中國傳統圖案具有不同于其他國度的“氣勢”,這里的“氣勢”是指圖案所蘊含的整體氣韻和態勢。這種整體氣韻和態勢可視為中國傳統圖案特有的、最重要的特征,是形式美和意境美的統一,是中國藝術審美中較高層次的體現。

許多優秀的傳統圖案不僅僅體現在形的直觀美感上,而且通過形顯示出一種具有相輔相成的動感和韻律的態勢;除了這種態勢外還傳遞出含而不露、衍生于畫外的意境。如同蘇東坡的詩“靜故了群動,空故納萬境”所表達的那樣。它與中國書畫的審美規范是一脈相承的,咫尺畫幅便可成就無限天涯,寥寥數筆涵納自然萬物,甚至于一筆不著(空白)即成空靈空間。傳統圖案中的動物、云氣、樹木花草等都可以透出一種向著無限時空伸展運動的傾向,有時還包含著某種象征性、哲理性。

中國傳統圖案這種“氣勢”的特點在與西方圖案比較時更加明顯。歐洲傳統的圖案以建筑裝飾為主,如柱式圖案、拱門圖案、家具圖案、金屬飾品圖案、餐具圖案等。它們通常具有比較嚴格的對稱性或其他均衡特點,呈現為規整嚴謹之美。在希臘瓶畫和服飾圖案中,有大量人物形象和動物形象出現,都是相當寫實的。這種兩極傾向的圖案雖然都具有很強的裝飾性,但都過分注重于形式的規矩,而缺乏某種表現的或抒情的因素。圖案的整體效果具有比較嚴整的裝飾意味,而較少生氣。中國傳統圖案則是另一種情況。如戰國時期絲織上的對龍對風圖案既生動活潑,有富有寓意轉向;漢唐時期,無論是畫像磚石、漆器,還是織物上的紋飾,都充滿了動感和生氣,即使格律體構圖的銅鏡、漆盒上的紋飾,也不乏現實生活情趣。鳥獸的相對飛動形成相互呼應的氣韻;奔騰跳躍、強勁有力的動物與云氣山岳共處形成活潑優美的情景;唐代壁畫中的飛天(見圖3),佛像背光的火焰紋,那是一種令人激動的韻律和動感,就連石刻上那繁茂的纏枝紋、卷草紋也充滿勃勃生機。

中國傳統圖案中的這種“氣勢”,實質上是創作者注入的一種情感表現的成分。從某種意義上講,它之所以在圖案中占有重要位置,當是在繪畫表現方式尚較拘謹的情況下感情表現的補償。宋代以后,圖案受到書畫的影響,以另一種方式表現了其傳統的氣韻。在中國傳統圖案中,當然也有缺乏氣韻的,如清代某些過于煩瑣匠氣的滿地式絲綢圖案,一些民間藝術中程式化過強,僵化呆板的圖案,但它們只屬于圖案中的末流。[2]

中國的傳統圖案發展至今已有幾千年的歷史,有彩陶圖案、絲織物圖案、青銅器圖案、陶瓷圖案、建筑裝飾圖案及各種雕刻圖案等,這些圖案的載體和表現形式雖各有不同,但每個歷史時期所處的政治經濟文化背景是相同的,都反映了一定時代的民族心理、審美意識、生活習俗等。所以,不同圖案藝術的內容、造型、特征之間是氣脈貫通、相互影響的。

綜上所述,中國傳統圖案藝術具有如下三個重要的形式特征:一是體現了視覺秩序美感;二是發掘材質美、體現技藝美;三是具有獨特的“氣勢”。研究中國傳統圖案特有的形式美學,如何設計具有中國特色的裝飾紋樣或藝術形式具有積極的指導作用。

參考文獻:

[1] E.H.貢布里希.秩序感[M].杭州:浙江攝影出版社,1987:8.[2]田自秉.中國工藝美術史[M].上海:東方出版中心,1996:49.

作者簡介:顧榮斌(1975-),江蘇人,碩士,中級,研究方向:設計藝術。