以生為本,聚焦教學方式的改變

樓淑妍

一、案例背景

2017年冬,我校開展了“以生為本,聚焦教學方式的改變”為主題的教育集團課堂展示周活動,并邀請了兩位學究型校長一起上教學展示課。我校的何校長選中北師大版四年級上冊數學的《數圖形的學問》為上課內容,我有幸參與并學習了何校長這堂課備課思考、試教調整、上課觀摩等過程,收獲頗豐,予以記錄。

二、基本理念

我校一直立足于“學本課堂”的課題研究,目的是為了促進教師轉變教學觀念,樹立正確的教學觀、學生觀。突出學生的學習主體地位,善待差異、激發潛能,使課堂教學保持有效的互動,從而激勵學生自主學習、主動學習意愿,培養并提高學生的創新意識和實踐能力。《數圖形的學問》一課就是以“學本課堂”課題研究為指導,以學生“會學”“樂學”為目標設計的。

三、備課思考

《數圖形的學問》一課是以數線段為例子來學習的,通過理解端點個數與線段總數量之間的關系,來達到用計算的方法來解決數圖形問題的目的。那么,通過前面的研究,學生找到學問后,怎樣進一步的延伸,這又是一個關鍵。

何校長:通過經歷站點增加,線段跟著變化的過程,找出學問,成功建模后,就要用這個模型倒過來解決問題,這就叫演繹。我們該設計怎樣的作業,讓學生經歷演繹的過程呢?

筆者:數單層的三角形組合、平行四邊形組合、長方形組合等的方法跟數線段的方法是一樣的,我們出示有相同個數的這些圖形,讓學生數一數,然后思考:為什么形狀不同,數量卻是一樣的?來幫助他們排除形狀這個因素的干擾,抓住數圖形的核心。

何校長:這組題目放在第一層次練習很合適,那第二層次就要有些變式。比如在單層的三角形組合圖上加條線,讓他們解決,說說解決方法。

筆者:這節課兩層練習好像也可以了?

何校長:奧數中經常有好幾層長方形或梯形組合讓學生數的題目,很多學生不能理解,死記公式,只求答案。這次課上,加點這個內容,讓孩子們利用掌握的學問,通過解構多層梯形為多個單層梯形來突破,這樣就很容易理解啦!

【收獲】大部分學生看到“奧數”,可能就覺得題目新、奇、怪,很難。其實不然,它也有很多和我們平時所學的課堂上的數學相聯系的部分,是課堂內容的深化和提高。我們可以在作業設計時,考慮到部分尖子生的需要,把問題再往外、往深帶一帶,從易到難,培養學生的推理能力和應用意識。

四、課堂回眸

1.學材分析

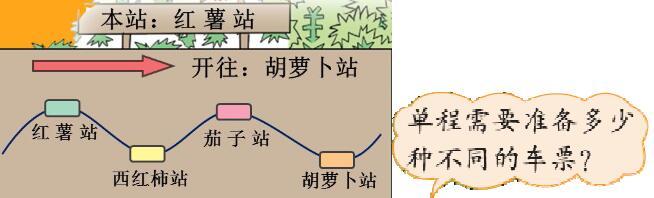

《數圖形的學問》是北師大版小學數學四年級上冊《數學好玩》單元的內容,是簡單的排列組合問題,它不僅是學習統計概率的基礎,在生活中也有著廣泛的應用。書中創設了“鼴鼠鉆洞”和“菜地旅行”兩個有趣的問題情境,由簡單到復雜地引導學生經歷不重復、不遺漏地數圖形的過程。這既有利于發展學生有序思考的習慣,感受問題中隱含的數學規律,也利于學生利用圖形描述和分析問題,體會幾何圖形可以把數學問題變得簡明與形象,發展初步的幾何直觀能力。

2.學習過程

環節一:思。

“學貴有思”,讓學生在思考中開啟《數圖形的學問》的學習與研究。

1.出示主題圖及問題,讓學生明白要學什么?

3.學生根據學案,獨立思考,把解決問題的方法寫在學案上。

【設計意圖】教材中的主題圖是淺顯的、生活化的,但提出的問題是深入的、思維的。所以,光看主題圖來解決這一問題,很多學生會無從下手。何校就對主題圖和問題進行了分解,把生活化的主題圖化曲為直,把站點進行符號化處理,給學生解決問題的抓手:想辦法數——思考數的方法和注意點——把數的過程用算式表示。這樣,何校通過設計學案,幫助和方便學生進行有序、獨立的思考,著眼于一個“思”字。

環節二:學。

在獨立思考的基礎上,進入“互學”、“群學”環節,讓學生們的思維碰撞,左右采獲。

1.小組交流

(1)你是怎么數的?

(2)數的時候要注意什么?

(3)匯總小組內的方法,推選發言人。

2.全班展示

(1)請發言人展示小組內的數的方法。

(2)全班同學對展示的方法進行分析、補充、歸納等。

3.學生嘗試解決新問題

問題:如果在胡蘿卜站后面增加一個土豆站,要準備幾種不同的票?畫出示意圖,寫出算式。

(1)學生獨立完成。

(2)展示學生畫的示意圖,并根據示意圖說說算式中每個數的意思。

(3)追問:如果有7個、8個、10個站,不畫圖,能算出多少種車票嗎?

(4)再提升:可用算數法來解決數圖形的問題。

【設計意圖】新課程標準指出:有效的數學學習活動不能單純地依賴模仿與記憶,動手實踐、自主探索、合作交流是學生學習數學的重要方式。因此,在給足學生“思考”的時間后,還要給足合作交流的時間,讓孩子在交流中互相啟發,取長補短,在小組中解決個體無法解決的問題。教師在這一環節,起到引導學生對比、擇優、歸納、提煉的作用。

環節三:用。

“學以致用”,讓學生在課堂上收獲的知識、經驗、方法得以應用,既能鞏固所學,又能收獲快樂。

4.課堂小結

用談話的形式讓學生說說這節課有什么收獲?是怎么收獲的?引導學生從知識點、學習方法、數學應用等方面進行回顧。

《數圖形的學問》這節課,通過“思——學——用”三個環節的展開,讓學生經歷了“獨立思考——自主探究——合作交流——實踐應用”的學習過程,真正做到了以學生為本,教師在課堂上進行有效的智慧引領,利用學生的課堂生成進行分析、比較、補充、歸納,不僅達成了學習目標,更積累了學習方法和經驗,促進了學生的全面發展。