基于DEA的甘肅省農業資源配置效率研究

劉曉玉,劉學錄

(甘肅農業大學資源與環境學院,甘肅 蘭州 730070)

在推進農業供給側結構性改革和響應“一帶一路”倡議的大背景下,甘肅省農業可持續發展的關鍵在于提高農業資源的利用率和產出率,以實現農業資源的高效配置[1-2]。我們將農業資源配置效率(Allocation efficiency of agricultural resources)[3]的概念定義為不同農業資源要素在一定區域內、不同時間上、各種用途之間的組合分配效率和利用效率。國內外對于農業資源配置效率的研究較多,針對甘肅省的研究主要是從靜態時間點的農業投入—產出效率、單一農業投入要素的利用效率、農業技術效率等方面進行[4-6],需在動態時間段的農業全面投入要素配置效率的研究方向上繼續深入。我們選擇甘肅省近10年內省域和各地州市的農業投入要素和產出要素,進行時間和空間的研究,分別計算出綜合效率、技術效率與規模效率,并基于結果運用數理統計法計算各農業生產要素的投入冗余值,分析導致農業資源配置效率高低的原因,再根據投影來調整以達到相對最優效率,以總結省域和各地州市的農業資源配置效率特征,為促進甘肅農業的現代化發展提供參考。

1 研究區農業生產概況

近年來甘肅農業生產經濟形勢良好,發展水平持續提高[7]。2015年全省糧食總產量達1 171.14萬t,同比增長1.07%;農業機械總動力2 684.95萬kW,增長5.5%;農村用電量54.04億kW·h,增長5.4%;農用化肥施用量97.92萬t,增長0.3%;農村居民人均可支配收入6 936元,增長10.5%;農林牧漁業總產值由2006年的561.4億元增長至 2015年的 1 722.09億元[8]。

2 研究方法

2.1 方法

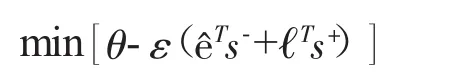

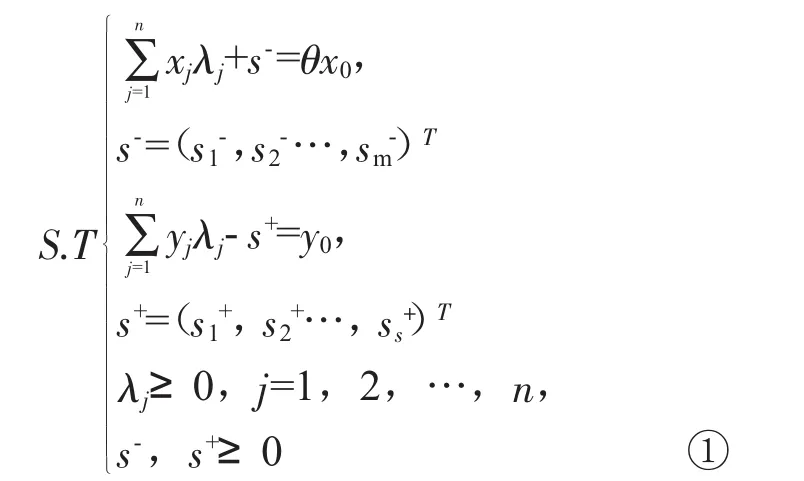

應用數據包絡分析法[9],對甘肅省及其14個地州市10年內的農業資源配置效率進行實證分析。DEA主要通過設有n個決策單元,都有m種投入和 s種產出,xj=(x1j,x2j,…,xmj)T為 DMUj的輸入,yj=(y1j,y2j,…,ysj)T為 DMUj的輸出,S-是與投入相對應的松弛變量組成的向量,S+是與產出相對應的剩余變量組成的向量,=(1,1,…,1)∈RM,eT= (1,1,…,1)∈RS,λj表示第 j個決策單元的權值,來考慮具有非阿基米德無窮小的模型,不作任何限制時,表示固定規模報酬,即CCR模型。附加限制條件時,表變動規模報酬,即BCC模型。運用的結果計算軟件為DEAP。

CCR模型主要用來計算綜合效率[10],一般式為:

BCC模型主要用來計算規模效率和技術效率,一般式為:

2.2 評價指標的選取

投入指標考慮了自然和經濟因素[11],有10項[12],即年平均氣溫(℃)X1、年平均降水量(mm)X2、日照量(h)X3、耕地面積(千hm2)X4、灌溉面積(千hm2)X5、農業化肥使用量(萬t)X6、農林牧漁業從業人員數(萬人)X7、農業機械總動力(萬kW)X8、農業用電量(億kW·h)X9、農業固定資產投資(億元)X10;產出指標考慮了社會、生態和經濟效益,有4項[13]:農林牧漁業總產值(億元)Y1、森林覆蓋率(%)Y2、糧食總產量(萬t)Y3、農村居民家庭恩格爾系數(%)Y4。指標數據主要來源于《甘肅省統計年鑒》及《甘肅國民經濟與社會發展統計公報》。

2.3 評價效率的界定

主要通過綜合效率、技術效率、規模效率來評價決策單元的有效性[14]。通過投入冗余值來評價決策單元各項投入要素的浪費情況,通過投入與生產前沿面的差值率來評價決策單元各項投入要素與最佳生產前沿面的距離。

3 結果與分析

3.1 綜合效率、技術效率和規模效率

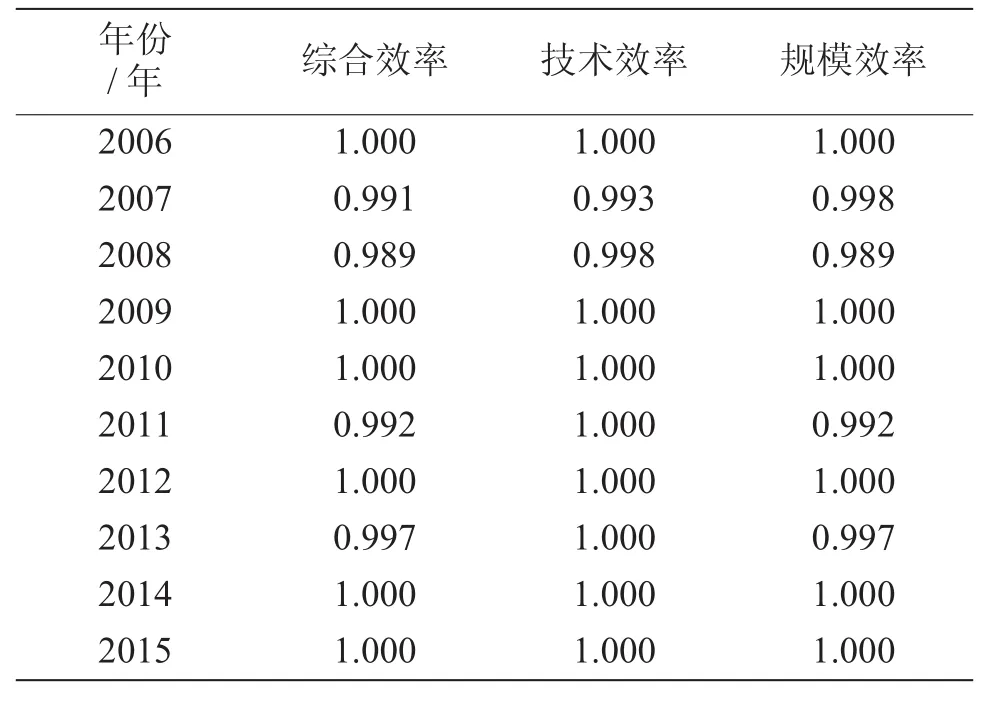

運用DEAP軟件得出2006—2015年甘肅農業資源配置的綜合效率、技術效率和規模效率的測算結果(表1)。將甘肅10年內的農業資源配置效率的綜合效率有效性劃分為相對有效和相對無效2個層次[3]。第1個層次DEA相對有效,綜合效率、技術效率和規模效率均為1,為2006、2009、2010、2012、2014、2015年6個年份,即這些年份甘肅農業生產的投入要素相對合理,不存在投入過量和不足的問題,配置達到了相對最優;第2層次DEA相對無效,綜合效率小于1,技術效率或者規模效率中也存在小于1的情況,有2007、2008、2011、2013年4個年份,這些年份在一定程度上存在農業投入結構不合理的問題。

DEA相對有效的6個年份的技術效率均為1,可知這些年份通過對農業生產技術的高效利用而達到了產出的最優化;DEA相對無效的4個年份中,2007年和2008年的技術效率都小于1,說明這兩年的農業科技在農業生產中的應用未達到有效利用,2011年和2013年的技術效率為1,說明科技的利用率達到了較高水平。

DEA相對有效的6個年份的規模效率均為1,并且規模報酬處于不變的階段,可知這些年份的農業生產規模具有有效性,投入結構已達到最優;非DEA有效的4個年份里,2007年處于規模報酬遞減階段,說明其農業生產總值增加的比例小于各種農業投入要素增加的比例,要提高產出,只能依靠提高農業生產的技術效率,加大農業投入要素是沒有效果的;而2008、2011、2013年的規模報酬屬于遞增階段,說明這3 a農業生產總值增加的比例大于各種農業投入要素增加的比例,農業生產存在集約效應,持續加大農業投入則可獲得規模報酬效應。

表1 2006—2015年甘肅農業資源配置綜合效率

3.2 投入冗余值

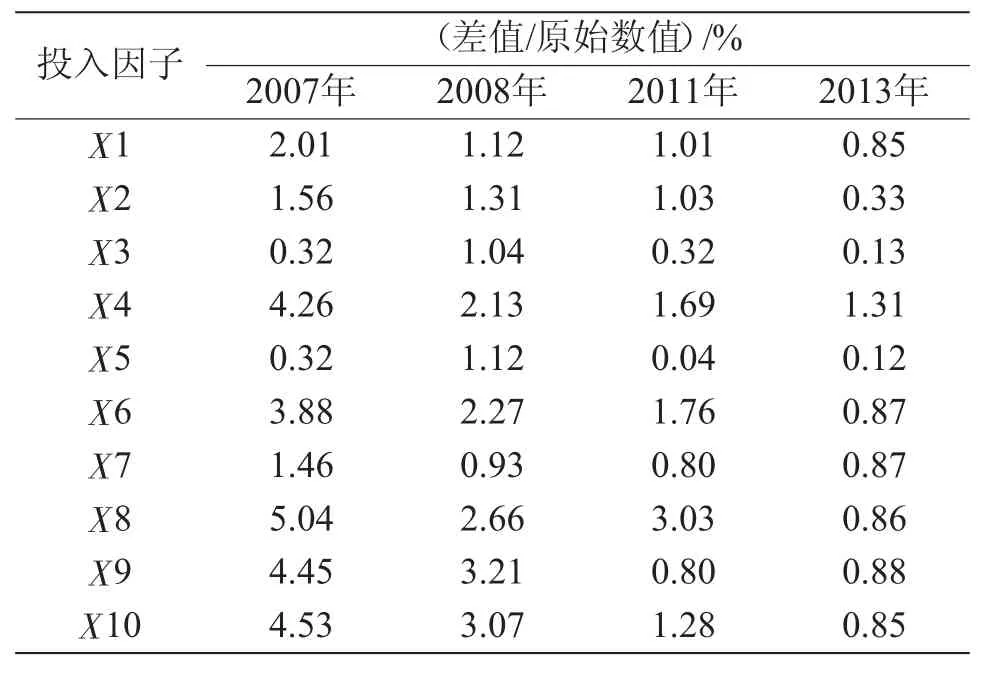

運用DEAP軟件計算出2006—2015年甘肅農業資源配置各投入要素的投入冗余值測算結果(表2)。可以看出,甘肅省2007年、2008年、2011年和2013年的農業投入存在著不同程度的冗余,具體冗余情況由冗余值的大小可以判斷。說明甘肅省農業資源配置仍然受到農業科技利用效率低、農業從業人員嚴重冗余和農業耕地資源利用率低下的制約。同時可看出,冗余值的整體走勢趨向越來越小,說明農業資源的投入逐漸走向科學合理的高效配置。

表2 綜合效率相對無效年份的投入冗余值

表3 投影計算綜合效率相對無效年份的投入與生產前沿面差值率

3.3 綜合效率相對無效年份的投影

運用DEAP軟件和數理法計算出,2006—2015年甘肅農業資源配置綜合效率相對無效的4個年份的投入與生產前沿面差值率(表3)。通過表3可以看出,差值率相對較大的年份為2007年和2011年,差值率相對較高的投入為農業自然資源、農業科技和農業經濟投入。要達到最佳配置還需要進一步加大對這些農業要素投入結構的調整,不能僅追求投入量的加大,更要注重投入質的提升和結構的改善。從動態角度來看,甘肅省農業投入要素的差值率趨勢為降低,說明農業投入結構與農業生產結構都有所合理調整,并達到了較好效果,可繼續加大對配置效率相對較低的投入要素的調整力度。

4 小結與討論

通過運用數據包絡分析法,對甘肅省近10年內的農業資源配置效率進行分析,認為配置效率呈現時間階段性的波動狀態。這是因為甘肅自身條件限制無法快速吻合農業發展的需求,反而會呈現不規則的波動階段來適應。當農業發展到一定規模時,卻又因生態環境惡化和資源不協調等問題一一浮現[15],同時農業資源的配置具有相對滯后效應,從而制約了前進步伐。這需要堅持對農業資金的投入力度,建立多元化投資體系,完善農產品補貼政策,同時還要提高農業抗風險能力,擴大政策性農業保險范圍。配置效率隨時間的推進而逐步提高并趨向穩定。在這10年間,甘肅省的農業發展由粗放式向集約式的轉變邁上了更高的臺階,農業資源的開發利用和投入結構逐漸趨向合理化,未來應大力保護水土資源,堅持推進生態農業建設。配置效率的相對有效性總體較高的年份居多,說明配置效率向著高效、高質、穩定的方向不斷發展。配置效率針對政策的實施具有相對滯后效應。這說明國家一系列扶持政策的實施促進了甘肅農業科技的積極推廣,農業基礎設施條件改善,而這些投入都無法立刻取得回報,對于農業資源的配置效應來說具有滯后性。

同時,配置效率在地區間呈現不平衡發展狀態,各地州市的農業資源配置效率均有所波動且差異較大,地域分布很不均勻。這要求政府積極引導產業規劃,加大對優勢產業的扶持力度,各地州市應突出特色農業生產基地建設。將各地州市在2006—2015年的農業資源配置效率劃分為3類,即配置效率最優類,為酒泉市,處于最優效率和最恰當的生產規模狀態下;配置效率次優類,包括蘭州、嘉峪關、金昌、天水、武威、張掖、平涼、慶陽、隴南、臨夏、甘南等地,短期內對農業投入產出要素稍作調整,將很大可能達到最優效率和規模;配置效率較差類,包括白銀和定西市,其配置效率低主要是由于技術效率、規模效率低引起的。

農業生產投入要素配置中的冗余情況仍然存在,勞動力、科技、耕地和資金要素冗余嚴重,需要加大農村剩余勞動力的轉移,健全勞動力市場,提高科技對農業發展的支撐力度,合理調整農業投入結構和農業產業結構。

甘肅省市域農業資源綜合效率和技術效率兩者的變化具有同步性,反映出甘肅農業經濟增長方式集約化轉變趨勢明顯,同時也表明絕大多數地區農業發展表現出規模收益遞減趨勢。單純農業生產規模的擴大,會降低農業生產綜合效率,應注重農業生產方式向集約型轉變。

參考文獻:

[1]尚明瑞.資源環境約束條件下甘肅農業與農村經濟可持續發展問題研究[J].生態經濟(學術版),2008,15(1) : 200-203.

[2]封志明,李 飛,劉愛民.農業資源高效利用優化模式與技術集成[M].北京:科學出版社,2002.

[3]李建亮.基于DEA新疆農業資源配置效率的實證分析[D].烏魯木齊:新疆大學,2008.

[4]金 梅.基于DEA模型的甘肅農業生產效率研究[J].蘭州大學學報(社會科學版),2013,41(5):94-98.

[5]王秋紅,耿小娟.甘肅省主要農業資源的利用效率分析[J]. 甘肅科技縱橫, 2009, 38( 3): 56-56.

[6]馬彧崧,戴永安.甘肅省農業技術效率區域差異分析[J]. 技術經濟, 2010, 29( 3): 51-53.

[7]何明輝.甘肅發展農業循環經濟探析[D].蘭州:蘭州大學,2013.

[8]賈曉棟.人力資本投入和物質資本投入對農業總產出的實證分析-以甘肅省為例[J].新西部,2011,17( 5): 12-13.

[9]BANKER R, CHARNES A, COOPER W W.Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopmentanalysis[J]. ManagementScience,1984, 21( 30): 1078-1092.

[10]COOPER W W, TONE K.Measures of inefficiency in data envelopment.analysis and stochastic frontier estimation[J].European Journal of Operational Research,1997, 18( 2): 72-78.

[11]梁學慶,張 芳,黃志凌.市場經濟條件下的農業資源配置機制[J]. 農業經濟問題, 2001(10): 24-27.

[12]莫劍芳,葉世漪.基于DEA的資源配置狀況分析[J]. 運籌與管理, 2002, 28( 2): 26-29.

[13]徐 瓊.基于DEA模型的技術效率實證分析-浙江省地區農業效率差異分析[J].寧波大學學報(理工版), 2005, 17( 2): 45-49.

[14]馮俊文.C2R和C2GS2模型的 DEA有效性問題[J].系統工程與電子技術,1994,32(5):32-38.

[15]楊元萍,何國長. 甘肅循環農業產業化發展的SWOT分析與戰略對策研究[J].社科縱橫,2014,13( 1): 67-71.