基于職業能力培養的《機械設計基礎》課程改革探析

李楠舟

(長春職業技術學院,吉林 長春 130000)

《機械設計基礎》課程是長春職業技術學院的機械類專業一門重要的基礎平臺課程,是培養學生機械基本知識、基本技能,分析解決實際問題,理論性與實踐性并重的課程。涉及專業多、應用廣,地位十分重要。然而,與專業課課相比,作為專業基礎課的《機械設計基礎》課程,具有雙重性質,不僅具有較強的理論性、普適性,同時還具有一定的技術性、應用性。因此基于職業能力培養導向,改革高職《機械設計基礎》課程,可有效提高高職生的職業技能水平。

1 依據崗位需求確定課程目標

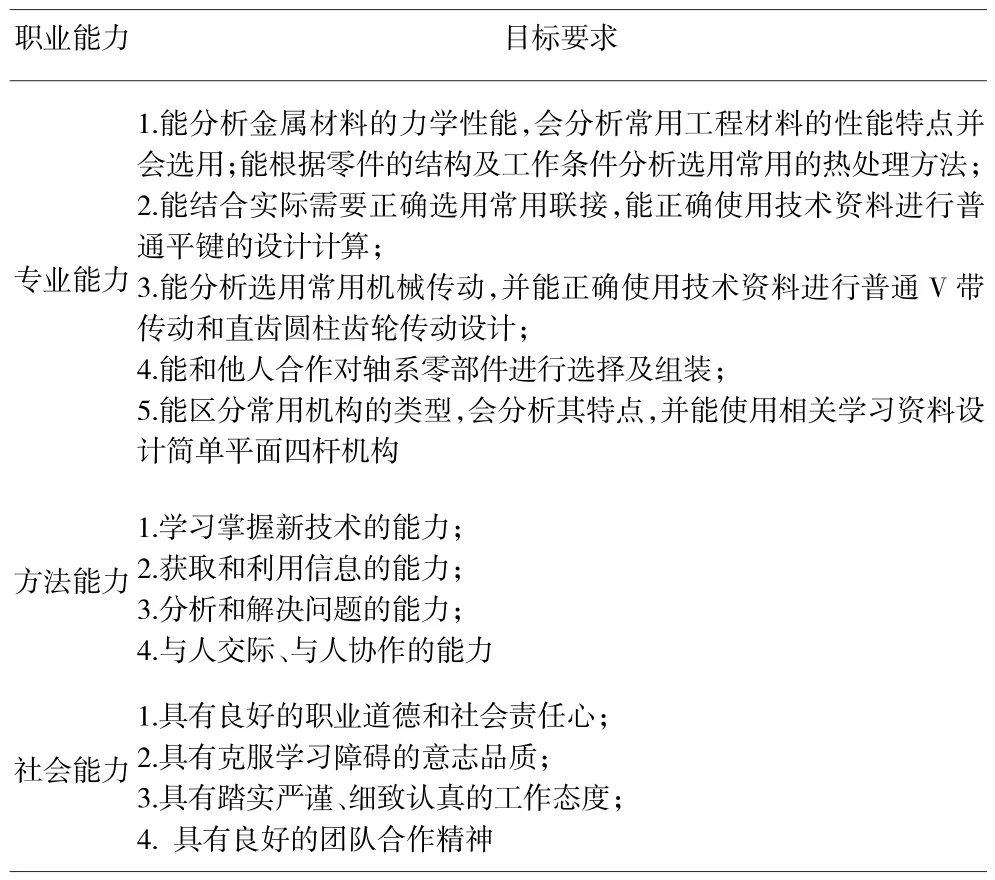

深入調研機械大類崗位工作任務是需要解決機械設備維護保養、技術革新、故障排除、仿制或設計改造,乃至發明創造等過程中一系列的技術問題,同時,面臨現代制造技術的突飛猛進和制造業的飛速發展,畢業生還需具備對工作的適應能力以及可持續發展能力。依據崗位需求確定《機械設計基礎》課程目標是:使學生具有通用零件的識別與選用的能力,設計和選用常用機構、機械傳動裝置和機械零件的能力,初步具有機械設備安裝與維護的能力;具有分析和選用工程材料的能力。同時,通過本課程的學習,也訓練學生的機械識圖與制圖能力,培養學生具有較強的工程意識、創新能力及自主學習能力,如表1所示。

表1 《機械設計基礎》課程教學目標

2 依據職業能力目標建立課程學習項目

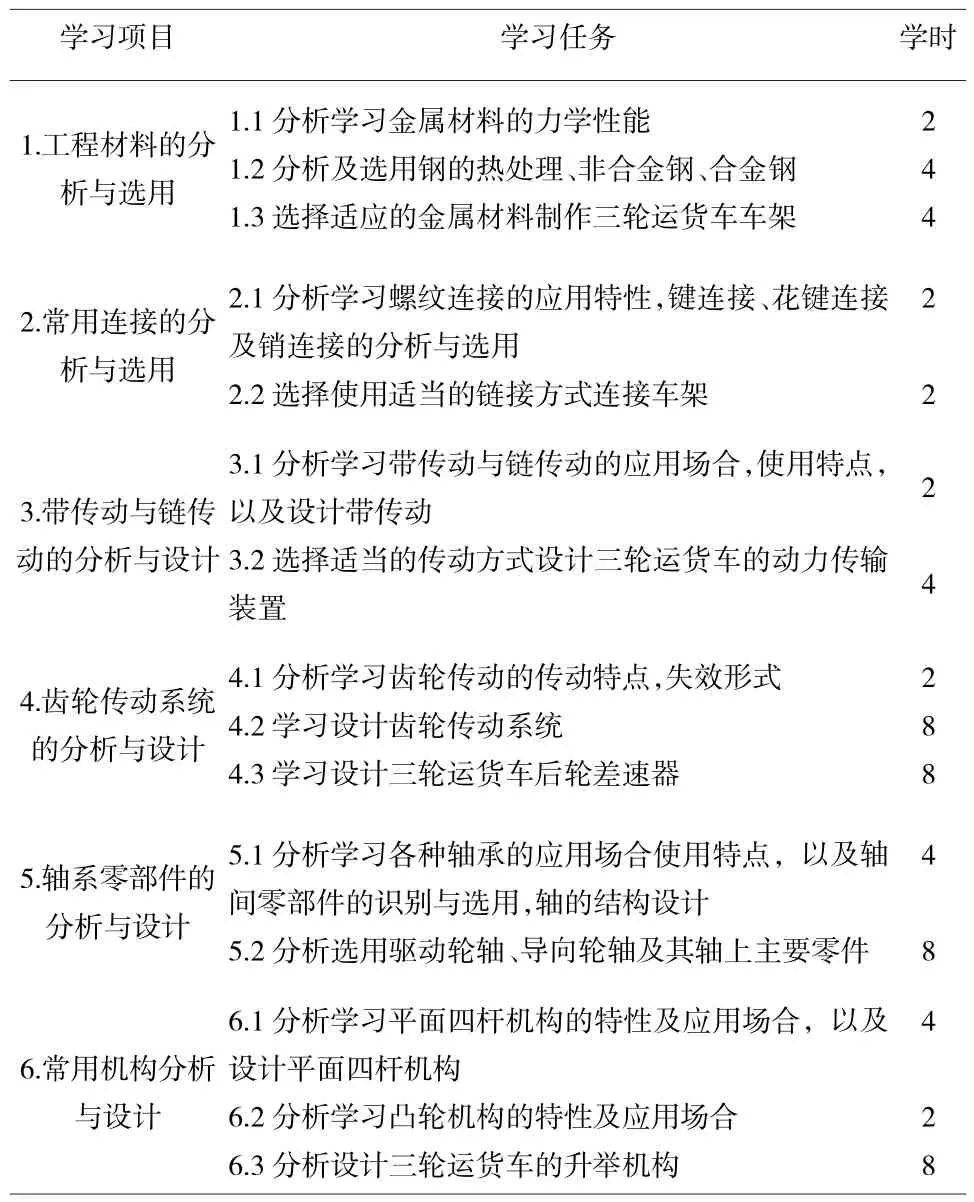

依據上述三種職業能力,圍繞十三項目標要求,充分考慮高職學生的認知規律,打破以知識傳授為主要特征的傳統學科課程模式,有利于學生職業能力的訓練與職業素質的培養,重視創造性思維的養成,進行課程內容體系重構,設計涵蓋課程知識和職業能力目標的典型學習項目,如表2所示。

表2 《機械設計基礎》課程學習項目

3 圍繞學習項目選擇教學方法

圍繞教學項目,以工作過程設計教學項目的實施情境和流程,按照行動導向思維合理安排和組織教學,實現課堂教學中職業能力的滲透,有針對性的采用工學結合、任務驅動、項目導向等教學方法。教學過程融“教、學、做”為一體,采用“三段式”教學模式,以達到理論聯系實際、學以致用、發展職業能力的目的。

僅以90min為一次教學時間為例,首先由學生匯報,時間5~10min。可以利用PPT,也可以利用講稿,當然更推崇脫稿進行。主要圍繞當今機械新領域、機械設計新發現、中國智能智造等方面展開。這部分要充分相信學生,適時合理設計問題,提供相關教學資源(或網絡資源),以避免學生因資料短缺影響學習興趣。其次利用案例教學法、實踐教學法、演示教學法、任務驅動教學法等展開新內容的學習,教學中明確學習性工作任務,引導學生討論研究完成各種工作任務的措施,實現學生自主學習。這個過程,教師不要急于求成,重在突出“興趣、目標、效果”。最后留出5min,讓學生對本節課學習狀況進行總結,一方面對所學知識進行鞏固,另一方面為下一節課的準備打下鋪墊。

通過“匯報——完成任務——總結”三段式學習,在培養學生知識和技能的同時,注重方法能力、社會能力等職業素養的培養。

4 以工作過程為依據建立綜合考核機制

以工作過程為依據,采用過程性考核和終結性考核相結合的綜合性考核機制,實現評價主體和內容的多元化,既關注學生專業能力,又關注學生社會能力的發展,既加強了對學生知識技能的考核又加強了對學生在課程學習過程的督導,從而激發學生學習的主動性和積極性,促進教學過程的優化。

過程性考核:主要用于考查學生學習過程中對知識的綜合運用和技能的掌握及學生解決問題的能力,主要通過完成具體的學習(工作)項目實施的過程來進行評價。具體從學生在課堂學習和參與項目的態度和出勤率及回答問題等方面進行考核評價。同時,在完成項目過程中所獲得的實踐經驗、學生的語言文字表達和人際交往及合作能力、工作任務或項目完成情況等方面來進行考核評價。

終結性考核:主要用于考核學生對課程知識的理解和掌握,通過期末考試來進行考核評價。

課程總體評價:根據課程的目標與過程性考核評價成績、終結性考核評價的相關程度,按比例4:6計入課程總評成績。

實踐證明,專業基礎課《機械設計基礎》完全能夠基于工作過程設計課程教學,立足工作崗位需求設計課程目標,依托工作任務確定教學情境,采用行動導向實施教學,實現“做中學、學中做”,留給學生自我發展的空間,使高中課堂教學不被十分看重的高職學生,在職教課堂教學上獲得成就感。

參考文獻

[1]姜大源.論高等職業教育課程的系統化設計[J].中國高教研究,2009,(4).

[2]張繼媛.依托地方特色產業構建工作過程導向的課程體系[J].教育與職業,2010,(12).