高校教師語言評價素養的影響因素探討

——基于對八名大學英語教師的深度訪談

陳 彥

(廣西師范大學 外國語學院,廣西 桂林 541004)

一、研究背景

據估計,教師要花費三分之一或二分之一的工作時間做與評價相關的事情[1]。教師具備良好的評價素養對學生的學習動機和自信心提高至關重要。1991年,美國學者Stiggins最早提出“評價素養”的概念,指的是不同利益相關人士在應對各類評價問題時所需要的知識和技能。21世紀初,人們開始關注語言教師的評價素養。Inbar-Lourie首先使用語言評價素養(Language Assessment Literacy,簡稱LAL)這一術語。她指出,語言教師既要具備普通的教育評價素養,還要掌握語言領域的相關理論與知識,因此語言評價素養是一個復雜而獨特的評價能力[2]。近年來,評價素養已成為國際語言測試界的研究熱點之一。我國學者對教師評價素養的興趣也與日俱增,但大部分研究仍處于概念介紹和理論探討階段,實證研究比較缺乏。目前唯一一例針對外語教師語言評價素養的實證研究是徐鷹、韓蘇等人采用自編問卷對249位大學英語教師進行的調查[3]。

二、研究問題

本文通過對來自廣西不同層次高校的八名大學英語教師的深度訪談,從質性數據視角探析我國西部地區大學英語教師語言評價素養的影響因素,以期為提升教師語言評價能力提供參考。具體而言,本研究擬回答以下問題:影響大學英語教師語言評價素養的外在因素及內在因素分別有哪些?

三、研究方法

1.數據收集

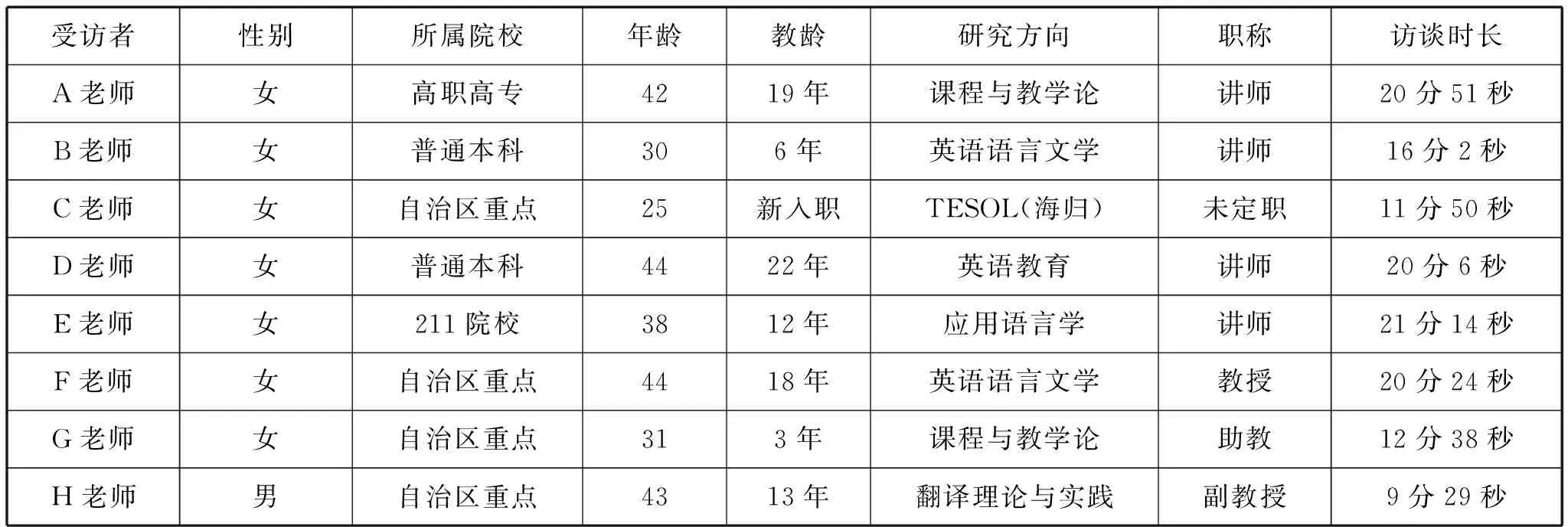

依據自愿原則,我們從廣西不同層次的高校中選出八名大學英語教師參加一對一深度訪談(數據收集情況見表1)。訪談開始之前,筆者先通過電話與訪談對象溝通相關細節,并附上訪談提綱。每位訪談對象訪談1次,時長從9分29秒到21分14秒不等(平均15.36分鐘),均做了錄音(已得到訪談對象的許可)。所有錄音由一名研究者轉寫為文字(共計約2.4萬字),并由另一名研究者進行校對。訪談主要涉及以下內容:入職前后教師的語言評價素養有何變化;班額大小和班級數量對教師評價學生有何影響;目前高校的職稱評審體系對教師的語言評價素養有何影響。

表1 訪談對象構成情況

2.數據分析

文本數據的分析采用持續對比分析法。研究人員根據訪談提綱在訪談文本中搜尋訪談問題回答的模式。例如,對于“入職前后教師的語言評價素養有何變化”這個問題,研究人員首先在訪談文本中搜尋與此問題相關的段落信息,然后得出與此問題相關的第一次分析結果:學習經歷、教學實踐。此后研究人員繼續搜索回答模式,不斷修正文本分析結果,直到認為不需要修正為止。這一輪分析之后,再由另一名研究者重復上述過程。最后,課題組成員經過共同商議,確定影響因素的類別。

四、研究結果與分析

1.內部影響因素

訪談中,我們發現影響大學英語教師語言評價素養的內部因素主要有兩個:教師入職前與入職后的學習經歷和教學實踐。S. Borg提出要關注教師參加入職培訓前已具有的信念[4],它被證實在轉變教師實踐上更有效。其他研究者也發現入職前的教育經歷對教師的語言評價素養會產生影響。畢業于悉尼大學TESOL專業的C老師告訴研究者,當時學校有個從事教育測量研究的教授,她和很多同學都選了這位教授的課。在談到打算如何評價學生的學習情況時,她回答道:“我覺得在(給學生)做測試的時候,旁邊可以有評估問題。(在悉尼大學學習期間),老師會發給我們評價表,我覺得這個測量表還蠻好的,我會傾向于做這個”。

教師入職后的學習經歷同樣對他們發展語言評價素養有重要影響。在訪談中,教師們普遍反映語言測試理論自學困難,不知如何入手,希望得到同行專家的指導和幫助。例如:當研究者問H老師,是否覺得在評價理論等方面需要提高時,他表示:“需要,但我沒有系統地學過這方面的知識,所以只能泛泛而看。”而B老師坦言:“我覺得自己對評價的整個理論體系沒有什么概念,因為沒有系統學過。有必要學一點理論,最好有老師帶一下。”B老師是師范專業出身,甚至沒有系統學習過評價理論,缺乏評價的知識和技能,可見師范專業課程設置和高校教師崗前培訓課程應增設教育評價課程。

接受訪談的大部分教師表示教學實踐有利于提高自身語言評價素養。當研究者請B老師談談經過幾年的教學實踐,自己的評價能力有什么變化時,她回答道:“應該有一點變化。剛開始工作的時候對這個評價把握得不是這么好,現在心里這把尺會拿得穩一點”。但同時也有教師表示在教學實際中缺乏自主評價權利,這阻礙了他們自主設計評價水平的提高。D老師告訴研究者:“試卷每個學期都會出,但會按照領導給的固定題型出”。

2.外部影響因素

影響教師評價能力的外部因素主要來自學校、同事和學生三個方面。

(1)在學校層面,教師普遍表示目前學校的職稱評定機制有助于他們提高自身評價能力

當研究者問A老師,評職稱一定要有教改論文、專著或課題,這一規定是否對她提升評價能力有幫助時,她坦言:“肯定有,這樣的要求會逼著老師看很多相關的東西。只要學了,多少會有幫助。”同時,教師們反映學校過分重視學生四、六級通過率,強調教師的教學能力,而輕視他們的評價能力。例如:當研究者問B老師學校期末有沒有口語考試時,她說:“不是每個學期都有,第三個學期沒有,因為考四、六級。我們學校比較重視四、六級的過級。”在訪談中,研究者問H老師是否會向學生反饋評價,他說:“課堂會,其他兩項(期末考試和四六級)基本不會”。來自于211院校的E老師也表示:“大多數老師沒有對學生作過很正式的評價,學校也沒有規定教師這樣做”。

學校沒有對教師的評價反饋作出具體規定,僅憑教師自己的職業操守和責任心,這會造成教育資源在同一所學校的失衡。有些學生可以得到有“有良心”教師的評價與反饋,有些學生則可能會被“無良心”的教師忽略。此外,學校強調教師的教學能力而忽視評價能力的傾向,也使得青年教師不重視自身評價能力的培養。在訪談中,當研究者問新入職的C老師和從教三年的G老師,覺得自己在評價知識和技能方面還有哪些需要提高時,她們不約而同地談了很多對提高自己教學能力的期望。C老師說:“很多內容需要學習,特別是lead-in導入部分。怎樣把課文講得豐富精彩,這個很值得學習”。

課時多、備課量大是大學英語教師普遍面臨的問題。教師的教學負擔重,沒有太多精力和時間用于學習語言評價知識和設計評價活動。在訪談中,同時教兩個年級、兩種不同課型的H老師告訴研究者:“如果從課時來說,越少就可能越有精力去管,因為課時一多、班級一多、教案又不同的話,肯定會影響到很多方面”。

(2)在同事層面,良好的交流氛圍有助于中青年教師尤其是新入職教師盡快提升評價能力

從教三年的G老師說:“在師大這邊,我覺得氛圍很好,坐校車的一些同事一起交流,對學生評價、教學評價都有積極影響”。但教師們也表示同事之間基本是在私下交流評價經驗,學院并沒有專門組織評價知識學習或經驗分享之類的教研活動。當研究者問A老師有沒有受到同事的影響時,她說:“有一定影響。同行之間會就如何給學生一個公正、合理、科學的評價進行交流,但基本都是私下的”。在作為同行交流主要方式之一的公開課聽評課活動中,相對于對教學設計環節的討論而言,教學評價容易成為盲區。當研究者問B老師,公開課之后的討論對制定評價標準是否有幫助時,她說:“我們一般都是討論上課怎么樣,學生好不好接受,對評價方面的討論比較少”。

(3)在學生層面,班級規模大、班級數量多,導致教師無法做到針對性評價

F老師坦言:“我覺得(班級)還是大了一點,比較辛苦”。A老師也表示:“我覺得小班會觀察得更到位一些,人多了,顧及面沒有那么廣。這個學期我只教一個班,比起以前教四個班的時候,實施的評價次數會更多、更細”。可以看出,班級規模大的話,教師很難有精力針對每個學生的具體表現作出評價。

五、結語

影響高校教師語言評價素養的內部因素有教師入職前后的學習經歷及教學實踐,外部影響因素主要有高校不重視教師的評價能力、缺乏良好的評價文化氛圍和教師的課時多、備課量大。高校應當重視評價的促學作用,采取措施提升大學英語教師的語言評價素養。高校師范專業應增設教育評價課程,同時鼓勵教師開展與語言評價相關的教研活動,以增強他們的評價自信。雖然教師普遍提出小班教學更利于評價活動的開展,但面對高校擴招、師資緊張的現狀,使用網絡平臺和測評軟件輔助評價似乎是更現實可行的選擇。

[參考文獻]

[1]Stiggins, R. J. Relevant Classroom Assessment Training for Teachers[J].Educational Measurement: Issues and Practice,1991a.,10(1).

[2]Inbar-Lourie, O. Constructing a language assessment knowledge base: A focus on language assessment courses[J].Language Testing 2008,25(3):385-402.

[3]徐鷹,韓蘇,等.大學英語教師語言評估素養調查報告[J].中國外語教育,2016(11).

[4]Borg, S. Teacher cognition in language education: Research and practice[M].London: Continuum,2006.