秸稈與啤酒淤泥堆肥基質調控及水稻育苗應用效果評價

李金文 熊又升 魯寒英 周志遠 劉威 徐大兵 陳從良

摘要:為優化以農作物秸稈為主體制備水稻育苗營養基質過程中的原料體積比、發酵時間和酸堿度等技術問題,以秸稈和啤酒淤泥為原料,開展了不同原料體積比好氧混堆發酵試驗和單質調酸劑及復合調酸劑的篩選試驗,并評價其在水稻育苗上的應用效果。結果表明,秸稈與啤酒淤泥的體積比為1∶1或1∶2堆混發酵時間相對較短,比一般發酵時間縮短7 d;與其他調酸劑處理相比,10 g/kg硫磺調酸劑對降低堆肥基質的酸度效果,以及基質質量百分比為2%石膏+3%普鈣的復合調酸劑對降低及穩定水稻育苗基質酸度效果較好;堆肥基質應用效果證明基質配方為處理4(70%有機料+10%草炭+10%蛭石+5%腐植酸+1%石膏+4%普鈣)的養分均衡、理化性狀和保水保肥性能好,能滿足中國南方地區早春低溫旱育秧和機械插秧機的要求。

關鍵詞:農作物秸稈;啤酒淤泥;堆肥;性狀調控;水稻育苗基質

中圖分類號:S14 文獻標識碼:A 文章編號:0439-8114(2018)07-0054-04

DOI:10.14088/j.cnki.issn0439-8114.2018.07.012

Properties Regulation of Compost-based Media Mixed With Straw and Beer Sludge and Evaluation of Its Applied Effects on Rice Seedling Growth

LI Jin-wen1,XIONG You-sheng2,LU Han-ying1,ZHOU Zhi-yuan1,LIU Wei2,XU Da-bing2,CHEN Cong-liang1

(1.Wuhan Riqing Bio-scientific Limited Company,Wuhan 430040,China;

2.Plant Protection and Soil Fertilizer Institute,Hubei Academy of Agricultural Sciences,Wuhan 430064,China)

Abstract: In order to optimize the volume ratio of different raw material,fermentation time and pH value in the process of preparation of rice seedling nutrition substrate, which utilizing crop straw as the main raw material,several experiment were conducted. Firstly,an aerobic fermentation test experiment was conducted using different volume ratio of crop residues to beer sludge to study the optimal fermenting technical conditions. Secondly,a screening experiment was conducted with different acidity regulators to reduce the pH value of compost substrate. And then,a growth experiment was conducted to evaluate its applied effects on rice seedling growth. The results indicated that the optimal conditions of the fermentation could be volume ratio of crop residues to beer sludge of 1∶1 or 1∶2,which could reduce the fermentation time by 7 days as compared with the normal. 10 g/kg sulfur were the best individual acidity regulators,and the optimal formula of compound acidity regulator was 2% gypsum mixed with 3% superphosphate. The application effects of compost testified that of group 4 matrix formula of nutrient(70% organic material+10% turf+10% vermiculite+5% humic acid+1% gesso+4% superphosphate) was balance and good in properties of physical and chemical and retention of water and nutrient. It could meet the low temperature in early spring and dry seedling and demand for trans-planter machine in southern China.

Key words: crop straw; beer-sludge; compost; properties regulation; rice seedling nutrition substrate

近年來,隨著水稻種植機插旱育秧面積的擴大和技術的普及,水稻育秧基質顯得尤為重要[1-3]。目前,與插秧機配套的是標準硬盤育秧,大多數地區主要采用從農田耕層取土、曬干粉碎,再添加營養劑、育秧劑等配制成營養土,然后裝盤、播種育秧。采用營養土作為育秧基質存在取土量大、取土困難、容易發生土傳病害、除草劑殘留影響出苗等問題,同時,嚴重破壞了中國耕地土壤資源并對周圍生態環境造成負面影響,不利于機插水稻秧的大面積推廣。利用自然資源及工農業廢棄物開發水稻無土育秧基質,一方面能有效解決育秧中營養土取土難和環境等問題,另一方面,能減少秸稈焚燒帶來的環境污染及啤酒廠的廢棄酵母淤泥(Beer factory sludge,BFS)填埋造成的土地浪費,達到資源循環利用。因此,本試驗探討堆肥基質的組成及酸堿度調配及其對秧苗生長的影響,對推廣水稻工廠化基質育秧和標準,提高水稻現代化種植水平,取得更好的經濟效益和環境生態效益具有重要的意義。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

1.1.1 用于堆肥基質的發酵材料 秸稈為水稻秸稈,風干粉碎成2~3 cm的小段。啤酒淤泥BFS來自百威啤酒廠,主要為廢棄酵母泥和酒糟泥,有害物質低于國家標準。基本性狀見表1。

1.1.2 用于堆肥基質的調理材料 硫磺粉、過磷酸鈣Ca(H2PO4)2、石膏(CaSO4)和無機礦物材料沸石、珍珠巖等。

1.2 試驗方案

1.2.1 堆肥基質配料配比組成及好氧發酵試驗 將粉粹處理的農作物秸稈和啤酒淤泥分別按體積比1∶1、2∶1、3∶1進行混合好氧發酵,分別編號為A1、A2、A3,3次重復。在堆肥發酵過程中測定堆肥的溫度、pH、電導率(EC)、氮、磷、鉀養分和有機質含量等,每天上午8:00測量堆肥溫度,每2 d檢測1次堆肥的pH和EC。

1.2.2 堆肥基質調酸試驗 分單一調酸和復合調酸試驗。單一調酸試驗以硫磺為調酸劑,設5個不同濃度處理,即每千克堆肥有機料分別添加硫磺0(CK)、10、15、20、30 g;復合調酸試驗設5個復合調酸劑處理,分別為1%硫磺+4%普鈣(T1)、1%石膏+4%普鈣(T2)、2%石膏+3%普鈣(T3)、1%硫磺+1%石膏+3%普鈣(T4)和1%硫磺+2%石膏+2%磷石膏(T5),并分別加入堆肥混合均勻,另外以不加任何調酸劑的堆肥為對照CK,重復3次。

1.2.3 堆肥基質育秧驗證試驗 將堆肥腐熟物料與無機礦物材料加復合調酸組配6組基質配方,試驗設7個處理,分別為處理1(CK),75%有機料+15%草炭+10%蛭石+5%腐植酸;處理2,75%有機料+10%草炭+10%蛭石+復合調酸劑處理T1;處理3,70%有機料+5%草炭+10%蛭石+10%腐植酸+復合調酸劑處理T2;處理4,70%有機料+10%草炭+10%蛭石+5%腐植酸+復合調酸劑處理T2;處理5,70%有機料+15%草炭+10%蛭石+復合調酸劑處理T3;處理6,70%有機料+15%草炭+10%蛭石+復合調酸劑處理T4;處理7,75%有機料+10%草炭+10%蛭石+復合調酸劑處理T5,設3次重復,開展育秧試驗。

1.3 測定方法

堆肥的溫度、pH、EC和氮、磷、鉀養分、有機質含量的測定方法參照NY 525-2012;發芽指數(GI)測定參照GB/T 23486-2009[4]。

2 結果與分析

2.1 作物秸稈與啤酒淤泥配料的發酵效果

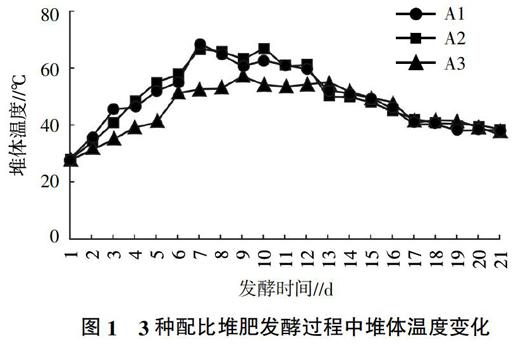

作物秸稈和啤酒淤泥分別按體積比1∶1、2∶1、3∶1 混合,添加武漢日清生物科技有限公司自主研發的堆肥發酵菌劑,采用太陽能堆肥快速升溫裝置和二次發酵工藝,進行好氧堆肥發酵,3種配比堆肥發酵過程中堆肥基質的溫度變化如圖1所示。由圖1可知,堆肥堆放的前7 d溫度不斷升高,堆肥A3處理比另兩個堆肥處理升溫慢,且從17 d后堆肥溫度沒有明顯的升降變化,說明秸稈與啤酒淤泥按體積比3∶1混合堆肥不利于其好氧發酵。

從圖2可知,堆肥發酵過程中,pH呈現高-低-高的變化趨勢,這可能是因堆肥前期微生物分解含氮有機物產生氨,出現前期堆肥pH升高,但隨后的pH呈現下降趨勢,可能是堆肥產生有機酸的原因,發酵后期pH再度升高,基本穩定在7~8,這與堆肥中大多數中溫微生物的死亡和堆肥腐熟物料的銨鹽積累和有機質腐殖質化有關。有研究報道[5],堆肥發酵過程其實是有機物料不斷礦物化和腐殖質化的過程。在發酵過程中金屬陽離子的活度會得到很大程度的提高,因此,堆肥的EC出現升降變化。圖2結果表明,秸稈和啤酒淤泥兩種原料堆肥發酵后期以體積比3∶1混合的堆肥EC最高,其次是體積比為2∶1的堆肥。

由表2可知,堆肥有機物料發酵前后,除處理A3的磷養分外,3個配料處理的氮、磷、鉀養分均增加,有機質含量降低。堆肥發酵過程中,微生物需消耗物料中含碳有機物為其提供能量,使得物料有機質降低,其無機養分不斷積累,使養分含量相對增加。不同處理堆肥有機物料中有機質分解率和養分變化是堆肥A3處理變化相對較小,說明其發酵的效果弱于處理A1和處理A2,這可能與堆肥A3處理中秸稈比例較大而腐熟慢,以及水分散失快,不利于發酵所造成的。

綜上所述,秸稈和啤酒活性淤泥在發酵菌株和快速升溫堆肥裝置的綜合作用下能快速進入高溫發酵階段,加快好氧發酵進程。秸稈和啤酒淤泥混合發酵的適宜體積配比為1∶1~2∶1,其高溫發酵時長為17 d左右,比傳統堆肥發酵時間縮短7 d左右。

2.2 調酸劑對堆肥基質理化性狀的影響

2.2.1 硫磺調酸劑對堆肥基質酸堿度的影響 在秸稈和啤酒淤泥混合發酵腐熟的有機料中添加少量硫磺,利用微生物氧化硫磺產生酸,調節有機物料的pH,4種不同濃度硫磺氧化調控堆肥酸堿度試驗的pH變化如圖3所示。由圖3可知,加入硫磺的堆肥基質有機料在發酵期間pH均會下降,其下降速率和最低值與硫磺質量分數呈正相關;之后不同處理pH均趨于穩定,穩定時長約30 d。當硫磺濃度為10 g/kg時,35 d的堆肥基質pH下降到6.5左右;濃度為15 g/kg時,35 d 堆肥基質的pH下降到6.0左右;濃度為20 g/kg時,35 d堆肥的pH下降到5.4;濃度為30 g/kg時,35 d堆肥基質的pH下降到4.3;根據水稻秧苗的生長特性,堆肥基質的pH在4.3時不適宜水稻幼苗生長。

堆肥基質的有機料中添加硫磺量為10、15、20 g/kg配成水稻基質小樣,然后,堆放10 d后進行育秧試驗,分析檢測不同配方基質育苗前后的理化性狀。由表3可知,播種14 d后秧苗對堆肥基質養分的吸收情況表現為,硫磺濃度為10 g/kg處理的秧苗養分利用率最高,吸收氮素營養最多。與CK相比,3種硫磺處理的pH、EC變化相對穩定。

由4可知,4種基質中秧苗的生長速度無顯著差異;硫磺濃度為10 g/kg和20 g/kg時,株高顯著矮于CK;硫磺濃度為10 g/kg處理的莖基寬最大;硫磺濃度為10 g/kg和15 g/kg處理的地上部百株鮮重顯著小于硫磺濃度為20 g/kg處理和CK,而百株地下部鮮重和最長根長大于硫磺濃度為20 g/kg處理和CK,且百株地下部鮮重差異達顯著水平;有效盤根數各處理間無顯著差異。

總體而言,用單一硫磺調節水稻育秧堆肥基質的pH效果顯著,不同處理對秧苗素質影響顯著,10 g/kg硫磺處理的效果最好。硫磺調酸的效果穩定持久,但需提前堆放,見效慢,對堆肥基質生產與供應需求有時間限制。

2.2.2 復合調酸劑對堆肥基質酸堿度的影響 針對硫磺對堆肥基質酸堿度調節效果慢的特點,進一步引入石膏、普鈣等快速調酸物質,組成復合調酸劑,以期利用多種類調酸物質的綜合作用調節水稻育秧基質堆肥的酸堿度,達到調酸迅速、作用持久、效果穩定的目的。由圖4可知,所有處理組在添加復合調酸劑后都能使堆肥基質的pH迅速降低至6.5。T2和T3處理沒有使用硫磺調酸,堆肥基質堆放過程中pH有回升趨勢,調酸的效果不明顯;而T1、T4、T5處理pH顯著下降,調酸的效果明顯。其中T1處理的pH穩定在4.8左右,而T4和T5 處理的pH穩定在5.5左右,有效時長為60 d。

綜上所述,采用硫磺、普鈣、石膏(磷石膏)等調酸物質組成復合調酸劑,調節堆肥基質pH的效果顯著,穩定性好,以配方T4和T5為最優。生產上可以及時方便配用,無需提前堆放,更有利于實現工業化規模生產。

2.3 堆肥基質營養配方篩選及對水稻秧苗生長的影響

由表5可知,各配方基質容重最高為600 g/L,每個秧盤重約1.9 kg(秧盤體積約3.2 L),而采用傳統營養土育秧,秧盤重量至少4 kg,是基質育秧重量的兩倍。再考慮到基質保水性等問題,實際生產過程中使用無土基質育秧至少減少插秧機負重10%以上。

據報道,每生產100 kg稻谷需要N 2.02 kg、P2O5 0.56 kg、K2O 1.68 kg,而水稻秧苗期所需的氮、磷、鉀營養分別占全生育期的0.50%、0.26%、0.40%[6]。依據湖北省水稻當下產量大約為9 000~11 250 kg/hm2,那么,每公頃水稻秧苗期生長所需的氮、磷、鉀營養元素的量分別為1 023.0、147.0、850.5 g,旱育秧苗使用“日清公司”發的堆肥基質450 kg。由表5可知,每公頃所需(225~240盤)450 kg堆肥基質可為水稻秧苗提供所需的氮、磷、鉀營養分別為7.65、3.60、4.05 g,完全能為水稻40 d秧苗生長提供足夠的營養。

由表6可知,7個處理的秧苗生長速度無顯著差異;各處理秧苗的株高和有效盤根數差異顯著;綜合秧苗莖基寬、百株地下部鮮重和最長根系長度等農藝性狀指標可知,處理2、處理3、處理4顯著優于其他處理和CK;同時,調查發現不同處理40 d秧苗抗病性存在明顯差異,處理2和處理3秧苗發病較輕,處理5、處理6、處理7和CK秧苗發病程度均較重,處理4未發病,說明處理4在低溫抗病方面優于其他處理;不同處理秧苗出苗率均在90%以上,以處理2、處理4秧苗出苗率最高,達95%以上,CK秧苗出苗率最低。

3 小結與討論

秸稈和啤酒淤泥按體積配比1∶1~2∶1,在發酵菌劑和智能堆肥裝置的綜合作用下能快速進入高溫發酵階段,加快好氧發酵進程,其高溫發酵時長達17 d左右,比傳統堆肥發酵時間縮短7 d左右,能實現秸稈啤酒淤泥堆肥化循環利用。

用硫磺調節堆肥基質的pH有顯著效果。堆肥基質在陳化期間pH均會下降,其下降速率和最低值與硫磺濃度呈正相關;堆放35 d后不同處理pH均趨于穩定,穩定時長約35 d左右。硫磺添加量為10 g/kg,混合堆放35 d后pH下降至6.0左右,調酸的效果穩定持久,但需提前堆放,見效慢。采用硫磺、普鈣、石膏等調酸物質組成復合調酸劑,綜合調節堆肥基質pH效果顯著,配方以T4和T5為最優,見效快、穩定性時間長,基質pH穩定在5.5左右,有效時間為60 d左右,生產上可以及時配用,無需提前堆放。

以秸稈和啤酒淤泥堆肥化獲得的堆肥基質,添加復合調酸劑和無機礦物材料組成水稻育秧基質,通過對水稻出苗率、秧苗農藝性狀和抗病性等指標的驗證試驗,處理4基質配方養分均衡、理化性狀好,能滿足水稻秧苗40 d的營養需求,所育秧苗抗病性好;秧苗素質符合機械插秧機的要求,其堆肥基質容重小,與營養土相比,可減輕插秧機負重50%以上,能滿足中國南方地區早春低溫環境旱育秧的要求,適合工業化生產。

參考文獻:

[1] 邵玉飛,馬 建,陳 欣.利用煤矸石制作水稻育苗基質的研究[J].農業資源與環境科學,2017,34(6):555-563.

[2] 胡笑柯,武欣康,王永元,等.育苗基質物理及化學性質的綜述[J].廣東化工,2011,38(3):42-44.

[3] 張秀麗.秸稈型育苗基質理化性質的研究[J].安徽農業科學,2009,35(19):8967-8968.

[4] 魯如坤.土壤農業化學分析方法[M].北京:中國農業科學技術出版社,2000.

[5] 謝嘉霖,劉榮華,葉啟芳,等.無土栽培基質電導率和pH值測定條件的研究[J].安徽農業科學,2006,34(3):415-416.

[6] 楊文鈺,屠乃美.作物栽培學各論[M].北京:中國農業出版社,2003.