帶鎖髓內釘內固定術治療脛腓骨開放性骨折的效果探討

羅 強,張克平,李怡江,羅 濤,王 凱,李德志,段 勇,丁瓊浩

(內江市中醫醫院,四川 內江 641000)

脛腓骨骨折是臨床上常見的骨折之一,其發病與脛腓骨受到高能量損傷(如在發生車禍時被車輛碾壓、被重物砸壓或打擊等)有關。脛腓骨開放性骨折具有軟組織創傷嚴重、創口面積大、骨折端移位明顯、易導致腓總神經損傷及易發生感染等特點,往往需進行手術治療。在對此病患者進行治療時若選擇的手術方案不當易使其發生多種并發癥,影響其預后。本次研究主要分析采用帶鎖髓內釘內固定術治療脛腓骨開放性骨折的臨床效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本研究的對象為2015年1月至2017年1月內江市中醫醫院收治的70例脛腓骨開放性骨折患者。這些患者的納入標準是[1]:1)經X線檢查被確診發生新鮮脛腓骨開放性骨折。2)符合進行手術治療的指征。3)對本研究知情并簽署了自愿參與本次研究的知情同意書。這些患者的排除標準是:1)合并有嚴重的心、肝、腎等器官功能障礙。2)合并有凝血障礙或血小板功能異常。3)其受傷部位有骨折史或手術史。4)無法配合相關的研究。將這些患者隨機分為研究組和對照組。在研究組35例患者中,有男21例,女14例;其平均年齡為(37.15±7.29)歲。在對照組35例患者中,有男19例,女16例,其平均年齡為(36.78±7.31)歲。兩組患者的一般資料相比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

為對照組患者采用鋼板內固定術進行治療,手術方案是:對患者進行連續硬膜外麻醉,使其取仰臥位。對其患處進行徹底的清創處理。將骨折部位的皮膚切開,以骨折端為中心沿脛骨前嵴稍外側做一個縱行切口,充分暴露骨折端。對骨折端進行手法復位,在C型臂X線機下確認復位的效果,并用克氏針進行臨時固定。根據骨折的具體情況選擇合適的鋼板對骨折端進行固定。常規沖洗術區、縫合切口。為研究組患者應用帶鎖髓內釘內固定術進行治療,手術方案是:對患者進行連續硬膜外麻醉,使其取仰臥位,對其患處進行徹底的清創處理,將骨折部位的皮膚切開,充分暴露骨折端。對骨折端進行手法復位,在C型臂X線機下確認復位的效果,并用克氏針進行臨時固定。用“柳葉錐”于脛骨結節上方1.5 cm處打通骨皮質。將髓內釘打入骨折遠端并酌情進行擴髓。使用瞄準器在骨折遠端放置2枚螺釘。在骨折近端用瞄準器鎖定近端的螺釘,確認骨折端復位良好并固定牢固后進行止血處理,縫合切口。在術后對患者進行6個月的隨訪,根據其骨折愈合的情況及下肢運動功能的恢復情況評估其臨床療效,并觀察其發生骨折延遲愈合、骨折畸形愈合及下肢運動功能障礙等并發癥的情況。

1.3 療效判定標準[2]

1)顯效:在術后患者的骨折愈合良好,其骨折處無腫脹、疼痛等癥狀,其下肢的負重、行走功能正常。2)有效:在術后患者的骨折愈合,其骨折處有輕度疼痛等不適的癥狀,其下肢的負重、行走功能未受到明顯的影響。無效:3)在術后患者未達到上述的療效標準。

1.4 統計學分析

采用SPSS 17.0統計軟件對本研究中的數據進行分析,計量資料用(±s)表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床療效的比較

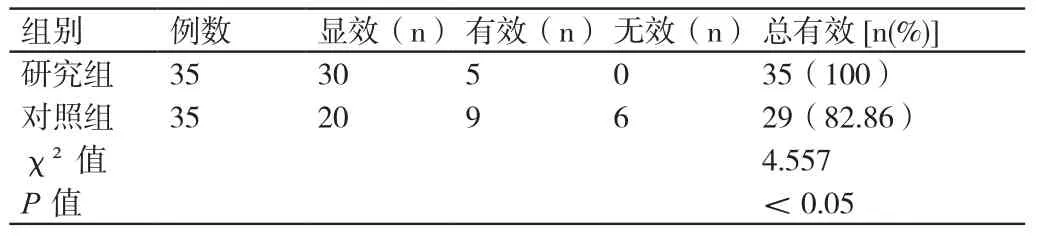

研究組患者治療的總有效率為100%,對照組患者治療的總有效率為82.86%,二者相比差異有統計學意義(χ2=4.557,P<0.05)。詳情見表1。

表1 兩組患者臨床療效的比較

2.2 兩組患者發生并發癥情況的比較

研究組患者術后并發癥的發生率為2.86%,對照組患者術后并發癥的發生率為25.71%,二者相比差異有統計學意義(χ2=5.717,P<0.05)。詳情見表2。

表2 兩組患者發生并發癥情況的比較

3 討論

脛腓骨開放性骨折是骨科的常見病。此病患者往往合并有嚴重的軟組織損傷,其出血量較大且創口污染嚴重,因此進行治療的難度較高。臨床實踐證實,采用內固定手術治療脛腓骨開放性骨折可使患者的骨折端獲得解剖復位,進而可使其在術后早期進行患肢的功能鍛煉[3]。

在對脛腓骨開放性骨折患者進行傳統的鋼板內固定手術治療時需廣泛暴露其脛腓骨和剝離較多的軟組織和骨膜,不利于其骨折端的血供,并可增加進行術后縫合的難度。采用帶鎖髓內釘內固定術治療此病不僅可牢靠固定患者的骨折端,使其能在術后早期進行功能鍛煉,而且對其骨折端周圍軟組織造成的創傷較小,無需廣泛剝離其軟組織和骨膜,可使其在術后較快地康復[4-5]。

本研究的結果顯示,研究組患者治療的總有效率為100%,對照組患者治療的總有效率為82.86%,二者相比差異有統計學意義(χ2=4.557,P<0.05)。研究組患者術后并發癥的發生率為2.86%,對照組患者術后并發癥的發生率為25.71%,二者相比差異有統計學意義(χ2=5.717,P<0.05)。可見,采用帶鎖髓內釘內固定術治療脛腓骨開放性骨折可取得較好的臨床效果,而且較少引起術后并發癥,可顯著改善患者的預后。