漢學家勞費爾及其文化人類學收藏觀

左奇志

芝加哥菲爾德博物館的唐仲英中國館于2015年才正式開館,但是它對中國文物的收藏和研究歷史卻已經超過百年——目前展出的350件展品,是從它收藏的近四萬件中國藏品中甄選而來,其中絕大部分是19世紀末20世紀初杰出的德裔美國漢學家勞費爾在4次東方探險中搜集而來。一個半世紀前,美國憑借鍍金時代積累的大量財富,開始在收藏界大展拳腳。富豪們對藝術品的喜愛和占有欲,掀起了大舉收購海外藝術品和古董的浪潮,這股浪潮從歐洲開始,蔓延至亞洲,尤其是古老的中華帝國。探險者蜂擁而至,貪婪攫取。其中著名者如斯坦因(斯氏雖是英籍猶太人,但他第四次中國探險由哈佛大學佛格藝術博物館資助)、華爾納、史克曼等。對這些探險者和收藏者的評價爭議不斷,有人認為他們是強盜和騙子,有人則認為他們客觀上間接地保護了一些文物,使之在后來的戰爭和動亂中免于被毀的命運。這個問題至今糾纏不清,也非本文討論范圍。本文想介紹的是參與這次探險潮中的一位杰出但還不太被我們熟知的:貝特霍爾德·勞費爾(Berthold Laufer,1874-1934)。

勞費爾,生于德國的猶太人。他是一位具有傳奇人生的探險家、語言學家、人類學家、博物館學家、東方學家、漢學家。其學術生涯主要在美國展開。

勞費爾曾在柏林大學攻讀漢學,1897年在萊比錫大學獲博士學位,時年僅23歲。求學期間,他立志東亞研究,花費了大量時間學習東方語言學知識。當時德國的東方學與漢學研究在西方世界處于領先地位,勞費爾的老師中不乏最杰出的學者。勞費爾極具語言天賦,加上刻苦學習,掌握了多種東方語言。據稱不僅通曉漢、滿、蒙、藏、日、俄等語言,還不同程度掌握了閃米特語、波斯語、梵語、馬來語、達羅毗荼語和西夏文、唐古特(黨項)文等。東方語言是通向東方學研究的大門的鑰匙。當時大多數西方學者在東方學的巨大財富面前因語言障礙幾乎一籌莫展,而勞費爾則超越了這道障礙,得以在東方學的海洋中暢游無阻。其傳記作者伯內特(Bennet Branson)寫道:“在他那個時候,就其對語言的嫻熟和對19世紀前東亞文化研究的淵博學識而言,美國沒有哪一位漢學家能與他相提并論……在歐洲,為數不多的能與其匹敵的人只有法國漢學家伯希和。”[1]據王冀青的《伯托爾德·勞費爾》記載[2],因為勞費爾的東方語言造詣,斯坦因曾請勞費爾幫助考釋他在第三次中亞考察所獲藏文和西夏文文獻。

哈佛大學的蘭登·華爾納(也即臭名昭著用膠水盜取敦煌壁畫的罪人華爾納)曾稱贊勞費爾是“美國頂尖的漢學家”。19世紀末20世紀初,美國的東方學與漢學研究遠遠落后于歐洲。費正清之前,美國的漢學研究,是歐洲尤其德國漢學研究的延伸或移植。“其間足以為斯學生色而放大光明者,二三十年來惟三人耳:一為哥倫比亞教授夏德(Friedrich Hirth),二為加利佛尼亞教授阜克(Alfred Forke,通譯佛爾克),三即洛佛爾(K.Berthold.Laufer,通譯勞弗爾)氏也。此三人者皆條頓種,生于德國,學成于德國。”[3]美國從歐洲引進東方學人才,是為了在日益激烈的遠東霸權爭奪中獲得主動權,也意味著勞費爾在這里有更廣闊的用武之地。1898年,在人類學家法蘭茲·博厄斯(Franz Boas)的引薦下,美國自然歷史博物館給他提供了一次到東方探險考察的工作機會,之后勞費爾定居美國,開始了他30多年的學術生涯。

勞費爾的恩師弗蘭茲·博厄斯(Franz Boas)同為德裔美籍猶太人,被譽為美國人類學之父。在博厄斯之前,西方流行的各種文化進化論或多或少都是建立在斯賓塞或達爾文理論的基礎之上的,一般認為西方文明是處在文化“進化樹”的頂端,由此自然而然形成以歐洲文化為最優秀的“文化中心主義”。然而,也有不少學者對這種文化中心主義的論調提出了質疑和挑戰。如J.薩利(J.Sully)在1874年就曾指出:不同民族、不同文化的人們,其審美趣味千差萬別,絕對不可能對同一個審美對象產生出相同的審美經驗。各個民族的文化差異是那樣的顯著,難以用一種統一的尺度去衡量它們。審美如此,文化亦同。

弗蘭茲?博厄斯是最強烈反對藝術(文化)進化論的學者,他認為,19世紀要發現文化進化規律的企圖和把文化發展的階段模式化的企圖,都是建立在不充分的經驗、證據之上的;而每一種文化都有自己長期形成的獨特歷史,其形態并無高低之分。“蒙昧時代”、“野蠻時代”和“文明時代”這些術語只是反映出某些人的“種族中心論”觀點,這些人以為他們的生活方式比其他人更正確、更高級。他還認為,任何一個民族或者部落都有自己的邏輯、社會思想、世界觀和道德觀,人們不應該用自己的一套標準來衡量其他民族的文化——衡量文化沒有普遍絕對的評判標準。

文化相對主義雖然也存在自身的理論缺陷,但在當時,它突破了頑固盛行的西方中心論思維模式,肯定了異質文化的多元存在,在事事以歐洲中心論為標準的美國文化界,猶如吹進了一股新風。然而,在強硬的文化中心主義面前,文化相對主義學說并未順利得到接受。博厄斯在美國自然歷史博物館工作的時候,希望按照自己的理論,依照各個部族作為主題來安排藏品的展陳,以期系統地傳達每個群體的獨特文化風格。然而在19世紀末20世紀初的美國學界和博物館界,大行其道的正是文化中心主義。時任博物館總裁的杰瑟普(Morris Jesup)以及館長班普斯(Hermon Bumpus)無法認同博厄斯的思想,更不允許他在美國自然與歷史博物館踐行這種思想,沖突由此爆發,博厄斯憤然辭職,從此再也沒有為任何博物館工作過。

勞費爾與博厄斯的淵源始于他在自己的老師推薦下給博厄斯寫的一封信,詢問能否加入紐約美國自然歷史博物館的吉塞普北太平洋探險隊。博厄斯看中勞費爾在日語和俄語方面的造詣,聘用勞費爾為考察團員之一。在博厄斯的統一指導下,前往薩哈林島(即前中國庫頁島)和西伯利亞阿穆爾河(即黑龍江)入海口地區,對亞洲與北美之間的早期聯系作大規模的調查。勞費爾第二次遠東考察時,也是在博厄斯的指導下工作,并與其保持著密集的通信,時時匯報在中國考察的進展與見聞。他和博厄斯的通信資料,至今仍可在美國自然歷史博物館的在線數據庫中查到。所以勞費爾雖未正式師從博厄斯,但無疑卻是他最親密的弟子。博厄斯與美國自然歷史博物館鬧翻以后,勞費爾也從此辭職,轉投芝加哥菲爾德自然歷史博物館。

勞費爾的四次亞洲考察,除了第一次是跟隨博厄斯的考察團到達遠東,后三次全部是由勞費爾領導。第二次考察從1901年8月開始,持續了近四年的時間。勞費爾從上海開始,游歷了江蘇、浙江、北京、承德、南京、武漢、西安、天津、山東等地。1908年,勞費爾第三次率領布來克斯通(Blackstone,贊助人)考察隊對中國西北、西南地區進了長達三年的考察。1923年他又領導馬歇爾·菲爾德考察隊(the Marshall Field Expedition)再次前往中國考察,歷時近一年。在總計近十年的考察中,勞費爾的足跡幾乎踏遍全中國。他前后在北京居住時間累計超過一年,并多次旅居上海、杭州、漢口、西安等地。他曾在給博厄斯的信中夸口到:“在中國,沒有我沒踩過的道兒,沒有我沒鉆過的洞窟……沒有未被我的求知欲探尋過的地方。”[4]在中國,他并不與外國人圈子交往,甚至不去大使館報到,而是混跡于中國人的圈子,拜訪名門大戶,出沒于當鋪古玩店,結交中國鑒賞行家。他在給弗蘭茲·博厄斯的信中自豪地說:“我從來沒在那些所謂的給外國人開的獵奇店鋪(curio shops)買過任何東西。”[4](1901年8月30日給博厄斯的信)因他的收藏來自他的交游圈子,而這圈子里幾乎全是中國人。從一張拍于漢口的照片可以看到(前排右),他與友人身著中式服裝,桌上擱著茶碗和水煙袋,就像個普通中國士紳(圖1)。

圖1

勞費爾幾乎在芝加哥度過了半生,但他并不喜歡芝加哥。他也不喜歡他的祖國德國。在他看來,整個西方都是那么的淺薄和俗氣。在他的信中,他唯一流露出脈脈溫情的地方就是中國。在當時文化圈流行的正是文化中心主義:原始民族和非白人處于底層,歐美人占據頂端。那么,如何評價具有古老文明的中國?這是個問題。勞費爾顯然深受博厄斯的影響,不僅支持文化相對論者的觀點,甚至走得更遠:他把中華文明視作文化金字塔的頂端。他對和他共事的中國士紳充滿好感。他寫道:“我對這些人內心充滿了敬仰之情……他們的品行,是那樣地高尚,那樣地讓人受益。我曾反思過,一個國家,經歷了數千年古老文明的浸染和社會歷煉,培育出了如此完美的人文精神,這樣的國家永遠也不會迷茫;正是這樣一些人,他們才是一個國家文明程度真正的刻度尺。”[1](勞費爾給戴維斯的書信,1923年)他還說:“我慢慢地愛上了這片土地和這里的人民,我在很大程度上已經中國化了。因此,作為一名中國人比作為一名歐洲人使我感覺更好,更健康。”[1]然而,就如同它的傳記作者班內特所言,勞費爾對待中國的態度是矛盾的。他既希望自己是個中國人,又不愿意生活在中國。[1]自從他第四次中國考察結束后,他再未踏上過中國的土地。

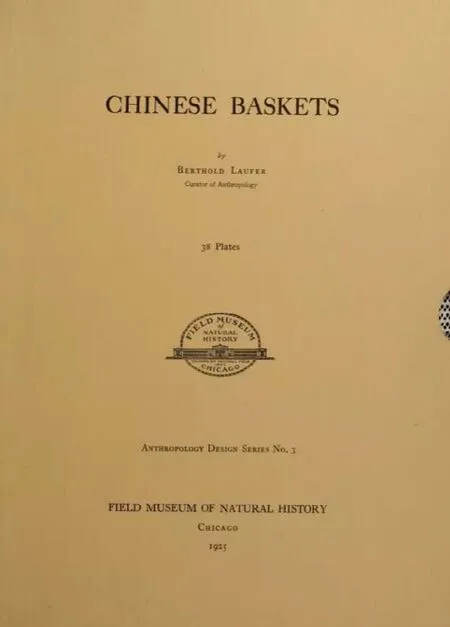

勞費爾四次對中國考察的時間正處于清朝末期、辛亥革命前后。此時的中國社會正處在轟然巨變之中。熱愛中國文化的勞費爾敏銳地感到這滔天巨浪的聲音正在由遠及近。他意識到這種無法遏制的巨變將帶來對中國傳統文化不可逆轉的沖擊和破壞,作為東方學和漢學研究者,他對這種變化的態度也是矛盾的。一方面他期盼著中國能走向現代化之途,覺得自己“有責任拯救瀕于毀滅的文化,拯救人民使其避免滅亡”[5],另一方面又為這變化的來臨而感到悲哀。“這些變化是令人沮喪的,中國昔日的浪漫隨著滿洲帝國的終結而消亡。家庭作坊生產的物品會逐漸的被機器生產和進口產品所取代。在這種激烈的變動中,我們收藏的大部分物品現在都屬于過去了,在一夜之間變成了古董。”[4](1912年給博厄斯的信)在持續不斷的考察中,勞費爾堅信:中國的古代文物,特別是玉器、銅器和雕塑等,都是世界級的藝術珍品。而在現代化浪潮的席卷之下,中國傳統文化岌岌可危,因而那些最普通的家用器皿和匠人工具,也都將成為中國無法永遠保存的傳統文化的證據。正因基于這樣的先見之明,勞費爾把文化人類學的方法運用到歷史文化的研究之中,他的獨特視角使其收藏超出了考古和藝術的范疇:不局限于先秦青銅、漢陶、古玉等古董,還涉及了大量反映中國人日常生活、農業、民間宗教、醫藥醫療、服飾等內容的物品,以及木器、陶器、漆器、玉器等手工藝品和圖書文獻。通過對在一些當時看起來常見和不很起眼的物品的收藏,來研究當地人民的生活和歷史文化。現在看來,這些文化人類學的收藏較一般古董更能反映地域文化全貌,更具學術眼光。他編著的《中國籃簍》(圖2)(Chinese Baskets)(菲爾德自然歷史博物館1925年出版)一書,很好地反映了他的這一收藏思想。這本書記錄了中國南方諸省(江西、安徽、浙江、福建、廣西等)的竹、柳、藤編或漆藝的生活手工藝品——各式籃子。他在序言中說到:“(中國籃子)優雅的外形、多樣的設計、以及其它的藝術特性,使它在審美上的吸引力超越了實用性目的。”而他的目的是通過這些風采各異的手工制品,揭示“家庭作坊生產的物品……在一夜之間變成了古董”的過程。如今這些美麗的手工藝品在它們的原產地已難覓蹤影。勞費爾用他的鏡頭記錄了農業時代的手工之美,也用圖像譜寫了現代化大潮之下沒落行當的挽歌。勞費爾的收藏,保留了中國古老農業文明的吉光片羽,至今仍在美國的博物館中閃射著光芒。

圖2

勞費爾的第一、二次遠東考察,主要是為美國自然歷史博物館工作,而第三、四次遠東考察的成就,則全部貢獻給了芝加哥菲爾德自然歷史博物館。他為美國自然歷史博物館搜集了大量的藏品,卻沒有受到足夠的重視。勞費爾轉投芝加哥后,在菲爾德從事研究、管理工作長達26年。直至1934年,勞費爾從居住的旅館樓上一躍而下自殺去世。它的死因是個謎。有人認為他不堪癌癥和抑郁折磨而自殺,有人則猜測因為他私下進行了一些非法的文物鑒定和買賣,擔心承擔法律責任,不堪重負而輕生。無論如何,勞費爾在菲爾德擔任東亞民族學部副主任和人類學部主任期間,是菲爾德歷史上亞洲研究最輝煌的時期。占菲爾德博物館三萬多件中國藝術品的四分之三的藏品都來自勞弗爾的后兩次探險考察,其中還包括四千多件西藏文物。在菲爾德的唐仲英中國館開館之后,菲爾德至少有四個館(展區)與勞費爾的收藏和研究有直接關系:中國館、西藏館、玉器館。唐仲英中國館開館之前,西藏館一直是其東方學展陳的重頭戲;而勞費爾搜集的中國玉器,則奠定了芝加哥菲爾德博物館中國玉器收藏的核心——收藏和展陳在菲爾德專門的玉器館中。勞費爾后半生把主要精力投入到對菲爾德的中國藏品的研究和整理上,其中絕大多數是他親手搜集的寶物。他是一個驚人的工作狂。據說他有兩張擺放著堆積如山的文稿的書桌,勞費爾用一張旋轉椅,穿梭于兩張桌子之間。就這樣保持著以每年10到20部/篇的出版發表專著、論文和書評等的驚人速度[1]。

勞費爾在菲爾德先后擔任東亞學部的助理主任、東亞民族學部的副主任以及人類學部的主任,直至去世。他的工作,無疑是沿著博厄斯的文化相對主義路線行進的。如今我們參觀菲爾德博物館時,人類學展陳都是按照文化形態劃分區域:埃及館、古代美洲館、美國印第安文化館、太平洋文化館、中國館等等,無不踐行著博厄斯的文化相對主義理念。正因為如此,菲爾德的唐仲英中國館與美國眾多收藏有中國藝術品和文物的博物館殊為不同,因為它是從人類學的角度而非純藝術的角度,展現一個關于中國歷史文化多樣性的獨特展覽。正如現任菲爾德人類學部主任、人類學家費曼(Gary Feinman)所言:“我們希望展現中國歷史的多元性,既讓人感受到朝代的變遷,又關注當中經久延續的主題,如佛教、道教等信仰,以及疆域的統一等。”

唐仲英中國館的五個展廳充滿古典意味的標題,充分體現了這種策展意圖(圖3)。《絢景與異俗》(Diverse Landscapes、Diverse Ways of Life)、《禮儀與政權》(Ritual and Power,War and Unification)、《權移與道統》(Shifting Power,EnduringTrdition)、《信仰與神話》(Beliefs and Practices,Symbols and Stories)、《跨界與關聯》(Crossing Boundaries,Building Networks)展示了中華民族從地形地貌到禮儀習俗、從政權更替到文化遷延、從信仰共存到生活塑造、從貿易航海到版圖變遷……從新石器時代、青銅器時代,到漢唐宋明清王朝時代,以及佛道宗教及世界貿易等專題展廳。

圖3 展廳現場(攝影:左奇志)

進入第二個展廳,可見一面圓形屏幕,在音樂伴奏之下動態演示中華文明的疆域范圍的演變,兩分鐘之內可看盡中華版圖三千年的變化。隨著展廳的徐徐遞進,陶器、玉器、銅器、瓷器、紡織品、繪畫、手工藝品以及殉葬物品等依次呈現在觀眾眼前。展品中既不乏商代玉雕、青銅酒器、南宋丞相游似收藏的《蘭亭序》拓本、13世紀爪哇海沉船模型、出自明代的《清明上河圖》摹本真跡、清乾隆的緙絲五爪九龍袍等稀世珍品,也有民間崇拜的“眼光娘娘”雕像、女子日常佩戴的點翠頭飾(圖4)、納西語占卜文等反映老百姓日常生活的展品。

圖4 菲爾德博物館展出的點翠頭飾(攝影:左奇志)

唐仲英中國館還專設一個皮影戲演示廳,我訪問的時候正在播放菲爾德與紐約Chinese Theater Works公司合作錄制的皮影戲《西游記》的制作過程。背面則同步呈現皮影藝人的幕后把桿技巧。勞費爾在第二次東方探險期間接觸到了大量中國皮影戲。他對這些歷來被中國文人所輕視和忽略的民間藝術深感興趣,并作了大量的搜集和研究工作。他曾出版過兩本和皮影戲有關的書籍:一本是和W·格魯伯,E·克雷布斯合著的《中國皮影戲》,另一本是勞費爾的名著《東方戲劇》。該書第四部分專論“中國影戲”,指出影戲發源于中國,經新疆、俄羅斯、土耳其傳入歐洲[6]。1923年,富地館曾展出勞費爾從東方收集的部分表演藝術品,包括一些皮影戲場景。如今專辟皮影戲廳,無疑是為了紀念勞費爾對中國皮影戲的收藏和研究。

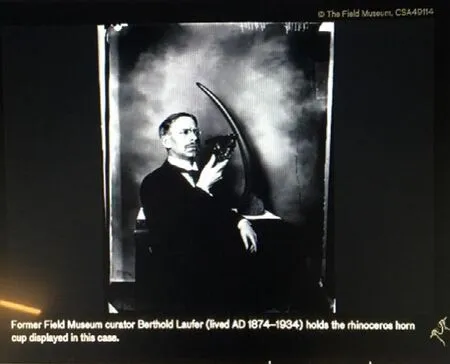

在“跨界與關聯”展廳的一件犀角杯展品前,有一張勞費爾手持這件寶物,正在凝神審視的圖片。下面的顯示屏中所配說明寫道:“前菲爾德博物館東方部主任勞費爾手持的這件犀角杯在此次展覽中陳列。”(圖5)犀角杯旁則配有一段介紹勞費爾的文字。文中寫道:“勞費爾在中華帝國崩潰之前搜集了這件犀角杯。在帝國崩壞、共和建立的動蕩之中,一些珍貴的文物從中國精英的手中流轉到了西方收藏者手中。從勞費爾的信件中可以清楚地看到,他對和他一起工作的中國收藏家非常尊敬。他們的學識和風度激發了他的靈感。”

圖5 唐仲英中國館的電子顯示屏上關于勞費爾的介紹(攝影:左奇志)

勞費爾在其職業生涯的頂峰時期,幾乎成為美國“東方”藏品的最后定調人,等于登上了美國東方收藏界金字塔的頂端。無論是周代玉器、漢代陶瓷還是商周青銅器,博物館研究人員和收藏家都會請勞費爾過眼。經他鑒定、估價之后,收藏家們才會將藏品進行交換、展覽或者捐贈。他死后,其遺產惠及三個博物館:美國自然歷史博物館、芝加哥菲爾德自然歷史博物館、芝加哥藝術館。毫無疑問,在美國的中國學問研究專家之中,勞費爾是無法忽視的一位。

伯內特在勞費爾傳記最后寫道:“當大部分的西方博物館對于非西方藝術普遍采取了一種居高臨下的態度時,他是一位先驅,摒棄了古老的西方種族中心主義。他的理念至今仍體現在博物展品上。對此,現今的博物職業人士仍有許多可學之處。”[1]貝特霍爾德·勞費爾,他對中國的熱愛,他的文化學人類理念,通過菲爾德博物館唐仲英中國館的每一件展品,依然向我們傳遞著脈脈的溫情。

[1]Bennet Branson,Berthold Laufer. Stephen E. Nash,Gary M. Feinman. FIELDIANA AnthropologyNEW SERIES, NO. 36Curators, Collections, and Contexts: Anthropology at the Field Museum, 1893-2002[M]. Chicago:Published by Field Museum of Natural History,2003.

[2]陸慶夫,王冀青. 中外敦煌學家評傳[M]. 蘭州:甘肅教育出版社,2002.

[3]賀昌群. 悼洛佛爾氏[J]. 國立北平圖書館月刊,1934,(9):第8卷第5號.

[4]美國自然歷史博物館官網. [OL]. http://www.amnh.org/.

[5]卡爾·梅耶,謝林·布萊爾. 誰在收藏中國[M]. 北京:中信出版社出版,2016.

[6]江玉祥. 勞弗博士與中國皮影戲[J]. 文史雜志,1992,(04).