電影森林中最高的樹

何映宇

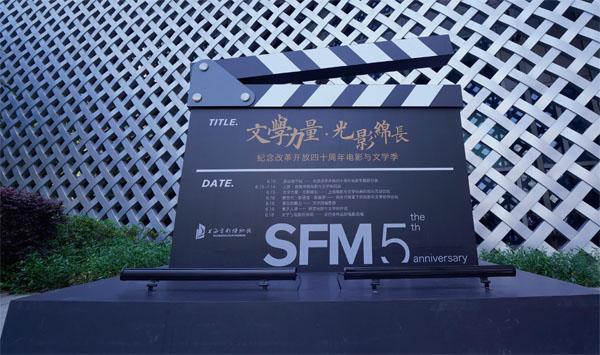

文學力量,光影綿長。

上海的電影和文學一直有很深的淵源,早期的夏衍、巴金、柯靈、張愛玲,都有作品被改編成了電影,甚至直接參與到影片的編劇,例如張愛玲編劇的《不了情》《太太萬歲》;到王安憶、唐穎以及更年輕一代的韓寒、郭敬明等人,根據他們的文學作品改編的電影,也都吸引了無數影迷的關注。

6月15日至18日,“紀念改革開放四十周年——電影與文學系列論壇”在上海電影博物館舉行,探討電影與文學的關系、文學對電影的貢獻。與此同時,在6月17日至7月17日期間,上海電影博物館還在上影廣場打造“上影·思南書局快閃店”,每天邀請一位嘉賓店長,他們之中,有導演、編劇,也有演員、學者。

上海每一位熱愛電影、熱愛文學的你,都歡迎來這里,一起閱讀、聆聽、觀看、傾談。

上海的作家電影傳統

電影和文學有著深刻的淵源。文學的心跳與電影的光影火石交會,文字在光影中呈現,這是兩個藝術門類經久不衰的互動話題。

電影和文學之間,本沒有邊界。在上海,更一直有著作家電影的傳統。

其中最著名的,當然是張愛玲。繼《不了情》之后,導演桑弧約請張愛玲創作第二個電影劇本《太太萬歲》。張愛玲在《太太萬歲》題記中寫:“陳思珍用她的處世的技巧使她四周的人們生活圓滑化,使生命的逝去悄無聲息,她運用那些手腕、心機,是否必需的?她這種做人的態度是否無可疵議呢?這當然還是個問題。在《太太萬歲》里,我并沒有把陳思珍這個人加以肯定或袒護之意,我只是提出有她這樣的一個就是了。”

同《八千里路云和月》《一江春水向東流》等作品比較,《太太萬歲》沒有將電影的表現主題置于壯闊的歷史大背景中,描繪歷史人物或傳奇人生,而是將目光投給這么一個普通人,一個在“上海的弄堂里,一幢房子里就可以有好幾個她”的太太。張愛玲沒有忘記都市觀眾對傳奇故事的熱衷,但她以技巧代替傳奇,嘗試創造一種新的電影形態,用它來表述、解釋一類久為人們所知的故事。

除了張愛玲,柯靈從上世紀30年代開始就與電影結下了不解之緣——1938年,柯靈創作的第一部電影劇本《武則天》問世。之后他又創作了《亂世風光》《春城花落》《海誓》《浪子行》《夜店》《腐蝕》《為了和平》等十多部不同風格題材的電影劇本。

1941年,他與師陀合作,根據高爾基的話劇《底層》改編成話劇劇本《夜店》,1947年又改編成同名電影,由著名導演黃佐臨執導,石揮主演,廣受好評。

建國后,由他編劇的《腐蝕》《不夜城》《春滿人間》都是新中國電影史上非常重要的作品。尤其是湯曉丹導演、孫道臨主演的《不夜城》,通過一家紡織廠老板從抗戰時期一直到新中國的經歷,濃縮了一段時期的經濟史,展現民族工業變遷,不僅具有很強的觀賞性,同時也是珍貴的時代記錄。

巴金是文壇巨匠,他雖未直接參與電影的創作,但幾部文學作品卻一直是電影劇本改編的熱門,其中“激流三部曲”的第一部《家》作為最膾炙人口之作,更是曾先后四次搬上銀幕。

第一次改編是1941年國聯影業公司拍攝的《家》,由當時的影壇四大名旦袁美云(飾梅表姐)、陳云裳(飾琴表妹)、顧蘭君(飾瑞玨)、陳燕燕(飾鳴鳳)聯合主演,當年在上海新光大戲院的首映可謂萬人空巷、場場客滿。第二次改編是1953年香港中聯公司拍攝的粵語片《家》 ,同時又將《春》和《秋》 拍成影片,由吳楚帆、紅線女等主演。1956年上海電影制片廠陳西禾、葉明導演的《家》則是這部作品的第三次改編,這部影片匯聚了眾多紅極一時的明星,也是觀眾們最為熟悉的一部。此外,1957年香港長城影業公司也根據《家》翻拍了影片《鳴鳳》,由程步高執導。

1964年長春電影制片廠根據巴金小說《團圓》改編拍攝了影片《英雄兒女》,影片插曲“英雄贊歌”曾經響徹中國。1984年北京電影制片廠將《寒夜》改編拍成彩色故事片,潘虹在片中的表演令人印象深刻,該片也榮獲當年文化部頒發的優秀影片獎。

文學是點睛之筆

進入新時代,2005年9月8日,由關錦鵬執導,鄭秀文、梁家輝等主演的《長恨歌》公映,這部電影改編自王安憶的同名長篇小說。這部獲得茅盾文學獎的作品,被很多人奉為傳奇史詩愛情的經典,要拍攝這樣一部小說需要一點勇氣。有著上海情結的香港導演似乎特別鐘情上海題材,關錦鵬就是一個。他執意要拍《長恨歌》,卻終究有點把握不住,支線刪去之后,顯得單薄,主演鄭秀文畢竟是香港人,她再怎么努力,始終無法把握一個上海女人的靈魂,特別她一口蹩腳的普通話常常讓人出戲。最終電影的票房和口碑雙雙失利,看來要講好上海故事,絕非易事。這也讓人對王家衛如何改編拍攝金宇澄的小說《繁花》充滿了期待。

也是在2005年,關錦鵬擔任了電影《做頭》的制作人。《做頭》改編自上海作家唐穎的中篇小說《紅顏》,由唐穎的先生、上海先鋒劇作家張獻編劇,江澄導演,關之琳、吳鎮宇和當時初出茅廬的霍建華主演。

基本上,這是《長恨歌》的主題變奏:一個上海女人在丈夫和發型師之間的情欲。和電影《長恨歌》一樣,《做頭》的主演也請來了香港演員,對此,江澄的解釋是:“國內具有都市風情的演員的確鳳毛麟角,而香港和上海兩個城市無論哪方面都很相似,所以香港演員更加能夠勝任上海的故事。”

確實,上海與香港的雙城,有著千絲萬縷的聯系,但是失之毫厘又差之千里,其效果也就仁者見仁智者見智了。

不僅上海作家的小說可以拍成電影,上海電影人也可以將外地作家的作品拍成電影。2016年,《盜墓筆記》公映票房破十億,這部電影就是上海電影集團出品和發行的。

“為了這部影片我們調齊了整個上影的各種資源,可以說是使上了洪荒之力。”上海電影集團董事長任仲倫說。

《盜墓筆記》作為一部大IP,從網劇到電影的改編熱潮無一不證明它的獨特魅力,原著作者南派三叔的無數擁躉更為票房貢獻不少。基于這點考量,任仲倫說,當時電影《盜墓筆記》籌備期間,自己想到的編劇首選,就是南派三叔本人,為此任仲倫三顧茅廬。

在任仲倫看來,好的電影本身是有文學寓意的。體現思想與藝術力量的電影,才是電影森林中最高的樹:“我們堅信文學原創的力量。哪怕是《盜墓筆記》這樣的流行作品,我們也提出了人物塑造與人性表達上的構想,希望有文學的點睛之筆。在確保整體盈利的情況下,堅守優秀藝術傳統,也應該是文化企業的追求。”

郭韓爭霸的小時代

韓寒、郭敬明,兩位“80后”作家的領軍人物都在上海,2010年之后,他們紛紛殺入影壇,在電影市場中掀起一陣腥風血雨。

郭敬明談起當導演的初衷:“小冪(楊冪)曾問我,你拍電影干嗎呀,你又不缺錢?我想也是,何必這么辛苦呢?后來我想明白了,還是因為愛——我真的好愛這群活在文字世界里的人物,很多人包括我在內都一度認為他們是真實存在的人物。”

2013年,郭敬明的《小時代》橫空出世。雖然奢靡拜金,但不妨礙它的票房一路飄紅,成為現象級電影。暢銷書小說家當導演,再加上楊冪、郭采潔、郭碧婷三大美女加盟,確實吸引眼球。

如果只有《小時代1》,一位門外漢的處女作能夠拍成這樣絕對屬于難能可貴,過于苛責沒有必要。但是當郭敬明將《小時代》連拍四部,變成“連續劇時代”之后,電影就有點變味。

《小時代》系列大獲成功之后,郭敬明又拍攝了全亞洲首部CG大片《爵跡》。超強的特效讓人震撼,難以想象剛剛拍完《小時代》的郭敬明能拍出這樣一部視覺大片。

也許是《小時代》倒了很多觀眾的胃口,《爵跡》票房口碑雙雙失利,但如果你拋開對于郭敬明的偏見,看一看《爵跡》,恐怕不得不承認,這是一部不錯的電影——《爵跡》采用的是全球最先進的人物動作捕捉技術,與制作過《阿凡達》特效的全球最強CG公司合作,視覺呈現可以說是絢爛多姿。

《爵跡》改編自郭敬明的同名小說,講述西之亞斯蘭帝國的七度王爵銀塵和他的使徒麒零發生在奧汀大陸上的故事。現在《爵跡2》又將上映,不知道這部電影,能不能讓郭敬明在口碑和票房上取得成功?

緊隨郭敬明的《小時代》之后,2014年7月,韓寒執導的電影《后會無期》在中國內地上映,開啟郭韓爭霸模式。

小時候,韓寒就想做三件事:成為作家、去參加賽車比賽,還有拍電影。電影和文學不同,韓寒可以將腦海中想象中的東西通過音樂、畫面和剪輯呈現出來,他希望呈現出自己覺得比較獨特的敘事風格。“你喜歡也好,不喜歡也好,這就是我的敘事風格,小說也是這樣。我以前的小說有授權給其他人拍過,但事實證明只有我能拍我的東西,只有我了解自己的氣質、自己的方式。”韓寒說。

不過畢竟是賽車手來拍電影,韓寒的第一部電影顯得非常青澀,唯一能讓人留下印象的,大概就只有樸樹演唱的主題曲《平凡之路》了吧。

可是,風水輪流轉,當郭敬明的《爵跡》遭遇滑鐵盧時,韓寒的第二部電影《乘風破浪》卻讓人刮目相看。這部影片以破十億的驕人戰績讓韓寒在影壇站住了腳。雖然有借鑒香港電影《難兄難弟》的嫌疑,但總體來說,電影鏡頭語言嫻熟、幽默感和動作戲份處理得都很有分寸感,不像是個新手,絕對是電影高手才能這樣玩。

郭敬明用《小時代》拔得頭籌,韓寒用《乘風破浪》扳回一城,這兩位“80后”中國青年作家的領軍人物在電影領域的比拼,看來不會就此打住,還會愈演愈烈。那就讓風暴來得更猛烈一些吧,那絕對是書迷的福分,也是影迷的幸運。