小學語文課內外閱讀有效融合,提升語文核心素養

徐惠萍

語文核心素養就是閱讀力、思考力和表達力。要在語文素養的諸多要素及其千絲萬縷的復雜關系中,排出主從關系,找到一個可以統領全局的“總扼點”或“切入點”,這便是閱讀力。問題是,如何使課內外閱讀有效融合,并使之在提升學生語文核心素養上有所作為呢?

一、前置作業來助陣,課前預習更高效

課堂教學是學生閱讀能力提高的主渠道,教師承擔著培養學生基本的閱讀能力和終身學習素養的重任。閱讀教學不僅是讓學生解讀文本,而且要讓學生在受到情感熏陶、思想啟迪、文化積淀的同時,在不同信息中讀出新意。

《麋鹿》是一篇文藝性說明文,介紹了麋鹿外形特點、生活習性和傳奇經歷。對于文本筆墨不多的外形特點和生活習性,教師布置前置作業:你還知道麋鹿的其他生活習性嗎?推薦《動物百科》《即將消失的33種動物》《野生動物故事》《麋鹿的故事》等書籍,這樣可提高學生興趣,開闊學生眼界,讓閱讀更深入。

二、有力抓手助內化,課堂教學更增效

研讀文本之后,幫助學生盡可能找到由閱讀文本向課外閱讀延伸的“切入點”,以鞏固文本知識,豐富、拓展文本。

1.文獻資料——疏通課文內容,理清文脈

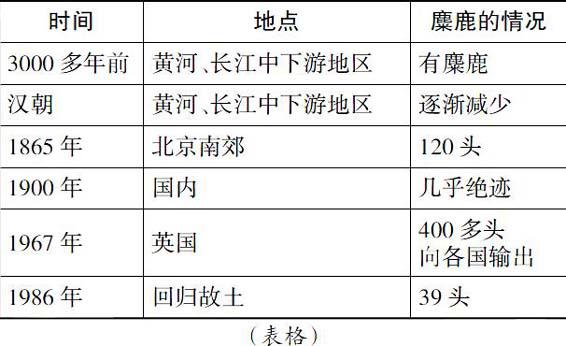

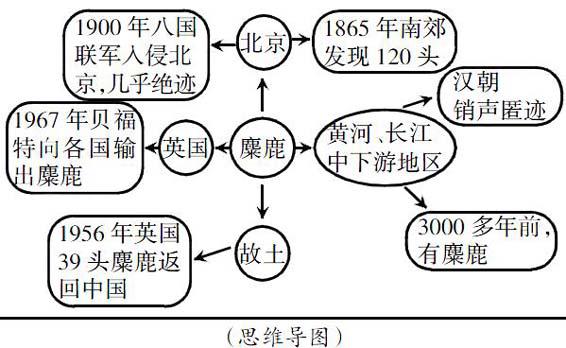

《麋鹿》作者重點介紹了麋鹿的傳奇經歷,從而激發學生熱愛大自然、保護野生動物的思想感情。但作者只用了403個字,記敘3000多年間麋鹿的經歷,還能讓我們對麋鹿的經歷了解得清清楚楚,作者是怎么做到的?讓學生用喜歡的方式梳理清楚。

學生把不同時期麋鹿的發展變化,通過自己喜歡的方式轉化成了一張張智慧的圖表。特別是“折線圖”的表現形式更令人驚喜。這一條曲折的線使得麋鹿的數量變化、命運變化變得更直觀,讓學生真切感受到麋鹿經歷的傳奇。

2.古文詩集——考證文本內容,品言悟情

學生通過課外閱讀,考證并豐富了文本知識。蘇洵《權書》里寫過“泰山崩于前而色不變,麋鹿興于左而目不瞬”。《詩經·大雅》中有“王在靈囿,麀鹿攸伏。麀鹿濯濯,白鳥翯翯”。足以證實三千多年前在中國就有麋鹿。

3.學科滲透——走進作者內心,領悟中心

課文中提到:“1900年,‘八國聯軍入侵北京,最后一群麋鹿慘遭厄運,有的被殺戮,有的被裝上西去的輪船。從此,麋鹿在國內幾乎絕跡。”有同學能聯系五年級下《品德與社會》第8課“鴉片的背后”一課學到的歷史知識,客觀地體會到作者當時的心情。

生:“‘八國聯軍洗劫紫禁城、三海、皇史宬、頤和園等,盜走白銀、文物、國寶奇珍的價值難以估算。和談后,清政府出白銀4.5億才罷休。”——我想說,帝國主義在中國的偷盜肆無忌憚,就是強盜行徑,帶不走的麋鹿也要殺戮,麋鹿慘遭厄運。我感受到了作者的憤怒。

生:“‘八國聯軍曾經在北京燒殺搶掠三天,被‘八國聯軍以槍殺、刺殺、燒殺等手段殺死的中國人達十萬。”——我想說,“八國聯軍”殘忍至極,連動物也不放過,沒人性,我感受到了作者的憤慨。

師:自古以來就同華夏人民共同生活的麋鹿的命運,總是緊緊地同祖國的命運聯系在一起。在封建王朝衰敗的年代,它們流落異邦,作者怎能不義憤填膺?

學科整合不是件簡單的事情,并不是每節課都可以學科整合,整合得好,能讓課堂錦上添花。注重品德學科教學與語文學科的整合,要找準他們之間的結合點、融通點,相互為用、相互促進、相互滲透、相輔相成。

三、適切閱讀助內化,課后練筆更有效

“得法于課內,得益乃至成長于課外。”把課內所學之法及時應用于課外閱讀之中,以求化方法為能力,使課外閱讀能力越來越強,又從廣泛的課外閱讀中學習知識,增長見聞,以求以課外補課內。這樣可以有效地提高閱讀效率,使課內外相互引發,相得益彰。

呂叔湘先生說過,“一個人的語文水平三分靠課內,七分靠課外。”進行課內閱讀和課外閱讀有效銜接的研究,在課內搭建課外閱讀的平臺,在課外體現課內閱讀目標的實現,它們的結合就是完美的結合。總之,語文課內外閱讀是一個不可分割的整體,抓好語文課內外閱讀的有效融合,是提升學生語文素養的重要途徑。

編輯 李琴芳