高中歷史思想史教學策略探索

劉嫻

摘 要:文章針對高中思想史教學中存在脫離社會現實、忽視思想背景、缺少內在邏輯關系、不探索理論思想精髓的現狀,結合人教版必修三《新時期的理論探索》一課的教學設計,嘗試將思想史教學與本土歷史相結合,補充思想內容的背景、理清內在邏輯關系、探究思想本質,探索高中歷史思想史教學中行之有效的教學策略。

關鍵詞:高中歷史;思想史;教學策略;《新時期的理論探索》

中圖分類號:G633.51 文獻標識碼:A 收稿日期:2018-01-15

作者簡介:劉 嫻,女,江蘇省張家港市常青藤實驗中學教師,二級教師,研究方向:中學歷史教學。

目前高中歷史思想史的教學,教師多采用“填鴨式”教學向學生灌輸知識,使整個課堂脫離社會現實,忽視思想背景,缺乏內在邏輯關系,不挖掘理論的思想精髓,讓本就枯燥乏味的思想史更無法引起學生的共鳴。

在《新時期的理論探索》一課的教學設計中,我在教學策略上做了以下嘗試與探索。

一、結合本土歷史,讓高深的理論“接地氣”

20世紀的思想理論對學生來說遙遠且陌生,將這樣的理論與本土歷史相結合,不僅拉近了學生與思想理論之間的關系,更讓枯燥、高深的理論變得“接地氣”。

比如,“南方談話”后,我國改革開放進入新的發展階段。其實,1992年以來張家港的規劃發展就是最好的案例。1992年經國務院批準,張家港成立了全國第一個內河港型保稅區——張家港保稅區,成為中國對外經濟的重要連接點;為了加速對外開放,張家港成功搶修張楊公路,為張家港的經濟發展鋪平了道路。我通過三幅圖片展示張楊公路的前世今生,讓學生在張楊公路的一次次華麗轉身中,直觀感受南方談話對張家港發展的巨大影響。

二、補充時代背景,讓晦澀的理論有依據

任何思想理論的形成都有特定的時代背景,只有將思想理論置于特定的時代背景之下,才能充分認識其形成的原因。

十一屆三中全會上,黨和國家的思想路線、政治路線等發生重大變化,這些決定提出的背景是什么?

1976年“文革”結束,但“文革”的陰影遠沒有消失。1977年作為黨中央代表的《人民日報》明確提出“兩個凡是”方針,簡短的兩句話蘊含了對毛澤東同志盲目的個人崇拜,延續著“文革”的“左傾”錯誤和以階級斗爭為綱的思想路線。直到1978年《光明日報》以一篇《實踐是檢驗真理的唯一標準》的社論,從馬克思主義基本原理出發,直擊“兩個凡是”的要害,打破“凡是派”的神話。同年11月的中央工作會議上,鄧小平以《解放思想,實事求是,團結一致向前看》的報告為今后工作樹立起正確的思想路線。

1978年中央選派鄧小平等高級干部組成新中國歷史上最高級別的考察團,出訪50個國家和地區。時任廣東省委書記的王全國有這樣一段考察感受:“這一個多月的考察讓人大開眼界。……所見所聞使我們每個人都感到吃驚。我們受到了極大的刺激……原來以為資本主義國家是落后腐朽的,走出國門一看,才知道完全不是那么回事。”[1]資本主義國家和地區的飛速發展,讓中國領導層深受震撼,更看清了中國與世界的巨大差距,深刻認識到改革開放的緊迫性與必要性。

在掙脫了思想束縛、見識了資本主義國家富強的背景下,十一屆三中全會上的一系列重大轉折就顯得水到渠成了。關于十一屆三中全會的內容,學生往往會背得一字不差,但結合自身的教學實踐,學生也只是知其然不知其所以然。如若在教學過程中適時地補充時代背景,則可以讓原本艱澀難懂的理論的提出,變得淺顯易懂了。

三、理清內在邏輯關系,讓孤立的理論有體系

建設有中國特色的社會主義理論看似零散,其實每一次理論的發展都源于改革開放過程中產生的問題與困惑。為此,我主要設計以下三大困惑,將具體主張串聯成完整的知識體系。

困惑一:恢復蘇聯模式,還是另闖新路?1978年在做出改革開放的決策后,采用何種改革模式?是依舊按照“老大哥”的模式走下去,還是找到一條適合自己的發展道路?鄧小平同志在1982年中共十二大上給出了這樣的回答:“我們的現代化建設,必須從中國的實際出發。……把馬克思主義的普遍真理同我國的具體實際結合起來,走自己的道路,建設有中國特色的社會主義,這就是我們總結長期歷史經驗得出的基本結論。”這樣,中共十二大提出的“特色論”,解決了在改革模式上的困惑。

困惑二:中國處于社會發展的哪一階段?當時,有的國家領導人認為,中國將很快進入共產主義社會。面對這一困惑,“1987年3月21日,中共十三大報告的起草人向鄧小平同志提交了一份《關于草擬十三大報告大綱的設想》,擬以社會主義初級階段作為整個十三大報告立論的依據,以此說明經濟發展的戰略和經濟、政治體制改革的方向。鄧小平同志閱后批示:‘這個設計好!”[2]這個“好設計”認為中國不僅沒有實現共產主義,還只是處于社會主義初級階段。可見,中共十三大以“初級論”準確地定位了我國所處的發展階段。

困惑三:中國是社會主義國家,還是資本主義國家?隨著改革開放的深入,中國的個體經濟和私營經濟得到發展,但20世紀80年代末90年代初時,當時的私營企業者紛紛患上“百萬恐懼癥”,他們擔心生產經營規模擴大到百萬資產之后,會使自己成為“階級敵人”,會被戴上 “資本家復辟”“剝削”等帽子。這種恐懼癥的實質是將市場經濟與資本主義畫上等號。而馬克思的經典理論則將計劃經濟等同于社會主義。姓“資”還是姓“社”問題的爭論,使改革開放的步伐停滯不前。關鍵時刻,已經隱退的鄧小平同志開始第二次南方視察,發表“南方談話”,解決了困擾許久的姓“資”姓“社”問題,并以“本質論”指明社會主義的本質,再一次給處于十字路口的中國指明了方向。此后,社會主義市場經濟體制被確立為十四大經濟體制改革的目標,1997年鄧小平理論被寫入黨章。

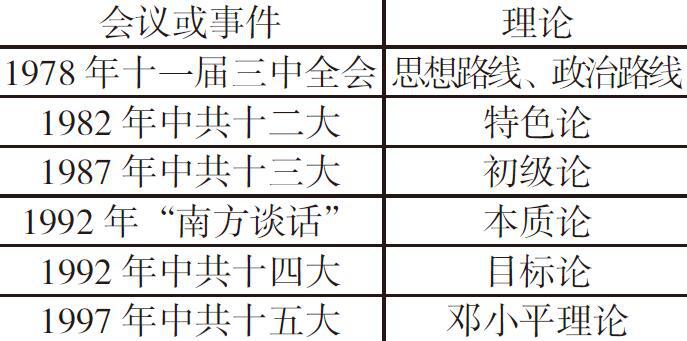

通過一次次對困惑的解答,或將原本看似孤立的思想主張巧妙地連接起來,讓學生在教學中逐步地理解“理論來源于實踐,且在實踐中走向成熟”這一規律。也為該理論搭建起知識框架(如下表)。

四、探究本質,讓抽象的理論有精髓

思想理論中蘊藏著思想家深刻的思想精髓,思想史的教學需要教師充分調動學生的探究精神,從紛繁復雜的思想主張中挖掘思想的精髓。

關于中國特色社會主義理論的思想精髓,我設計了如下問題:從困惑到解惑的過程中,體現出鄧小平理論的哪兩大思想精髓?通過上述三大困惑的鋪墊,學生可以輕易地找到思想精髓之一是解放思想;而在梳理發展脈絡時,涉及的對鄧小平原始文獻的分析,特別是 “走自己的路”“中國特色”等幾大高頻詞匯的出現,給學生留下深刻的印象。這樣,另一思想精髓實事求是,也就呼之欲出了。

總而言之,在思想史教學中,如何讓高深、晦澀、抽象的思想史內容變得通俗、易懂、具體且容易被學生理解,是我們每位教師所追求的目標。這需要教師采用多種教學策略,將理論與本土歷史相結合、補充相關的歷史背景、搭建知識體系、挖掘思想精髓,讓學生在學習中不僅了解思想理論,更能弄清相關理論的內涵與價值,從而提高思想史教學效率。

參考文獻:

[1](美)傅高義.鄧小平時代[M].馮克利,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,2013.

[2]蕭詩美.鄧小平謀略學[M].北京:當代世界出版社,2004.