是誰,“觸發”了非理性消費?

■文/佘賢君

人生的煩惱可以通俗地分為兩類,第一類是“為錢所困”,第二類是“為情所困”。

“為錢所困”又可以分為兩類,第一類是掙錢,第二類是花錢。

花錢的煩惱,就是消費的煩惱。

關于人性的研究,這些年有兩個學科十分活躍,一個是經濟學,一個是心理學。這兩門學科都有古老的過去,但只有年輕的歷史。亞當·斯密1776年出版《國富論》,標志著現代經濟學的誕生;馮特1879年在德國萊比錫大學建立心理學實驗室,標志著心理學成為獨立學科。經濟學強調理性,研究“為錢所困”的問題;心理學強調感性,研究“為情所困”的問題。而實際上,為錢所困的問題,也離不開心理學。

兩位獲得諾貝爾經濟學獎的心理學家把這兩門學科融合在一起,開啟了非理性行為的研究。其中一位是赫伯特·西蒙,他因為有限理性決策方面的研究,獲得了1978年度的諾貝爾經濟學獎。另一位是丹尼爾·卡尼曼,因為發現人們對損失和收益的不同感受,獲得了2002年度的諾貝爾經濟學獎。消費者行為學正好處于經濟學和心理學的交叉點,而非理性消費的研究,又是這個學科最前沿的課題,值得深入研究。

中國是全球矚目的巨大消費市場,在經濟轉型和消費升級的過程中,中國消費者的心理和行為的變化備受關注。

我們曾經擔心崇尚節約的國人消費力不足,今天,有些人卻在過度消費,甚至出現消費失控的現象。

我們曾經擔心國人跟不上科技生活的步伐,今天,我們中的有些人卻正沉溺于網絡游戲帶來的虛擬現實,在成癮行為中不能自拔。

我們曾經擔心國人在決策時過于謹慎,今天,我們中的有些人卻因為很小的理由而沖動購買。雖然我們在99%的情況下依然是理性的,但剩下1%的沖動已讓那99%的謹慎毀于一旦。

網絡購物和移動支付的發展,迅速縮短了沖動到行動的距離。一旦產生購買沖動,我們可以立刻實現購買。移動支付工具可以幫我們即時付款,電商平臺可以把商品快速送到我們身邊。我們開始及時行樂,隨時隨地進行購買,然而,我們得到的不是滿足,而是焦慮。不管我們花了多少錢,不管我們的購買行為多么自由,我們總是有更高的目標需要實現,這種永不停歇的追求讓我們深感不安。

今天,我們的消費行為體現出前所未有的非理性。那么,非理性消費行為遵循怎樣的運行軌跡?是誰,觸發了非理性行為?

對于非理性行為的研究,經濟學家已經開始了30年,并且大量涉足心理學領域。經濟學家希望心理學家加入,而心理學家對這個問題還不夠重視。在心理學家看來,這似乎不值得大驚小怪,他們認為人的行為原本就是非理性的。但是,當這種非理性的沖動變得如此普遍,影響每個人的消費行為時,會導致什么樣的后果,會把人類引向何方?

《觸發非理性消費》努力匯聚心理學家的熱情,整合各派心理學家的力量,借助心理學的相關理論觀點,希望從心理學的一端打通與經濟學的聯結,用心理學思維探討非理性消費的觸發機制,丈量沖動到行動的距離。幫助我們把握自己的沖動,理解自己的任性,減少消費中的糾結,讓我們的消費行為更從容、消費心理更愉悅。

編者按:本文內容選自中央電視臺廣告中心市場部主任佘賢君博士2018年出版的新書《觸發非理性消費》。該書在京東、天貓等各大電商平臺都有銷售,目前居市場營銷類暢銷書排行榜前5名。

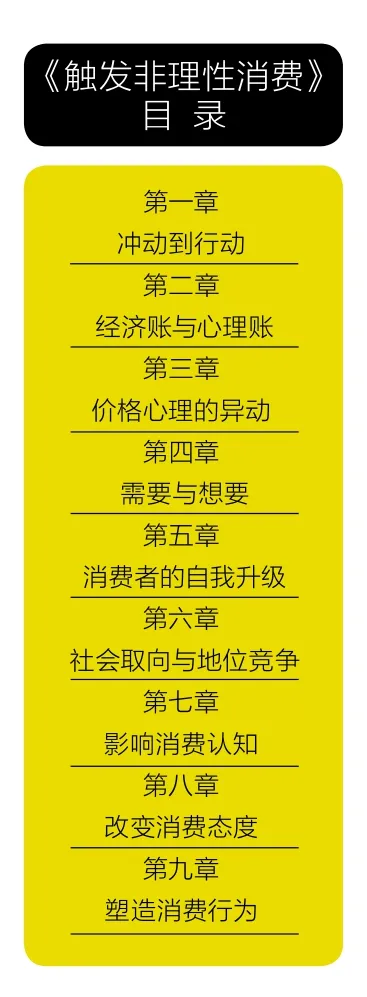

《觸發非理性消費》從三個方面探討非理性消費的過程,內容也因此劃分為三個部分:第一部分介紹非理性消費決策,包括第一章至第三章;第二部分剖析非理性消費的內在動力,包括第四章至第六章;第三部分探討非理性消費者的外部引導,包括第七章至第九章。

沖動消費的誘發,與消費者對自我失去控制有關。人類的大腦是兩種同時存在的自我聯合體,一個是“短視的沖動者”,另一個是“長遠的計劃者”。在購買決策中,兩個自我總是發生沖突,理性的自我控制總是敵不過沖動的野性呼喚。

沖動消費的誘發,還與打折促銷密切相關。不是所有人都喜歡便宜的商品,但是大多數人都喜歡占便宜。消費者購物的理由,可以不是獲得產品的價值,而是得到優惠。當便宜成為購買的理由,假冒偽劣就會變得理所當然。

對未來的擔憂,對過去的后悔,都會讓我們舉棋不定。購買決策時的心理糾結,一種叫“選擇困難癥”,另一種叫“購后失落癥”。正是因為難以做到絕對理性,我們只能采取有限理性決策。本書的第一章將分析消費者的購買決策和沖動消費。

金錢與我們的生活密切相關,在即將支付金錢的關鍵時刻,消費者總是算不清楚“經濟賬”,他們真正在意的,其實是“心理賬”。消費者對損失的敏感遠遠超過對收益的渴望。

損失和收益的感受不是固定的,可以通過語言的表述發生變化。錢和錢也是不一樣的,不同的錢屬于不同的心理賬戶,有些錢我們花得很輕松,有些錢我們花得很痛苦。本書的第二章將介紹消費者如何計算“經濟賬”與“心理賬”。

價格圍繞價值上下波動,價格不能偏離價值,是經濟學的基本原理。但是,價格心理的感受與產品的實際價值往往相去甚遠。消費者對價格的反應并不取決于他們的理性計算,而是取決于他們的心理感受。購物時,消費者會貨比三家,但有時候,這種比較反而讓他們迷失方向,為此支付更多不必要的成本。本書的第三章將會介紹價格心理的異動現象。

非理性消費的內在動力

消費行為的動力源于需求,馬斯洛的需求層次理論可以解釋絕大部分行為的動機。但是,有時我們會莫名其妙地購買一些沒用的東西。我們的行為似乎被一種無形的力量驅使,我們就是想要。那么這種無形的力量是什么?是源于內心的焦慮,還是因為心理平衡被打破,本書的第四章將會討論“需要與想要”。

消費是一種身份認同,消費者希望購買與自我價值匹配的商品,建立積極的自我概念,通過消費進行自我提升。由于理想自我與現實自我存在差距,我們經常對自己不滿意,這正是我們消費升級的動力源泉。

消費者會在消費中突出自己的優點,隱藏自己的缺點。每一次消費行為都涉及消費者的尊嚴,維護消費尊嚴往往比消費本身更重要。自卑感與消費尊嚴密切相關,自卑可以摧毀—個人,也能夠讓人發憤圖強。超越自卑的原始力量,正是非理性行為的動力。本書的第五章將介紹人們在消費中的自我升級。

消費行為的動力,還來自人們的親社會行為,本書的第六章將剖析消費中的社會取向和地位競爭。盡管我們每個人都十分強調自我,但是在茫茫的人海中,我們通常會以兩種方式失去自我。第一種是“看別人如何生活”,這會導致攀比消費,對于攀比中的消費者,產品的使用價值不重要,重要的是產品帶來的地位競爭效應。第二種是“生活給別人看”,這會導致炫耀消費,消費者購買昂貴的商品只是希望顯示自己的財富和地位。

中國是禮儀之邦,人情消費是維護人際關系所必須的感情投資。人情消費帶來巨大的心理負擔,不少消費者為人情所累。為了躲過人情消費帶來的焦慮,許多人寧可逃到市場經濟之中,遵循“親兄弟明算賬”的公平交易原則。

非理性消費的外部引導

每天都有數不清的廣告信息圍繞著消費者,試圖影響消費者的認知、改變消費者的態度、塑造消費者的行為。在這個過程中,消費者受到了怎樣的影響,會有哪些變化,本書的第七章、第八章、第九章將分別討論這些問題。

西方有句諺語:“一千個觀眾就有一千個哈姆雷特。”意思是說,一千個觀眾看完莎士比亞的《哈姆雷特》后,會有一千種感受。消費者對信息的認知,不是被動地接受,而是自上而下地主動加工,這也使認知與事實存在距離。

認知偏離了事實,行為就會失去理性。那么,人們為什么會有認知偏見,哪些因素在影響我們的認知,本書的第七章將討論如何影響消費者的認知。

態度是主觀的心理傾向,正是這些主觀傾向,引導著我們的非理性行為。我們不喜歡口是心非的人,自己也會盡量避免言行不一。行為和態度保持一致,是我們的本能。態度的變化會引起行為的變化,所以,改變消費態度就成為廣告傳播的重點。

在廣告傳播中,通常需要考慮:誰來做廣告代言人,怎樣設計廣告信息,選擇什么樣的傳播媒介。同樣的話由不同的人來說,采取不同的表達方式,選擇不同的傳播媒介,傳播效果會有顯著差異。

創意策略是廣告成功的關鍵。有些廣告創意可以產生強烈的感官沖擊,卻不能產生理想的說服效果;有些廣告創意看起來平淡無奇,卻能產生良好的說服效果。本書的第八章將介紹廣告傳播中態度的改變。

在行為主義心理學家華生看來,人的行為根本談不上理性,因為他根本不承認意識的作用。消費行為無非是對刺激的反應,只要我們調整外界的刺激,就能隨意操控人們的消費行為,而這些操控技術,營銷人員已經駕輕就熟。

人性的秘密逐一被解讀,營銷人員對消費行為的操控比我們想象的還要可怕。游戲和虛擬世界的成癮性消費,正在困擾著一些年輕人。消費者為什么會上癮,成癮行為中隱藏著怎樣的機制,本書的第九章將探討如何塑造消費者的行為。

《觸發非理性消費》是理論和實踐碰撞的產物。在理論方面,我聚合了心理學和經濟學的相關研究,梳理了這個領域過去100年的經典理論和最近10年的前沿研究成果,用通俗的語言解讀那些深奧的理論,揭示非理性消費的秘密。在實踐方面,在中央電視臺的廣告經營工作給我創造了得天獨厚的條件,每年有5000多個品牌在中央電視臺投放廣告,使我有機會觀察各個行業的消費市場。我將其中的經典案例,精雕細琢之后融入本書,增強了本書的實用性和可讀性。

《觸發非理性消費》的內容來源于實踐,經歷過市場的檢驗。從2010年開始,我為中國傳媒大學商學院的MBA學員講授消費者行為學課程。同時,我還在清華大學、北京大學等高校及社會培訓公司舉辦的高級研修班講授消費心理與營銷策略等課程。這些年,研究生以上的聽課學員累計已超過1萬人。根據學員的反饋,我不斷優化課程內容,本書呈現的正是提煉之后的精華。

業界對《觸發非理性消費》的評價