也談軟環(huán)境

文/林木

看到上期《中國儲運》“創(chuàng)新與軟環(huán)境”這篇文章后頗有感想,因此也想談一談軟環(huán)境。

科技創(chuàng)新是強國必由之路,而人才是科技創(chuàng)新的基石,所以說培養(yǎng)人才的教育機構(gòu)才是科技創(chuàng)新的根。然而現(xiàn)實中的學(xué)校并不盡如人意,正如“創(chuàng)新與軟環(huán)境”那篇文章中所講:學(xué)校,尤其是大學(xué),應(yīng)該是個生機勃勃,思想活躍,充滿創(chuàng)新氛圍的地方,然而中國的教育適合培養(yǎng)大量的、合格的工程師,但是極不適合培養(yǎng)出頂尖的科技人才。然而沒有這些頂尖的人才,中國也無法取得進(jìn)步。

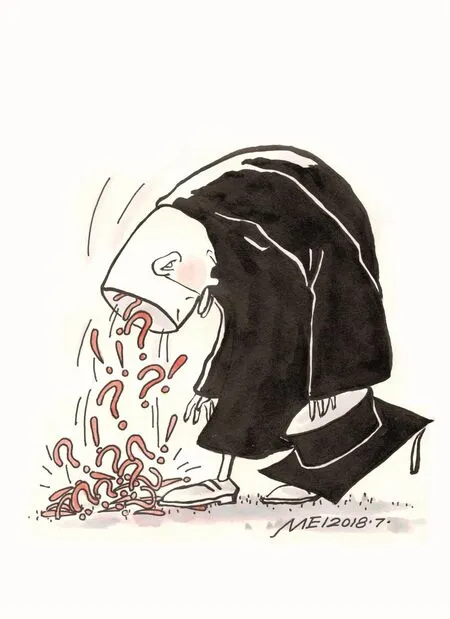

前些日子,北大學(xué)校長在校慶典禮上念錯“鴻鵠”發(fā)音上了頭條,網(wǎng)民們立即搜索到有多位校長和高官念過白字。其實,念白字也是常有之事。“文革”荒廢了學(xué)業(yè),毀了幾代人,靠背“語錄”,學(xué)“老三篇”,語文功底肯定不扎實,所以今天念白字也就不足為奇了。然而,讓人費解的是,這位校長還說了“焦慮與質(zhì)疑并不能創(chuàng)造價值,反而阻礙我們邁向未來的腳步”這樣一句話。焦慮且不說了,若說質(zhì)疑的話,不也是一種科學(xué)探求精神嗎?怎么與“阻礙我們邁向未來的腳步”搭上了界?喲,上綱上線啦,這板子打得可真不輕。

法國啟蒙思想家狄德羅說,質(zhì)疑是邁向哲理的第一步。中國著名科學(xué)家周光召說,懷疑精神是科學(xué)精神的重要組成部分。想當(dāng)年,不就是質(zhì)疑“兩個凡是”引發(fā)出實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)大討論。在科學(xué)界,因質(zhì)疑而促進(jìn)科學(xué)技術(shù)發(fā)展的事例更是舉不勝舉。北大的“德先生和賽先生”也是有傳承的,說到底這就是北大的“軟環(huán)境”,難道今天這個傳承消磨掉了?而是像北大教授錢理群說那樣,正在培養(yǎng)出一批“絕對的、精致的利己主義者”?大學(xué)是培養(yǎng)人才的機構(gòu),萬萬不能把“質(zhì)疑”禁錮起來,通過質(zhì)疑發(fā)現(xiàn)問題,解決問題,才能邁向未來。

其實,軟環(huán)境范圍極大,不僅僅是教育,放眼中國還有更重要的法治環(huán)境。科技創(chuàng)新離不開法律的保護(hù),若是法律不健全必定會殃及科技創(chuàng)新的人。被稱為“中國科技第一案”的浙江大學(xué)原副校長、中控科技創(chuàng)始人褚健涉嫌貪腐案在坊間影響甚大,也引發(fā)較大爭議,浙大的數(shù)百師生及多位中國工程院院士聯(lián)名上書,為其作保求情。

褚健案所涉及的早期科研人員下海創(chuàng)業(yè)問題,以及科研項目的申請及經(jīng)費使用問題,均是在原有科研管理體制下扼住科技人員創(chuàng)新“咽喉”的普遍問題,因此在科學(xué)界引起了科學(xué)家們的廣泛共鳴。褚健被羈押期間,他創(chuàng)辦的另一家高科技企業(yè)中易和科技有限公司,被進(jìn)行了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,而褚健及其家人均稱對該轉(zhuǎn)讓毫不知情。失去褚健的中控發(fā)展也遭受嚴(yán)重挫折,多個國家保密項目陷入停滯,其他的科研項目也被迫中止,大量科研骨干相繼離職。

被稱為第二個褚健案的清華大學(xué)建筑學(xué)院建筑技術(shù)科學(xué)系教授付林,自2016年3月16日被捕,至今尚未審判。去年3月中國法律界權(quán)威人士高銘暄、樊崇義、趙秉志、張智輝、方向聯(lián)名論證,一致認(rèn)為付林不構(gòu)成犯罪。

褚健案和付林案到底是什么性質(zhì),現(xiàn)在尚存爭議。不過,近日身陷囹圄12年的物美超市創(chuàng)始人張文中被最高法院宣判無罪。這被最高法院稱為具有標(biāo)桿性意義的判決,是改革開放以來罕見的重大涉產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟案件平反。

對于褚健案和付林案來說,不能再在講究程序、法治的今天拖延下去,無論是冤案平反,還是清理不適應(yīng)的法律條款,都足夠令人期待。當(dāng)然,這個過程可能要清算歷史舊賬的,可能會有方方面面的阻力,但是如能頂住壓力,把案件清清白白整明白了,還真是中國法治的一個大進(jìn)步。尤其對民營企業(yè)來講,嚴(yán)格區(qū)分經(jīng)濟糾紛與經(jīng)濟犯罪的界限、區(qū)分企業(yè)正當(dāng)融資與非法集資的界限、區(qū)分民營企業(yè)參與國有企業(yè)兼并重組中涉及的經(jīng)濟糾紛以及與惡意侵占國有資產(chǎn)的界限,防止把經(jīng)濟糾紛當(dāng)作犯罪處理,會讓民營企業(yè)家沒有了“出行”的恐懼、沒有了“經(jīng)營”的恐懼,這樣一個“軟環(huán)境”應(yīng)當(dāng)是依法治國最重要的一個標(biāo)志。讓我們一起期待它的到來吧!

北大培養(yǎng)高材生,焦慮質(zhì)疑腦中清。利己主義成圣經(jīng),學(xué)成無不是“精英”。梅逢春