積極心理學干預對產后抑郁癥的影響*

陳宇 馮俊 楊楠 喬麗娟 黃興 張露 何靜

(川北醫學院第二臨床醫學院·南充市中心醫院 1.綜合病區, 2.五官科, 四川 南充637000)

產后抑郁癥是產褥期高發性精神綜合征,個人生理、心理因素及家庭、社會因素與該癥發生均有密切關系[1]。產后抑郁癥患者心理波動明顯,情緒表現脆弱,情感極為敏感,存在焦慮、易怒、沮喪等臨床表現。研究指出,產后抑郁癥可引起其他婦科并發癥,不僅危害患者身心健康,而且對母子關系及嬰兒成長發育產生不良影響,需采取有效方法進行干預[2]。產后抑郁癥護理是臨床研究熱點,而科學地心理干預方法是護理關鍵。本研究旨在進一步探尋產后抑郁癥的有效護理方法,現報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選取2015年12月~2017年12月收治的產后抑郁癥患者86例為研究對象,研究經倫理委員會審查并批準,以隨機數字表法分為觀察組43例和對照組43例。兩組患者一般資料無顯著差異(P>0.05),具有可比性,見表1。

表1 兩組患者一般資料對比Table 1 Genernal data of two groups

1.2納入標準①年齡≥20歲。②已婚。③符合產后抑郁癥診斷標準[3]。④意識清楚,無交流障礙。⑤小學以上文化水平。⑥對本研究知情且同意。

1.3排除標準①有精神疾病史。②嬰兒存在嚴重疾病、畸形或死亡。④重要臟器嚴重功能不全。③有藥物依賴史。⑤病歷資料不全。

1.4方法對照組接受常規護理干預,給予健康宣教、育兒指導、常規心理干預等。觀察組在積極心理學指導下實施護理干預,護理人員在干預前接受心理咨詢知識及積極心理學理論培訓,熟練掌握積極心理干預技術,具體方法為:①自我認知:護理人員主動與患者進行溝通,疏導患者產后心理障礙,耐心傾聽患者訴求,取得其信任。分析患者非理性信念,引導患者認識自身消極心理及不良行為,并向其講解積極心理學相關知識。②實踐感恩:指導患者回憶來自親友的恩惠,并每日記錄生活中值得感謝的人或事,提升患者滿足感與幸福感。③優勢運用:幫助患者發現自身優點,并為其提供可以發揮優點的活動,如讀書交流會、病友聚會等,使患者獲得成就感,增強自我認同。④輸入愉快因子:護理人員通過與患者交流、溝通,了解其感興趣的事物,如患者喜歡美食,可囑家屬盡量提供營養、美味食物;組織患者進行適當娛樂活動,并指導患者在日常生活中對愉快因子予以感悟及記錄,保持積極、樂觀心態。⑤希望重建:鼓勵患者觀看積極向上視頻,閱讀勵志書籍,接收正確價值觀、人生觀;鼓勵患者對未來予以展望,寫出自己心愿、理想,并列舉成功康復病例,幫助患者建立信心。

1.5觀察指標①護理干預前后,以產后抑郁篩查量表(PDSS)與愛丁堡產后抑郁量表(EPDS)對患者抑郁程度予以評價。PDSS量表包含7個維度,共35個條目,采用5級評分法,分值范圍35~175分,60分為臨界值,分值與抑郁程度呈正相關性[4];EPDS量表共包含10個條目,采用4級(0~3分)評分法,分值范圍0~30分,9.5分為臨界值,分值與抑郁程度呈正相關性[5]。②護理干預前后,以生活質量綜合評定問卷(GQOLI-74)對患者生活質量予以評價,問卷包含軀體功能、社會功能、物質生活狀態、心理功能4個維度,共74個條目,各維度分值范圍0~100分,分值越高,提示生活質量越好[6]。③患者出院前,填寫自制護理滿意度調查問卷,內容包括:人文關懷、理論水平、護理技巧、護患關系等,分值范圍0~100分。根據分值評定為滿意(>90分)、一般(60~90分)、不滿意(<60分)。滿意率計算公式:(滿意率=一般例數+滿意例數)/總例數×100%。

2 結果

2.1兩組抑郁程度對比干預前兩組患者抑郁癥狀無顯著差異(P>0.05),干預后均有好轉,且觀察組干預后PDSS、EPDS評分與對照組比較,均明顯較低,差異均有統計學意義(P<0.05),見表2。

2.2兩組生活質量對比干預前兩組患者生活質量無顯著差異(P>0.05),干預后均有改善,且觀察組干預后GQOLI-74各維度評分同對照組比較,均明顯較高,差異均有統計學意義(P<0.05),見表3。

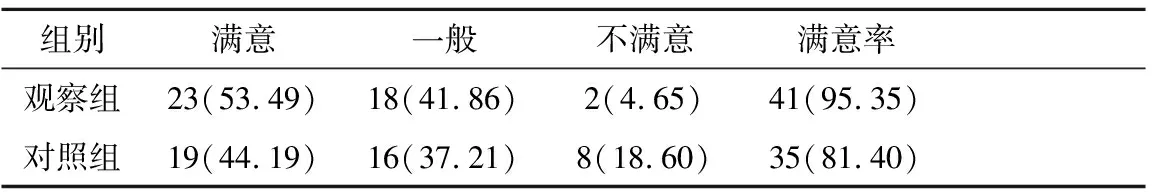

2.3兩組護理滿意度對比觀察組患者護理滿意率為95.35%,同對照組的81.40%比較,顯著升高,差異有統計學意義(P<0.05),見表4。

表2 兩組患者干預前后PDSS、EPDS評分對比分)Table 2 Comparison of PDSS and EPDS of the two groups before intervention

注:與本組干預前對比,①P<0.05;與對照組對比,②P<0.05

表3 兩組患者干預前后GQOLI-74各維度評分對比分)Table 3 Comparison of GQOLI-74 before and after the intervention

注:與本組干預前對比,①P<0.05;與對照組對比,②P<0.05

表4 兩組患者護理滿意率對比[n(×10-2)]Table 4 Comparison of nursing satisfaction

注:與對照組比較,①2=4.074,P=0.044

3 討論

產后抑郁癥在臨床中較為常見,對母嬰健康及家庭關系均有較大危害,是嚴重的公共衛生問題。有數據顯示,我國產后抑郁癥發生率為11.38%~15.01%,且患者治愈后再次妊娠,復發率可達20%~30%[7]。產后抑郁癥發生與多因素相關。研究指出,遺傳因素、生理因素、心理因素、家庭因素、胎兒因素及社會因素均對產后抑郁癥的發生、發展有不同程度影響[8-11]。目前如何有效促進患者康復,是臨床護理工作重點。

隨著醫學模式的變革和發展,對患者心理方面的需求越來越重視,心理干預成為產后郁抑癥患者護理的重要環節[12-13]。有研究表明,積極品質是人類發展核心要素,心理學不僅要求矯正患者不良心理,還應培養其積極品質,積極心理學作為一種新的心理研究模式,能充分發掘患者情感及個性特征,增強積極情緒體驗能力[14]。有學者認為,基于積極心理學理論,對患者實施護理干預,可增加患者愉悅、快樂等美好體驗,增強其內心幸福感[15]。

目前積極心理學在急重癥、慢性疾病、精神疾病等諸多領域均得到廣泛運用[16]。本研究在積極心理學指導下對產后郁抑癥患者實施護理干預,結果顯示,觀察組PDSS、EPDS評分明顯較對照組低,提示基于積極心理學的護理干預可有效減輕產后抑郁患者的抑郁程度,對臨床康復有確切促進效果。以積極心理學為指導,對產后抑郁癥患者實施自我認知干預,可使其認識積極心理的重要性;通過實踐感恩,可提升患者滿足感與幸福感;幫助患者發現自身優點,并鼓勵其展現優點,可使患者獲得成就感;通過輸入愉快因子,能使患者保持積極、樂觀心態;重建希望可幫助患者樹立康復信心。

有報道證實,科學護理方法能有效改善產后抑郁癥患者的生活質量[17-20]。本研究中觀察組患者干預后GQOLI-74各維度評分均明顯高于對照組,提示積極心理學指導下的心理干預不僅能減輕患者抑郁程度,并且對改善軀體、社會功能及物質生活狀態有積極作用。本研究顯示,觀察組患者護理滿意率明顯高于對照組,表明積極心理學指導下的護理干預可促進護患關系和諧。

4 結論

本研究結果表明,在積極心理學指導下,對產后郁抑癥患者實施心理干預,可有效促進抑郁癥狀改善,提升生活質量,提高護理滿意度,具有較高臨床價值。