中西醫護理法在小兒病毒性心肌炎護理中的應用分析

劉 冰

(大慶市中醫醫院兒科,黑龍江 大慶 163000)

小兒病毒性心肌炎是兒科患者就診的常見病之一,主要是以病毒入侵機體,導致機體感染為主的小兒疾病。導致本病的常見病原主要有病毒、真菌、立克次體和螺旋體等。臨床研究顯示,隨著生活環境及生活方式的改變,此病的發生率呈逐年增多趨勢,且多發生于3~14歲的學齡前以及學齡兒童[1]。臨床治療主要以抗病毒治療、維生素C、輔酶Q10、ATP、環化腺苷酸等藥物進行對癥治療等。小兒病毒性心肌炎治療過程中應輔以良好的護理干預措施,能增強其臨床治療效果,以及加速小兒身體機能的恢復。本文對我院收治的小兒病毒性心肌炎患者采用中西醫護理模式進行研究,效果顯著,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 本研究選擇2017年3月—2018年3月在我院兒科接受診治的100例病毒性心肌炎患兒作為研究對象,按照護理方法的不同分為對照組與觀察組,每組患者各50例。對照組患者中,男25例,女25例,患者的年齡為3~14歲,平均年齡為 (8.5±1.3)歲。觀察組患者中,男26例,女24例,患者的年齡為4~14歲,平均年齡為 (8.6±1.4)歲。2組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2納入標準 (1)經實驗室檢查及影像學檢查確診為病毒性心肌炎的患兒;(2)患兒沒有伴隨其它重大臟器疾病;(3)家屬簽署知情同意書且同意此次研究。

1.3排除標準 (1)排除不符合本次研究的患者;(2)排除全身重大疾病的患者;(3)排除神智、意識不清的患者。

1.4護理方法 2組患者均給予對癥方法進行治療,對照組患者給予常規護理模式,方法如下:(1)護理人員應隨時觀察患者生命體征的變化,并做好記錄,同時需多次對患兒進行巡查。若患者發生發熱、胸悶、喘息等不適癥狀時,應立即給予患者吸氧進行治療;(2)定期對患者及患者家屬講解病毒性心肌炎的發病原因、致病因素、病程發展、治療方法等方面的相關知識,以緩解患者緊張、恐懼等不良情緒,增強患兒對抗疾病的信心[2];(3)患病期間患者需要長期臥床休息,長久臥床容易導致胃腸蠕動減弱,消化功能隨降低等情況。對于上述情況,需選擇易消化、易吸收的食物,避免食用辛辣刺激性食物。少食含糖、含鹽較高的食物,同時需注意熱量和營養的補充,可進食適量的多食瘦肉、魚類、豆制品、雞蛋等高蛋白食品,以及新鮮蔬菜、水果等。飲食的合理搭配直接影響患兒的身體狀況及住院時間;(4)依據患者的實際情況,制定個性化的運動方案,提高患者體質,增強患者的抵抗力;定期對患者居住的房間進行全面的消毒處理。

觀察組在上述護理方法基礎上采用中醫護理措施,方法如下:(1)情志護理:給予患者情感支持,避免患者談論疾病時容易煩惱激動;此外,需要穩定患者的不良情緒,鼓勵病人宣泄內心的不滿,采用放松護理療法,降低患者的焦慮悲觀情緒;(2)舒適體位按摩護理;按摩耳部反射區:心區(心俞、心臟點)、心(耳甲腔中心凹陷處)及耳背上部,每日2次,兩耳交替進行;(3)按摩相關反射區:胃、胰腺、十二指腸、肝臟、膽囊及各關節反射區。每日按摩1次,每次15 min為宜。

1.5觀察指標 觀察2組患者的護理效果、住院時間、軀體功能、心理功能、生活功能等相關指標。

1.6療效評定標準 治愈:患者的所有不良臨床癥狀都消失,復查時各項指標恢復正常;顯效:患者的臨床癥狀、體征逐漸消失,心電圖、心肌酶譜等指標基本正常;有效:患者的臨床癥狀及復查時患者的心電圖、心肌酶譜等指標有所改善;無效:臨床癥狀沒有任何改善,且患者存在加重現象[3]。

1.7統計學方法 本研究所收集的數據均采用統計學軟件SPSS 18.0進行統計分析,計量資料以(x±s)表示,采用t檢驗,計數資料以百分比表示,采用卡方檢驗,以P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

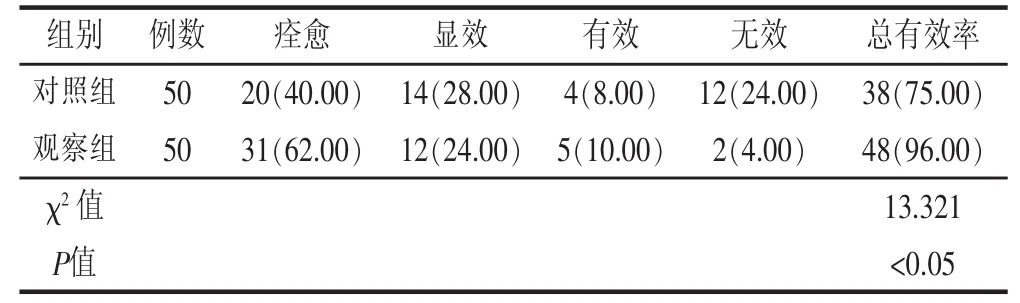

2.12組患者護理效果比較 對照組總有效率為75.00%,觀察組總有效率為96.00%,觀察組明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者總有效率比較 [例(%)]

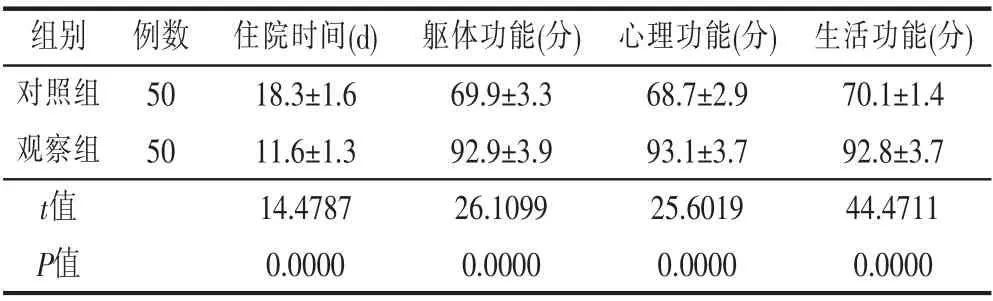

2.22組患者住院時間、軀體功能、心理功能、生活功能比較 2組患者的住院時間、軀體功能、心理功能、生活功能比較,觀察組住院時間少于對照組,觀察組的軀體功能、心理功能以及生活功能均高于對照組,差異具有統計學意義 (P<0.05),見表2。

表2 2組患者住院時間、軀體功能、心理功能、生活功能比較(±s)

表2 2組患者住院時間、軀體功能、心理功能、生活功能比較(±s)

組別 例數 心理功能(分)對照組 50 68.7±2.9軀體功能(分)69.9±3.3觀察組 50 93.1±3.7 92.8±3.7住院時間(d)18.3±1.6生活功能(分)70.1±1.4 11.6±1.3 92.9±3.9 t值 14.4787 26.1099 25.6019 44.4711 P值 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

3 討論

病毒性心肌炎是兒科常見病之一。相關文獻顯示,導致小兒病毒性心肌炎相關的主要因素是病毒感染,以及在臨床治療中也發現誘發小兒病毒性心肌炎發病機制的是,當患者的抵抗力下降時,病菌易感染機體,致使心肌組織受損進而引發該病。其中,以感染柯薩奇病菌的患者居多[4]。在祖國醫學中,小兒病毒性心肌炎屬于“心悸”“胸痹”的范疇,主要的發病機理是溫邪病毒入侵心肌、肺或胃腸等組織,從而導致灼津耗氣,內舍心肺,致使患者出現氣血兩虛,血氣不足等癥狀[5]。此外,患者除心悸、胸悶等癥狀外,還常出現乏力、食欲不振、失眠等。臨床研究發現,患兒多數伴有腸道及上呼吸系統病毒感染史[6]。在臨床治療中除了給予患者對癥治療外,還要采取有效的護理措施,讓患者對疾病產生的原因、治療、護理及預后有更清楚的了解,促使患者更快的恢復,從而增強患者的體質,提高患者的抵抗力,降低病菌對患者心肌造成的損傷,起到緩解患者不良病癥的作用[7-8]。

本研究中采用中西醫結合的方法進行護理,其中,中醫護理采用穴位按摩,按摩可舒經活絡,氣血流暢,協調臟腑,增強血液、淋巴液的有效循環,促進心肌細胞代謝,提高了患者自身的免疫力,從而使機體恢復正常。本研究中,觀察組總有效率96.00%明顯高于對照組的75.00%;觀察組的軀體功能、心理功能以及生活功能等指標均高于對照組。由此證明,中西醫護理應用在小兒病毒性心肌炎護理中,能減少患者的住院時間,提高療效和生活質量,值得推廣應用。