關于《原子核外電子排布》的一點教學體會

辛 瑞,劉紅巖

(準格爾旗第一中學,內蒙古 鄂爾多斯 010400)

在高中化學物質結構部分中,《原子核外電子排布》這一節內容比較抽象,是學生從宏觀進入微觀領域,從物質結構角度了解元素化學性質和變化本質的關鍵部分[1]。由于學生對宏觀領域實物的運動狀態已經非常熟悉,所以在這一部分的微觀領域的學習中,學生很容易出現理解難,甚至厭學的狀態。怎樣使學生在較短的時間里掌握核外電子排布規則,是這節內容的關鍵。

結合高中生的認知水平和層次,在這一部分,任課教師在講解的過程中會出現欲深不能,欲淺不行的尷尬境界[2]。為了能更好的引導學生對核外電子排布的理解和掌握,課堂中主要采用形象化教學的方式,使學生掌握核外電子排布的三原則。

1 “核外電子排布三原則”的形象化教學

原子核外電子排布主要遵循的是核外電子排布三原則:能量最低原理,泡利不相容原理和洪特規則。在授課過程中,對三原則進行形象化描述,將復雜抽象的微觀問題,形象化為簡單易懂的宏觀現象,這樣學生才能在理解的基礎上牢記概念及規律。

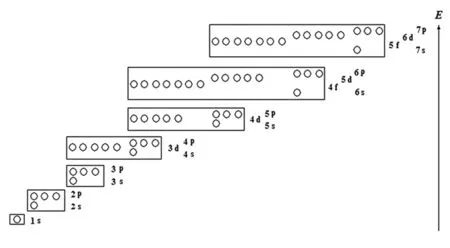

能量最低原理是首要考慮的。系統的能量越低越穩定,這是自然界的一個普遍規律。原子中的電子排布也同樣遵守這一規律,所以,電子盡可能填充在能量低的軌道。從Pauling的原子軌道近似能級圖(圖1)中我們可以看到,第一層的1s軌道能量是最低的,電子當然優先填充在1s軌道。那么這就出現了問題,是不是所有電子都要填充在第一層中1s軌道中呢?顯然不能,每一個軌道都有飽和度,都會有填滿的時刻。1925年瑞士物理學家泡利(Pauli)根據光譜實驗提出了一個泡利原理的假設:每一個原子軌道只能容納自旋方向相反的兩個電子。這就使問題得到解決。為什么容納的是兩個自旋相反的電子而不是自旋相同呢?由于電子自轉也會形成電流,電流產生磁場。而同向旋轉的兩個電子所產生的磁力的作用方向是相反的,體現為排斥力;排斥力抬高了體系能量,所以不穩定,這就不符合第一條原則。而如果它們是反向填入到軌道的時候,所產生的磁力是吸引力,終究能使體系能量下降的作用,這樣就符合第一條原則,所以,兩個電子都是以自旋反向填充到原子軌道中的。另外一個問題隨之出現,在向軌道中填充電子的時候,是不是每個軌道依次填滿呢?德國物理學家 F. Hund 根據大量光譜實驗數據總結出一個規律,即電子分布到能量簡并的原子軌道時,優先以自旋相同的方式分占不同的軌道。因為這樣的排布方式總能量最低[3]。為了更好的理解三原則,把含有不同能級的電子層形象化為不同的樓層,一樓只有一個1s房間,安排滿兩個電子以后就要去二樓。從二層樓開始每一層樓都會有高度不同的不同種類的房間,比如第二層有位置較低一點的一間2s房間,和位置較高一點的三間2p房間,先安排好2s房間后,向上走就到2p房間,這三個2p房間大小一樣,但是朝向不同。讓每個電子盡可能都有較大的空間,所以先是每個房間住一個電子,之后如果還有電子,電子以自旋相反的形式繼續填滿二層的房間,然后才能繼續上更高的樓層。以此類推。利用爬樓安排電子入住的比喻,可以讓學生更好的理解核外填充電子的規則。

圖1 Pauling 的原子軌道近似能級圖

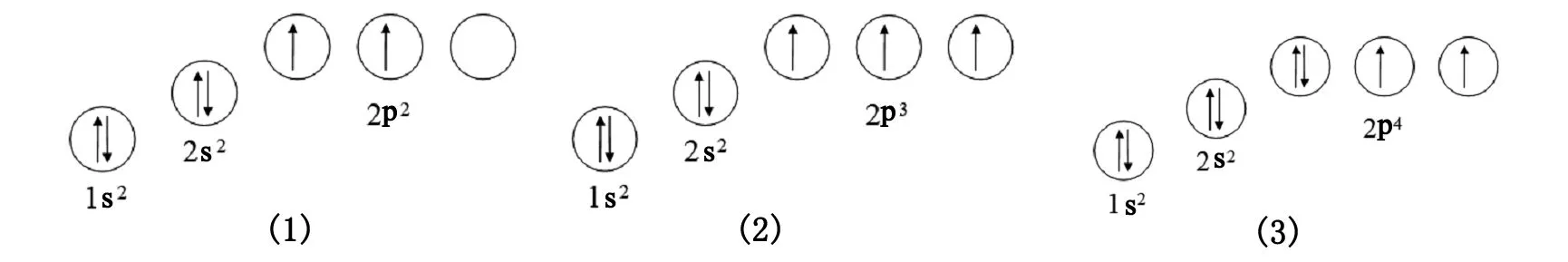

例如,碳,氮,氧的核外電子排布如圖2所示。

圖2 碳(1),氮(2)和氧(3)的核外電子排布方式

2 幾個常見問題

根據高中化學課程要求,學生應知道原子核外電子的能級分布,并且能用電子排布式表示常見的元素(1~36號)原子核外電子排布。在教學過程中,學生通過學習這36個元素的核外電子排布過程中很容易產生疑問:(1)為什么原子軌道能級高低不同?(2)為什么4s軌道能量低于3d軌道能量?(3)為什么會出現特殊的電子排布結構?(4)怎樣失去電子成為陽離子呢?這部分一定要將相關的原理用通俗易懂的語言來解釋。

2.1 為什么原子軌道能級高低不同

原子核外電子在原子核周圍排布,電子距離原子核越近,原子核對電子的吸引越強,越穩定能量就越低,所以原子軌道的能級會因為距離原子核遠近的不同而不同。

2.2 為什么4s軌道能量低于3d軌道能量

結合高中生的認知水平和層次,這個問題如果利用Slater規則,屏蔽效應和鉆穿效應來解釋,不僅增加學生的理解的難度,而且會使學生理解知識點時產生混淆。為了讓學生更好的理解這個問題,我們仍然用不同樓層中含有不同房間來比喻。可以認為每層樓有特定的高度,包含位置高低不同的不同種類的房間。三層樓有低一點的一間3s房間,較高一點的三間3p房間和更高的五間3d房間。而四層樓有低一點的一間4s房間,較高一點的三間4p房間,更高的五間4d房間和七間4f房間。由于空間有限,為了能安排下這么多房間,只好讓4s房間盡量向下一點,結果4s房間的高度就比3d房間的低一點了。所以在上樓的過程中,先到4s房間,后到3d房間。

例如,19號元素鉀的核外電子排布式為:1s22s22p63s23p64s1。最后一個電子填充在4s軌道中,而不是3d軌道中。20號元素鈣的核外電子排布式為:1s22s22p63s23p64s2。而21號元素鈧的核外電子排布式為:1s22s22p63s23p63d14s2。電子在填完4s軌道以后,再填到3d軌道中。

2.3 為什么會出現特殊的電子排布結構

在1~36號元素中,有幾個元素的核外電子排布比較特殊,比如:24號元素Cr的電子結構式為[Ar] 3d54s1,以及29號元素Cu的電子結構式為[Ar] 3d104s1。洪特規則的補充是當原子軌道中是全空,半滿和全滿的時候能量比較低。如何解釋學生更容易接受呢?其實,4s軌道雖然比3d軌道能量低,但是實際上兩者的能量相差不是很大,所以在向這兩種軌道中排布電子的時候,更傾向于平均分配電子,兩種軌道盡量都能滿足全空,半滿或全滿。所以24號元素Cr的電子結構式為[Ar] 3d54s1,而不是[Ar] 3d44s2,29號元素Cu的電子結構式為[Ar] 3d104s1,而不是[Ar] 3d94s2。

2.4 怎樣失去電子成為陽離子呢

在這個問題上,學生會產生困惑,既然填充電子的時候,先填充4s,然后是填充3d電子,那么失去電子成為陽離子,應該先失去最后填充的3d電子,然后再失去4s電子。實際上卻是先失去4s電子,然后才是3d電子。失去電子的時候跟電子所在層數有關,總是先失去最外層的電子。

原子核外電子如何排布是高中教學的重點和難點,學習核外電子的排布方式對于理解元素的化學性質,元素周期律具有重要意義。根據高中學生認知水平和理解能力,利用簡單直觀的形象化教學,會讓學生更好的理解和掌握電子排布的方式。