《材料科學基礎》評價和考核改革初探

白佳海,趙云霞,杜慶洋

(山東理工大學 材料科學與工程學院,山東 淄博 255049)

《材料科學基礎》課程在材料科學與工程學科體系中處于非常重要的地位,屬于專業核心課程。《材料科學基礎》主要從一級學科層次上闡述材料組成與結構、性質和使用性能等材料科學與工程主要要素之間的相互關系及其制約規律[1]。從材料科學知識學習的角度,《材料科學基礎》中的概念和基礎理論,是材料專業的學生必須掌握的基本知識,也是進一步學習相關專業知識的基礎,在知識學習過程中具有承上(基礎理論)啟下(專業知識)的作用。在以往的教學考核過程中,盡管強調了過程考核,也建立了以過程考核為主的考核體系。但是,由于教學課時的限制,較多的過程考核屬于抽查性質,不能面面俱到。因此,一部分學生,甚至是大部分同學在學習的過程中不會參閱相關的教材和其他專業資料,甚至個別同學平時基本不閱讀教材,而是在通過突擊考核作業、突擊復習的方法來獲得及格以上的成績,這就導致部分學生所學習的專業基礎知識不夠扎實,對基礎理論的掌握不夠深入,導致基本技能和基本能力的提高程度較低,距成長為優秀的應用型人才的教學目標還有較大的差距。因此,原有的考核方式雖然較大地促進了教學效果的提高,也促進了學生的能力的提高,但是現在看來,已不能完全滿足未來的教學要求,需要進一步探索新的考核方式和方法,完善以過程考核為主、期末考核為輔的考核方式,進一步強調學生的教學主體地位,充分發揮學生的自主性、積極性和能動性,激勵和促進學生利用課余時間加強對課程的學習,并廣泛閱讀相關的參考教材和專業資料,深入扎實地學好《材料科學基礎》課程中的基本概念和基礎理論;同時進一步對課程教學和過程考核的設計,在《材料科學基礎》教學的過程中,由始至終地引導學生利用所學的專業知識和基礎理論去解決實際生產中的實際問題,做到理論和實踐的結合,從而進一步提高學生的分析問題、解決問題的能力。

1 評價考核改革措施

鑒于目前教學和考核現狀作者通過進一步建立和完善以過程考核為主的考核方式,強化和加強學生在教學中的主體性地位,建立了以學生為主導的課程教學和考核方式,重點進行了一下考核改革:

1.1 全員參與的評價和考核機制

該機制包括兩方面的內容:一方面是每一位學生都參與到評價中,對其他同學進行評價;另一方面是對每一位同學的階段性任務都要進行考核、評價,而不是以往的抽查式評價。 以往的考核,由于課堂教學學時的限制,很多時候采用的是抽查式考核,不能做到全員考核。目前,網絡教學平臺的推廣和應用,為推進全員考核提供了平臺。對于在課上不能完成的考核內容,利用網絡平臺進行考核,在教師的指導下,通過學生的自評、互評,確保完成對每一位學生的階段性學習任務的考核。這樣不僅保證了課程教學效果,還進一步促進了學生學習的積極性和主動性,督促學生利用更多的課余時間進行學習。

1.2 充分發揮學生的主體地位

在傳統的考核方式中,學生的主體性地位不夠突出,甚至是沒有得到充分的體現。在過程性評價中,教師雖然也作為評價者參與評價過程,但更多的是作為評價的監控者和組織者,評價的主體是學生,評價的責任是學生。過去,由于學生長期處于被評價者的地位,對于什么是評價,評價的目的和作用是什么,以及如何正確地評價自己和他人等的認識是比較薄弱的,導致在評價過程中不能正確地把握和對待評價的標準,學生對過程性評價的理解將直接影響到他參與的積極性和責任心等問題。使學生提高對過程性評價的認識,使評價的水平由完全的下意識或潛意識水平以及情感水平逐步上升到理知水平。教師作為評價的組織者和主體之一,在教學的過程中逐步引導學生,使學生學會評價,都是監督、改進學生的評價結果。

1.3 設計教學和考核內容,加強階段性的測評

針對不同的教學內容,設計階段性考核內容,包括重點知識的掌握,基礎理論的運用,綜合性實驗的設計等,大力促進學生學習的積極性,充分發揮學生的主觀能動性,逐漸建立教學任務的完成主要以課外為主的教學方式,不斷提高學生的分析問題和解決問題的能力。

2 評價和考核方式改革效果分析

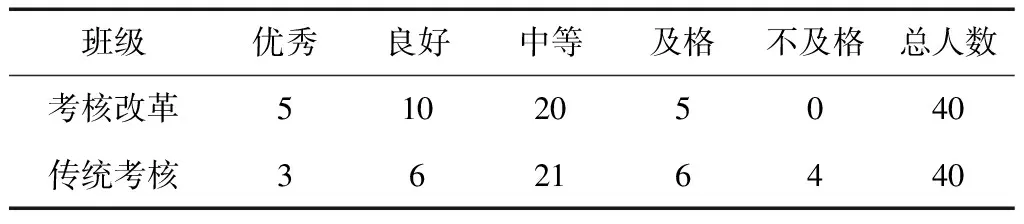

通過以上的評價和考核改革,學生學習的積極性顯著提高,極大的學生學習的積極性,學生的考核成績明顯升高。表1是評價和考核改革實驗班級和傳統考核班級在各分數段的人數分布。如表1所示:評價和考核實驗班的同學中,優秀人數和優良人數顯著增加,沒有不及格的同學,而傳統考核班級的學生的高分段人數顯著較少,且不幾個人數較多。由此可見:采用全員參與的過程性評價和考核的方式,可以顯著地提高教學效果,明顯的提高教學質量,有利學生對知識的掌握和應用。

表1 實驗班級和傳統考核班級在各分數段的人數分布

3 結束語

通過采用全員參與的評價和考核機制,充分發揮了學生在教學中的主體性地位,并通過階段性測評,明顯地促進了學生學習的積極性,取得了良好的教學效果。