資本下鄉過程中農戶福利變化測度研究

李云新 黃科

?眼摘 要?演以荊門市P村為例,基于阿瑪蒂亞·森的可行能力分析框架,對資本下鄉過程中農戶福利變化進行測度研究。結果顯示:資本下鄉后農戶福利狀況得到一定程度的改善,接近福利中間水平;從功能指標上看,除景觀環境外,農戶的經濟狀況、社會保障、生活條件、心理因素均有不同程度的改善;從轉換因素上看,家庭成員平均教育水平、家庭女性人口比、非農就業人口比、家庭撫養人口比是導致農戶福利產生變化的顯著性影響因素。在資本下鄉過程中,保障農戶合法經濟利益、加強環境保護與監管、減少不公平現象是保護和改善農戶福利的有效手段。

?眼關鍵詞?演資本下鄉;農戶福利;可行能力;城鄉一體化

[中圖分類號]F323.89 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2018)07-0040-08

一、問題的提出

資本下鄉是推進城鄉一體化發展的重要途徑。學界對資本下鄉主要有兩種解釋。狹義的資本下鄉是指工商資本在農村流轉土地從事現代農業生產經營活動,典型模式是“公司+農戶”。廣義的資本下鄉是指在政府財政資金大規模“反哺”農村的背景下,城市工商資本大量涌向農村進行土地整理、土地流轉和新農村建設并從事農業經營的一系列現象[1]。本研究使用資本下鄉的廣義解釋,認為資本下鄉是農業現代化中市場刺激和政府扶持雙重激勵驅動的結果,是項目下鄉、資源下鄉的重要載體。在此過程中,工商資本既是項目資金的帶動者,也是項目落地的重要執行人。

從實踐角度看,資本下鄉具有雙重效應。一方面,資本下鄉有利于實現規模經營、拓展產業鏈條和增加農業產值[2]。另一方面,資本下鄉可能威脅糧食生產安全。工商資本大規模、長時間流轉土地,“圍而商用”甚至“圍而不用”,容易產生耕地“非糧化”“非農化”問題[3]。除此之外,在資本下鄉的各個環節,潛藏著多維利益沖突。在土地流轉中,工商企業與村社組織結盟,村社組織攫取了以流轉權為代表的土地剩余產權[4],公司替代農戶成為農業經營主體[5],農民合法權益嚴重受損;在政府資源下鄉中,農民有效動員和參與不足,項目資源使用過程既缺乏目標受益群體的監督,也缺乏對群眾訴求的把握,從而造成資源浪費與使用的低效率[6];在生產經營和收益分配中,工商企業作為投資方獲得建設用地指標及其分配收益權,通過“農民上樓”來“遷村騰地”,在項目執行過程中異化為“公司替代村莊”。

資本下鄉的首要環節是土地流轉。關注轉出土地農戶的福利變化狀況是衡量資本下鄉成效的重要指標。當前學界關于農戶福利變化的研究多集中于土地征收或征用過程中的失地農民群體。部分學者基于阿瑪蒂亞·森的可行性能力分析框架衡量被征地農民的福利損益變化,實證研究表明農民福利有所提升[7-9],但也有學者得出相反結論[10]。這一研究結論分歧在于農民福利損益變化與征地區域、被征地農民自身屬性差異、沖突劇烈程度等因素。資本下鄉中的土地流轉與土地征收過程有本質差別,資本下鄉中農戶的福利變化狀況具體如何,應該如何保護和完善資本下鄉中農戶福利,解決這些問題需要進行深入、細致的研究。

因此,基于阿瑪蒂亞·森可行能力分析框架,本研究結合荊門市P村實證調研資料,借鑒高進云、袁方等學者分析被征地農民福利變化的研究框架與思路,試圖構建資本下鄉中農戶福利水平評價體系,測算資本下鄉前后農戶的福利損益變化情況,在此基礎上,為保護和改善農戶福利、完善資本下鄉制度提供針對性政策建議。

二、研究對象與指標設定

(一)研究對象的確定

1.以農戶為基本研究單位

現有研究混用農民福利和農戶福利兩個概念,前者強調個體,后者強調家庭。在經濟上,家庭聯產承包責任制的實施使得家庭成為利益共同體;在情感上,血濃于水的家庭觀念深入人心。由此觀之,個人福利受其家庭成員影響。另外,森在實證研究中曾使用群體層面的數據。故本文選擇以農戶為基本研究單位,后續部分統一使用農戶概念。

2.根據影響方式劃定調查范圍

第一種是直接影響,即農戶主動參與資本下鄉,如農戶轉出土地獲取租金,進入下鄉企業獲取工資性收入等。第二種是間接影響,即農戶間接參與資本下鄉,如下鄉資本興建基地、工廠等工業設施,改善農村基礎設施建設和景觀環境,調整村莊利益格局等做法都會間接影響農戶的福利水平。根據影響程度和參與程度的不同,本研究囊括上述兩類農戶,將第一種農戶稱為強利益聯結農戶,簡稱強聯結農戶;第二種農戶稱為弱利益聯結農戶,簡稱弱聯結農戶。

(二)選取功能性活動及相關指標

20世紀八九十年代,阿瑪蒂亞·森創新性地提出了可行能力的福利經濟學分析框架。該理論較為準確地界定了福利的內涵,使福利測度具有可行性。森指出福利的核心是可行能力,即一個人所擁有的、享受自己有理由珍視的那種生活的實質性自由,因此可以利用個人實際擁有的或潛在擁有的功能來描述福利水平。森強調并考察了政治自由、經濟條件、社會機會、透明性保證和防護性保障5種工具性自由[11]。基于森的理論并結合資本下鄉實踐,本文從經濟狀況、社會保障、生活條件、景觀環境、心理因素5個方面考察組成農戶福利的功能性活動。

1. 經濟狀況

一方面,經濟收入可以通過購買商品等方式轉化為可行能力;另一方面,收入水平高低會間接影響其它相關因素產生和轉化為福利的效率。資本下鄉流轉土地,部分農戶選擇進入下鄉企業務工,流轉租金和工資等非農收入增加。與此相應的是農業勞動時間和土地面積減少導致的農業收入減少。本文選取農業收入和非農收入綜合衡量農戶家庭經濟狀況。

2. 社會保障

資本下鄉改變了傳統以代際分工為基礎的半耕半工的家庭生產經營模式,削弱了土地的生活和就業保障功能。農戶在面對風險時,可持續生計水平低,本質上是對其可行能力的剝奪。此外,資本下鄉及其項目配套建設,對農戶參與社會保險的能力和意愿影響較大。教育、社保、醫療衛生、食品安全等是社會密切關注的民生問題。因此,本文選取土地面積、養老保險、教育設施和醫療設施4個指標來衡量農戶社會保障狀況。

3. 生活條件

住房是生產生活的基本條件,良好的居住環境和居住條件能有效提高農戶福利水平。下鄉資本獲得大量諸如土地綜合整治、中小水利建設等項目的配套支持,改變了農戶居住地點、房屋面積和結構,提高了農村基礎設施建設水平,使得農戶生活條件發生較大變化。例如,村莊道路的修建改善了交通條件,水網、電網的完善改變了水電供應狀況,超市商鋪的增加方便了購物。為此,本文從居住狀況、購物、儲蓄、娛樂、通訊、交通條件、水電供應、衛生狀況8個角度描述農戶生活條件。

4. 景觀環境

資本下鄉過程中,土地整理往往會以填充水井、鏟平院后竹林等單一化手段推進,對原有生態景觀環境產生了不可逆的影響和沖擊。同時,農業大規模機械化生產可能產生噪音污染,化肥、農藥的過度使用可能加劇水污染,基地工廠的廢氣排放可能造成空氣污染。因此,本文主要選取景觀環境感受程度、噪音污染、水污染、空氣污染4個指標反映景觀環境變化。

5. 心理因素

福利研究批判了將高彈性的心理狀況作為衡量福利唯一標準的研究方法,但是心理特征仍然是影響福利水平的重要因素。土地流轉過程中,農戶對未來生活感到迷茫和失落均會對福利狀況產生影響。同時,資本下鄉改變了村莊原有的利益格局,農戶在與資本、地方政府的博弈中處于弱勢地位,存在被流轉和被就業的可能,并由此導致其不平等感受增加。此外,“農民上樓”運動改變了居住環境進而影響到鄰里關系。因此,本研究選取情感失落程度、發展信心、不平等感受、人際關系4個指標衡量心理狀況。

(三)確定轉換因素

商品或服務轉化為福利的程度和效率因個人、社會、環境等差異而呈現多樣性特征。森將這種差異稱為轉換因素并細分為5個方面:個體的異質性、環境的多樣性、社會氛圍的差異、人際關系的差別以及家庭內部的分配。雖然這些轉換因素與福利的產生沒有直接關系,但卻決定了功能性活動的效率和程度,進而影響個體的福利水平。

本文以農戶為研究單位,重點考察農戶之間的異質性,以家庭成員平均受教育年限、家庭總體健康狀況、利益聯結強度、家庭女性人口比、非農就業人口比、家庭撫養人口比作為轉化因素,對農戶福利變化進行研究。一般而言,家庭成員平均受教育年限、家庭總體健康狀況、利益聯結強度、非農就業人口比與農戶福利呈正相關關系,家庭女性人口比、家庭撫養人口比與農戶福利呈負相關關系。

三、計算方法

功能性指標的計算、賦值和加總是福利測度的關鍵環節,本文參考借鑒已有研究被征地農民福利變化采用的計算方法,Baliamoun[12]在測評人類幸福中所使用的模糊數學方法。

(一)計算步驟

第一步:設定福利模糊函數。

設農戶福利狀況為模糊集S,農戶福利函數為子集F,那么第n個農戶的福利函數可以表示為:F■=s,?滋■(S),函數式中s∈S,?滋■■(S)是S對F的隸屬度,?滋■■(S)∈[0,1]。一般規定:福利狀況與隸屬度呈正相關,即隸屬度為0時,福利狀況最差;隸屬度是0.5時,福利處于中間狀態;隸屬度等于1,則福利狀況最好。

第二步:確定隸屬函數。

在實際應用中,隸屬函數的確定是關鍵。隸屬函數取決于自變量與因變量之間的關系以及指標類型。通常情況下,將指標分為虛擬二分變量、連續變量和虛擬定性變量3種類型。

設初級指標s■決定的農戶福利的第?琢個功能子集是s■,則第?琢個農戶福利的初級指標集合表示為:s■=[s■,……,s■]。

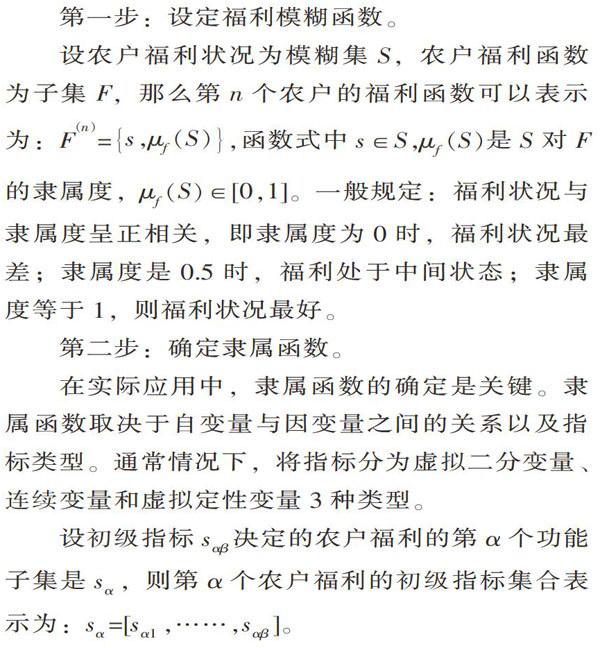

虛擬二分變量是非模糊變量,非此即彼,分別用0和1表示沒有和有兩種情況,其隸屬函數寫為:

?滋■(s■)=0,s■=01,s■=1(1)

該函數表示農戶擁有養老保險時,初級指標s■等于1,隸屬度也等于1;反之亦然。

當指標為連續變量時,其隸屬函數定義為:

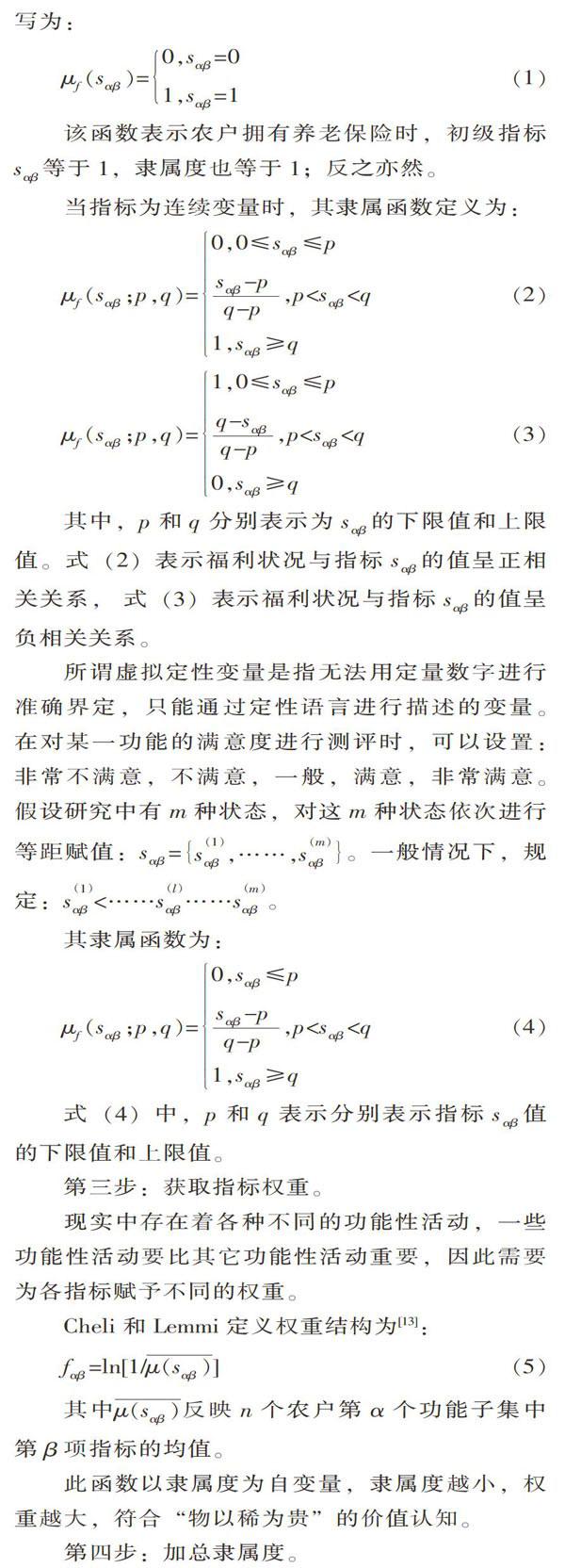

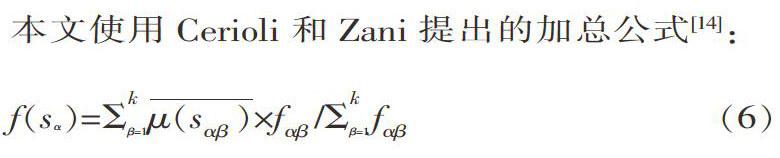

?滋■(s■;p,q)=0,0≤s■≤p■,p ?滋■(s■;p,q)=1,0≤s■≤p■,p 其中,p和q分別表示為s■的下限值和上限值。式(2)表示福利狀況與指標s■的值呈正相關關系, 式(3)表示福利狀況與指標s■的值呈負相關關系。 所謂虛擬定性變量是指無法用定量數字進行準確界定,只能通過定性語言進行描述的變量。在對某一功能的滿意度進行測評時,可以設置:非常不滿意,不滿意,一般,滿意,非常滿意。假設研究中有m種狀態,對這m種狀態依次進行等距賦值:s■=s■■,……,s■■。一般情況下,規定:s■■<……s■■……s■■。 其隸屬函數為: ?滋■(s■;p,q)=0,s■≤p■,p 式(4)中,p和q表示分別表示指標s■值的下限值和上限值。 第三步:獲取指標權重。 現實中存在著各種不同的功能性活動,一些功能性活動要比其它功能性活動重要,因此需要為各指標賦予不同的權重。 Cheli和Lemmi定義權重結構為[13]: f■=ln[1/■](5) 其中■反映n個農戶第?琢個功能子集中第?茁項指標的均值。 此函數以隸屬度為自變量,隸屬度越小,權重越大,符合“物以稀為貴”的價值認知。 第四步:加總隸屬度。 本文使用Cerioli和Zani提出的加總公式[14]: f(s?琢)=?撞■■■×f■/?撞■■f■(6) (二)計算隸屬度時對極值的選取 1.農業收入 農業產出具有有限性,農業收入的最大值和最小值以調研樣本數據為準。具體方法:第一步,計算樣本畝均收益,并篩選出上限值、下限值;第二步,用畝均收益上限值、下限值分別與單個樣本農地面積相乘,得到每個農戶農業收入的最大和最小值。經過數據計算,調研地農業最大畝均收益和最小畝均收益分別為5 500元、0元。

2.非農業收入

家庭非農就業收入的最值等于家庭非農就業人數乘以人均非農就業收入的上限值和下限值。一般而言,受文化程度和勞動能力影響,農民的非農業收入比城鎮居民低。所以本文選取荊門市2015年城鎮居民年人均可支配收入26 731元作為人均非農收入的上限值,而下限值則設定為0元/人。

3.人均土地面積

人均土地面積既與國家土地分配有關,又和當地實際面積相關。本文以2010年第六次全國人口普查數據1 370 536 875人作為分母,以耕地紅線1 800 000 000畝作為分子,相除得到1.3畝/人,以此作為最小值;樣本數據計算可知,P村人均土地3.1畝,以此作為中間值;對差值進行等距處理,確定人均土地面積最大值為4.9畝。

四、實證結果及分析

(一)數據來源與樣本特征

1.數據來源

本文數據來源于課題組2016年10月在荊門市P村進行的入戶調查。本次調查采用隨機入戶的方式,共獲得樣本問卷136份,剔除數據殘缺和明顯失實問卷26份,最終得到有效問卷110份,有效率為80.88%。

2.調查地區及樣本特征

P村位于湖北省荊門市鐘祥境內,“滬蓉”和“二廣”兩條高速公路貫通南北,焦枝鐵路擦肩而過。全村9個村民小組,370戶1 159人,版圖面積10.5平方公里,耕地面積9 511畝。2003年,Q公司成立并入駐該村,發展現代農業,并資助修建村道;2012年Q公司改建為P科技集團有限公司,發展種植、養殖、加工、旅游四大產業。2006年,P村開展土地整治活動,實施遷村騰地,推進新農村建設;2011年全體村民搬進居民小區,新增耕地3 200畝。整個工程共籌資4 700多萬元,其中項目扶持2 400萬元、公司出資780萬元、農民自籌投入1 500多萬元。P村獨創“以企帶村,村企共建”模式,先后被評為全省城鄉一體化、“四化”同步發展、產業現代化和新農村建設等“三農”工作綜合示范村。據調研,P科技集團是遷村騰地工程的引導者和實施者,流轉了P村近1/3的土地,也解決了P村上百人的就業問題,具備資本下鄉的兩種基本形式,因此本次調研具有典型性和代表性。

如表1所示,61%的被訪者是家庭的男性戶主,他們對家中的實際情況更為熟悉。在年齡方面,被訪者平均年齡為56歲,他們對家庭實際情況和當地發展狀況都有一定了解,保證了數據的可信性。在文化程度方面,57%的被訪者的學歷在初中及以上,一般而言,教育年限越長,對生活品質的追求越高,對福利的認知也更全面,調研數據更具有效性。

(二)資本下鄉前后農戶福利各評價指標值變化

表2顯示,P村農戶福利的總模糊指數在資本下鄉后有一定程度上升,模糊值由0.419上升到0.484。除景觀環境外,其余功能指標隸屬度均有一定程度上升,上升幅度:生活條件>經濟狀況>心理因素>社會保障。

1.經濟狀況

資本下鄉客觀上促進了農戶經濟福利水平的提高,隸屬度由下鄉前的0.249上升到下鄉后0.299。一方面,雖然部分農戶將土地流轉給下鄉企業,土地面積減少,但是資本下鄉帶來了先進的技術和管理方式,為農戶出售農產品提供了方便,提高了單位面積效益,兩者相抵,農業收入隸屬度略有上升。另一方面,農戶流轉土地后除了可獲得土地租金,還可以到下鄉企業務工,非農業收入隸屬度提升明顯。特別需要指出的是,農戶的主體性收入由資本下鄉前的農業收入轉變為資本下鄉后的非農業收入,這說明資本下鄉有效調整了農戶的收入結構。

2.社會保障

隨著養老保險覆蓋面擴大和教育設施、醫療設施等的改善,農戶的社會保障水平有所上升,隸屬度由下鄉前的0.493上升到下鄉后的0.544。地方政府為了吸引資本下鄉,對基礎設施進行前置性投資,同時下鄉資本流轉土地增加了土地出讓金等村集體收入,產生了基礎設施的內生性投資,兩者共同提升了教育設施和醫療設施水平。資本下鄉帶來的增產、增收效應,使得農戶參與養老保險的經濟實力增強,隸屬度由0.636上升到0.818。但是,土地流轉使得土地的社會保障功能下降,一定程度上削弱了農戶社會保障水平的提升幅度。

3.生活條件

隨著經濟水平提高和基礎設施完善,資本下鄉后農戶生活條件大幅改善,隸屬度由0.420上升到0.634。其中,娛樂條件改善最為明顯,隸屬度由0.318上升到0.786。這受益于調研地大力發展鄉村旅游,建設大型文化廣場和定期組織開展文化活動。交通條件、通訊條件也有顯著提高,分別由下鄉前的0.402、0.414增加到下鄉后的0.723、0.745。農戶生活條件改善的原因主要有兩個方面:一方面,社會經濟發展,農戶對生活品質有了更高的追求;另一方面,政府將下鄉資本帶來的項目資金和稅收收入投入到基礎設施建設中,提高了當地農戶的生活水平。

4.景觀環境

雖然景觀環境感受程度略有提升,但由于環境污染程度加深,景觀環境的總體福利水平有所下降,隸屬度由0.680下降到0.631。資本下鄉后,地方政府通過遷村騰地工程平整土地,進行規劃管理,修建村道,綠化環境……這符合當地農戶外向型心理特征,景觀環境感受程度得到提升。但是,下鄉資本對于農藥、化肥等的使用加劇了水污染,隸屬度由0.648下降到0.577。工程施工、車輛往來,不可避免帶來了空氣污染和噪聲污染,其隸屬度分別由0.675、0.743下降到0.650、0.639。

5.心理因素

本文以情感失落、不平等感受、人際關系和發展信心4個指標衡量心理因素。計算結果顯示,資本下鄉后農戶心理因素隸屬度由0.581提升到0.633。首先,由于荊門農村屬于外向型農村,當地農民對城市生活的偏好程度強,生活條件的改善減少了其情感失落。其次,對土地依賴程度的降低減少了鄰里間的土地邊界糾紛,娛樂生活的豐富也拉進了農戶之間的距離,兩者共同促進了人際關系隸屬度的上升。再次,經濟收入的增加和生活環境的改善增強了農戶的發展信心。但是,農戶不平等感受隸屬度由0.595下降到0.545,這主要是因為資本下鄉存在著多維利益沖突,在農戶、資本、地方政府三方博弈中,農戶處于弱勢地位,并且在農戶之間也存在利益分配不均的問題。

(三)各功能隸屬度農戶的比重分布

就福利總水平而言,資本下鄉后多數農戶福利狀況得到不同程度的改善,總體格局發生變化。資本下鄉前,78.18%的模糊評價值介于0.301至0.500之間,農戶福利狀況整體處于中下水平。7.27%的農戶低于該水平,位于0.201至0.300之間,沒有農戶處在小于0.200這一極差區間。同時,只有14.55%的農戶福利狀況較好,高于0.500的中間水平。資本下鄉后,福利模糊評價值(63.64%)主要集中在0.401至0.600的中間水平,0.201至0.300較差福利區間的比重由7.27%下降到0.90%。相比之下,資本下鄉后有37.28%的農戶福利評價值在0.500的中間水平以上,遠高于之前的14.55%,主要模糊值由0.301至0.500的中下區間轉移到0.401至0.600的中間水平(見表3)。

從各功能性活動指標來看,資本下鄉后農戶的經濟狀況有所改善,主要模糊值由0.000至0.200區間上升到0.101至0.300區間,但仍處于較低水平。社會保障、心理因素的福利水平也得到一定的提升,但提升幅度有限。值得一提的是,生活條件福利水平出現大幅度提升,模糊評價值在0.500以上的比例由19.09%上升到91.82%。另外,景觀環境隸屬度出現下降趨勢,低于中間水平的比例增加6.35%。

(四)轉換因素對資本下鄉前后農戶福利的影響

由于家庭特征和地區社會經濟特征的差異,農戶之間的福利變化也各不相同。受所獲資料限制,本文選擇家庭成員平均教育水平(T1)、家庭總體健康狀況(T2)、利益聯結強度(T3)、家庭女性人口比(T4)、非農就業人口比(T5)、家庭撫養人口比(T6)作為轉換因素研究農戶福利變化的差異。

如表4所示,從福利總水平上看,家庭成員平均教育水平(T1)、家庭女性人口比(T4)、非農就業人口比(T5)、家庭撫養人口比(T6)是農戶福利變化產生差異的顯著性影響因素, 家庭總體健康狀況(T2)和利益聯結強度(T3)對福利變化影響不大。其中,非農就業比(26%~50%)受資本下鄉影響程度較大,其隸屬度前后的差值為0.067。

在單項功能指標中,文化程度的差異導致資本下鄉前后農戶經濟福利的變化最為顯著,表明教育培訓對農戶提高經濟收入和獲取福利有著重要影響。其中,文盲和非文盲的隸屬度差異較大,非文盲中的學歷層次產生的福利差異不明顯。一般而言,農戶從事的工作技術性要求較低、經驗性要求較高,但最基礎的識字、算數等基本文化知識仍然是生產生活中必須的技能。社會保障方面,各轉換因素的社會保障隸屬度都有所提高,說明養老保險、教育設施、醫療設施投入的增加使得農戶的社會保障水平得到一定程度的改善。生活條件方面,各轉換因素的隸屬度均有大幅提升,表明經濟水平的提高和基礎設施的完善使得農戶的生活水平得到顯著改善。在心理因素方面,家庭人口撫養比越低,其心理福利水平提升越高,主要是因為家庭人口撫養比越低,其家庭負擔越輕,心理負擔也越少,對未來生活的信心越強。但是值得注意的是,景觀環境各轉換因素均出現不同程度的下降,說明資本下鄉帶來了一定的環境污染,并引起了多數農戶的關注。

五、結論與建議

本文基于阿瑪蒂亞·森的可行能力分析框架,考察了資本下鄉過程中農戶福利變化,結果顯示:整體而言,資本下鄉以后,農戶的總體福利水平有所改善,接近福利的中間水平。從一級功能指標來看,資本下鄉以后,經濟狀況、社會保障的權重很大,說明這兩項功能指標是影響農戶獲得福利的主要因素;二級指標中,土地面積、居住狀況、水污染、空氣污染、噪音污染、不平等感受隸屬度有所下降,這表明資本下鄉過程加劇了農村環境污染,農民上樓不一定改善了居住狀況以及資本下鄉產生了不公平問題。從轉換因素上看,家庭成員平均受教育水平、家庭女性人口比、非農就業人口比、家庭撫養人口比是農戶福利變化差異產生的顯著性影響因素;此外,強聯結農戶與弱聯結農戶福利水平相差不大,說明主動參與資本下鄉的農戶收益提升有限。

因此,政府應從以下4個方面保障和改善農戶福利:第一,創新資本下鄉利益分配方式,如土地入股、技術入股等,發揮資本下鄉的增收效應。第二,在資本下鄉過程中,實現內部外部兩個公平,保證農戶享有均等參與資本下鄉的機會,保證資本與農戶在惠農政策分配中地位平等。第三,合理控制土地流轉規模,規范土地使用的內容與方式,維護農戶的土地安全感。第四,限制高污染企業的進入,重視生態環境保護工作,避免或減少環境污染。