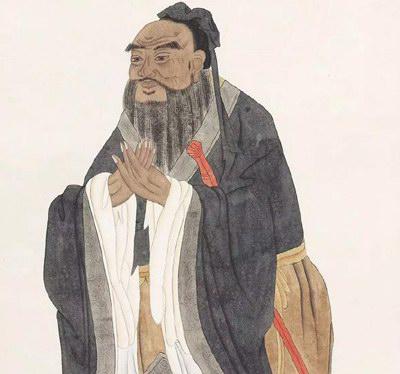

孔子“仁學”思想及其對提升公民精神層次的影響

劉夢

當前,我國社會主要矛盾已經轉化,我國發展困境的側重點已經從物質生產轉化到對美好生活的追求。物質財富極大豐富,公民的精神層次有待提升,主要表現在個人缺乏自信、他信,人性冷漠以及家庭觀念淡化等問題,這些已日趨成為社會更進一步發展的桎梏。面對這些問題,有必要去體悟傳統文化中的積極成分,學習孔子的“仁學”思想,為走出困境去找到一些新的視角。

要理解孔子的“仁學”思想對提升公民精神層次的影響,首先要了解其思想產生的社會背景,再去把握其思想的具體內容,根據對“仁學”思想的深入剖析去具體分析、解決面臨的問題。

一、仁學思想產生的歷史背景

縱觀孔子一生, “貧且賤”,一生清貧且不被當時社會的統治者重用。與古希臘蘇格拉底的人生遭遇頗為相似。孔子自幼家境并不殷實,為了治國抱負的實現,在戰火繚繞的列國間不斷游走,已是親身體會到萬般苦難,這些切身的經歷使他在治國理念方面有了更深的認識,即就是,統治者只有心系黎民,愛護黎民,才能穩定自己的統治。這也是其仁學思想產生的主觀原因。

客觀的歷史背景是他處于春秋社會大動蕩時期,禮崩樂壞。周天子在當時的戰國雖有君主之名,卻并無君主之實,儼然已經失去了治理國家的權利。 “天下無道”成了當時的社會狀況,戰爭割據時常發生,百姓如浮萍一樣漂泊不定、顛沛流離。“禮崩樂壞”的現狀使孔子無奈和絕望,他意識到恢復周禮是必要的,讓“無道”的社會復歸于“禮”的這種秩序井然,人人各安其分、不逾矩的狀態。同時,孔子認為,越位、篡權時有發生,分封制瓦解,人倫關系遭到破壞,傳統禮儀往往只是在乎形式,而沒有去深入到本質去考量,所以孔子不是局限于表面現象,而是深入的分析了造成問題的原因。他認為“禮”是一種外在的規范, “仁”是一種內在的道德行為,建立在高度的自覺、自愿的基礎上。孔子認為“仁”的作用也是至關重要的,他主張把“仁”和“禮”結合起來,把“仁”作為“禮”的基礎,納仁入禮,以禮為仁,以此形成了自己的仁學思想體系。

二、孔子仁學思想的主要內容

“仁”的價值無論是對于當時的社會還是對當今社會都是不可否認的,孔子雖然對“仁”的表述不是很直接,但我們可以通過讀《論語》去體悟仁學的意涵。從狹義上來講,“仁”是五德之首,何為五德之首?即仁、義、禮、智、信。從廣義上來講,仁是一種全面的道德行為,是全德之人。我們可以從四個方面把握“仁”學的內涵,一是“仁”的基礎,即“仁者愛人”;二是“仁”的表現,即“忠恕之道”;三是“仁”的根本,即“孝悌之道”;四是“仁”的總體規定,即“克己復禮”。

第一,仁的基礎:仁者愛人。

何為“仁”?有人在的地方有“仁”,“仁”是兩個人之間的相處之道,人與人互相關照,互相愛護,換位思考。所謂“仁者愛人”, “愛人”就是對人要有愛心。“愛人”有兩層含義且有先后順序之分,愛自己和愛他人。。用最簡單通俗的話來說就是,將自己與他人都放在人的位置上,給予同等的尊重。愛自己,便要有足夠的自信,承認自己存在的意義,做到關心自己、肯定自己。愛他人,以同情之心對待他人,并且要信任他人。孔子關心人,更側重于的是人性,他沒有對人性用具體文字明確的表述,我們隱約可以體悟到孔子認為人性具有先驗論的成分,后儒提出的關于人性的善惡論填補了這個空白。

孔子的“愛人”思想,有其最初的源起之處,最開始是起源于人生來就有的一種孝悌情感。這種情感,是一種自然而然的情感并非摻雜有虛假或是后天培養而成,是植根于人們之間的血緣之情。子日:“弟子入則孝,出則弟,謹而信。泛愛眾而親仁”。孔子主張“泛愛眾”,從孔子的角度去理解如何從愛人到愛眾,這種愛人是一種由小到大的愛,是一種從愛小家到大家的胸懷,但這是一種有差等的愛。人對自己的父母兄弟姐妹的愛是自然真摯的情感,在首先愛自己家人的前提下,然后“愛眾”。以孝悌作為起點而展開的“愛人”,從小愛到大愛,他主張把愛擴展到社會上的每一個人,以一種同情之心去愛人,關切人,關懷下層人民。孔子的“仁”也是他對君主所寄予的一種希望,即自己主張的仁政理念,孔子反對暴政,主張仁政。孔子肯定人的尊嚴和價值,反對一切有損于人的利益乃至生命的殘忍行為,反對活人乃至以人形的木陶俑去殉葬。子日:“吾從周”,一方面是對周禮的贊賞,一方面他想要推行周禮,也是一種自己想急切施行自己的仁政理念。可孔子一生郁郁不得志,他的思想不被采納,在現實世界中他的精神找不到依托,如同“喪家犬”一般。對復興周禮的炙熱與現實中周禮的衰落讓孔子晚年甚是凄涼,此時,他也只能懷有對周禮的思慕之情。

孔子的“愛人”是根據不同的情況做出不同的愛人之表現,要做到“恭、寬、信、敏、惠”。在家庭中,要做到孝敬父母,不違背父母的意愿,也要友愛、關心自己的兄長姐妹;在外要關愛他人,正確的處理人際關系,愛他人也會得到他人的愛;居高堂之上的為政者,應像“子產”那樣“惠民”,在統治百姓時要多少看到并重視人民的作用并且要給予恩惠。一個人如若能做到這些,就能成“人”,所謂“仁者,人也”。

第二,仁的表現:忠恕之道,即行仁之方,也就是踐履“仁”的方法。

孔子所提倡的“忠”“恕”之道是行“仁”之方,兩者談的都是一種為人處世的方法準則。“仁”與人有關,人與心有關。“忠”“恕”二字,都與心有關。如何行“仁”,就要遵從自己的內心。“忠”道是“盡己”,做人做事要誠心正意。“恕”道是“推己”,也就是人心換人心,將心比心。所以行“仁”之方有兩個方面,盡己心和以己之心推及別人。

“忠道”是從正面和積極的方面去談“仁”的。子日:“夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人。”什么是“仁”呢?仁就是自己要站得住腳,同時也啟悟別人,讓別人站得住腳;自己通達了也要幫助別人,讓別人也要通達。“達則兼濟天下,窮則獨善其身”,得志時要努力讓天下百姓都能得到好處,不得志時要管好自己的道德修養。后概括為“己之所欲,亦施于人”。“忠”就是中,講的是人的內心,中心為忠。“人之生也直,枉之生也幸而免。”人要生而正直,孔子講的“直”,就是內不自欺,外不欺人,剛正阿直,反對巧言令色,虛偽造作。當下,很多人已經不再正直,充斥著自欺、他欺,互欺。由此,學習孔子之“忠”道是十分必要的,以端正的態度來為人,為學,為事,做到寵辱不驚,遇事保持內心的平和,集中精神修養品性。“忠”是盡己之心,積極為人。

“恕道”是從反和和消極的方面去談“仁”的。子日:“己所不欲,勿施于人。………能近取譬,可謂仁之方已。”別人的心和自己的心都有理性標準,不應該把自己的想法強加給別人,推己及人。“能近取譬”能從自己的身上取譬相喻,以己之心與別人作比較,就是行仁的方法。自己想要什么時,同時也想到別人,就是仁。同樣,自己不想要什么時,不強加于別人,就是仁。“請納芹意”就是一個例子,古代有個人非常愛吃芹菜,覺得很不錯,就拿去給別人吃,但別人并不見得喜歡,一廂情愿,并不見得適合別人。 “恕”道在孔子的思想中是極為重要的,被作為全球化的倫理基礎。在西方“推己及人”被稱作“道德黃金律”,《圣經》中這樣寫道,你希望別人怎樣對待你,你也應該以同樣的方法對待別人。此后,孟子將“恕”道做了進一步的發展,提出“推人及物”。他認為動植物也是有生命的,懷有惻隱之心,不要殘忍對待。

作為“仁之方也”的“忠”道、“恕”道之間的關系是不可分割的,與“仁學”緊密相聯。忠恕之道就是“仁”道,行仁之方也就是“忠”“恕”之道,從“盡己為人”到“推己及人”再到“推人及物”,是行“仁”的更深入的發展。“仁者,人也”, “忠恕之道”是人的道德生活的起點與終點。不得不說,忠恕之道也是孔子告誡世人如何與他人,乃至與他物的相處之道。

第三,仁的根本:孝悌。

孝順父母,敬愛兄長,為仁之本。孝悌是家庭內部的關系, “孝”是父慈、子孝。孔子后來把“孝親”發展到“忠君”,以達到“家國同構”。把對父母的愛上升到國家,把孝進一步上升到忠,把孝親再進行推廣到更高的領域。孔融在四歲的時候就有了尊敬兄長,友愛兄弟的意識,這與其受到的良好的啟蒙教育是息息相關的。因此我們現在的家庭教育或是學校教育應當讓孩子自小就懂得兄友弟恭,在日常生活的點滴小事中培養對他人的友愛和尊重。由近及遠,由家到國,從“仁”的根本中,我們更要把握更深的意義,熱愛家庭,更要熱愛國家。

第四,仁的總體規定:克己復禮。

“克己復禮”也是“仁”的歸宿。孔子倡導個人克制自己的欲望,使自己的行為合乎周禮,也就是我們當前所提倡的個人利益服從于集體利益的一種大局意識。孔子對仁的論述都遵循著一個原則,那就是禮。禮是一種外在的約束力,仁是一種內在的規定。“克”是“約束”的意思,“克己”指的是一種修養功夫,包括克制自己非理性因素中的欲望,又包括提升自己理性思維中的判別是非的能力。 “禮”是周公制禮作樂的禮,是一種是上下尊卑等級關系,道德倫理人際關系的規范。用來節制人們的行為,調和各種沖突,協調人際關系。仁是禮的基礎,實行禮的過程是“仁”(內在性的道德)在特殊的社會條件下的外在表現。克己復禮是一種對個人更高的要求,這也是每個人一生所要追求的境界。

三、孔子仁學對于提升公民精神層次的影響

孔子的仁學思想博大精深,無論是從“仁”的基礎、表現、根本還是從總體規定去看,都有很多可深入研究和學習之處。“仁學”以血緣關系為邏輯起點而展開,去“愛人”,對自我人格進行修煉,注重追求自我完善和提升,以達到孔子所說的“知天命,耳順,從心所欲不逾矩”的境界。這是由低級境界走向高級境界,也是由必然走向自由的過程。現代社會,科技作為一種主要力量對整個社會的發展與生產不斷向前推進,物質得以極大豐富,可是我們對精神境界的追求十分匱乏。諸如缺乏自信、他信,人性冷漠、家庭觀念淡化等等問題顯而易見,從這個角度出發,不難發現,孔子的仁學思想對公民精神文明的提升有著重要的影響。具體表現在以下幾個方面:

對于缺乏自信,要正視對自身的態度,成“仁者”需愛人。我們要做到盡可能的愛自己,在這一過程中,最重要的便是要有足夠的自信,整個人的精神狀態便會充溢著對生活的熱情,對自己的學業或是工作而言更是一份不可多得的助力,往往在自己的學業或是事業中表現出極大自信的人更容易走向成功。現階段社會中曝光出來的種種問題已是向我們進行了一種警示,大多數人在社會發展這一高壓環境下,迷茫成了大多數都市人的通病。因此我們在生活中不可忽視自己心理健康,及時與周圍的家人或朋友進行傾訴,適當的釋放一些精神壓力,避免由于精神方面的困擾給自己、他人及社會帶來不可挽回的損失。自信是邁進社會、適應社會的一塊敲門磚。同時,我們還應“盡己”,達到自我身心和諧,嚴于律己,做個正直的人。

在對于他人的態度上,首先要愛家人,樹立家庭觀念。除了血緣聯系之外,家人是與我們在情感上最親近的人,家庭是組成社會最小的團體,愛家人是可以說是社會關系的基礎,是需要發揚與堅持的人倫之本。此外,要做到愛他人,信任他人,與人相交應秉以誠心和厚信,這是為人的最重要的守則。在對他物的態度上,要能“推己及物”,以“惻隱之心,不忍人之心”,我們要像對待自己那樣對待他物,為實現“美麗”的現代化目標做出實際行動。

最后,還應懷有感恩之心。生活中的他人的善行總會帶來溫暖,自己應回以更多的善行來讓這種善念存留下去。長此以往,我們社會中的各種矛盾也會不斷減少。人與人之間的信任感也會增多,人們會形成一個和諧的社交圈子,整體文明程度更是會大幅提高。孔子尚且能在戰火紛飛的戰國勤讀圣賢之言,深知仁學的意涵,我們更應該學習這份平和的心境,研讀圣賢之書,學習仁學的思想,繼承其中的精髓,這才是我們提升境界的根本之道。

總的來說, “仁學”凝結著中國古代思想家的理念核心,在孔子提出之后,它在發展的過程中,更是融入了古代思想家們的共同心血。是久經傳世的文化瑰寶,更是深藏于中國人血肉中的文化靈魂。古代的封建統治者利用這一并引導人們走向更高的人文境界。于現代社會而言,更是有著不可估量的現代價值。于個人而言,我們應該好好的學習“仁”學,從具體的文字中去理解其想表達的真實含義,并聯系現代社會的實際問題,進行理論的現代化應用。對相關理念有了一定的了解與認識之后,先做到修身,再以己之心去影響他人,并在不斷努力中將范圍逐步擴大,以達到提升我們自身的精神層次的目的,并從個人出發去影響他人、他物、乃至社會。