瘢痕子宮妊娠不同分娩方式對母嬰結局影響的研究

申志茜

摘要 目的:探討瘢痕子宮再孕分娩方式對母嬰的影響。方法:收治剖宮產再孕產婦172例,按分娩方式分為陰道試產組和選擇性剖宮產組,陰道試產組又分為試產成功亞組和陰道試產中轉剖宮產亞組,分析各組母嬰結局。結果:試產率36.1%,成功率71.80%;陰道試產成功亞組產后24 h出血量、產褥病率發生率、平均住院時間均優于選擇性剖宮產組(P<0.05)。結論:有陰道試產條件的剖宮產再孕婦女在嚴密監護下進行陰道試產是安全的,可避免因再次剖宮產手術帶來的產后出血、產褥感染等并發癥發生率的增加,節約醫療資源等,即使陰道試產失敗中轉剖宮產也不增加母嬰不良結局的發生。

關鍵詞 瘢痕子宮;陰道試產;分娩方式

隨著科學技術的進步,剖宮產手術技術越來越成熟,在降低孕產婦及圍產兒死亡率方面做出了巨大貢獻,但也帶來了高剖宮產率的弊端。我國的剖宮產率達54.5%,遠遠超過WHO規定的15%的標準。剖宮產術后再次妊娠的孕婦比例將會隨著我國生育政策的變化進一步升高由于子宮破裂在剖宮產再孕陰道試產(TOLAC)時出現的風險高,使得分娩方式的選擇成為婦產科醫生面臨的嚴峻問題。本研究收治分娩的剖宮產再孕婦女172例,對母嬰結局回顧性分析,探討瘢痕子宮再孕婦女不同分娩方式的利弊。

資料與方法

2013年9月-2016年8月收治剖宮產再孕產婦290例,剔除有內外科合并癥、產科并發癥者及巨大兒和低體重兒、產道狹窄者,剩余172例納入分析。所有病例年齡22 - 38歲,分娩孕周36 - 41周,孕次第2-4次,產次第1-3次,距前次剖宮產時間2 - 11年。所有患者均只有1次剖宮產史,術后無感染,第1次剖宮產均為子宮下段橫切口。前次剖官產指征為胎兒窘迫31例,枕位異常25例,臀位21例,臍帶因素13例,社會因素32例,巨大兒15例,過期妊娠12例,羊水因素18例,雙胎5例。

研究分組:陰道試產組62例,陰道成功亞組為經陰道試產成功分娩的,共44例;陰道試產中轉剖宮產亞組,為經陰道試產后因出現剖宮產指征而剖宮產,共18例。選擇性剖宮產組為未經陰道試產擇期剖宮產110例。

陰道試產標準:①產婦要求陰道試產;②估計胎兒體重<4 000g;③距前次分娩>2年;④前次剖宮產術為子宮下段剖宮產;⑤前次剖宮產指征不復存在;⑥子宮下段通過孕期超聲提示連續性好。所有患者均自然臨產,均未在產程中給予縮宮素點滴使宮縮加強。由有經驗的助產人員在試產時進行嚴密監測,持續心電和胎心監護。

觀察指標:產褥病率發生率、新生兒窒息發生率、子宮破裂發生率、產后出血量及平均住院時間。胎兒娩出至產后24h的總出血量即產后出血量,采用稱重法+容積法計算出血量;分娩24 h后的10 d內所得指標為產褥病率,測量體溫4次/d,間隔時間4h,有2次體溫≥38.0℃;新生兒出生1min Apgar評分≤7即為新生兒窒息。 統計學方法:采用SPSS 17.0統計學軟件,t檢驗用于計量資料,x2檢驗用于計數資料,P< 0.05為差異有統計學意義。

結果

陰道試產組與擇期剖宮產組資料的基本情況及陰道試產成功率:兩組孕婦孕周、陰道分娩史、年齡、體重指數(BMI)以及據上次分娩剖宮產時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。172例剖宮產再孕產婦中進行了陰道試產62例,試產率36.0%(62/172),其中成功陰道分娩44例,試產成功率71.0%(44/62)。陰道試產中轉剖宮產的18例,剖宮產指征分別為宮縮乏力、產程無進展6例;出現胎兒窘迫4例;枕位異常4例;出現子宮下段疼痛4例。

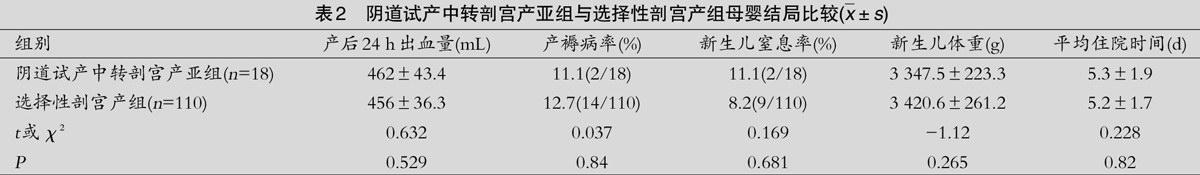

陰道試產成功亞組與選擇性剖宮產組母嬰結局比較:陰道試產成功亞組產后24h出血量、產褥病率發生率及平均住院時間均優于選擇性剖宮產組,差異有統計學意義(P<0.05),新生兒窒息發生率及新生兒體重兩組比較,差異無統計學意義fP>0.05),見表1。

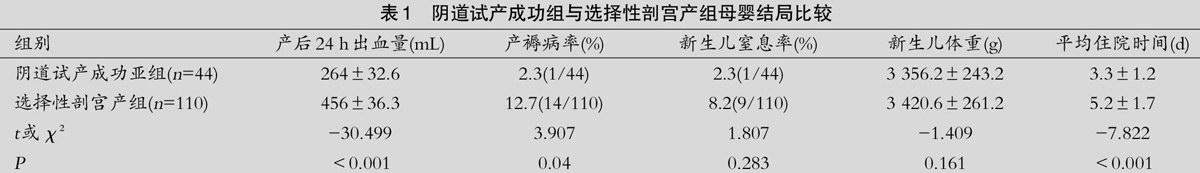

陰道試產中轉剖宮產亞組與選擇性剖宮產組相比,產后24 h出血量、產褥病發生率、新生兒窒息率以及新生兒體重高于或多于選擇性剖宮產組,但差異均無統計學意義(P>0.05),見表2。

本研究172例產婦無子宮完全破裂發生,陰道試產中轉剖宮產亞組不全子宮破裂1例,發生率1.6%(1/62);選擇性剖宮產組1例子宮不全破裂,發生率0.9%(1/110),陰道試產成功亞組無法確定是否有不完全子宮破裂病例。不全子宮破裂均為剖宮產術中見子宮下段肌層部分斷開2例,透過漿膜層可見羊水及胎兒毛發,僅存漿膜,子宮下段肌層連續性中斷未被術前超聲提示,兩組比較,差異無統計學意義(P>0.05)。本研究中無孕產婦或新生兒死亡。

討論

瘢痕子宮指子宮肌瘤剔除術、子宮穿孔修補術或剖宮產術等導致的子宮留存瘢痕。本研究針對剖宮產術后瘢痕子宮,不包含子宮肌瘤剔除以及子宮穿孔修補術后。研究發現,剖宮產術后再次妊娠剖宮產可導致妊娠期、分娩期的兇險型前置胎盤、子宮破裂、胎盤植入等發生率增加,再次剖官術中、術中臟器副損傷、術后出血量等并發癥的發生率增加。在我國剖宮產指征中有10.4%是瘢痕子宮妊娠,嚴重影響剖宮產率的下降。據國外文獻報道,剖宮產再孕陰道試產的成功率可達70% - 87%,本研究陰道試產成功率71.0%,與國內報道的陰道試產成功率60% - 80%相近,陰道試產率36.0%,無子宮破裂的發生。本研究結果顯示,陰道試產成功組產后24h出血量、平均住院時間、產褥病率發生率均低于選擇性剖宮產組,這與文獻報道的結論一致,所以,剖宮產再孕成功經陰道分娩,可避免再次剖宮產術的臟器副損傷等并發癥的發生.并且可縮短住院時間,節約醫療資源;陰道試產成功組新生兒窒息發生率低于選擇性剖宮產組,但差異無統計學意義,可能與樣本量少有一定的關系。

本研究中陰道試產中轉剖宮產組與選擇性剖宮產組比較,產后24 h出血量、產褥病發生率、新生兒窒息率、平均住院天數及新生兒體重差異均無統計學意義,提示陰道試產失敗再中轉剖宮產并沒有明顯增加母嬰不良結局。

剖宮產再孕陰道試產的主要風險在于子宮瘢痕破裂,威脅母嬰安全。隨著醫學的迅猛發展,術后抗生素和子宮收縮藥物的使用,使子宮瘢痕愈合情況有了很大的改善。文獻報道超聲是有效檢測子宮瘢痕愈合情況,了解子宮下段厚度、連續性的手段,可對子宮瘢痕愈合做出評估,為陰道試產提供了客觀依據,當然與B超檢查者的技術有直接的關系。而子宮破裂也有其表現,主要為突然發生的腹痛、胎心率異常、陰道出血及子宮收縮異常,如果進行嚴密的產程監護可以提前發現。研究表明,即使在陰道試產過程中子宮破裂征象出現,只要處理及時,母兒一般會獲得較好的預后,本研究不全子宮破裂2例,無子宮破裂病例發生,子宮下段疼痛出現于試產組不全子宮破裂產婦試產過程中,在選擇性剖宮產組中的不全子宮破裂無自覺癥狀。

綜上所述,在無新的剖宮產指征的情況下,剖宮產再孕婦女在有經驗的助產人員嚴密監護下,經過認真、仔細評估,在有急診剖宮產條件的醫療機構(包括醫療條件、技術條件)可以選擇陰道試產,以使因再次剖宮產手術帶來的并發癥得以避免,節約醫療資源,減少住院費用。