淺談小學數學中的實驗教學

江蘇省如皋師范學校附屬小學 黃玉翠

在數學課堂中不難發現,有部分學生缺乏學習數學的熱情,隨著年級的升高,學生中出現厭倦數學、畏懼數學的情況加劇,更別提從生活中去發現數學、探究數學、解決問題了。究其原因,數學邏輯性強、嚴謹性高、思維抽象,導致學生覺得枯燥、深奧、難以理解,所以在教學中加入實驗教學,不失為一種好辦法。通過動手操作、認真探究,再結合思考、分析、歸納,從而領悟概念或解決問題,這將大大提高學生對數學的認知和理解,獲得知識、能力、情感的全面發展。

一、小學數學實驗教學的實施背景

《小學數學課程標準》提出:“學生學習應當是一個生動活潑的、主動的和富有個性的過程。除接受學習外,動手實踐、自主探究與合作交流同樣是學習數學的重要方式。學生應當有足夠的時間和空間經歷觀察、實驗、猜測、計算、推理、驗證等活動過程。”傳統的小學數學課堂往往是老師講授、演示、歸納,學生領會、模仿、練習,缺少了發現探索的過程,這也正是教師難教,學生難學的關鍵所在。小學數學實驗教學則將抽象變成形象,拓寬了思維空間,更好地理解數學知識。

根據小學生的心理特征,他們愛動手、好奇心強、喜歡觀察有趣的情景,喜歡在“玩”中學。根據學生這一特點,為學生提供生動有趣的實驗情境,能激發他們的求知欲望,調動積極性。

二、數學實驗教學遵循的原則

1.實驗問題趣味性原則

開發設計數學實驗應充分注意實驗內容的趣味性,讓小學生好玩、好動的天性得以滿足,從而主動參與到學習中來。通過問題情境,將觀察、操作、試驗等學習方式融入課堂,讓學生在實驗活動的過程中獲得知識,符合小學生的思維特點。

2.實驗問題難度的適度性原則

新課標強調:不同的人在數學上得到不同的發展。因此,數學實驗內容不能太深奧,不能超出學生的認知范圍,否則部分學生將會難以操作、理解,反而打擊了做實驗的積極性。教師在設置數學實驗時,要對知識的廣度、深度、學生的能力做適當的安排,力求適合小學生的發展水平和理解能力。

3.實驗開放性原則

開放性是現代教育的重要特征,也是教育改革和發展的必然趨勢。教師不拘泥于教材,從學生實際出發,通過學生各種信息的反饋,設計更合理的實驗,這樣才能激發學生的學習活力,激起學生探索、發現的愿望,讓學生的思維、心態處于開放狀態。教師評價時方法要多元化,為學生營造一種開放的學習空間。

三、如何開展數學實驗課的教學

對小學數學教學而言,實驗是數學思考的載體,是架設在現象與結論之間的橋梁。小學實驗分為推理驗證、觀察記錄、探究規律、專題模擬等類型。但不管哪種類型,都應該從以下方面入手:

1.明確實驗動機

實驗教學要圍繞教學目標,指向應是教學的重點、難點,針對的是學生的需要。例如在教學《三角形內角和》這一課時,首先讓學生在紙上任意畫一個三角形,剪下來,然后教師提出問題:三角形內角和是多少?這時,學生很自然地想到利用量角器測出三個角的度數,再相加求出內角和。由于在測量過程中存在誤差,得出答案有177°、179°、180°、181°……此時同學們覺得很迷惘,整個過程中并沒有出現教師所希望的“撕——拼”。如果將此實驗重新設計如下:算一算,我們文具盒里三角尺中三個角的和是多少度?學生發現都是180°。教師提問:“是不是任意一個三角形的內角和都是180°呢?”此時學生會自發地在紙上任意畫一個三角形,部分學生選擇測量,同樣在求和時可能會與180°的數值發生偏差。這部分同學反思得出:是由于測量誤差引起了數值偏差。還有部分同學由180°想到平角,從而想到將三角形三個角撕下來,拼湊成一個平角,更有力地證明了三角形的內角和是180°。修改后的實驗動機非常明確,在這個實驗過程中,學生經歷了“聚焦問題—設計方案—動手實驗—驗證方案”這樣一個類似于科學探索的過程,教師只起了一個“引路人”的作用,學生實驗動機明確、興趣高漲、成功感油然而生,在此過程中,學生經歷由特殊到一般的歸納推理,為以后的學習積累了豐富的經驗。

2.設計合理的實驗記錄單

實驗記錄單能科學地記錄孩子的思維軌跡、研究經歷,是孩子學習的重要依據。實驗記錄單對于學生實驗中的作用是毋庸置疑的,它便于準確回顧和分析研究過程中的成敗得失,便于進行歸納和總結,有利于培養嚴謹的科研思維。

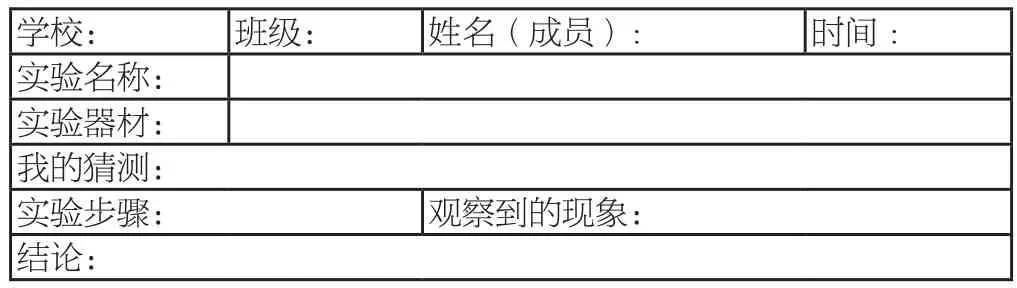

小學數學實驗記錄單一般包含以下內容:實驗名稱、實驗目的、實驗時間、實驗材料、實驗過程、實驗結果、實驗分析、實驗人員等等。實驗報告單一般采用表格式,可參考如下:

學校: 班級: 姓名(成員): 時間:實驗名稱:實驗器材:我的猜測:實驗步驟: 觀察到的現象:結論:

教師要根據教材的內容恰當使用、適當調整,合理優化實驗記錄單,把實驗記錄單設計好,并發揮它應有的作用!

3.準備實驗器材

實驗教學除了明確實驗動機、精心設計外,還要準備課堂中需要用的一些教具、學具。例如學圓錐的體積時,課前老師就必須把實驗內容的情況向學生做簡要介紹,說明本次實驗需要的材料,讓學生帶足沙子或水等材料,老師準備好三套圓柱、圓錐。

有些實驗準備還可以在課外完成。比如五年級下冊的《蒜葉的生長》,提前一段時間就要布置學生種下大蒜,每天用固定的時間測量和觀察,將記錄的結果繪成折線統計圖,課上進行展示、匯報、交流等。

4.明確實驗要求

在實驗中做什么,怎么做,教師需要明確要求,學生才能按照要求有效地開展活動,避免被與實驗無關的內容吸引。例如在教學《可能性》這一課時,在活動之前老師要說明實驗要求,并展示在黑板上:(1)每次從袋子中摸出一個球,記錄球的顏色,再放回袋中。(2)組內輪流摸球,每人摸5次,組長記錄。(3)統計好摸到黃球和白球的總次數。(4)活動要安靜、迅速,有序操作。

5.組織學生進行實驗,收集數據或結果

有效組織實驗是數學實驗教學的基礎,由于小學生的年齡特點、心理特征等決定著課堂一旦動起來,學生有可能就收不回來了,所以課前要分好小組,明確活動紀律,引導學生真正主動地參與到活動中去,而不是在吵鬧中度過。

在實驗記錄時要準確、方便,可以用文字、表格、畫圖和箭頭等不同的方式進行表述。在對比實驗中往往會采取表格的方式記錄數據。例如研究“放大后的角度數會變嗎”,可以設計如下:

次數 1 2 3 4高度(放大鏡距離實物的高度)角度

采集的數據要真實,有些學生發現自己的數據與大部分同學的不一樣,出于“怕出錯”這種心理,就會改自己的數據。此時教師應當引導學生反思:你測出的數據很不一樣,問題在哪里?讓學生思考討論后,找出真正的原因,改進方法后再重測,讓錯誤變成一種學習資源。

6.總結實驗

初步得出結果后,教師應組織以小組為單位,全班匯報交流,說出各組所做、所得與所思。這樣既有利于培養學生的合作交流精神,又培養了學生的反思總結能力,一方面加深了對數學知識的理解,另一方面也讓學生逐步掌握了解決問題的方法。

日本數學教育家米山國藏曾經說過:“作為知識的數學,通常在出校門后不到一兩年就忘了,然而不管他們從事什么業務工作,那種銘記于頭腦的數學精神和數學思想方法,卻長期地在他們的生活和工作中發揮著重要的作用。”將實驗引入數學課堂,學生在參與的過程中,有了更多觀察數學現象、研究數學原理的機會,在這樣的學習過程中,學生逐漸從學會走向會學,從傳承走向創新。小學數學課堂中引入實驗教學,不僅是為了提高課堂效率,更是為了學生的終身發展,為了民族的未來。