人力資本、產業結構與中國碳排放效率

郭炳南 卜亞

[摘 要]既要實現經濟平穩增長,又要兌現對國際社會的減排承諾,是當前中國面臨的緊要任務。文章從理論上闡釋人力資本、產業結構對碳排放效率的影響機制,使用包含非期望產出的SBM模型測算2000~2014年中國及各省的碳排放效率,并利用面板Tobit模型識別人力資本、產業結構及其交互項對中國碳排放效率的作用方向與影響程度。研究結果表明:從時間尺度上看,中國及區域碳排放效率存在波動下降趨勢,多數年份處于無效率狀態,從空間尺度上看,碳排放效率呈現東中西依次遞減狀態;全國層面與東、中、西部的人力資本水平有利于提高碳排放效率,而人力資本結構僅有利于東部,對西部有消極作用;產業結構高級化在全國及區域層面均表現出有利于碳排放效率的態勢;人力資本水平與產業結構交互項在全國及區域層面會降低碳排放效率,人力資本結構與產業結構交互項在中、西部呈現消極影響,但在全國及東部影響不顯著。在此基礎上,提出了相關政策建議,以期實現中國經濟可持續發展與碳減排的雙贏。

[關鍵詞]人力資本 ;產業結構 ;碳排放效率

[中圖分類號]F224 [文獻標識碼] A [文章編號]1673-0461(2018)06-0013-08

一、引言與文獻綜述

改革開放以來,中國的經濟總量從1978年的3 645億元增加到2016年的744 127億元,其經濟增長速度超過了世界多數國家,創造了經濟增長的奇跡,令世界為之驚嘆。但與此同時,中國的能源消耗與碳排放量也達到了新的高點,2016年世界能源統計報告顯示,中國的碳排放從1978年的14.73億噸上升到2015年的91.54億噸,目前是全球最大的碳排放國。而以二氧化碳為首的溫室氣體過量排放是全球氣候異常與環境惡化的主要原因之一,過度的碳排放可能會對地球的生態環境產生不可逆轉的影響。作為負責任的大國,中國先后承諾2020年中國的碳排放強度比2005年下降40%~50%,2030年中國的碳排放量達到峰值,并爭取早日達到。為此,中國積極進行供給側改革,轉變經濟增長方式,摒棄高能耗、低產出的發展模式。同時,我們也清楚地認識到,中國還是一個發展中國家,發展仍然是中國的第一要務,碳排放問題必須在發展過程中解決。因此,中國要實現碳排放的降低與保持經濟增長的雙贏,必須著力提高碳排放效率,減少單位產出的碳排放量,實現經濟增長從高能耗、高排放、高污染向低能耗、低排放、低污染轉變,真正實現經濟的綠色增長與創新增長。

近年來,國內外學術界關于碳排放效率及其影響因素開展了大量的研究,并取得了豐富成果。Porter(1998)指出產業集聚能夠帶來技術進步、技術擴散與競爭效應,進而降低環境污染,提高碳排放效率[1]。Ramanathan(2006)運用DEA對北非與中東17個國家的碳排放效率分析后發現,能源的消耗結構、經濟增長是影響碳排放效率的重要因素[2]。Fan et al.(2007)研究發現,能源效率、能源消費會對碳排放效率產生重要影響[3]。魏梅、曹明福、江金榮(2010)研究發現,研發投入、能源價格與碳排放效率之間存在協整關系,研究投入可以有效地提高碳排放效率[4]。薛俊寧、吳佩林(2014)認為,人均GDP提高、技術進步能有效地提升碳排放效率,而對外貿易對東部的碳排放效率有抑制作用,對西部的碳排放效率有促進用[5]。張勝利、俞海山(2015)通過對中國工業碳排放效率的區域差異分析后發現,能源結構、能源強度、工業結構是影響中國工業碳排放效率最主要的因素[6]。曲晨瑤、李廉水、程中華(2017)研究發現,產業集聚可以通過知識溢出促進碳排放效率的提高[7]。相關研究還有從貿易競爭力(周玲玲、于津平,2014)[8]、城市化(劉婕、魏瑋,2014)[9]、工業化水平(許士春、龍如銀,2015)[10]、外資進入(周杰琦、韓穎,2016)[11]等角度進行探討。

已有的研究為我們進一步探討碳排放效率影響因素奠定了基礎,但仍有兩個重要的因素——人力資本與產業結構在前期研究中沒有得到充分的重視。內生增長理論認為,人力資本能夠誘發經濟增長,人力資本通過加速生產要素配置轉換,提升產品內在質量,提高經濟效率,促進清潔生產,從而對碳排放效率產生重要影響。產業結構的高級化可以推動經濟增長動力轉換、能源節約,優化經濟增長結構,也會對碳排放效率產生重要作用。同時,值得注意的是,人力資本與產業結構的變動并非是孤立作用,而是存在相互作用。一方面人力資本為產業結構的升級提供要素準備,另一方面產業結構升級會產生多種人力資本要素需求,需要提高人力資本的適配性。那么,人力資本與產業結構之間的相互作用對碳排放效率也會產生影響。

鑒于此,本文將人力資本與產業結構作為主要變量納入影響碳排放效率因素的分析框架,從理論上闡釋人力資本與產業結構對碳排放效率的影響機理,基于SBM非期望產出模型測算中國碳排放效率,使用Tobit模型實證檢驗人力資本、產業結構與碳排放效率之間的關系。相比已有的研究,本文從以下幾個方面進行改進與拓展:①從理論上詳細闡釋了人力資本、產業結構對碳排放效率的影響機制,奠定了實證研究的理論依據;②改進估算方法,基于非期望產出的非徑向、非角度的SBM模型對中國分省的碳排放效率進行測算,克服了傳統的DEA模型沒有考慮投入與產出的松弛性問題以及可能出現的測算偏差;③從空間維度上比較分析了東、中、西區域環境下的人力資本、產業結構對碳排放效率的影響差異;④與以往文獻不同,本文將人力資本進一步細化為人力資本結構與人力資本水平,分別探究人力資本結構、人力資本水平對碳排放效率的不同影響,并且引入兩者與產業結構的交互項,分析人力資本結構、人力資本水平與產業結構對中國碳排放效率的協同作用。

二、人力資本、產業結構對碳排放效率的影響機理

(一)人力資本與碳排放效率

內生經濟增長理論認為,人力資本是技術進步的關鍵要素之一,人力資本能夠通過內部創造新技術或者增強對外來技術的吸收來促進生產率的提高。因此,人力資本對碳排放效率主要有兩個影響渠道:第一,人力資本投資可以通過提高受教育者技能水平、技術熟練程度以及創新能力加速本土企業內部的技術升級與改造,增強企業內部技術積累,有利于企業提高效率與清潔生產,從而提高碳排放效率。第二,人力資本有助于吸收外來清潔技術,為節約生產與減少碳排放提供技術支撐,從而提高碳排放效率。外來先進清潔技術與生產方法能否在當地擴散與有效利用,與當地的人力資本能否適配外來技術密切相關,人力資本積累越高,對外來技術的吸收能力就越強,當地的企業就越容易采用更高的環境標準,從而更有利于從事綠色生產,從而提高本地的碳排放效率。

(二)產業結構與碳排放效率

經濟增長與效率提高的過程本質上就是產業結構動態變遷的過程,產業結構變遷實質上又是產業結構高級化過程,代表著舊產業產能與舊技術的淘汰,新產業產能與新技術的擴張。第一,產業結構高級化可以優化產業技術關聯,從而提高碳排放效率。產業結構高級化促進產業之間前向后向關聯協調發展,工業與其它產業之間、工業內部不同行業之間分布合理,通過密切技術關聯推動清潔生產,從而提高碳排放效率。第二,產業結構高級化推動要素高級化,從而提高碳排放效率。產業結構的特征相當程度決定了碳排放的產業格局,產業結構高級化使得要素生產更多地從資源密集型行業轉向技術與資本密集型行業,這種]進過程不僅是要素組合方式的更替,更是能源消耗的減少與碳排放效率的提高過程。

(三)人力資本、產業結構與碳排放效率

人力資本與產業結構相互作用,共同影響碳排放效率。第一,人力資本決定產業結構]進的方向。不同行業之間的人力資本規模與結構決定了行業的技術水平與利潤水平,推動著行業之間人力資本要素流動,行業之間的人力資本積累與集聚可以降低行業生產成本與擴大行業技術差距,決定了產業之間的更替興衰,影響著產業的發展方向。第二,產業結構的高級化需要人力資本積累的匹配性。產業結構的差異性以及對人力資本需求的多樣性需要人力資本供給結構、供給質量與產業結構相適配,針對產業結構高級化對多樣化與規模化的人力資本需求,人力資本的投資需要根據產業結構的變化進行動態調整,加強教育培訓的針對性與有效性[12]。第三,人力資本與產業結構相互作用共同影響碳排放效率。人力資本與產業結構相互影響、相互制約,聯動發展才能有利于提升碳排放效率。人力資本的超前或滯后投資使得產業結構無法得到相應的勞動力支撐條件,從而使得經濟發展無效率,產業結構固化,從而降低碳排放效率,同樣的,產業結構調整的滯后以及不合理、效率低下,進而無法為人力資本提供發展激勵,造成人力資本閑置,也不利于提高碳排放效率。因此,人力資本與產業結構存在相互聯動發展的需要,兩者共同促進生產效率提高以及實現碳排放效率的提升。

三、模型與數據

(一)碳排放效率的測度模型

人力資本(HUM)變量。人力資本發展狀況可以從人力資本積累的水平(HUMS)與結構(HUMJ)兩個角度進行分析。借鑒劉偉紅、王芳(2016)的研究成果,用教育年限法來表示人力資本水平,將小學、初中、高中與大專及以上教育層次所對應的教育年限設為6年、9年、12年與16年,以各省份不同教育程度勞動力占比為權重,計算各省份勞動力的平均受教育年限[17]。人力資本結構是指不同受教育程度造成勞動力在生產過程中的效率差異,本文用大專以及上教育程度的勞動力占總勞動力的比重表示人力資本結構。

產業結構(IND)變量。產業結構變遷即產業結構高級化的重要表征就是第三產業的比重上升,第二產業的比重下降。本文借鑒干春暉、鄭若谷、余典范(2011)的研究,使用第三產業產值與第二產業產值的比重來表示產業結構的高級化[18]。

經濟發展水平(GDP)。經濟規模越大,產出越多,經濟活動中產生的碳排放量就越多,會對碳排放效率產生直接影響。本文采用人均國內生產總值來表示各省市的經濟發展水平指標,為保證可比性,將當年的人均國內生產總值折算為以2000年為基期的不變價人均國內生產總值。

能源消耗結構(ES)。能源消耗結構深刻地反映了我國的產業結構與經濟增長質量,煤炭消費是我國碳排放的主要來源之一,直接影響碳排放效率。本文使用煤炭消費量占能源消費量之比表示能源消耗結構。

外商直接投資水平(FDI)。眾多文獻研究了外商直接投資對碳排放的影響,是否存在“污染避難所”效應一直沒有確定的結論。本文用外資依存度即外商直接投資額與當年的GDP比值表示外商直接投資水平。

對外貿易水平(TRADE)。開放經濟條件下,經濟活動中產生的污染物如二氧化碳會隨著商品的跨境轉移而轉移,對外貿易會對一國的碳排放效率產生影響,本文用對外貿易依存度即進出口貿易總額占GDP的比重來表示對外貿易水平。

(三)數據來源

考慮到數據的可得性與統一性,本文選取2000~2014年中國30個省級地區(除港澳臺、西藏之外)為研究對象,數據主要來自于《中國統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國環境年鑒》《中國人口與就業統計年鑒》。中國的區域劃分有多種,其中東、中、西部區域劃分法使用最為廣泛,東部區域包括:遼寧、北京、天津、河北、山東、江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南等11省市;中部區域包括山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等9省(自治區);西部區域包括廣西、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、四川、重慶、云南、貴州等10個省(市、自治區)。

四、實證檢驗結果與分析

(一)碳排放效率測算結果

基于非期望產出SBM模型,結合相應的投入與產出數據,利用DEA-Slover Pro5.0軟件測算2000~2014年中國各省(市、自治區)的碳排放效率,測算結果如表1。

表1顯示,從全國的碳排放效率均值來看,2000~2014年我國碳排放效率基本維持在0.5左右,整體上表現穩定,但有下降趨勢,說明我國的碳排放效率還有較大的提升空間。從區域碳排放效率的變化趨勢來看,東部區域碳排放效率最高,中部區域次之,西部區域最低。東中部區域的碳排放效率均呈下降態勢,東部區域于2001年達到最高點0.832,之后一路下滑,到2014年僅為0.626,中部區域在2000年為最高點0.622,之后緩慢下降,到2014年為0.401,而西部區域的碳排放效率則表現為相對平穩,2000~2014年間碳排放效率處于小幅波動狀態,波動區間處于0.352~0.389之間。各區域的碳排放效率比較結果顯示,樣本期間,各區域注重經濟增長,而忽視了對環境保護的投入,這使得我國各區域的碳排放效率不僅沒有提高,反而有逐年惡化的趨勢,特別是中西部區域,經濟長期落后于東部區域,但為了發展經濟,承接了東部區域部分高污染、高能耗的產業,使得中西部區域的碳排放效率遠低于東部區域。從分省市的碳排放效率來看,上海、北京與廣東一直處于碳排放效率的前沿,福建在2000年和2001年處于效率前沿,但之后有大幅度下降,并到2014年達到最低點0.487。內蒙古與海南分別有4個年份達到效率前沿,遼寧與江西分別有3個年份與1個年份達到效率前沿。貴州、甘肅、青海、寧夏是我國碳排放效率最低的省份,碳排放效率一直處于0.4以內,尤其是寧夏碳排放效率最高值僅為0.345(2001年),其余年份的碳排放效率均低于0.3。究其原因,一方面可能是碳排放效率較高的省份推動生產前沿邊界向外移動,使得碳排放效率較低的省份與前沿面的差距越來越大;另一方面也說明西部的某些省份經濟產出低,為了實現經濟增長,加快承接能耗高產業的轉移,從而增加了碳排放,降低了碳排放效率。

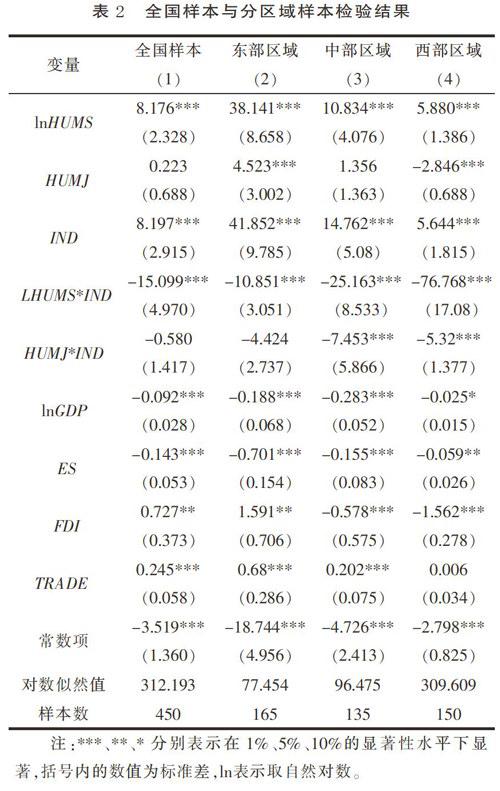

(二)全樣本與區域樣本檢驗結果

由于碳排放效率是受限變量,使用Tobit模型進行估計能有效地避免OLS估計可能產生的不一致與有偏問題。本文基于Tobit模型利用從全國樣本與分區域樣本實證檢驗人力資本、產業結構對中國碳排放效率的影響效應,并加入了人力資本與產業結構交乘項,檢驗兩者的協同作用,檢驗結果如表2。

從全國樣本來看,人力資本水平系數為正,并且1%的顯著性水平下顯著,以平均受教育年限為衡量的人力資本水平能夠有效地促進中國碳排放效率的提升,這說明中國以要素數量驅動的經濟增長方式正在發生轉變,人力資本水平的積累在實現經濟增長的效率改進、資源的節約利用上發揮著越來越大的作用,從而有利于企業的清潔生產,并提高碳排放效率。人力資本結構的系數為正,但不顯著,說明高學歷占勞動力的比例提升沒有并未真正帶來碳排放效率的提高,中國高學歷占勞動力的比重一直在逐步提高,但其中從事技術開發的比例仍然偏小,且尚停留在對國外技術的模仿創新階段,原創性的技術開發與創新能力還較為薄弱,從而限制了人力資本結構對碳排放效率的提升作用。產業結構的高級化系數顯著為正,說明產業結構高級化程度的提高有利于改進資源配置效率、降低能源消耗,從而提高碳排放效率。產業結構的高級化過程意味著中國第三產業與第二產業產值正在快速的變遷,隨著中國經濟的發展,第三產業的比重正迅速提高,第三產業相對于第二產業來說,資源消耗量少,污染排放低,技術層次高,因此,產業結構的高級化過程將資源配置從第二產業轉向第三產業,提升了資源利用效率,有利于碳排放效率的提高。進一步地,人力資本水平與產業結構高級化、人力資本結構與產業結構高級化的交互項系數為負數,分別在統計上非常顯著與不顯著,這說明人力資本水平與產業結構高級化的協同作用對碳排放效率產生消極效應,人力資本結構與產業結構高級化的交互項對碳排放無顯著影響。前文的理論分析認為,人力資本水平如果能夠適應產業結構的調整需求,那么兩者可以相互促進提高碳排放效率,然而實證結果卻沒有得到相應的結論,這說明中國的人力資本與產業結構存在不匹配性,人力資本與產業結構無法聯動發展。一方面可能是教育脫節于企業的需求,無法為產業結構變遷與調整提供相應的人力資本支撐;另一方面也可能是產業結構調整存在滯后性,無法為人力資本提供激勵,進而導致人力資本與產業結構的適配性差,從而不利于提高碳排放效率。

全國樣本回歸的控制變量中,人均GDP的提高會降低碳排放效率,經濟規模越大,消耗資源與碳排放量就越多,進而降低碳排放效率。能源消耗結構系數為負,且非常顯著,煤炭的使用比重越高,越不利于碳排放效率。外商直接投資能夠顯著提高碳排放效率,一般來說,外資對東道國的碳排放效率存在正反兩種效應,一方面外資先進技術的使用會對本國落后技術的替代,有利于提高碳排放效率;另一方面外資將母國污染型產業轉移到東道國,尤其是一些資源尋求型外資,會增加東道國的碳排放,降低碳排放效率,眾多學者對外資的影響存在爭論。本文顯示,外商直接投資有利于碳排放效率的提高。國際貿易使得產品生產與消費的屬地分離,從而會產生碳排放的跨境轉移,出口會增加當地的碳排放,進口會減少當地的碳排放,從而對碳排放效率產生直接影響,國際貿易對碳排放效率的影響取決于進出口的正反作用,從結果看來,國際貿易顯著地提高了中國的碳排放效率,原因在于我國進口貿易結構主要集中于高技術或資本密集型產品,這類產品帶來的資源與能源節約效應大于出口產品帶來的碳排放增加效應。

從區域樣本的結果來看,東、中、西三個區域的人力資本水平系數為正,且都通過1%的顯著性水平檢驗,這與全國層面的結果相似,但從影響強度來看,東、中、西部的影響強度依次遞減,人力資本水平對東部區域的碳排放效率影響力度最大,這與東部區域的經濟發展水平、要素稟賦結構是密切相關的,相比較來看,東部區域經濟發展質量高、企業技術水平先進使得人力資本在東部區域能夠發揮更大的效能,從而能更好地提高碳排放效率。從人力資本結構來看,各區域的人力資本結構影響存在顯著差異,東部與中部區域的系數為正,但中部區域的不顯著,西部區域的影響顯著為負,這與全國性的影響截然不同。東部區域的人力資本結構提升,能有力地提高東部的碳排放效率,中部的人力資本結構對中部地區的碳排放效率無明顯作用,西部區域的人力資本結構降低了碳排放效率,之所以會出現這樣的結果,這與人力資本結構發揮作用所依賴的經濟環境緊密相關,東部區域的經濟結構層次高,有強烈的高學歷人才需求,而中西部區域的產業結構層次對高學歷人才需求較低,尤其是西部區域,高學歷比重提高,但沒有相匹配的產業需求,造成人力資本資源的浪費,從而降低碳排放效率。從產業結構高級化的影響來看,與全國的類似,東中西部的產業結構高級化可以有效地提高碳排放效率,其中東部區域的影響最強,中部次之,西部最弱,出現這種情況可能與各區域產業之間技術水平差異以及區域發展不平衡有關,東部區域的技術水平最高,因此東部區域的產業高級化的層次與效應也相應較高,進而東部區域產業結構高級化的推進速度也會高于中西部區域,因此,產業結構高級化對碳排放效率提高存在顯著的區域特征,且依次遞減。與總樣本相似,分區域中的人力資本水平與產業結構高級化的交叉項影響為負,且非常顯著,說明區域人力資本水平與產業結構高級化的匹配度較差,其中,西部的匹配度最差,中部次之,這表明各區域的人力資本與產業結構無法產生聯動發展效應,反而造成了產業結構的固化與人力資本的浪費,從而對碳排放效率產生負影響。同樣的,人力資本結構與產業結構交互項系數為負數,東部區域不顯著,而中西區域顯著,說明中西部區域的人力資本結構與產業結構的交互作用對于碳排放效率提升有不利影響,進一步反映了中西部區域的產業結構層次對高學歷層次人才的需求較弱,人力資本結構的提升與產業結構高級化適配性差,從而對碳排放效率有消極影響。

從區域樣本回歸的控制變量來看,東、中、西部人均GDP的增加均會降低碳排放效率,經濟規模的擴大,必然引起能耗的增加,從而增加碳排放,降低碳排放效率。煤炭占能源消費中的比重提高也會降低碳排放效率,這與全國的影響是一致的。東部區域的外資有利于碳排放效率提高,而中西部區域的外資顯現出消極作用,會降低碳排放效率,這說明外資對中國碳排放效率存在明顯的區域差異,東部區域經濟結構層次高,引進外資的質量與類型也相對較高,而中西部區域由于其無地理位置優勢,也無人才與資本優勢,因而中西部區域更多地吸引資源尋求型外資企業,從而不利于當地的碳排放效率提高。國際貿易有利于東部與中部的碳排放效率,而對西部的碳排放效率影響不顯著,說明東部與中部的進出口貿易結構有利于減少碳排放,進口產品的技術含量高,有利于節約資源,促進碳排放效率提高。

五、研究結論與政策建議

促進碳排放效率的提高是中國實現對國際社會的碳減排承諾的重要途徑,而人力資本與產業結構是影響碳排放效率的主要因素。本文從理論上闡釋了人力資本、產業結構對碳排放效率的影響機理,使用基于非期望產出的SBM模型,測度了2000~2014年中國及各省區的碳排放效率,運用Tobit模型實證研究了人力資本、產業結構以及兩者的交叉項對碳排放效率的影響方向與作用程度,得出了以下結論。第一,2000~2014年我國的碳排放效率整體穩定,但有下滑趨勢,并且區域特征明顯,東、中、西部區域的碳排放效率表現出波動變化,呈遞減狀態;第二,無論是全國層面還是區域層面,人力資本水平均能有效地提高碳排放效率,且東部區域人力資本水平的影響力度最強,而人力資本結構在全國與中部區域影響不顯著,在東部顯著為正,而在西部顯著為負;第三,產業結構高級化能夠提高碳排放效率,這種作用在全國及區域中均得到體現,并且東部區域的影響程度最高;第四,全國層面與區域層面的人力資本水平與產業結構的交叉項顯著為負,不利于碳排放效率提高,全國與東部的人力資本結構與產業結構的交叉項不顯著,而在中西部區域顯著為負;第五,全國及各區域的人均GDP增加以及煤炭占能耗比重的提高,均會降低碳排放效率。外商直接投資則表現出兩種不同的影響方向,有利于全國及東部區域的碳排放效率,而不利于中西部區域的碳排放效率,即“污染避難所”效應在全國及東部區域不成立,而在中西部區域成立。進出口貿易依存度的提高對全國、東中部區域的影響顯著為正,而對西部區域的影響不顯著。

根據以上結論,本文認為,可以從以下幾個方面提高碳排放效率:第一,著力加速人力資本水平積累,優化人力資本結構。人力資本水平的積累能夠有效地提高碳排放效率,應當加大教育投入,特別是提高中西部區域的教育投入,同時促進人力資本結構的優化,提高人力資本結構的針對性與應用性,為原創性技術開發提供可靠的人力資本保障,并且促進區域間人力資本的流動與集聚,實現人力資本的均衡發展,從而實現碳排放效率的整體提升。第二,積極調整產業結構,促進產業結構高級化。產業結構高級化對碳排放效率有顯著的正效應,要通過發展高新技術產業與現代服務化改善產業結構,加快用高新技術與先進適用技術改造重化工業,尤其要加快對中西部區域的傳統產業技術改造,縮小區域產業技術差距,實現產業結構的高級化、生產的清潔化,提高碳排放效率。第三,加強人力資本與產業結構的適配性,促進人力資本與產業結構對碳排放效率的協同正效應。一方面,產業結構內部與產業之間的交互性與復雜性要求人力資本結構與水平的多樣化與規模化。人力資本的積累應當根據產業結構]進的趨勢與規律進行迅速調整,有針對性地培育能夠適應產業結構變化的人力資本類型,鼓勵企業與學校之間定單式教育,減少特定類型人力資本的供應不足或浪費。另一方面,產業結構]進有其自身規律,結合當地人力資本狀況,運用適當的產業政策提高人力資本與產業結構適配性。東部區域的高等教育發達、人力資本質量高,可以優先發展高端制造業與現代服務業,中西部區域的人力資本層次較低,初中級的人力資本較為豐富,可以重點發展勞動力密集型產業與資源密集型產業,結合區域的人力資本發展狀況,設置產業結構發展目標,提高產業結構與人力資本的適配度,兩者共同推動碳排放效率的提高。第四,采取合理的外資與外貿政策。外商直接投資有利于全國及東部的碳排放效率,而不利于中西部的碳排放效率,說明在中西部的尋求資源型外資居主導地位,中西部對于利用外資的門檻較低,不利于提高中西部碳排放效率,因此,中西部要加強對外資類型的甄別,對于一些嚴重污染的外資企業要嚴格限制,優化市場環境,鼓勵先進技術的外資企業進入,并且要提高本地企業的技術吸收能力,共同促進外資企業發揮積極影響。同樣地,國際貿易也會提升全國及東中部區域的碳排放效率,因此,進一步擴大開放,優先進口先進的技術設備以及清潔產品,同時,針對西部區域國際貿易影響不顯著的狀況,要減少西部區域的資源密集型產品出口,增加技術型產品的進口,從而優化貿易結構,進一步實現中國碳排放效率的整體提升。

[參考文獻]

[1] PORTER M E. Clusters and the new economics of competition[J].Harvard Business,1998(6):77-91.

[2] RAMANATHAN,R. A multi-factor efficiency perspective to the relationships among world GDP: energy consumption and carbon dioxide emission[J].Technological Forecasting & Social Change,2006(73):483-494.

[3] FAN Y.,LIU L.C.,WU G.,TSAI H.T.,WEI Y.M. Changes in carbon intensity in China: empirical findings from 1980-2003[J].Ecological economics,2007(3):683-691.

[4] 魏梅,曹明福,江金榮.生產中碳排放效率長期決定及其收斂性分析[J].數量經濟技術經濟研究,2010,27(9):43-52,81.

[5] 劉婕,魏瑋.城鎮化率、要素稟賦對全要素碳減排效率的影響[J].中國人口·資源與環境,2014,24(8):42-48.

[6] 周玲玲,于津平.中國貿易競爭力與全要素碳減排效率關系的研究[J].世界經濟研究,2014(8):48-53,88.

[7] 薛俊寧,吳佩林.技術進步、技術產業化與碳排放效率——基于中國省際面板數據的分析[J].上海經濟研究,2014(9):111-119.

[8] 許士春,龍如銀.中國能源和碳排放的效率測度與影響因素研究[J].軟科學,2015,29(3):74-78.

[9] 張勝利,俞海山.中國工業碳排放效率及其影響因素的空間計量分析[J].科技與經濟,2015,28(4):106-110.

[10] 曲晨瑤,李廉水,程中華.產業聚集對中國制造業碳排放效率的影響及其區域差異[J].軟科學,2017,31(1):34-38.

[11] 周杰琦,韓穎,張瑩.外資進入、環境管制與中國碳排放效率:理論與經驗證據[J].中國地質大學學報(社會科學版),2016,16(2):50-62.

[12] 趙領娣,張磊,徐樂,等.人力資本、產業結構調整與綠色發展效率的作用機制[J].中國人口·資源與環境,2016,26(11):106-114.

[13] 周五七,聶鳴.中國工業碳排放效率的區域差異研究——基于非參數前沿的實證分析[J].數量經濟技術經濟研究,2012,29(9):58-70,161.

[14] 郭炳南,林基.基于非期望產出SBM模型的長三角地區碳排放效率評價研究[J].工業技術經濟,2017,36(1):108-115.

[15] 張軍,吳桂英,張吉鵬.中國省際物質資本存量估算:1952-2000[J].經濟研究,2004(10):35-44.

[16] 郭炳南,張成,林基.外商直接投資、研發投入與中國工業行業碳生產率——基于工業行業面板數據的實證分析[J].蘭州學刊,2014(10):148-158.

[17] 劉偉紅,王芳.人力資本對區域經濟增長影響的實證分析——基于福建省的數據[J].科技和產業,2016,16(4):25-28.

[18] 干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,46(5):4-16,31.

Human Capital,Industrial Structure

and China 's Carbon Dioxide Emission Efficiency

——An Empirical Research Based on the SBM and Tobit Model

Guo Bingnan,Bu Ya

(Jiangsu University of Science & Technology,Zhenjiang 212003,China )

Abstract: A critical task of China is to achieve economic growth and,at the meantime,honor its commitment to reduce CO2 emissions. This paper theoretically explains the mechanism of how the human capital and industrial structure effect the CO2 emission efficiency. The CO2 efficiency of China from 2000 to 2014 is measured using the SBM model with the undesirable outputs. The Tobit model is used to identify the direction and the degree of influence of human capital,industrial structure and its interaction on China's CO2 efficiency. The research results show that:(1)From the time scale,the national and the regional CO2 emission efficiency decreases,with most of the years are in inefficient state;from the spatial scale,CO2 emission efficiency decreases from east to west;(2)Human capital level is conducive to improve the efficiency of CO2 emission both on the national and the regional level. However,the human capital structure is only beneficial to the East,while it has a negative effect on the West;(3)Upgrading of the industrial structure at the national and the regional levels can increase CO2 emission efficiency ;(4)The interaction between human capital structure and industrial structure at the national and regional levels will reduce CO2 emission efficiency. The interaction of human capital and industrial structure shows negative effect both in middle and western areas. But no significant effect nationally and in the east. On this basis,the paper make relevant policy suggestions in order to achieve China's economic development and reduce CO2 emission.

Key words: human capital;industrial structure;carbon dioxide emission efficiency