中國化的“一村一品”發展模式研究

王勁屹,吳文意,梁詩婷

(五邑大學經濟管理學院,廣東江門529020)

習近平總書記在黨的十九大報告明確提出實施鄉村振興戰略,“農業農村農民問題是關系國計民生的根本性問題,必須始終把解決好‘三農’問題作為全黨工作重中之重。要堅持農業農村優先發展,促進農村一二三產業融合發展,支持和鼓勵農民就業創業,拓寬增收渠道”,并特別強調“堅決打贏脫貧攻堅戰。要動員全黨全國全社會力量,堅持精準扶貧、精準脫貧,確保到2020年我國現行標準下農村貧困人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,解決區域性整體貧困,做到脫真貧、真脫貧”。隨后2018年出臺的中央一號文件,是以十九大報告為指引,具體規劃出振興鄉村實施步驟的綱領性文件,其中提出“實施質量興農戰略。推進特色農產品優勢區創建,建設現代農業產業園、農業科技園。實施產業興村強縣行動,推行標準化生產,培育農產品品牌,保護地理標志農產品,打造一村一品、一縣一業發展新格局”。由此可見,“一村一品”在中央的振興鄉村戰略部署中具有突出地位,對實現農村精準扶貧、促進農民增收具有重要意義。

一、“一村一品”的起源

“一村一品”運動萌芽于二戰后的日本,作為戰敗國,日本背負巨額戰爭賠款的沉重壓力,國內經濟基本處于百廢待興狀態。大分縣是日本的農業大縣,當時正處于城市化和工業化過程中,農民往城市集聚,人才和資金不斷流出,農業發展緩慢甚至有倒退的趨勢。為了扭轉現實中的嚴峻局面,大分縣知事平松守彥在1979年提出并發起了“一村一品”運動。“一村一品”是以一個個行政村為單位,發揮當地自然資源的比較優勢,對特色農產品進行包裝宣傳,并對原生態農產品進行加工,提高其附加值,擴大市場規模,將當地農產品打造成具有地域優勢,有市場競爭力的特色品牌,實施市場化營銷。在大分縣“一村一品”運動的摸索和改造的過程中,形成了當代“一村一品”的雛形。事實證明,大分縣的“一村一品”戰略創新,不僅增加經濟效益還產生了良好的社會效益,受到各界高度評價。

二、“一村一品”運動的東南亞推廣

由于“一村一品”運動在日本取得了成功,且符合亞洲鄉村現狀,獲得了許多亞洲國家的認可,尤其是深受農村貧困問題困擾的東南亞國家。其后十余年,“一村一品”模式在東南亞地區得到很好的推廣應用,特別是泰國、菲律賓,還結合實際國情進行了本土化吸收。

(一)泰國化

泰國的“一村一品”戰略在2001年正式實施,采用先試點再推廣的策略。由于旅游業在該國經濟的占比較大,因此泰國的“一村一品”運動,在大力推廣當地特色農產品的基礎上,發展出能反映泰國傳統文化的手工藝品,以銷售給國外游客,從而促進了農村就業問題,縮小了城鄉居民之間的貧富差距。泰國“一村一品”戰略是由政府主導的,對于那些投身其中的企業、大學生,給予各種優惠政策扶持,撥付啟動資金,降低“一村一品”的準入門檻;對遇到問題的商家則提供技術支持或業務咨詢;對那些市場開拓能力不足的店家,給予銷售渠道和產品包裝設計的指引。通過泰國化改造后,所推廣的食品、香料、手工藝品、紡織品、家居裝飾品都是十分具有本土特色的產品。

(二)菲律賓化

90年代初期,菲律賓根據自身國情將“一村一品”轉化為“一鎮一品”,被稱為 OTOP(One Town One Product)模式,在本地自然資源和優勢產業基礎上,結合當地的技術和人才資源,發展出具有競爭力的地方特色產品。目前,OTOP模式已經列入菲律賓國家中期發展規劃,并擇優選出15種示范產品,在國內試點推廣。菲律賓政府主要是依托當地的旅游業,推廣地方特色的農業、漁業、傳統手工雕刻、手工藝品和家具裝飾,取得了不錯的經濟效益。

三、中國化的“一村一品”發展模式

“一村一品”在走向東南亞的同時,也邁上了中國之路。1997年我國在湖北召開中日“一村一品”研討會,邀請日本方面的專家介紹經驗,取得了很好的反響。隨后,我國在湖北、上海、陜西等地率先進行“一村一品”試點。由于適應了農村經濟發展的需要,試點取得了較佳的績效,得以在全國范圍內全面推廣。其后,因為“一村一品”非常符合國家的“精準扶貧”戰略,獲得了中央的大力倡導,多次在中央一號文件中出現。中國本身是農業大國,“一村一品”運動也結合國情,逐漸實行了中國化,形成了各具特色的示范鎮。

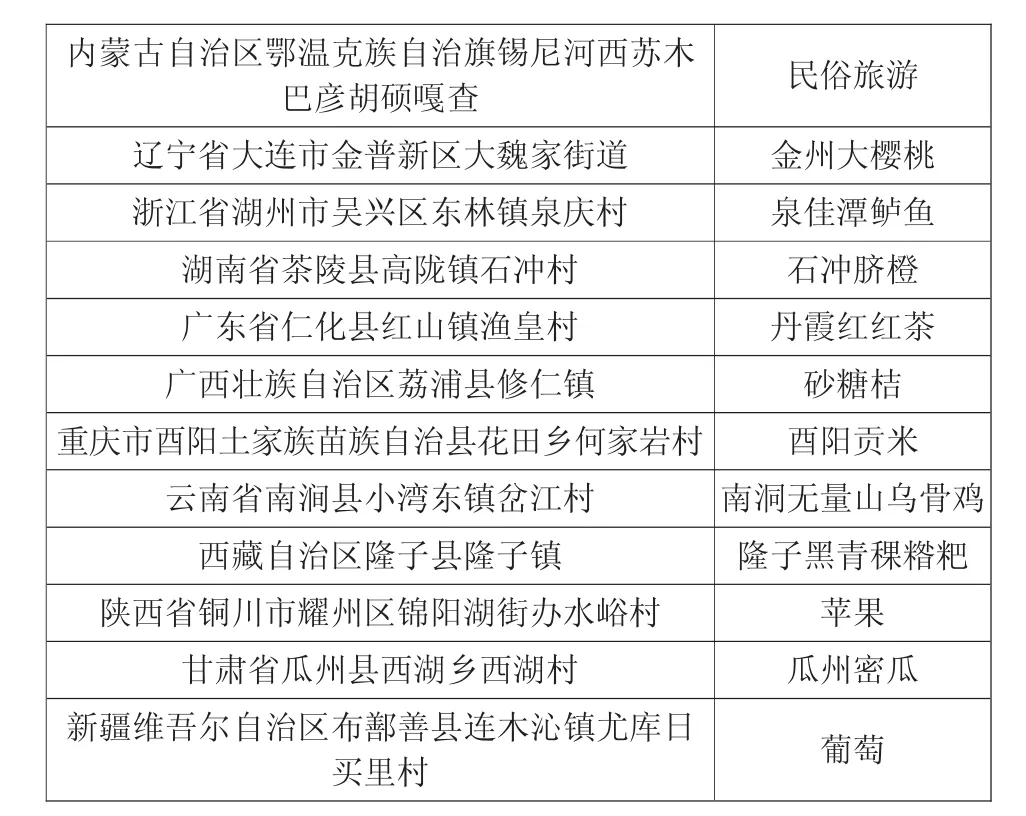

表1 全國“一村一品”部分示范村鎮

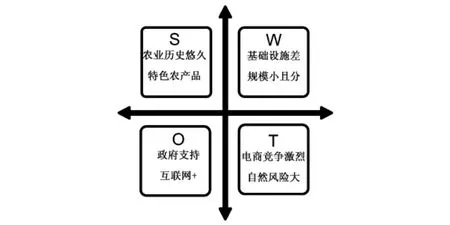

隨著我國經濟的不斷發展,國民的收入水平越來越高,也就對日常的消費品提出了更高需求,偏好需求日漸多元化,農產品市場變成了買方市場。只有那些獨具特色、競爭力強的產品才能長期吸引消費者。在這樣的大環境下,“一村一品”就具有較大的生存空間,有圖1所展示的SWOT分析。

圖1 我國“一村一品”的SWOT分析

根據當前我國的“一村一品”發展現狀,主要有以下幾種模式。

(一)政產學研支撐型

“一村一品”已在我國發展二十余年,各地政府積極響應中央號召,因地制宜規劃“一村一品”戰略,以緩解各地的“三農”問題。所謂政產學研,是指政府出面指引,牽線高校、科研部門對接農產品生產基地,共同開展“一村一品”運動。如上海市根據自身的發展情況,大力部署“一村一品”戰略,截至2017年底,上海市有23個示范村鎮,主導產業收入20.5億元,政府從農戶種植、政府和農戶組織結合、現代網絡技術、專業市場銷售四個層面,對農產品進行統一的包裝設計,發展出現代農業。

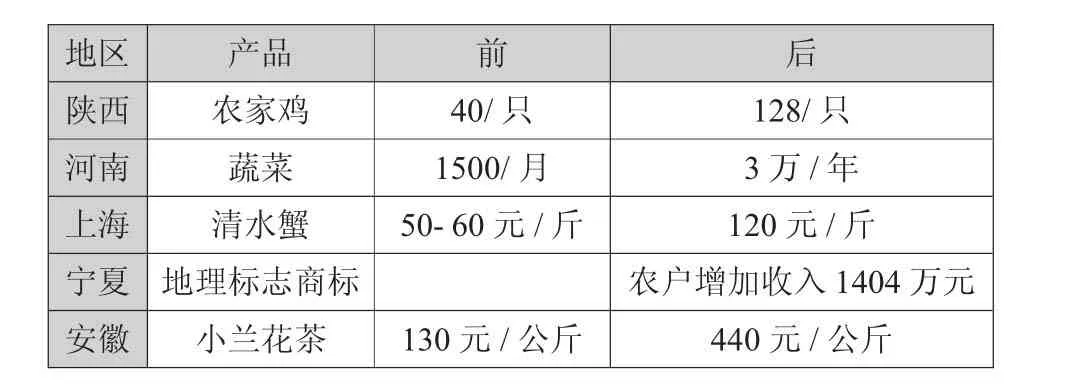

(二)組織帶動發展型

農民自主創立各類農業協會組織,先富起來的大戶幫助其他村民。組織成員可以互相交流,特別是聽取成功人士的經驗。協會對農民進行專業技能的培訓、業務的咨詢和提供合作的機會,加強農戶的團結,分享農業發展成果。當地合作社可與大客戶簽訂供銷協議,解決了農戶產量大、價格低的問題。“一村一品”運動可以依托現代的農業組織、服務組織、大學生團隊等社會資源,充分利用其專業知識和技能,結合本地的實情,打造具有特色的農產品品牌,以提高農產品的市場價格。

表2 樹立品牌前后的價格變化

(三)龍頭企業拉動型

我國不少農業巨頭也積極扶持國家的“一村一品”戰略,如溫氏股份2017年投入農業的設備設施等約1.3億元,累計投入5.2億元;正邦集團打造“百千萬億工程”,造福農村;長沙馬王堆農產品公司重點打造“菜籃子”工程,以加強農產品的流通。這些龍頭企業的拉動,可以讓“一村一品”戰略具有厚實的基礎。

四、“一村一品”存在的問題

我國通過學習和借鑒日本的“一村一品”運動,結合自身國情構建出中國化的發展模式,為改善農民福利作出了較大貢獻,但是在實際發展中,中國化的“一村一品”依舊存在如下一些問題:

(一)種植戶對“一村一品”的參與意識不夠

當前農村的種植農戶,大多文化程度較低,在短時間內難以接受一些新的市場生產模式,只是認同傳統的生產方式,不敢冒風險,不愿改種新的農產品,而且大部分的農戶對于“一村一品”缺乏宏觀理解,很難說服農戶摒棄傳統的生產模式,投身到“一村一品”的總體規劃中。

(二)特色農產品生產規模較小

在農村的傳統生產模式上,都是以個體農戶為主,其種植的農產品多為小規模。由于農村地廣人稀,農地分散,種植戶都是以家庭為單位獨立耕種,且一直以傳統渠道來銷售,這樣的生產模式很難大規模地組織生產,無法體現規模效應,不利于“一村一品”運動的展開。

(三)農村的基礎設施有待改善

根據我國農村現狀,基礎設施與城市相比落后太多,道路、網絡、物流等設施還不能完全覆蓋整個農村地區,大多數農村地區不能享受到現代設施,這使農村接收外面的產品供需信息時具有滯后性,處于信息不對稱狀態。即便信息可以流通,但受制于落后的公路交通設施,農產品也不能迅速流入市場,無法及時捕捉市場機會。

(四)“一村一品”缺乏金融扶持

“一村一品”對農產品的投入,需要大力資金的投入,往往是農戶無法獨立承擔的。由于農業具有天然的弱質性,受自然條件、市場行情等不確定因素影響太大,本身又是微利行業,存在很大的金融風險,因此一般商業性金融機構都不愿意提供農業貸款。“一村一品”戰略很大程度上需要對特色農產品進行規模化生產,顯然,缺乏金融扶持成為阻礙其擴大再生產的瓶頸。

五、“一村一品”模式優化路徑分析

在振興鄉村總體戰略下,必須不斷優化“一村一品”的演化路徑,針對現有問題,相關部門應作出切實有效的應對措施,加速“一村一品”沿規模化、現代化方向發展,具體提升路徑如下。

(一)尊重農戶的自主參與意愿

“一村一品”旨在發展鄉村經濟,考慮問題的落腳點是改善農民福利,主體就是農村的種植戶,且農戶負責農產品的最主要環節——生產環節,這意味著“一村一品”戰略能否真正成功,取決于能否獲得農戶的真心支持。但是,一切的前提是尊重農戶的自主生產意愿,不能采用強制性手段推行“一村一品”。政府只能通過宣傳以及示范推廣,增強農戶的信心,激勵農民參與到“一村一品”活動中來。

(二)引進科技人員為農業提供技術指導

“一村一品”的發展離不開農業科技的支持,可以增加科研人員入駐農村的頻率,當農戶種植遇到技術問題時,可以隨時給其提供技術輔導,由此避免農產品由于技術問題而造成的質量參差不齊,為以后的品牌推廣奠定基礎。當一個新型農產品品種獲得突破,并在實踐中取得良好效果時,就可以在技術人員指導下向全村推廣,形成改良品種的規模化種植。

(三)注重農產品的品牌營銷

通過對農產品市場以及消費者的調查,確定本村哪些農產品受到市場推崇,然后有意識地集中包裝,特別是盡量結合當地特色文化,打造出一個本村的農產品品牌,并通過第三方營銷,將其向市場推廣,達到加大宣傳目的,最終形成市場品牌效應,從而打響本村特色農產品的知名度。

(四)將農業與其它產業有效融合

大多數農村種植戶只是停留在農產品的生產上,沒有實現與其它產業相融合,無法將當地特色農產品的收益推向最大化。因此,促進“一村一品”的發展就要將農業與其它產業結合,如文化產業、服務業、旅游業等,通過聯合其它產業一起來擴展市場,相輔相成,使多種產業的聯合收益達到最大化。

(五)政府與金融機構提供資金支持

地方政府出臺扶持“一村一品”的優惠政策,農戶參與“一村一品”可提供政府補貼,可為農村經濟的規模化發展提供激勵手段。如遇到種植大戶,政府可提供擔保基金,便于其向金融機構融資。同時,金融機構也應加大扶持“一村一品”的力度,增大信用規模,讓優質農產品獲得更大規模的發展空間。

當前我國正處于振興鄉村戰略的初始期,今后國家的政策將會持續向農村傾斜,農村經濟大有可為。在此大背景下,中國化的“一村一品”發展戰略是農村經濟的一種重要模式,這就需要進一步優化其發展路徑,政府部門、金融機構、科技人員都需要給予“一村一品”更多支持,以實現農村現代化的總體戰略目標。