文化水平對心力衰竭合并焦慮病人治療效果的影響

心力衰竭(心衰)是各種心臟疾病發(fā)展的終末階段,因其病程長、預(yù)后差、病人的生活質(zhì)量下降等因素使病人的心理負擔加重,常伴發(fā)焦慮和(或)抑郁[1-2]。研究顯示中國心衰病人抑郁和(或)焦慮的發(fā)病率約為40.1%[3]。心衰伴發(fā)抑郁和(或)焦慮可影響病人的預(yù)后,是心衰病人死亡的重要預(yù)后因素[4]。焦慮和(或)抑郁的發(fā)生與病人的病程、心功能狀態(tài)、性別、文化程度等因素相關(guān)[5-6]。有研究顯示,文化程度是心衰病人發(fā)生抑郁和(或)焦慮的獨立危險因素,但目前暫無相關(guān)研究報道病人文化程度對治療的效果有無影響。

1 資料與方法

1.1 研究資料 選擇2015~2017年在我院治療的心衰病人,采用Zung氏焦慮自評量表(SAS)評定病人的情緒狀態(tài)[7],對于評分>50分的病人再由精神科專科醫(yī)師對焦慮進行診斷,并按紐約心臟病協(xié)會(NYHA)心功能分級評定為Ⅲ~Ⅳ級[8],最終篩選出65例心衰合并焦慮的病人。按病人的文化水平分成2組,具有初中及以下文化程度的病人納入A組,共31例,其中男15例,女16例,平均(73.5±9.3)歲;具有高中及以上文化程度的病人納入B組,共34例,其中男16例,女18例,平均(72.4±9.4)歲。

1.2 方法 2組病人均按心衰治療指南給予正規(guī)抗心衰藥物治療,在此基礎(chǔ)上加用綜合性情感干預(yù)聯(lián)合抗焦慮藥物治療。抗焦慮藥物使用黛力新,每次1片,2次/d。由專業(yè)醫(yī)護人員對病人進行心理干預(yù),心理干預(yù)時間每次>30 min,2次/周,其中心理干預(yù)包括向病人介紹疾病的有關(guān)知識,加強對疾病的了解程度,緩解不良心理情緒,幫助病人樹立治療的信心等[9]。觀察并分析治療1周和2周后2組病人不適癥狀的緩解程度、NYHA分級、腦利鈉肽(BNP)水平。

1.3 入選標準 (1)符合Framingham心力衰竭診斷標準[8];(2)NYHA心功能分級為Ⅲ~Ⅳ級;(3)心衰癥狀出現(xiàn)時間為1~2年;(4)經(jīng)專科醫(yī)師診斷確診為合并有焦慮的病人;(5)年齡≥60歲。

1.4 排除標準 (1)年齡<60歲;(2)有精神病的家族史及個人史;(3)嚴重自殺傾向、智力障礙、人格障礙、腦損傷或腦部疾病、聽力及言語交流障礙者;(4)NYHA心功能分級為Ⅰ~Ⅱ級;(4)心衰癥狀出現(xiàn)時間<1年;(5)其他原因不能完成焦慮量表調(diào)查的病人;(6)有除心臟病以外其他嚴重軀體疾病的病人。

1.5 評估標準 (1)明顯好轉(zhuǎn):臨床不適癥狀消失,無液體潴留體征;(2)好轉(zhuǎn):臨床癥狀及液體潴留體征部分好轉(zhuǎn);(3)無效:臨床不適癥狀及液體潴留體征無明顯好轉(zhuǎn)。

2 結(jié)果

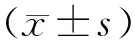

2.1 2組病人的基本情況 治療前2組病人在性別、年齡、NYHA分級、BNP水平及SAS評分等方面差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。見表1。

表1 2組病人的基本情況比較

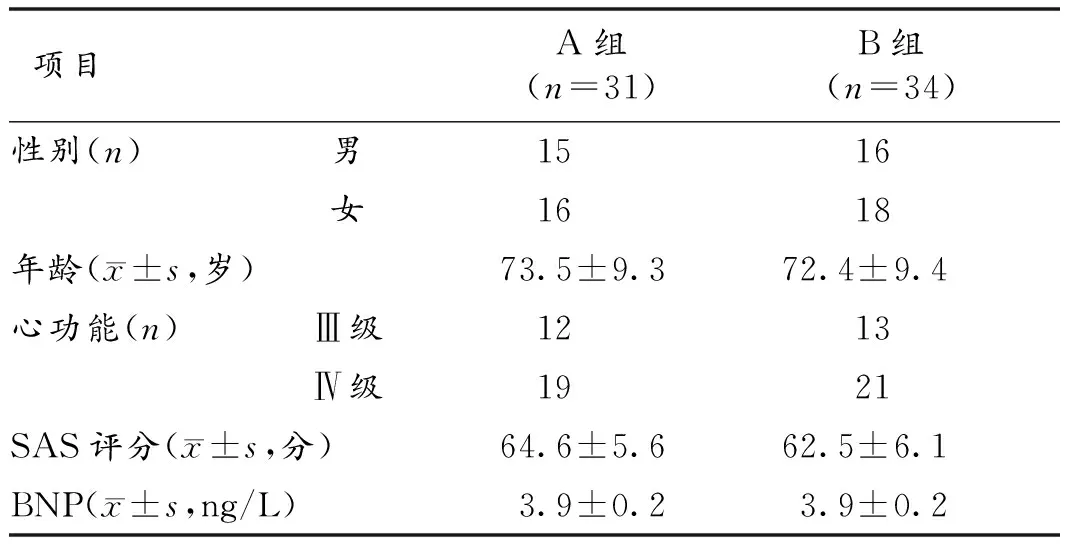

2.2 2組病人治療1周后療效比較 治療1周后,2組病人的病情較前改善,且A組病人的心功能、BNP水平及臨床不適癥狀的改善程度明顯優(yōu)于B組,2組間差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(P<0.05)。見表2。

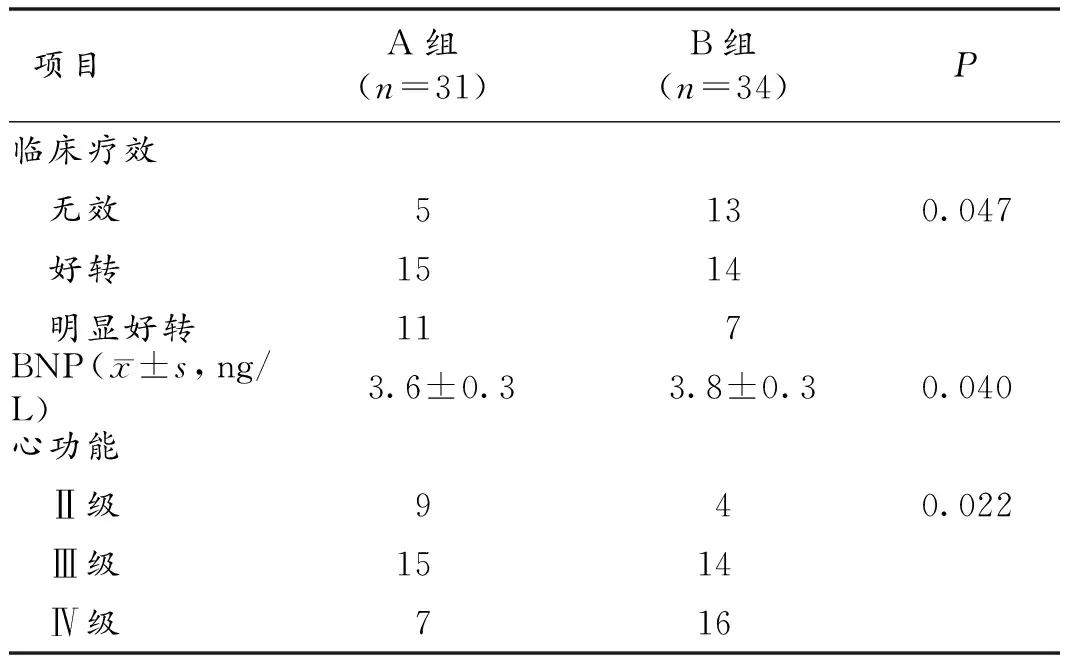

2.3 2組病人治療2周后療效比較 治療2周后,2組病人的病情均明顯好轉(zhuǎn),2組間在心功能、BNP水平及臨床不適癥狀的改善程度差異無統(tǒng)計學(xué)意義。見表3。

表2 2組病人治療1周后療效比較(n)

表3 2組病人治療2周后療效比較(n)

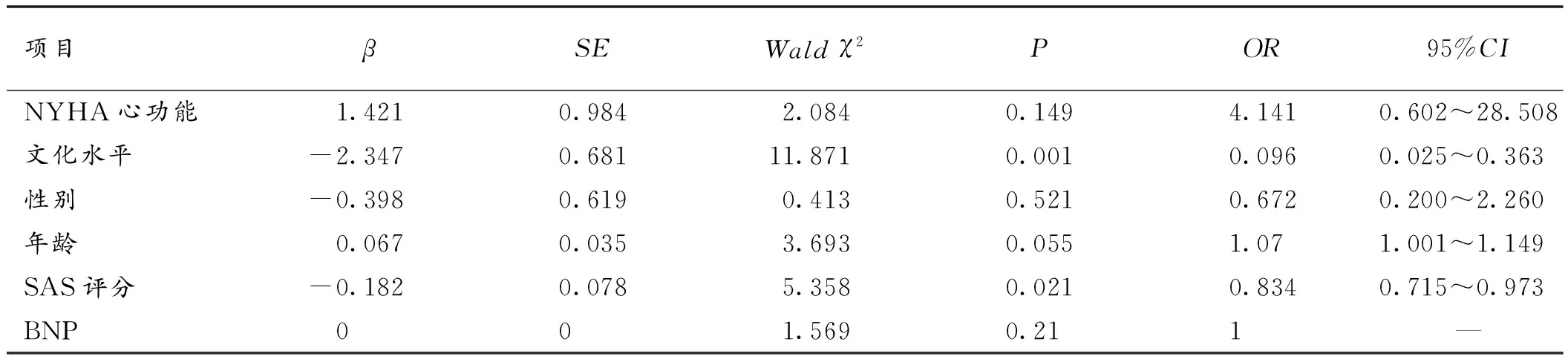

2.4 影響病人療效的多因素分析 在治療1周時,以病情是否好轉(zhuǎn)為因變量進行多因素分析。Logistic回歸分析顯示,病人的文化水平及SAS評分對療效有影響(P<0.05),性別、年齡、NYHA心功能分級及BNP水平對療效影響差異無統(tǒng)計學(xué)意義(P>0.05)。見表4所示。

表4 影響病人療效的多因素分析

3 討論

心衰伴發(fā)焦慮的發(fā)病率較高,其常見原因有:(1)心衰導(dǎo)致心排出量下降,引起腦組織缺血缺氧,從而出現(xiàn)腦功能衰弱等精神障礙;(2)多數(shù)病人尤其是老年人,由于多次住院、長期服藥、對疾病發(fā)展及預(yù)后的未知,易產(chǎn)生無助、恐懼感,最初的心理應(yīng)對失敗后,便很快出現(xiàn)焦慮、抑郁情緒[10]。同時,焦慮可影響心衰病人的預(yù)后,是心衰病人死亡的重要預(yù)后因素[11-12]。因此在對心衰的治療上除了正規(guī)的抗心衰藥物治療外,還必須給予抗焦慮治療[13-14]。本研究采用綜合治療方案進行治療,2組病人均取得了良好的療效,但病程卻有明顯差別。治療前2組病人在性別、年齡、NYHA心功能分級、BNP水平及SAS評分等方面差異無統(tǒng)計學(xué)意義,治療方案也無差別。在治療1周后,文化水平偏低組有11例明顯好轉(zhuǎn),5例效果不明顯;而文化水平偏高組則只有7例明顯好轉(zhuǎn),13例無效。在NYHA心功能及BNP水平方面文化水平偏低組的改善程度也明顯優(yōu)于文化水平偏高組。多種因素分析發(fā)現(xiàn),文化水平及SAS評分的高低對療效有影響。考慮由于文化水平的不同導(dǎo)致病人在治療過程中焦慮狀態(tài)的變化不同步,文化水平偏低組的SAS評分下降偏快,所以其療效的差異考慮來源于2組病人文化水平的高低。繼續(xù)觀察2周后2組病人均顯示出了良好的治療效果,但2組在NYHA心功能、BNP水平及臨床癥狀的改善程度之間的差別無統(tǒng)計學(xué)意義。從本研究結(jié)果可以看出,在聯(lián)合應(yīng)用藥物及綜合情感干預(yù)治療心衰合并焦慮病人的過程中,文化水平偏低的病人對治療更敏感,療程更短。可能的原因考慮為:(1)文化程度較低的病人對疾病認識能力較差,容易產(chǎn)生恐懼、悲觀、絕望等消極心理,其焦慮的發(fā)生率高于文化程度高的病人。但文化水平較低的病人往往對醫(yī)護人員的信任度更高,更容易被說服教育,針對性的心理治療即可提高病人對疾病的認識,消除由于認識不足而產(chǎn)生不利影響,焦慮癥狀相對更容易被緩解,有利于心功能的改善。(2)文化水平較高的病人往往通過多種渠道獲取與自身疾病相關(guān)的信息,并且喜歡將一些臨床表現(xiàn)及預(yù)后與自身相匹配,由于缺乏對疾病專業(yè)的、系統(tǒng)的分析能力,往往會對疾病的預(yù)后作出錯誤的判斷,擔心自己會向更壞的方向發(fā)展,而且這種焦慮狀態(tài)一旦形成,一般不容易被說服教育,需要醫(yī)護人員付出更多的努力、花更長的時間進行心理治療。

綜上所述,心衰合并焦慮病人的文化水平在短期內(nèi)對治療效果有影響。文化水平低的病人對醫(yī)護人員的信任度更高,更容易被說服教育,對治療的依從性更高,焦慮癥狀相對更容易被緩解,有利于心功能的改善,療程更短。文化水平較高的病人焦慮狀態(tài)一旦形成,一般不容易被說服教育,需要醫(yī)護人員付出更多的努力、花更長的時間進行心理治療。在臨床工作中對于心衰合并焦慮的病人應(yīng)該根據(jù)其文化水平的高低給予針對性的治療。