選擇梳理 區別利用

丁奎云

【摘 要】新課程理念強調以生為本,強調課堂互動,強調課堂生成。有效利用課堂生成問題,要分析選擇、梳理分類、區別應對,有效利用。提問題,引發思考,讓疑問成為學習的觸發點;議典型,鼓勵創造,讓創造成為教學的生長點;辨是非,強化認知,讓錯誤成為知識的鞏固點;釋歧義,拓展思維,使矛盾成為課堂的延伸點。在學生豐富的生成和教師的積極應對中,有序推進課堂教學,不斷提高課堂效率。

【關鍵詞】課堂;生成;策略

《課程標準》強調:“師生雙方的互動往往會‘生成一些新的教學資源,這就需要老師能夠及時把握,因勢利導,適時調整預案,使教學活動收到更好的效果。”

前蘇聯著名教育家蘇霍姆林斯基說過:“教育的技巧并不在于能預見到課堂的所有細節,而是在于根據當時的具體情況,巧妙的在學生不知不覺中做出相應的變動。”

生成是師生互動的必然。面對豐富的課堂生成,我們要如何應對,才能有效利用,推進課堂教學,促進課堂高效呢?

筆者就自己的一些經驗,與大家做個交流。

一、提問題,引發思考

愛因斯坦曾經說過:“提出一個問題比解決一個問題更重要。”“學起于思,思源于疑。”問,是思維的開端,創新的基礎。

從出示課題到情境呈現,從理解題意到分析關系,從計算到檢驗,從空間想象到操作驗證,學生的疑問貫穿課堂始終。教師要不斷地鼓勵學生發問,而后將問題“踢”給學生:“誰來幫助解答這個問題?”引發思考,使問題成為學生各階段學習的觸發點。

相信學生并平等對待他們,他們就敢于發問、勇于質疑、善于解疑。

有時,在出示課題階段,我們就可以問學生:看到這個課題,你知道我們這節課的學習內容是什么嗎?

比如,我出示課題“找質數”,學生問:“什么是質數?怎么找質數?”學習由此開始。

在教學過程中,學生又問:是不是所有的奇數都是質數,所有的偶數都是合數呢?

我說:“這個問題提的很好,大家一起來舉例比較一下吧。”

其實,學生提出這個問題,他自己一定就會往下思考。果不其然,這個學生最快舉手解釋了自己的問題:“不是所有的奇數都是質數,比如3、5、7等是質數,9、15等就是合數了,而1既不是質數也不是合數;除了2以外,所有的偶數都是合數。”

馬上又有學生問道:“那是不是所有的質數都是奇數,所有的合數都是偶數呢?”

學生的問題一個接著一個,教師不要去回答他的問題,而是將問題“還”給學生,讓他們自己去思考,由他們自己解決問題,更能激發他們的成就感。

黃愛華老師在上“圓的認識”時,將課題改成“井蓋為什么是圓的”,只講了不到10分鐘時間,就放手讓學生將自己想知道的問題自由上臺寫在黑板上。學生們寫了二十幾個問題,將黑板寫滿了,下課時間也到了,學生還意猶未盡。在與聽課老師的互動階段,黃愛華老師說:“學生能提出這些問題,其實他也能夠自己回答這些問題了。”之后,他還展示了這節課在全國十幾個城市教學時,學生提出來的各種問題。提出問題本身就能引發學生思考,一個個問題,就是一個個觸發點,將教學不斷往前推進。

二、議典型,鼓勵創造

《課程標準》指出:“評價不僅要關注學生的學習結果,更要關注學生在學習過程中的發展和變化。”

學生的想法,對學生來說,都是一種創造。將學生的典型創造放大,是對學生創造性的最大鼓勵,同時還可以使其成為課堂教學的生長點,一步步推進課堂教學,最終完成教學任務,實現教學目標。

學生的想法多數是再創造,有時也有原創造。教師要在巡視和交流中,了解學生的想法,并將典型的想法有序地提交給全班交流,“放大”這些想法,使這些想法成為一個個生長點,將教學一步步向前推進。

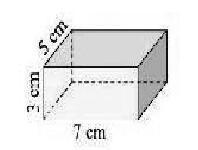

在“長方體的表面積”教學中,學生知道了長方體的表面積是指它6個面的總面積后,我就出示了課本中的情境和問題(如下圖)

學生自主解答,全班交流階段,我依次展示了以下想法:

1.逐個面計算,而后將6個面面積相加;

2.計算每相對的兩個面面積之和,而后將3組面面積相加;

3.(7×5+7×3+5×3)×2

借助這三種想法,同學們不但掌握了長方體表面積的意義,而且還能夠利用長方體相對面相等的特點進行列式計算,最后再應用乘法分配律進行簡便計算,部分同學還歸納出了計算公式。

從放心讓學生自己解答,到有序呈現,展示交流,再到歸納公式,學生的主體地位得到了充分體現。步步為營,依賴于學生的生成,課堂不斷生長,同時還培養了學生的創造意識和優化意識。

三、辨是非,強化認知

心理學家蓋耶認為:“誰不愿意嘗試錯誤,不允許學生犯錯誤,就將錯過最富有成效的學習時刻。”

學生在嘗試學習過程中,經常發生錯誤。教師要積極利用這些錯誤資源,組織學生討論,使學生在犯錯議錯糾錯的過程中,不斷強化概念、規則、規律,鞏固課堂知識。

下面這道題的計算錯誤是典型的:2.5×4÷2.5×4=1

我們可以利用這個錯誤,組織學生討論,進一步強化乘除混合運算的運算順序。

師:這道題的計算對嗎?為什么?

生的意見不一致。師讓他們自己討論,最后大家統一了意見:分數乘除混合運算,沒有小括號時,按從左到右的順序進行計算。這題的錯誤就在于改變了運算順序。

有學生反對,說:“如果應用乘法結合律就可以使計算簡便,答案就等于1啊!”

教師板書:2.5×4÷2.5×4=(2.5×4)÷(2.5×4)。問,是這樣嗎?學生回答說是。

教師又在“=”上寫了一個“?”

學生們立即展開討論,發現了問題,說“乘法結合律要在連乘中才能使用,這里是乘除混合運算,不能使用。”

有學生說:“那這題數字一樣,好像可以簡便啊!”

師問:“可以簡便嗎?”

學生再次展開討論,最后統一了認識:“2.5×4÷2.5×4=2.5÷2.5×4×4=16,題中本來是先乘4再除以2.5,但在乘除混合運算中,也可以先除以2.5再乘4,計算的結果不會改變”。

從一道錯題開始,層層剝筍,學生在討論中不斷產生問題,在問題解決中逐漸認識知識本質,認知因此得以鞏固和強化。

四、釋歧義,拓展思維

教學中學生往往會出現歧義甚至矛盾,教師不要急著做 “裁判”,而要及時捕捉這些矛盾,并組織辯論,使學生在辯論中應用知識、深化認識,拓展思維。

在教學“比的認識”時,學生舉出了許多生活中的比,其中有一個例子是:“2014年世界杯德國1:0勝阿根廷隊,奪得冠軍。”

我將這個例子也寫到黑板上,并不立即指出錯誤。

當教學到“比的后項不能為0”時,有學生問到:“那剛才舉例當中的足球比賽雙方比分為1:0,比的后項不就是0了嗎?”

我裝作為難的樣子:“嗯,是呀,這里比的后項不就是0嗎?”

就此,兩種不同意見的同學引用所學知識展開了激烈辯論。

“什么叫比?書上說了,兩個數相除,又叫做兩個數的比。而除法中的除數不能是0,所以比的后項也不能是0!”

“可這里1:0的后項不就是0了嗎?比賽中這種比經常見到!”

大家一下子陷入了困頓:比的后項肯定不能是0,但這里要怎么反駁呢?

我提示到:“比賽中的比,是我們數學里講的相除關系嗎?”

學生恍然大悟:“不是,這里是表示兩個隊的得分情況,不是相除關系。”

有同學總結道:“比賽中的‘比,名字和寫法都跟我們數學中的‘比一樣,但實際上表示的意義不一樣,不能混為一談。”

課堂教學經常會生成矛盾,這是一個很好的資源,在教師的組織下,同學們應用知識進行積極辯論,最后澄清了事實,統一了認識,并拓展了思維。

教學要有預設,但更要促進生成,這樣的課堂,是真實的、生動的、活躍的;應用不同策略,有效利用生成,這樣的課堂必然是靈動的、高效的、有價值的。

【參考文獻】

[1]《義務教育數學課程標準(2011年版)》.北京師范大學出版社,第50頁

[2]《義務教育數學課程標準(2011年版)》.北京師范大學出版社,第52頁