《瓦西利·菲韋斯基的一生》中的信仰敘事

馬洛丹

(黑龍江大學 俄語學院, 哈爾濱 150080)

在19世紀末20世紀初的俄國文壇上,列昂尼德·安德列耶夫(1871-1919)是一位引人矚目的作家,他卓越的才華博得同時代人的贊賞,并為高爾基所器重。還在他生前,魯迅先生就把他介紹給了中國讀者,并稱“其文神秘幽深,自成一家”。在安德列耶夫的創作歷程中,盡管現實主義文學的優秀傳統與現代派文學的表現手法相繼交替,風格題材多樣,但他對世紀之交人的生存境遇,面對殘酷現實和苦難時的出路,人的價值和命運的意義等主題的關注和思辨,使他的作品至今仍值得人們研究和借鑒。

《瓦西利·菲韋斯基的一生》(以下簡稱《一生》)問世于1903年,小說一經發表,便在讀者當中引起了很大的轟動,被同時代人稱為“威力巨大的作品”。就主題而言,《一生》揭示的是人在遭遇不幸時對至高無上的主宰力量(上帝)產生的質疑,叩問了上帝是否存在,并能否給人帶來福祉,這與《圣經》文本中的《約伯記》不謀而合。上帝的公正是為天道,既然如此,一個至真至善擁有大能的上帝,又如何容忍無辜的人陷入水深火熱之中?基于此,不少研究者認為,《一生》是《約伯記》無辜受難主題在俄國的延續。然而,在筆者看來,《一生》與《約伯記》畢竟背靠不同的文化背景和歷史語境,它們在“相似性”之下實則蘊含著巨大差異。因此,本文不會沿著《一生》對《約伯記》的“延續性”來分析,而是撇開這種關聯,力求從另外的角度探求《一生》的內核。經研究發現,脫胎于俄國世紀之交的《一生》有著在苦難之下關于信仰的獨特話語模式,在該話語模式下,如果從皈依與背棄,信與不信,奇跡與現實,生與死四個角度透視《一生》與《約伯記》,則可以揭示蘊藏于安德列耶夫思想中的具有一定存在意義的悲觀主義宗教哲學內涵。故而筆者更有興趣將《一生》置于與《約伯記》信仰觀念的分界處,通過辨析它們醒目的差異和分歧,來省察《一生》中的“反約伯”書寫及其生成的原因。

一、身份的焦慮與信仰的擠壓

《一生》與《約伯記》兩部作品之所以擁有震撼人心的悲劇力量和對人生存在意義的拷問,重要因素在于無辜受難主題。基督教通過苦難這一人類存在的悲劇性體驗來強調苦難是人走向天國的報償:“凡勞苦擔重擔的人,可以到我這里來,我就使你們安息”*《馬太福音》 11:28。本文所舉的《約伯記》《馬太福音》《創世紀》等均出自《圣經》,南京:中國基督教三自愛國運動委員會,中國基督教協會,2003年。,故而,信仰的皈依成就了基督徒于現世的存在,使苦難問題在有神信念下得到消解。需要指出的是,《一生》中的神甫瓦西利在經歷了痛苦的求索后并未依靠信仰找到自己靈魂的歸宿,不僅靈魂備受煎熬,走向虛無,甚至最終陷入自我毀滅的境地。就這一點而言,《一生》是安德列耶夫對《約伯記》主題的一種顛覆。

從表面上看,這兩部經典文本都以人名為標題,且將筆墨集中于個人的生活,均是個人在悲慘遭際當中關于信仰問題的敘述,因此我們不妨把二者視作對于苦難之下“個人信仰”的拷問,然而在這種“個人信仰”拷問當中,由于主人公“身份”的不同顯示出巨大的差異。約伯是以個人身份出現,他的種種際遇只與他個人的存在相關聯,因此約伯只需承受個人不幸所帶來的苦難。正如劉小楓在論述《約伯記》的文章中所指出,約伯是“一個受苦的個人帶著自己切身的體驗尋索自己的上帝”[1]。與約伯不同,瓦西利·菲韋斯基是一名神甫,身份的關系迫使他除了個人的不幸之外,還要聽取他人傾訴的罪孽和苦痛。“每個人的苦難和心酸似乎都多得夠受十輩子的,神甫被攪得暈頭轉向,心慌意亂,他仿佛感到整個人世把自己的眼淚和痛苦都帶到了他的面前”[2]119。由于個人的痛苦與不幸神甫已經陷入了孤獨苦悶的境地,但他對眾人苦難的同情和關懷又與個人中心主義是共生的。換言之,神甫可以將他人的不幸轉化為自我的不幸并融入到個人生活當中,如此一來,神甫所面對的苦難是多重的。在尼采看來,同情和苦難是壓抑性的,一個人在苦難與同情他者之時會失去力量,“痛苦本身已經給生命帶來了力量的損失,同情則進一步加劇了這種損失。同情將痛苦本身變得富有傳染性”[3]8。所以,以個人之身背負周圍一切人苦難的神甫由此把自己推向了更深層的不幸之淵。那么,此時的瓦西利固然得不到來自如約伯友人一般的安撫,他信仰的危機程度較之約伯則更大。為了尋求出路,約伯在突遭種種不幸之后,開始以“怨訴”的方式表達個人對命運的質疑,與三位友人辯駁自己的無辜,向上帝爭取個人的權力,此時一種個體的自我意識開始復蘇,表達了自己要直面上帝的吁求,“我自己要見他,親眼要看他,并不像外人”。“惟愿我能知道在哪里可以尋見神,能到他的臺前;我就在他面前將我的案件陳明,滿口辯白”*《約伯記》19:27;23:3-4。實際上,神甫瓦西利在厄運降臨之后于苦難之中也同樣蘇醒了個體意識,對上帝產生了質疑,如瓦西利每一次曠野上的呼告“我——信”中夾雜了許多復雜的情感:有威嚇,有祈求,有警告,有希望。但他畢竟是一名神職人員,他的首要任務是向萬民宣講天主的福音,以履行主的命令:“你們往普天下去,向一切受造物宣傳福音……不是在講授自己的智慧,而是在講授天主的圣道”*參見1965年12月7日公布的梵蒂岡第二屆大公會議文獻《司鐸職務與生活》法令(Decretum De presbyterorum ministerio et vita Presbyterorum Ordinis)。,身份的緣故令瓦西利不似約伯那樣敢于向上帝申訴,只能不停地壓抑自我覺醒的個體意識,試圖用異常痛苦的孤獨和冷漠來抵制它,迫使剛剛覺醒的個體意識再次受制于“信仰”之下。然而,當苦難和覺醒意識累積到一定程度時,必然“水滿則溢”,這就為神甫后來的背棄埋下了伏筆。

同時,值得注意的是,約伯和瓦西利所處的境界和生存方式不同。克爾凱郭爾認為,人的存在和發展有三個階段:第一階段是審美階段,特點是肉體享樂意義上的審美,在該階段人把感官享樂作為生活的最高目的。第二階段是倫理階段,在這一階段人們由感性走向理性,不再讓物質生活和欲望成為主導,人們呼喚道德和理性,嚴守善惡。第三階段是宗教階段,這是人類生存和發展的最高階段。“只有在宗教階段,人們既可以經受住審美階段感性生活的誘惑,也能夠抵御倫理的誘惑,從而擺脫道德原則和義務的制約,最終作為一個棄絕了一切的個體而存在。”[4]約伯正是處在宗教階段,他滿腔熱情地信仰上帝,也毫無保留地把一切歸于上帝。因此處在宗教信仰中的約伯化解了來自自我感性和理性的種種限制,讓自己回歸到了本真,并通過他所遭受的巨大苦難與上帝的大能和自我虛無進行對比,進而領會到自己存在的終極意義。約伯在不幸時進行抵抗的一切力量其實是支撐他靈魂的信仰賦予他的,正是對上帝強烈的信仰減輕了他對不幸的畏懼。然而,瓦西利則不同,從表層來看,他的確曾處于生存的宗教階段。妻子死后,他送走了女兒,和白癡兒子一起過著苦修般的生活,實行嚴格的齋戒,不間斷地祈禱,以摒棄肉體上的享樂,但神甫棄絕一切不是克爾凱郭爾所指的宗教階段當中人真正從內心深處悔過,滿腔熱情地信仰上帝,進而毫無保留地把自己奉獻給上帝的狀態。宗教信仰是一種執著的情感,一種建立在發自內在虔誠基礎之上的與上帝的關系,瓦西利其實仍是從肉體感受出發,他期待通過苦修重拾曾經感官愉悅的生活,所以他未能把握宗教階段中人存在的永恒之意義,最終背棄了對上帝的信仰,走向絕望。

二、超出承受力的考驗與信仰危機

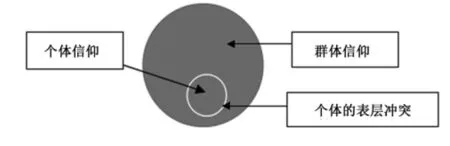

約伯對待上帝的態度經歷了一個由信仰上帝——偏離上帝——信仰上帝的過程,約伯即使在失去親人和財產時,他沒有抱怨。“我赤身出于母胎,也必赤身歸回。賞賜的是耶和華,收取的也是耶和華;耶和華的名是應當稱頌的”,當妻子勸說他放棄神時,約伯沒有說過一句對神不恭的話,反而對妻子進行斥責“你說話像愚頑的婦人一樣。哎!難道我們從神手里得福,不也受禍嗎”?隨后當苦難超出了個人承受的限度時,約伯對此做出了數千年后被存在主義引為經典的回答:“惟愿我的煩惱稱一稱,我的一切災害放在天平里。現今都比海沙更重,所以我言語急躁”*《約伯記》1:21;2:9;6:2-3。這仍然并非對上帝的責難,只是訴苦,“訴個體肉身感受的痛苦,信仰在此遇到了肉身的限定”[5]479,約伯的信仰開始游移,但約伯只是偏離了對上帝的敬虔之心,他并非完全地走向了上帝的對立面。所以,約伯對上帝的信仰不是棄絕而只是偏移,對神的責難恰恰是以對神的信賴為前提。正因如此,他才能對以群體信仰為代表的三位友人所發出的質疑給予了強有力的辯駁,似乎是約伯和友人之間——個人與群體構成了一種紛爭對峙的狀態,但他們的對峙狀態并非不可調和。因為他們的爭論焦點不在于約伯是否信仰上帝而是約伯到底是不是一個義人*“義人”是基督教傳統中一個十分顯著的概念。“義人”的英文表達為“righteous man”,有正義的,正直、正確的含義,也就是“完全人”,即我們通俗意義上的好人,與“罪人”相對照。如《創世紀》6:9記述:“……挪亞是個義人,在當時的時代是個完全人。挪亞與神同行”,挪亞的時代是“世界在神面前敗壞,地上滿了強暴”(創 6:11)的時代,人的罪惡極大,惟有挪亞受到神的喜悅,所以他是個“義人”。,他的受難是不是真的無辜,即“他們都堅信有一個絕對公正的天主存在,二者相爭表面看來水火不容,但實質卻是一種大包容之下的小沖突,當這種沖突無法調和時,另一權威——天主就以無所不容的氣勢對這種沖突進行了張力無窮的包容”[6]131。換言之,它是用大的群體信仰包容小個體的信仰偏移,讓個體的矛盾沖突消解在群體信仰當中。

而瓦西利神甫如若不是身份的掩飾,完全可以說他的信仰是一種虛假的信仰,是對上帝的棄絕。在安穩的日子中,瓦西利對上帝抱有莊嚴和樸素的信仰,自苦難發生起,信仰就開始瓦解。實際上,神甫早期的“信仰是對某種本能統治狡猾的茫然無視”,他嘴上說的總是信仰,“卻永遠只是從本能出發來行動”[3]55。當周圍的人以他的不幸蔑視他,認為他是作惡才受到懲罰時,他沒有像約伯一樣為自己辯解,而是心虛,甚至連司事褻瀆神靈的行為以及對他的侮辱都被他默默忍耐。梅列日可夫斯基在《猴爪下:論列昂尼德·安德列耶夫》一文當中,就對主人公瓦西利神甫的信仰提出了質疑:“我們聽到了瓦西利神甫的信仰,但卻沒有看到……上帝給他的信徒送去塵世的幸福并保護他免遭生活的不幸;當上帝這么做的時候,他有信仰,然而一旦上帝停止這么做——就是他信仰終結的時候。”“瓦西利神甫認為自己相信上帝,在曠野大聲呼喊‘我——信,我——信,上帝啊!’但認為自己信和真正的信是兩碼事(но думать, что веришь, и верить — не одно и то же.)”[7]。從某種程度上可以說瓦西利作為一名神甫他質疑上帝,呼告的目的只是想讓自己相信上帝。

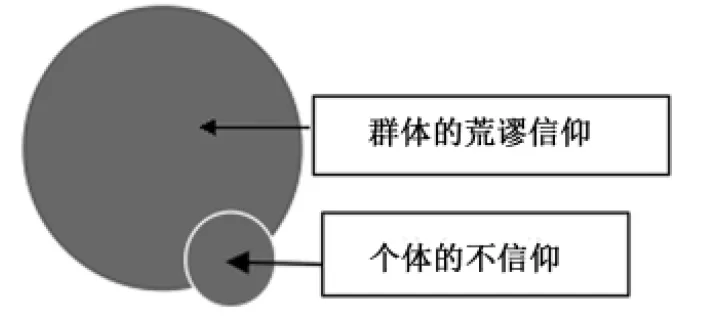

我們再來看神甫周圍人的信仰——即群體信仰。В. 科日諾夫在談到基督教信仰之于俄羅斯人生活的意義時指出,“一千年間東正教已全面并深入地滲透進俄羅斯人的日常當中。它是一切價值觀念(或更確切地說,是最內在的體驗)的基礎,決定了人對自然、對人本身、對勞動的態度”[8]。然而,進入19世紀整個俄國社會進一步開放,西方的理性思潮漸漸滲入俄國人的思想意識當中,原有的東正教非理性信仰受到挑戰。當歷史的車輪駛向19世紀末20世紀初,俄國在歷經了戰爭和革命之后,人的肉體受到極大的摧殘,精神受到極大的刺激,關于傳統宗教的信念,上帝具有普遍的愛,苦難拯救人類的教條更加備受質疑,人們需要從自己存在的真切體驗當中來重建信仰,在尋求宗教道德真理時人們越來越發現生命的意義在于“遠離造物主所指定的道路上”[9],這不僅包括上帝信仰的失落還涵蓋了道德價值觀念的退化和對永恒不變真理的摒棄。一方面是羅斯受洗以來千年的宗教文化積淀,另一方面則是努力掙脫“上帝的懷抱”。但事實卻是人在掙脫“上帝懷抱”的過程中捆綁自身的宗教鏈條還沒有全部掙脫掉。這種既信又不信的狀況導致宗教信念的荒謬。安德列耶夫在自己的小說中描繪的瓦西利神甫正是在這種周圍充斥著如此荒謬的信仰當中茍活。當群體的荒謬信仰滲透進了他以信仰為外衣的不信的內核中時,瓦西利便陷入了絕望的深淵,他更無法對抗生存的恐懼、痛苦和懷疑。基于此,我們從《約伯記》和《一生》中抽繹出的“個人信仰與群體信仰”的關系圖如下:

《約伯記》

《瓦西利·菲韋斯基的一生》

可以看到,同樣是個體信仰與群體信仰的分立,約伯通過與友人的爭辯,重新回歸了對上帝的信仰,進入了群體信仰這個大的包容圈之中,而瓦西利則在荒謬的群體信仰包抄和沖擊下,基于個體的不信仰沒能為自己尋求一條出路,反而陷入了不但被群體質疑而且個體毀滅的境地。在這里,瓦西利所處的顯然是一個無法逾越的生存怪圈,他遭遇的是在群體信仰崩塌的局面下又無法確立個體生存地位的尷尬處境。

三、缺少奇跡的現實與信仰基石的坍塌

基督教把奇跡作為上帝存在的一種證明,一件事愈是在日常生活中不可能發生,愈是離奇超凡,就愈能證明神或上帝的本質、存在和權威,同時也愈能強化信仰。正如洛克認為的那樣:“一個事件越是明顯地超乎自然,他就越是適合于證明某件事是來自于上帝的”,因為“只有他才能改變自然”[10]。不容置否的是,約伯最終回歸信仰有很大部分原因在于神主天威的復現,即耶和華從旋風中回答約伯的質問,使約伯從苦境中轉回并賜予他加倍的財物和子孫。尤西林在分析《約伯記》的主題時強調,“德福報應觀是這場爭論的中心背景”,“對德福報應論的信念本是雙方共同的前提”,而“‘報應’一詞的最終主體并非人,而是天命或神主……‘報應’是神的行為,是神對人的行為的評判性反映”,約伯最終所祈求的“公正”,正是“神性報應原則的兌現”[5]483。必須指出,這種神性報應律可溯源到巫術感應觀念與巫術祈福行為,它們在實質上都是與超自然的因果關系有關,即我們所謂的神跡。當然,“宗教不能被限制在神或上帝的奇跡方面,以至沒有這樣的奇跡啟示人就無法理解宗教”[11]66。但宗教奇跡是人體驗宗教價值,建立信仰的重要因素,它的存在使人更深刻地體驗宗教對生命的激勵作用,畢竟“恩典感情是基督徒在上帝面前的獨特稟性”[12]91-208。故而,神跡盡管不是義人約伯行善的動機,卻無疑是喚起他敬神之心,指引他繼續從善,復皈宗教的動力之一。

舍斯托夫曾說:“不能要求人們去相信在一定文化教育水平上還不能相信的事物:這種信仰是有限的和偶然的、不真實的真理。因為,真實的信仰不具有偶然的內容。奇跡是對現象的自然聯系的暴力,因此也是對精神的暴力”[13]。這就是為什么基督拒絕展示神跡以證明他的能耐,這樣做只會使人畏懼而不是誠心地信仰,畢竟靠神跡確立的信仰是脆弱的。我們當然不能因此將奇跡的發生與宗教背景截然分開,只是如果信仰者僅靠神跡的啟示來認識上帝,必會削弱信仰者自身的主體生命,最終將會導致他放棄用理性去思考辨別的能力,一旦失去判斷力,信仰者就很難理解自己存在的目的與意義。安德列耶夫本人就曾對有神信仰和神跡表示懷疑,他坦言:“人類的王國理應存在于塵世。我們與呼吁走向上帝的口號為敵”,“我想試圖證明人類到目前為止支撐自己的那些假象——上帝、道德、陰間生活、靈魂不死、奇跡、全人類的幸福、平等和自由是多么無能為力”[14]。與約伯相對照,《一生》中的瓦西利神甫把神跡視為支撐自我信仰和個人主體存在的唯一支柱。然而,正是對神跡的過分期待和追捧,神甫恰恰忽視了信仰當中人的主體存在,使自己淪入瘋狂的迷信當中而不是主動關懷自己的生命意義。如此一來,當由神跡支撐的信仰維系的永福沒有被證明和履行而僅僅是被承諾了的時候,神甫必造反,他試圖將上帝從無所不能無所不知的主體降為客體地位,以此重建自己的主體地位和確認自身價值。在莫夏金的葬禮上,當神甫期待的神跡即莫夏金死而復生沒有出現時,他就由之前被“上帝挑選的”,期待上帝顯靈走向“我是上帝,由我創造一切”的立場。“他……穿過人群……徑直走到那口黑色的默默等待著的棺材跟前。他停下來,下命令似的舉起右手,對那具正在腐爛的尸體急切地說:‘我對你說,起來吧!”但最終回答他的,“卻是死的腐臭和陰冷的氣息”[2]168-170。當反叛不成,瓦西利又會陷入極度的失望、懷疑和恐懼之中,畢竟在神甫看來若沒有死人復活的事,那么基督也就沒有復活了,若基督沒有復活,人們所傳所信的便全是枉然:“瓦西利神甫睜開暈眩的眼睛,抬起頭來,看見一切都在墜落。四壁慢慢地、沉重地傾斜,彼此漸漸靠近,拱頂在滑脫,高聳的架梁無聲地塌下來,地板搖晃著,向下陷——天崩地裂,世界毀滅了”[2]172。

四、公平和正義與神性無關

《約伯記》是《圣經·舊約》中的名篇。所謂“舊約”是基督降臨之前神(耶和華)與人之間訂立的約定,是希伯來宗教的重要典籍之一。在古希伯來宗教傳統中,死亡與來世的觀念并不十分突出,它強調人是充滿活力的生命體:猶太教徒必須在今生今世履行他們對上帝承擔的膜拜義務。亞伯拉罕·黑澤爾分析說:“(猶太教)教義并不將重點放在談論死亡的問題之上……希伯來人的圣經引導人們所關注的是現實的生命問題,而不是關于死亡的問題。猶太教的經典……不是鼓勵人們去思考怎樣逃避死亡,而是教導人們怎樣使現實的生命神圣化”[11]290。《約伯記》當中并沒有直接談到約伯求死,然而在耶和華現身之前,間接論及與死相關的提法有三處:一是7:16“我厭棄性命,不愿永活。你任憑我吧!因我的日子都是虛空。”二是9:21“我本完全,不顧自己,我厭惡我的性命。”三是10:1“我厭煩我的性命,必由著自己述說我的哀情,因心里苦惱,我要說話。”盡管約伯三次以主動語態言說他對“死”的期待,但真實的死亡威脅卻并沒有壓迫或扭曲他的生命,甚至可以說約伯對生命的厭棄僅僅是他在困境中排解苦楚的一種正常表達,他更多的是寄希望于當前的命運轉變。當耶和華在旋風中兩次向約伯發言揭示創世的美妙以及造物的美善時,約伯被上帝所創世界的奧秘折服,內心的苦痛已被對神的更深層的順從、信仰和敬畏取代。此時的約伯達到了他現世生存的最高境界即將命運交給上帝,深信上帝的神力必將為自己安排好現世的一切。所以,約伯完全沒有必要再對命運做出獨立的思考:求死或死后是否重生失去了意義。

到了“新約”時期,人死后生命或靈魂不滅等命運問題開始受到重視。在基督教思想里耶穌的復活不僅是上帝萬能和博愛的象征,還代表著上帝對人類救贖的關注。為了在末日到來之際能夠得到上帝的拯救和復活再生,教會宣稱,只有信仰,也就是符合《圣經》的信仰,人才能進入天國。然而,這種宗教理念導致基督教在演變和發展過程中總是盡量抬高神,把人的思想限制在神意的教條當中,迫使人受制于神意,只能被動地接受神意的安排。“當人們不把生命的重心放在生命上面,而是將其轉移到‘彼岸’——移入虛無——那么人們就完全失去了生命的重心”[3]72,隨之人的理性及社會存在的價值將遭到貶低或者抹殺。當天國的神話幻滅,個體又失去作為人的生命重心,求死就成為唯一的出路,“他們可能為即將到來的毀滅而惶恐,但已無力改變必死的結局”[15]。正如神甫瓦西利,他的一生都在宗教思想的鉗制之下,受困于神學教條的各種規范。所以,作為神職人員的瓦西利自然而然地將自己排斥在現實生活之外,終日被神人關系困擾,逆來順受,缺乏激情,永遠無法逾越上帝為他設置的樊籬。在神甫辭去神職的三個月間,曾經失去的希望和歡樂短暫地返回他們的家。可一旦災難再次降臨,瓦西利的精神重新被宗教的虛幻理想籠罩,那剛剛建立起的生存目標和意義隨之瓦解。當集聚所有力量促使自己復歸信仰上帝之路的神甫在面對腐爛的尸體以及沉默的上帝時,他幻想的復活和美倫的天堂世界化為泡影。瓦西利神甫信仰的破滅是他邁出實際生活哲學的一步,但拒絕了作為虛假支點的上帝的瓦西利卻沒有作為人的強力意志、生命活力和獨立性。那么,即使神甫試圖尋求其他信仰來支撐生活,也是不會成功的。所以,神甫只能以死亡來結束一切悲劇的悲劇來為自己的生命畫上句號,他的死亡以及死后保持著的急速奔跑的造型卻是對一切不公辯護的所謂神性“真理”的諷刺。

總之,安德列耶夫《一生》中的“反約伯”書寫建立在神甫瓦西利于苦難之中關于宗教信仰的追問之上。苦難的后果,盡管曾促使神甫導向宗教的行為,然而,它卻未能使神甫受到拯救,反而最終走向自我毀滅。如果說苦難是加固約伯信仰的重要手段,信仰是約伯獲得拯救的核心要素,那么對安德列耶夫來說,苦難是瓦解神甫信仰,使其認清救世主和天國世界之虛幻的推手。所以,在安德列耶夫筆下,上帝是沉默的,信仰是無力的,神甫的悲劇性命運才是人在現世生存狀態最本真的體驗。