長株潭區域金融業協調發展研究

一、引言

從1997年湖南省委、省政府正式提出長株潭經濟一體化發展戰略,到2005年10月長株潭城市群區域規劃獲省政府正式批準,已經有20年的時間。在這20年的時間內,長株潭不僅成為湖南省經濟發展的核心增長極,而且業已成為中部崛起的“引擎”之一。縱觀我國區域經濟發展實踐,不難發現隨著區域經濟一體化程度的提升,區域金融業協調發展將成為區域經濟一體化發展的必然選擇。作為長株潭經濟一體化發展的必然選擇,其區域金融業的協調發展有利于強化金融業對長株潭經濟發展的支持力度,有利于促進長株潭區域產業結構的升級與調整,有利于將長沙市打造為區域商務金融中心的戰略順利實施。但是,目前長株潭區域金融業發展不僅存在總體規模非均衡,而且三市金融業在結構布局、發展水平與發展效率也呈現出較為明顯非均衡狀態。如何探尋長株潭在經濟一體化程度不斷提高的情況下,區域金融業非均衡發展的原因?如何找到適合長株潭區域金融業協調發展的路徑?這不僅有利于增強長株潭區域的自身整體實力與綜合競爭力,而且也能為其他類似區域金融業發展提供相應借鑒。

二、長株潭區域金融業呈現非均衡發展現狀

截止到2017年底,長沙、湘潭、株洲三市實現地區生產總值分別為10535.51、2055.80、2713.50億元,年末全市金融機構各項存款余額(本外幣合計,下同)分別為17141.83、2246.47、3068.80億元,年末金融機構各項貸款余額16027.87、1612.15、1578.80億元,全市保險公司原保險保費收入已達到271.22、59.70、76.60億元。從以上2017年底的統計資料來看,長株潭三市金融業發展呈現出非均衡發展態勢。其非均衡發展的現狀可以歸納為以下幾個方面:

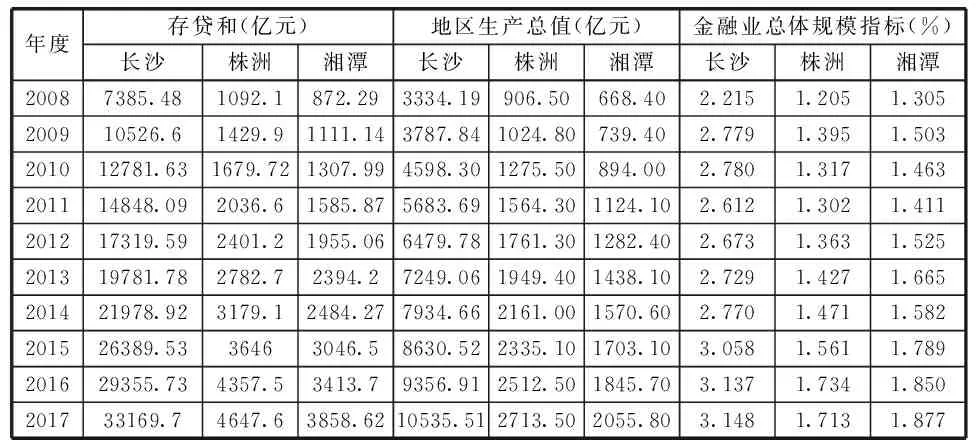

1.金融業總體規模非均衡。對于長株潭三市金融業總體規模的測算,借鑒周立(2003)在研究我國各地區金融發展與經濟增長時所采用的方法,以全部金融機構存貸款之和與地區生產總值的比值作為衡量金融規模的指標[1]。長株潭三市2008—2017年的金融業總體規模指標比較(如表1所示),從表1中所反映的三市總體規模指標數值不難發現,截止到2017年度,長沙市的金融總體規模指標均在2.0以上,株洲、湘潭兩市均在2.0以下。這些數據表明長沙市的金融總體規模發展遠遠大于其余兩市,三市的金融規發展呈現非均衡的發展現狀,而且這種非均衡的發展態勢至2015年以來差距越來越大。

表1 長株潭三市2008—2017年金融業總體規模指標表

注:以上數據來源于長株潭三市2008——2017年國民經濟和社會發展統計公報。

2.金融業發展效率非均衡。金融業發展效率衡量的通用指標為銀行業在某一期間的存款余額與貸款余額之比,即銀行業的存貸比。金融業發展效率(存貸比)的高與低不僅能直接反映出地區金融業的盈利能力,而且也反映出該地區市場經濟的運行狀況,即存貸比越高,說明了金融業的盈利能力強以及該地區的經濟處于緊縮狀態。長株潭三市的2008—2017年金融業發展效率指標(如表2所示),從表2我們不難發現,在長株潭三市的金融發展效率呈現出非均衡發展的態勢,發展效率較高的為株洲市、湘潭市次之、長沙市排名墊底。這也說明了株洲、湘潭兩市雖然金融業的盈利能力較強,但是在一定程度上該地區的經濟相對長沙市而言處于緊縮狀態。

表2 長株潭三市2008—2017年金融業效率指標表

注:以上數據來源于長株潭三市2008——2017年國民經濟和社會發展統計公報。

3. 金融業結構非均衡。金融業結構主要包括股票市場、債券市場以及保險市場的整體比例或結構。截止到2017年,我省共有3家證券公司、2家證券投資咨詢公司、26家證券分公司、8家證券投資咨詢分公司、379家證券營業部;共有法人保險公司1家、省級保險分公司52家、中心支公司407家,支公司(營業部)1149家,營銷服務部1497家,已批準開業小貸公司業已達到217家;共有全國性、區域性銀行在湘機構28家、外資銀行5家、地方法人機構(含城市商業銀行、農商行、村鎮銀行等)168家。其中大部分金融與非金融機構均設置在長沙市。據株洲與湘潭市2016年國民經濟和社會發展統計公報數據來看,株洲全市企業證券市場融資298億元,證券交易額3299億元,期貨公司成交金額399.8億元。湘潭市年末全市上市公司數量4家。直接融資總額309億元,其中,通過發行、配售股票共籌集資金僅為43.0億元。由此可見,在長株潭三市金融結構布局中出現了嚴重的不均衡。

三、長株潭區域金融業非均衡發展現象產生的原因

對于區域金融業協調與均衡發展的判定標準,中央黨校課題組(2010年)在“區域金融成長差異的決定因素與區域金融安全戰略研究”研究成果中將區域金融結構是否合理、區域調節機制運行是否運行順暢、金融運行是否高效率、金融監管體系是否完備、金融生態環境是否良好、金融要素能否自由流動等8個方面作為判斷標志[2]。結合長株潭金融業發展現狀,導致長株潭區域金融業非均衡發展的原因可以歸納為以下幾個方面:

1. 行政化阻礙了長株潭區域內金融機構資金的橫向流動。本文所涉及的行政化包括兩個層面的含義:首先,指的是長株潭三市的行政區劃所形成的政府職能行政化。其次,指的是由于政府職能的行政化導致轄區內金融機構業務的行政化,即只服務于本行政轄區的投資者。一般情況下,銀行或其他金融機構會根據市場調節的規則,為了獲取更多的經濟利益,資金在轄區間的流動會日益頻繁。但是,由于長株潭三市缺乏一種資金跨區域流動的機制,致使資金在三市之間的流動受阻。這樣不僅阻礙了銀行業或金融機構的信息共享,而且導致三市之間融資成本增加與融資的時效性降低[3]。因此,行政化阻礙了長株潭區域間金融機構資金的橫向流動,最終導致三市金融業發展規模的不均衡,形成了長沙金融業“一枝獨秀”的現象。長沙金融業發展的計劃效應雖然形成,但是最終并沒有發揮出應有的擴散效應。

2. 金融業聚集導致長株潭區域內金融市場體系不完善、結構不合理。統計資料表明,目前在湘注冊的金融業法人單位,包括貨幣金融服務法人單位、資本市場服務法人單位、保險業法人單位以及其他金融業法人單位大部分集中在長沙市,在湘潭、株洲兩市注冊的相應法人機構寥寥無幾。這樣,在長株潭區域范圍內形成了金融業齊聚長沙的現象。其經營的業務種類涵蓋銀行業務(含政策性銀行業務)、各類型保險業務、基金、金融信托與咨詢服務、金融租賃、典當、小額貸款、期貨市場等等[4]。但是,作為區域內的湘潭與株洲兩市除了傳統的銀行業務與保險業務外,其他的金融業務種類屈指可數。區域內金融業聚集長沙的現象,雖然使長沙市相比其他兩市金融市場結構合理與完善,金融體系功能齊全、行業呈現多元化發展的態勢。但是,這也直接導致湘潭與株洲兩市金融市場體系不完善、結構不合理,金融業非均衡發展態勢表現的越來越突出。

3. 一體化金融發展制度的缺失導致三市金融運作效率低下。要想使長株潭區域金融業正常、有序、均衡發展必須建立一體化金融發展制度。目前,長株潭三市金融業一體化發展過程,缺少一體化發展的制度。如沒有建立層次性與穩定性相結合的一體化制度;沒有建立區域金融一體化發展的協調中心;沒有形成三市金融業一體化發展的利益分享機制。這些的一體化金融發展制度的缺失,對長株潭三市金融業的發展帶來以下幾個障礙:首先,一體化金融業發展制度的缺失將會導致區域內金融業跨區域開展業務的難度增加,降低了金融服務業的運作效率,影響了金融業要素在區域內的合理、自由流動[5]。其次,一體化金融業發展制度的缺失過程中三市利益分享機制的缺失,也在很大程度上制約了三市金融業的融合與均衡發展。最后,長株潭三市缺乏三市金融業發展的功能定位,這樣各自已有的金融業發展制度在一定程度上缺乏層次性與持續發展的穩定性。與此同時,區域金融業一體化發展的協調中心的缺失,也致金融資源浪費、金融信息資源傳遞受阻,影響了長株潭金融業協調發展的運作效率。

四、長株潭區域金融業協調發展的建議

1. 提升長株潭三市整體經濟發展水平、縮小差距是實現區域金融業協調發展的根本前提。區域金融與經濟之間存在著顯形的因果關系,金融是經濟發展的支撐與保障,金融業的快速發展能有效促進資金要素的合理自由流動。反之,經濟發展則是金融發展的基石,實現如果沒有經濟的持續快速發展,金融業的繁榮將無從談起。縱觀長株潭三市的經濟發展現狀,三市金融業發展規模的差異則是情理之中的事情。因此,要想促進長株潭區域金融業的協調發展。促進和縮小長株潭三市經濟發展水平是實現長株潭三市金融業協調發展的根本前提。促進與縮小長株潭三市經濟發展水平,可以從以下幾個方面入手:

首先,堅持長株潭區域產業功能定位,著力發展各自優勢產業。長株潭三市要依據2005年10月,湖南省人民政府正式批準長株潭城市群區域規劃中所提出的長株潭三市產業布局與功能定位,轉變各自經濟發展方式。優先發展三市各自的優勢產業,實現三市經濟的快速發展。

其次,充分發揮長沙市經濟增長的擴散效應,促進區域間產業要素資源的合理流動。長沙在三市經濟發展過程中,極化效應得到了充分體現,經濟總量已經成為湘潭、株洲兩市發展的標桿。此時,要積極引導長沙產業分層次、有重點的向株洲和湘潭等周邊地區輻射,充分發揮長沙市經濟發展的擴散效應,以此帶動和促進湘潭、株洲的產業的聯動發展發展,進一步縮小長株潭三市的經濟發展差距,實現長株潭經濟一體化。

最后,要給予湘潭、株洲兩市更多的政策支持,使兩市在經濟發展過程中實現“彎道超車”,縮小與長沙市經濟發展的差距。湘潭、株洲兩市在經濟發展過程中,受到地理位置、交通條件、人才流失等多種因素制約,僅僅依靠兩市當地政府難以在短時間均加以解決,需要省級層面給予兩市經濟發展更多的政策支持。

只有當長株潭三市經濟在發展中差距不斷縮小,不逐步實現經濟一體化,才能為長株潭三市各自金融業的發展提供良好的發展基礎。才能實現長株潭三市金融業的協調發展,并逐步縮小三市金融業發展規模差距。

2.強化長株潭三市跨區域合作是長株潭區域金融業協調發展的重要核心。長株潭區域金融業協調發展面臨的直接困難是長株潭三市一直以來的行政分隔所造成的地域壁壘。三市習慣于以本市利益為出發點,競爭大于合作現象常態化,缺少長株潭區域經濟、金融的自發性合作與分工。要想通過長株潭三市地方政府、金融管理部門、金融企業跨區域合作,實現長株潭區域金融業協調發展可以從以下幾個方面入手:

首先,湘潭與株洲兩市要充分認識到其與長沙市的金融地域差異。在不觸動三方金融體制與利益的前提下,打破金融發展的地域壁壘,建立長株潭金融發展高層協調機制與機構。主動與上級金融主管部門聯系,建立類似“長株潭金融發展協調小組”,以此來統領長株潭三市金融業發展戰略與發展規劃,制定相應的政策與發展措施。

其次,長株潭三市要加強金融基礎設施建設,促進長株潭區域內金融資源合理流動。長株潭三市金融業發展所需的基礎設施主要有建立三市一體化結算平臺、三市卡務管理中心、三市商業票據結算或交換中心以及消除長株潭區域內支付、繳費、結算以及資金流動的障礙,以此保證長株潭區域內金融資源的跨行政區域合理流動,減少交易成本。

最后,為避免三市信息不對稱所帶來金融企業與個人資金成本增加的影響,在金融基礎設施建設過程中,要強化三市共建信息發布中心與企業、個人征信信息共享體系。構建共同防范區域金融風險,維護金融穩定的體制、機制。

3.建立健全長株潭區域金融主體利益分配與補償機制是現實長株潭區域金融協調發展的重要保障。張國俊、蘇存曾在2013年提出“區域金融協調互動發展的核心是不同地區間的金融合作,而區域金融合作強調的是交流、合作、協調、互利的金融關系的建立,同樣屬于合作參與各方利益關系的協調”[6]。目前,金融業是長株潭區域內三市都競相鼓勵和發展的優勢產業,自然而然地造成一定程度的資源緊張。三地政府與金融主體之間缺乏有效的利益分配與補償機制,這在一定程度上制約了三市金融業協調發展的進程[5]。要想使長株潭三市區域金融業協調、穩步、齊頭并進地快速發展,建立健全金融主體之間的利益分配與補償機制是其協調發展的重要保障。具體來講,可以從以下幾個方面入手:

首先,建立健全長株潭區域金融業利益分配機制。長株潭區域金融業利益分配機制的建立與健全,必須客觀地協調好長沙、株洲、湘潭三市的金融產業發展政策以及金融產業政策與區域政策的關系。區域金融政策必須能有效推動落后區域的經濟發展,充分體現區域金融業對區域經濟的助推力,體現區域經濟與金融業發展的公平性。在建立健全區域金融業利益分配機制的過程中,要著力營造公平競爭的環境,通過競爭與合作的方式,實現區域間金融業利益的地區分配。特別是在設計利益分配機制的過程中,要充分體現金融業在長株潭三市的空間結構利益,避免金融業資源集中在長沙市,要盡可能地向湘潭與株洲市轉移與流動。

其次,建立健全長株潭區域金融業利益補償機制。長株潭區域內金融業利益補償機制的建立與健全要區別于傳統的利益協調手段。在設計長株潭利益補償機制時,要充分體現一下幾點:第一,要更加旗幟鮮明地體現“公平”,即在長株潭區域金融業地區利益分配沒有達到理想狀態時,有必要進行的利益補償[7]。第二,在利益補償機制的設計中,要將長株潭區域規劃領導小組或省級職能部門作為利益補償實施的核心,長沙、株洲、湘潭三市則是轉移與被專業的對象。最后,在設計長株潭區域金融業利益補償機制時,要充分體現系統性與規范性,要區別于傳統的“等、靠、要、跑”。

最后,建立健全長株潭區域金融主體利益分配與補償機制時,要將利益分配和補償機制制度化、法制化與組織化。長株潭區域金融業協調發展所需的利益分配與補償必須要通過硬的約束條件來組織實施,要將利益分配或補償的對象、標準、條件與內容以法律或區域法規的形式固化[8]。只有這樣才能充分體現長株潭三市金融業發展過程中的真實效率與實際的公平,才能真正實現三市金融業的協調發展。