新產程管理在產科中的應用效果

戴黎華,蔣冰,李紅

(江西省南昌市第三醫院婦產科,南昌 330009)

分娩過程是一種復雜的綜合的生理和心理過程[1]。陰道順利分娩受產婦的產力、產道的影響,同時胎兒及精神心理因素也起重要的作用,他們既相互影響又互為因果關系。長期以來產程管理都是以舊產程(Friedman產程)管理,2014年7月中華醫學會婦產科學分會產科學發布的新產程標準及處理的專家共識。該研究比較了新舊產程管理下產婦的分娩結局和新生兒結局,探討新產程管理的可行性和必要性。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2015年1-2月我院實行新產程管理的100例產婦為研究組,2014年1-2月以舊產程管理的100例產婦為對照組,研究方案經倫理學委員會批準,研究對象知情同意并簽署知情同意書。納入標準:年齡18-35歲,無絕對剖宮產指征,單胎、頭位、足月妊娠,有陰道分娩意愿的產婦。排除標準:在產程中無剖宮產指針,因社會因素選擇剖宮產終止妊娠的產婦。研究組產婦年齡24.21±3.52 歲,孕周 39.02±1.58)周,初產婦 55 例,經產婦45例。對照組產婦年齡25.62±3.26)歲,孕周 37-42(38.68±0.75)周,初產婦 48 例,經產婦 52例。2組產婦的懷孕年齡及孕周方面差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 產程管理方法

1.2.1 對照組采用舊產程,即臨床常用分娩標準Friedman產程管理方法[1,2],其內容包括:⑴規律宮縮到宮口開大3cm為潛伏期,若>16h為潛伏期延長。宮口開大3cm到宮口開全為活躍期,活躍期延長的標準為初產婦宮口擴張<1.2cm/h,經產婦宮口擴張<1.5cm/h或者整個活躍期>8h。如果活躍期宮口停止擴張>4h為活躍期停滯。⑵初產婦第二產程不能超過2h(如果硬膜外阻滯鎮痛麻醉分娩時不超過3h),經產婦第二產程不能超過1h,否則為第二產程延長。總產程不能超過24h,否則為滯產。出現以上任何一處異常都可作為剖宮產指征。按以上標準觀察產程,出現異常情況積極尋找原因,陰道檢查后評估胎方位、骨盆、胎心音、子宮收縮力及產力、產婦一般情況,無明顯頭盆不稱、無胎兒宮內窘迫等剖宮產指征積極處理產程,給予人工破膜、縮宮素點滴加強宮縮、手轉胎頭等干預至分娩結束。

1.2.2 研究組采用新產程標準 其依據是2014新產程標準及處理的專家共識[3,4]。相對舊產程,在新產程標準中有如下變動:⑴在新產程標準中第一產程的潛伏期為規律宮縮到宮口開大6cm,活躍期以宮口擴張6cm為標志,潛伏期延長的時間節點為初產婦>20h、經產婦>14h,而且潛伏期延長不再作為剖宮產指征,共識中明確規定了引產失敗必須為破膜后且至少給予縮宮素靜脈滴注12-18h方可診斷,緩慢而有進展的第一產程不作為剖宮產指征,破膜后宮口擴張≥6cm,如果宮縮良好的情況下宮口停止擴張≥4h可作為剖宮產指征,如果宮縮乏力的情況下,宮口停止擴張≥6h放可作為剖宮產指征。⑵在新產程標準中第二產程延長的時間增加,初產婦第二產程超過3h,經產婦超過2h產程無進展(包括胎頭下降旋轉)可診斷,如行硬膜外阻滯麻醉鎮痛分娩,初產婦第二產程超過3h,經產婦超過2h產程無進展可以診斷第二產程延長。

1.3 分析指標 比較2組產婦的分娩方式,總產程及各產程時長、產程人工干預情況,產后出血、宮頸裂傷、新生兒出生體重、新生兒窒息及轉新生兒重癥監護病房(neonatal intensive care unit,NICU)。

1.4 統計學分析 采用SPSS 10.0軟件進行統計學資料分析。計量資料采用t檢驗,計數資料用率(%)表示,組間資料采用 χ2檢驗,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

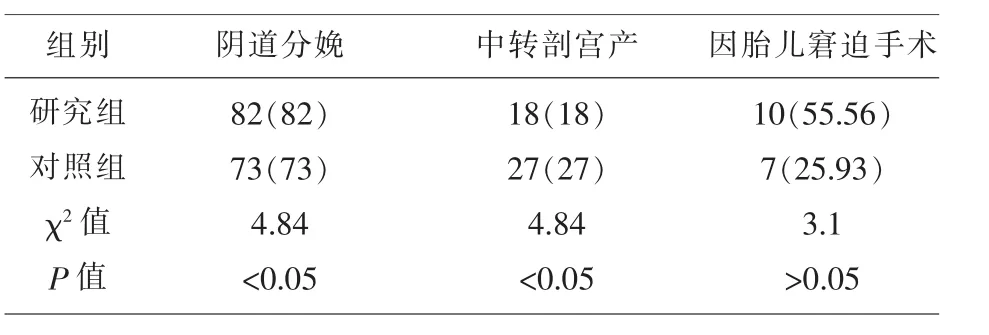

2.1 兩組的陰道分娩率、中轉剖宮產率差異有統計學意義(P<0.05)。手術指針因胎兒宮內窘迫行剖宮產術的比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表 1)。

表1 兩組產婦中轉剖宮產原因的比較[n(%)]

2.2 研究組的第一產程和總產程時間均明顯長于較對照組(P<0.05);兩組的第二產程、第三產程時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表 2)。

表2 研究組和對照組產程時間比較(min)

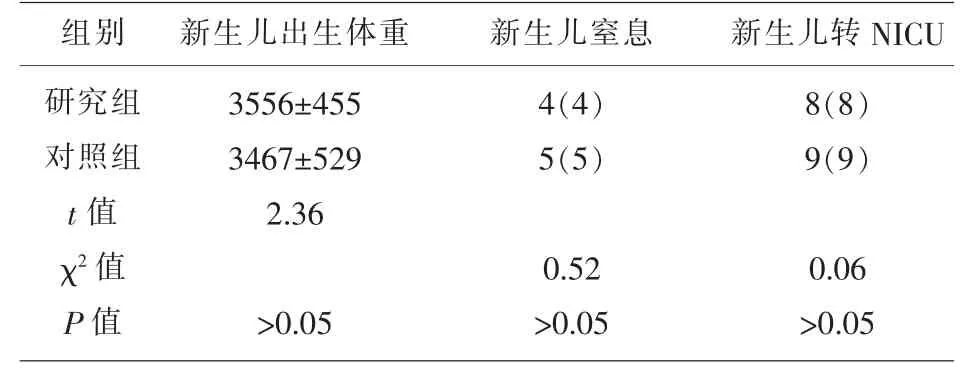

2.3 兩組產婦的新生兒出生體重、新生兒窒息及新生兒轉NICU治療的比例比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表 3)。

表3 研究組和對照組圍產兒情況比較

2.4 兩組產婦產后發熱、產后出血、宮頸裂傷的比例比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表 4)。

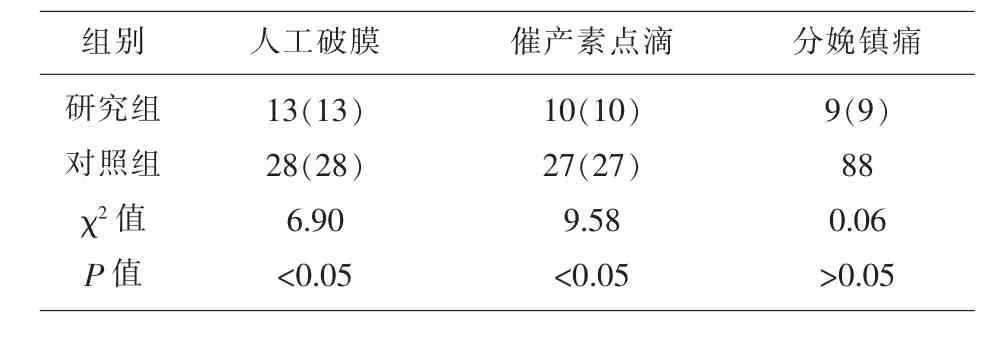

2.5 研究組的人工破膜、催產素點滴比例低于對照組(P<0.05),兩組的分娩鎮痛率比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表 5)。

表4 兩組產婦產后發熱、產后出血和宮頸裂傷的比較

表5 兩組產婦宮口開大6cm前產程人工干預情況比較

3 討論

最近20年來,難產的過度診斷不僅在中國,在全世界都廣泛存在[5]。中國的剖宮產率在2010年世界衛生組織的報告中達到了46.2%[6],剖宮產率高居不下的可能原因為產科工作人員對產程的認識不足及不當的產程干預[7-10],傳統的產程管理依據為20世紀50年代中期Friedman根據500例初產婦產程數據發現了“S”的分娩曲線,再選取了200例自然分娩全程低危的產婦建立了理想曲線[2]。并通過三段不同斜率直線得出其平均進展速度。其后Phipott制定了產程異常的標準,超出其標準為警戒線并且需要處理[11]。長期以來,產程曲線一直指導臨床醫生處理產程,不可否認其對產房質量培訓、產程管理規范以及和掌握合適的轉診時機的具有指導意義。隨著醫療資源的豐富,人民生活富裕,二胎政策的放開,高齡產婦的增加,生育年齡的推遲,孕期營養的增加,產婦體質量的增加,新生兒體質量增加,現代孕產婦的產程特點較前有明顯的變化。舊產程標準已難以適應現在的產程變化[12]。2002-2008年Zhang等進行了一項前瞻性研究表明現代產婦的產程進展比較緩慢,沒有明顯的減速期,建議將活躍期的起點為宮口擴張6cm更為合適[13]。我院自2015年1月實行一對一陪護分娩及新產程管理,由于在新產程中明確規定了潛伏期延長不再作為剖宮產指征,降低了剖宮產率,潛伏期的時限的增加,減少了過度的產程干預。本研究的結果顯示應用新產程標準后,觀察組產婦的剖宮產率明顯低于對照組 (P<0.05)且未增加新生兒窒息率(P>0.05)。

在我國女型骨盆約,占一半,扁平型約占1/4,類人猿型約占1/5,男型骨盆相對少見,但也有不少混合型骨盆[14]。骨盆形狀和骨盆的傾斜度決定了分娩時產程的長短,只有明顯的骨盆異常不能經陰道分娩,在確保母嬰安全的前提下,在新產程管理標準的理論依據下,醫務人員給予了產婦更長時間的試產機會,增加了陰道分娩的機會,從而降低了剖宮產率。

剖宮產術本是在母嬰生命受到威脅時用于急救,但在產程中異常的胎心監護多為Ⅱ型胎監[15]。產程中胎監異常診斷胎兒窘迫多是剖宮產的主要原因[16],胎心基線在正常范圍,有6次以上的中等變異及胎動加速20min有3次,每次加速超過10次,無晚期減速和變異減速是Ⅰ類胎心監測圖形的特征,是新生兒臍血PH值正常的可靠依據,胎兒無宮內缺氧的表現。出現Ⅱ類胎心監測圖形及Ⅲ類胎心監測圖形必須及時評估,包括停用任何刺激子宮收縮的藥物如縮宮素,囑產婦左側臥位,予吸氧,同時陰道檢查有無臍帶脫垂,宮口擴張程度、胎先露高低及胎方位,摸宮縮,注意宮縮的頻率和間隔,評估是否因宮縮過強過頻導致宮口擴張過快或胎頭下降過快,導致子宮胎盤血供不足;有研究表明如果10min內有5次以上的宮縮持續20min以上可以導致胎兒持續低氧狀態從而發展為胎兒窘迫[17]。此時可以使用宮縮抑制劑如硫酸鎂、β腎上腺受體激動劑等,監測產婦血壓以排除低血壓,囑產婦改變體位至左側臥位或右側臥位,從而減少對下腔靜脈的壓迫,改善胎盤血流灌注,如果還未改善,特別是硬膜外鎮痛無痛分娩的產婦,給予擴容或使用去氧腎上腺素、麻黃素,如果胎心監測圖形出現頻發變異減速,可考慮羊膜腔灌注以減輕臍帶受壓,以上措施后如Ⅱ級胎監持續存在或出現Ⅲ類胎監可考慮剖宮產終止妊娠[18]。在新產程管理中我們對胎心監護實時動態,減少了剖宮產率的上升。

曾曉明等研究表明,新產程標準處理產程能降低剖宮產率,減少產程干預[19]。我們的研究發現:兩組的陰道分娩率、中轉剖宮產率差異有統計學意義(P<0.05)。研究組的第一產程和總產程時間均明顯長于較對照組(P<0.05);兩組的第二產程、第三產程時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組產婦的新生兒出生體重、新生兒窒息及新生兒轉NICU治療的比例比較,差異無統計學意義(P>0.05)。兩組產婦產后發熱、產后出血、宮頸裂傷的比例比較,差異無統計學意義(P>0.05)。產程干預方面:研究組的人工破膜、催產素點滴比例低于對照組(P<0.05),兩組的分娩鎮痛率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。因此,新產程給予產婦更充裕的時間進行陰道分娩,在分娩過程中減少了產程的干預,減少了催產素的使用,減少了人工破膜術。研究組并未增加產婦及新生兒的風險,降低了剖宮產率。陪伴分娩及新產程管理的產科管理新模式有助于提高產科質量,降低剖宮產率。

本研究有助于新產程管理的規范,促進自然分娩,降低剖宮產率,提高分娩質量。