浙江開放型經濟的若干特點

□徐劍鋒

改革開放40年,浙江開放型經濟具有由內而外、先貿易后投資,以市場為導向、官民聯動發展,投資與商品、勞動力流動的替代性,結構的不對稱性,區際開放與國際開放的互補性,貿易與投資的互補性等特點

對于浙江而言,開放既包括國內省際的區域開放,俗稱“對內開放”,又包括對海外(包括臺港澳)的對外開放。從1978年至2017年,浙江區際貿易從少量的計劃調配到年交易額超過數萬億元,出口額(包括貨物與服務出口)從0.52億美元增至2017年的3300多億美元,進口額從1700多萬美元增至2017年的1100多億美元,均增長6400多倍;浙商對省外、海外直接投資從無到有,增至目前的上千億元與近百億美元,吸收海外直接投資從空白到2017年的179億美元。浙江也迅速從原來的封閉經濟小省,成為走在全國前列的開放經濟大省,為浙江經濟的持續快速增長做出了極為重要的貢獻。

浙江開放型經濟具有由內而外、先貿易后投資,以市場為導向、官民聯動發展,投資與商品、勞動力流動的替代性,結構的不對稱性,區際開放與國際開放的互補性,貿易與投資的互補性等特點。

由內而外,先貿易后投資的遞進性

從貿易、投資主體指標看,浙江經濟的開放發展呈現出先貿易后投資、先區際后國際的特征。這也是浙江區別于廣東、上海等城市的顯著特點。

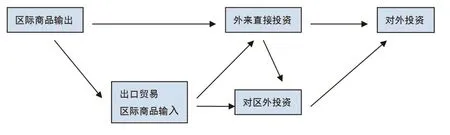

浙江的開放過程從時間與主要內容上看,呈現出從上世紀90年中期以前的“區際商品輸出”為主導,到90年代初中期開始的“區際商品大量輸入”“出口貿易”勃興為特征,再到90年代末以后的“外來直接投資”與“對區外投資”興起為標志的這樣一個過程(見圖1)。

以市場為導向,官民聯動發展

以市場機制為主、官民聯動發展是浙江開放的一個重要特征。浙江經濟開放發展以民間自發為主,以民營企業、經營者為主體,在市場機制的基礎上,根據比較優勢原則推進。但在浙江的開放進程中,政府也起著非常重要的作用。

改革開放以來,浙江的區際貿易、國際貿易、區際投資與吸收外資,基本上是按市場經濟的發展而進行。浙江民營經濟占主體地位的特點,也使得浙江經濟開放更容易按市場規則進行。這也是經濟發展階段落后于上海、北京的浙江,對區外、海外投資卻領先京滬的一個重要因素。根據比較優勢原則,浙商在上世紀80年代中期省內市場飽和后,不斷向省外擴展市場。上世紀90年代中期,國內經濟軟著陸與亞洲金融危機影響,國內消費需求較為低迷,浙商開始由內轉外,大力開拓海外市場。上世紀90年代末以來,隨著中西部的崛起、長三角一體化的進展,浙江資源瓶頸初現,浙江企業加大了對區外投資,興起了區際投資熱潮。同時,海外資本看好浙江市場,大量進入浙江。

圖1

與此同時,政府的引導功不可沒。開放初期,浙江企業面臨原材料與能源嚴重短缺,全省地方工業年需煤炭1000多萬噸,浙江需求缺口400多萬噸;全年鋼材消耗100多萬噸,國家分配僅50萬噸;生鐵、木材、輕紡等原料都有很大缺口。1979年9月,浙江省政府設立日常機構“浙江省經濟技術協作辦公室”,具體負責區際經濟合作的政策制定、計劃安排、分配調度以及組織管理工作,大力開展區際經濟合作,引進能源資源,減緩了浙江資源的緊張。同時,浙江省經濟技術協作辦推進小化肥等技術向全國輸出,開展有償技術援助,并促進企業與全國大專院校、科研機構合作,引進技術與人才。

1999年,浙江省政府明確提出“走出去”戰略,推進浙江企業對海外投資。此后,浙江省委、省政府數次帶領經濟考察團,赴各地訪問交流,推進企業與訪問地簽訂投資與貿易協定,促進了區際貿易與區際投資發展。2003年,浙江省委省政府提出“接軌上海,融入長三角”戰略,加大引資力度。這些戰略布局與措施,都極大地促進了浙江經濟的進一步開放。2004年,浙江省政府制定《關于進一步擴大開放的若干意見》,確定具體的開放策略與措施,推進浙江對內對外開放。

市場層面啟動的倒逼型開放

市場層面啟動的開放,即由市場開放起步,進而推動生產過程的開放,逐漸融入全國與全球分工協作生產體系,進而通過區外與海外資本的引進嫁接改造企業股權體系和治理結構,完成要素投入與開放。浙江這種由市場層面啟動的開放與廣東等地的“順推型”開放(由企業要素投入的開放,推動生產過程的開放進而市場的開放,是順價值流向而實施的開放)相反,是逆價值流向的開放。同時,它也不同于蘇南等地的“擴散型”開放(由分工層面啟動的國際化,即由生產過程融入國際分工體系,實施開放開始,進而推動市場的國際化,并“倒逼”企業投入要素的開放,它是由價值鏈中間開始開放,向兩端延伸的開放過程),又被稱為“倒逼型”開放。

這一開放的過程始于浙江民營經濟區際貿易與海外貿易的展開。通過貿易逐漸加入全國與全球分工協作體系。企業生產體系的開放進而帶動企業家的成長和企業治理結構的變革,通過與外部下游企業的合資合作達到生產體系、治理結構和投融資過程的全面改造,從而形成開放型經濟。

投資與商品、勞動力流動的相互替代性

國際經濟理論揭示了國際投資與國際貿易在一定程度上具有相互替代性。而浙江的區際開放進程也表明,區際投資與區際貿易具有一定的替代性。上世紀90年代末以來,隨著浙商對區外投資的興起,區際貿易在總量上雖然保持增長,但在國民經濟中的地位有所下降。這主要在于資金的流動在一定程度上替代了商品流動。隨著區際投資的迅速增長,浙江的資源密集型傳統產業與勞動力密集型產業大量向區外轉移,依靠從區外大量輸入制造業加工原料的現象部分被區際投資替代,浙江向區外輸出商品也將部分被當地投資生產當地銷售產品所替代。但由于經濟總量的增長,以及區際投資與貿易也具有互補互促的一面,浙江區際貿易在很長時間內仍保持增長,但在GDP中的比例有所下降。

由于勞動密集型產業的不斷外移,區外普通勞動力的流入增長勢頭放慢,但對區外專業人才與技術人才的需求有較快增長,勞動力輸入的結構有較大變化。同時,伴隨著浙商在區外投資的增長,浙籍經營者、管理人才流向省外持續增長。

開放結構的非對稱性

區際開放具非對稱性與單向性。一是區際投資大出少進。到2006年初,浙商對區外直接投資累計總額達7000億元左右,而區外來浙直接投資累計只有2000多億元。雖然近年來區外對浙投資有較快增長,但仍遠低于浙江對省外投資金額。二是區際貿易的非對稱。上世紀90年代中期以前浙江商品輸出長期大于輸入。但90年代中期以后,浙江從區外輸入商品逐步超出浙江向區外輸出的商品額,差距呈不斷拉大之勢。同時,浙江輸出產品主要為工業制成品,而區外輸入主要為資源型產品。三是勞動力流動的非對稱。上世紀80年代,幾十萬浙江人即進入全國各地營生創業,而當時外來人員進入浙江很少。根據1990年全國第四次人口普查資料,1985-1990年,浙江在外居住一年以上的人員63.23萬人,而省外進入浙江的僅有33.59萬人。1990-1995年間,浙江區際人員流動趨向平衡。但90年代初中期,浙江區外流入人數開始超出流出人數,其后差距越來越大。到2017年,浙江已成為勞動力與人才流入大省。

國際開放的非對稱性。一是貿易的非對稱性。長期以來,浙江的貨物與服務出口貿易一直遠遠高于進口貿易,上世紀90年代中期以后,浙江的外貿順差長期高居全國首位。1998年浙江貨物貿易外貿順差68億美元,2005年貨物貿易順差達462億美元,2017年達13288億元(超過2000億美元)。二是國際投資的單向性。自1984年浙江開始引進外來投資以來到2005年,浙江累計引進外來直接投資實際投資金額達345億美元。而同期浙江累計對外直接投資實際金額僅為9億美元,兩者相差336億美元,單向性明顯。其后隨著浙商對外直接投資迅速增長,吸引外資與對海外投資的單向性有所改觀。2017年,浙江外來直接投資實際金額為179億美元,而浙商對海外直接投資實際金額為96.42億美元,資本凈輸入82.58億美元,折人民幣約530億元。

開放的總體對稱性:區際開放與國際開放的互補

區際開放與國際開放均存在著單向性與非對稱性,但綜合看則保持總體的基本平衡。這主要在于浙江的區際開放與省際開放具有很強的互補性。

投資的互補。在外資方面,浙江主要以引進為主,2005年外來直接投資順差額約400億元。而區際投資凈輸出600多億元,以輸出為主的區際投資與以輸入為主的外來投資形成互補。其后隨著浙商對海外投資的興起以及省外資本來浙投資的快速增長,區際投資進出的不平衡性和海外投資進出的不平衡性均有所改變。到2017年,浙江對外直接投資增長至96.42億美元,吸引外來直接投資為179億美元,順差額約530億元;對區外投資凈輸出700億元,與海外投資維持較大的互補。

貿易的互補。上世紀90年代中期以后,浙江在海外貿易中長期保有大量順差。與此同時,隨著10多年來浙江服務出口的調整增長,服務貿易順差也不斷上升。而在區際貿易中,區際輸入超出區際輸出。浙江從全國各地進口資源品與中間產品,進行加工后出口海外。區際貿易與國際貿易形成了互補。

勞務輸出入的互補。改革開放以來,浙商為經營或生活需要到省外常住,尤其是在上世紀90年代中期以后,隨著浙商對省外投資的興起,越來越多的浙江人到外地開廠辦店辦市場,并帶動了浙江人外出就業。根據原浙江省經濟技術協作辦等非正式統計,到2009年,據不完全統計,約有440萬浙江人在省外創業謀生,有100多萬浙江人在海外務工經商。到2017年,浙江在海外經商務工人數達到150萬人左右,在省外創業謀生的浙江人約在600萬,兩者合計超過700萬。同時根據2010年第六次人口普查數據,全省常住人口中省外流入人口為1182.40萬人,占21.72%。因而,出現了國內大量勞動力輸入浙江(2017年凈流入近600萬),浙江大量勞動力出國(凈流出150萬左右)的互補現象。

技術交流合作的互補。隨著產業結構的提升與技術研發的增強,浙江企業從海外購買技術專利與決竅的數量較快增長。同時,一般性生產技術與管理經驗的區際輸出保持較快增長,形成從海外不斷引進高新技術,同時向區外輸出傳統性或一般性技術與工藝的互補特點。