社交媒體對游客旅游意向的影響

——基于目的地形象感知的實證研究

(福建農林大學 管理學院,福建 福州350002)

1 引言

隨著移動互聯網的高速發(fā)展和“智慧旅游”建設的不斷推進,游客獲取旅游信息的渠道已發(fā)生了巨大變化,社交媒體正日益成為游客獲取旅游信息和出游建議的主要載體[1],同時極大地改變了游客與旅游目的地經營者之間的關系。越來越多的游客在旅游活動結束后將旅游體驗分享到社交媒體,以電子口碑的形式進行傳播,彼此間在社交媒體上進行旅游體驗、感受分享成為用戶生成內容(UGC),最終將社交媒體變成一個旅游目的地形象的集合[2]。游客在進行旅游去向決策時會將UGC作為一個重要的參考意見,從而進行目的地選擇和游前的準備[3]。當前關于社交媒體影響游客的目的地形象認知和旅游意向的研究較少[4],多聚焦于互聯網信息對旅游產業(yè)或對游客旅游計劃制定的影響研究[5],此外有學者對社交媒體與游客行為的相關關系進行了研究,諸如購買或使用態(tài)度、社交媒體的持續(xù)使用、對電子口碑的信任程度等。所以社交媒體產生的UGC對游客與旅游目的地的影響仍需要做進一步的探索,特別是社交媒體如何改變游客對目的地形象認知和如何最終影響游客的旅游意向還有待分析。

為了進一步研究社交媒體用戶生成內容對游客和旅游產業(yè)的影響,本研究設計并分析了社交媒體、游客形象感知和旅游意向的相關關系,試圖解釋游客的社交媒體使用習慣和使用動機是如何通過目的地認知來產生旅游意向的,最終促使游客開展目的地旅游。本文主要以福州生態(tài)旅游目的地的游客為對象,以微信作為社交媒體的主要形式,聚焦游客的社交媒體使用習慣和動機,探索用戶生成內容對游客的感知形象和旅游意向的影響,討論其成因并提出相關的管理建議。

2 研究假設和理論模型

2.1 社交媒體使用強度對游客UGC接受程度的影響

使用社交媒體進行交流已成為大多數人的日常習慣,其中以“微信”為代表的移動社交媒體更是發(fā)展迅速,月活躍人數超過9億人[6]。當人們習慣使用社交媒體進行觀點交流和咨詢時,社交媒體作為事物認知和決策參考的作用就顯得非常重要[7]。同時,人們在社交媒體上使用的時間越長,越依賴社交媒體獲取相關意見,人們決策時受到的影響程度也就越高[8]。學者們總結了用戶使用社交媒體強度的兩類主要原因:一類是維持和創(chuàng)造社交關系的需求[9];另一類是分享和搜集相關信息的需求[10]。第二類需求對游客旅游意向的影響更加顯著,尤其是類似的旅游經歷分享會對游客的旅程制定產生較大的影響[11]。

社交媒體上的UGC是游客制定旅游計劃的重要信息源,特別是對游客的旅游目的地認知和選擇上產生影響[12],但UGC的具體影響程度和影響過程還需要視不同的社交媒體和用戶特性而定[13]。例如,用戶在更高頻率使用社交媒體的情況下,能更好地接受社交媒體上面對旅游目的地旅游體驗的分享和評論。而游客在社交媒體上的使用強度與旅游目的地相關的UGC接受程度之間的關系在中文社交媒體上還未進行過實證研究。因此,基于上文提出以下假設:H1——社交媒體使用強度顯著正向影響游客對UGC的接受程度。

2.2 游客形象認知構成

游客對旅游目的地的認知受到對目的地整體印象的影響[14],但對目的地整體印象構成主要有三種主流看法。第一種是三維空間法,將目的地整體形象分為整體和個別兩個成分,再細分為有型和抽象特征,最終細分為不同的屬性[15],但三維空間法難以對目的地形象進行量化分析,缺少游客與目的地之間的情感關系。第二種是影響因素法,將目的地形象分為原生、引致和復合形象三種,并對三種形象進行分析[16],但由于較難概念化和操作化,在量化分析中較難運用。第三種是心理圖式法,相比前兩類方法,該方法較易實現量化和操作化,其中“新三維結構”劃分出了認知、情感和整體形象[17],提供了具體的認知概念。對新三維之間的關系,學者們提出了認知形象,即理性評價會影響情感形象,同時認知和情感形象一同決定目的地的整體形象[18],并獲得相關實證的證實[19]。基于此,提出以下假設:H2——游客認知形象顯著正向影響他們的情感形象;H3——游客的認知形象顯著正向影響其整體形象;H4——游客情感形象顯著正向影響其整體形象。

2.3 形象認知對旅游意向的影響

旅游意向是游客前往目的地開展旅游活動的主要內驅力[20]。由于游客在前往目的地之前無法直觀感受和體驗到目的地產品和服務的具體內容[21],因此出行前對目的地的形象認知直接影響游客對目的地的旅游意向[22]。同時有學者實證分析了當游客對目的地有一定良好的形象認知時,出游該旅游目的地的概率就大大提高[23]。基于以上分析,提出以下假設:H5——游客對目的地整體形象的認知顯著正向影響他們的旅游意向。

2.4 UGC對游客形象認知和意向的影響

游客在選擇目的地時會受到不同的信息源影響[24],其中信息源可分為一手信息和二手信息。由于游客在旅游前較難獲取一手信息,所以影響游客出行前的決策往往是二手信息,包括口碑、廣告、促銷信息等。在人們受到社交媒體信息的影響下,社交朋友圈具有相當的信任度,游客的旅游認知和意向受到社交媒體上UGC的潛移默化影響。學者們以UGC對目的地形象和旅游意向進行了相關研究,例如,以UGC的文本[25]和圖片展示[26]為角度進行分析,實證了UGC對游客的形象認知和旅游意向有正向影響。此外,也有對UGC的重要表現形式——電子口碑進行了分析,證實電子口碑會促進游客對目的地的認知和旅游意向[27]。基于以上分析,提出以下假設:H6——UGC接受程度顯著正向地影響目的地認知形象;H7——UGC接受程度顯著正向地影響目的地情感形象;H8——UGC接受程度顯著正向地影響游客的旅游意向。

2.5 理論模型

基于有關文獻綜述和提出的假設,建立了基于結構方程方法的理論模型(圖1)。該理論模型共包含6個潛在變量和8個研究假設,將目的地形象作為社交媒體UCG與旅游意愿之間的中介變量,具體地探討了社交媒體UGC如何影響游客的目的地選擇。當假設8獲得通過時,說明目的地形象具有部分中介效應,反之則說明目的地形象具有完全中介效應。

圖1 理論模型

3 研究方法

3.1 案例對象選擇

在調查過程中,選擇微信作為調查問卷中的社交媒體平臺。微信是目前我國使用人數最多的社交媒體平臺,也是最具代表性的中文社交媒體[6]。案例地選擇福州生態(tài)旅游景區(qū)作為研究的目的地。福州是近幾年來全國熱門的生態(tài)旅游目的地之一,其優(yōu)越的森林、溫泉、濱海、生態(tài)農業(yè)等資源推動了該市州生態(tài)旅游的快速發(fā)展[28]。福州在2017森林城市建設座談會上獲得了“國家森林城市”的稱號,目前擁有的森林公園數量位居全國第二。為了更好地了解游客生態(tài)旅游的潛在心理,研究選擇了福州5個國家級森林公園作為案例調查地,其中包括福州、閩侯旗山、福清靈石山、閩侯五虎山、長樂董奉山5家國家森林公園。

3.2 問卷設計

問卷設計意在獲得游客對社交媒體的使用情況和目的地選擇的直接關系,參考相關學者關于媒體傳播影響研究[29],主體分為兩個部分:第一部分是社交媒體、游客認知形象和旅游意向維度測量,第二部分是調查游客的具體偏好和人口特征。第一部分維度包括6個潛變量的17個測量項,采用李克特5分式測量法,見表1。

表1 測量表

3.3 數據采集

為了確保問卷的科學性,我們首先進行了預調研。在預調研階段(2017年8月)發(fā)放200份問卷,對回收的問卷進行了樣本效度、信度檢驗后,刪除不達標的問卷,最終獲得有效問卷152份。本文的正式調查采用線上和線下相結合的方式,在福州5個國家級森林公園選擇福州市的城市居民進行問卷調查。同時,讓調查對象將電子版問卷轉發(fā)給曾經去過且為福州市民的朋友,通過問卷星平臺進行滾雪球式的調查。

在正式填寫問卷前,要求調查對象需要滿足“居住在福州半年以上”和“使用微信為主的社交媒體超過3個月以上”兩個條件。本次調查共發(fā)放問卷400份,收集時間從2017年11—12月,篩除不完整、偏差較大、有明顯的規(guī)律性和作答時間過短的樣本問卷后,獲得有效問卷335份,有效回收率為83.75%。

分析被調查者的偏好和人口特征可知,調查者主要是以自駕車為主,以公交或大巴為輔,以家庭為單位或以情侶的形式出游。其中,獲取到福州森林公園的信息大多由朋友圈推薦或參考網絡信息得知,分別占69.85%和41.79%,調查對象的社交媒體使用時間占比最大為2—3年,占比為41.13%。

4 數據分析

4.1 探索性因子分析

針對問卷進行內容和結構效度的測量。由于問卷設計以文獻為基礎,并通過預調研和專家咨詢進行最終修正,可認為符合一定的內容效度。之后對收集的數據進行探索性因子分析,研究其結構效度。運用Spss 23.0軟件進行量表分析,得出KMO為0.851,大于0.7,Bartlett′s球形檢驗值顯著(Sig.<0.001),并采用特征根大于1來提取公因子的主成分分析法,得到6個公因子,總解釋力為76.84%,同時各因子載荷大于0.5,交叉載荷小于0.4,說明量表具有較好的結構有效性。

4.2 信度和效度檢驗

采用Cronbach′s α系數進行信度分析,檢驗問卷中變量的一致性程度。其中,6個公因子的信度(表2)都大于0.7的標準,說明內部一致性較好。同時,CITC指數大于0.5,刪除任意一項不會增加Cronbach′s α的值,進一步證明變量的良好信度。然后,進行驗證性因素分析,得到CMIN/DF為1.117,小于3;GFI、AGFI、NFI、TLI、IFI、CFI均達到0.9以上的標準,RMSEA為0.019,小于0.08,說明模型適配度較好。由表2可知,各因子標準化載荷在0.6之上,各個組成信度均大于0.7,變異萃取量均大于0.5,達到收斂效度標準。

表2 信度和效度分析

4.3 結構方程模型假設檢驗

刪除H8前的模型分析:首先我們對所有假設進行了SEM分析,見表3。從表3可見,H1—H7假設通過檢驗,H8的CG接受程度對游客旅游意向(β=0.092,p>0.05)不具有顯著影響,假設不成立。同時得到相關擬合度,其中CMIN/DF為1.593,小于3以下標準,GFI、AGFI、NFI、TLI、IFI、CFI均達到0.9以上的標準,RMSEA為0.042,小于0.08,符合一般研究的配適度。

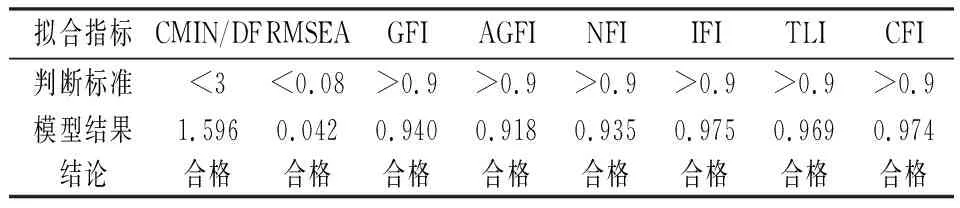

刪除H8后的模型分析:刪除H8假設路徑后,對模型再進行SEM分析,見表4、圖2。從圖2可見,其中7個假設都顯著通過驗證。同時CMIN/DF為1.596,小于3以下標準,GFI、AGFI、NFI、TLI、IFI、CFI均達到0.9以上的標準,其中的RMSEA值為0.042,遠小于0.08。其他模型擬合指標都符合結構方程的一般性研究標準和規(guī)范,所以可認為該模型的配度合適,符合研究要求。

表3 刪除H8前的模型路徑系數

表4 刪除H8后的模型擬合優(yōu)度

4.4 中介效應檢驗

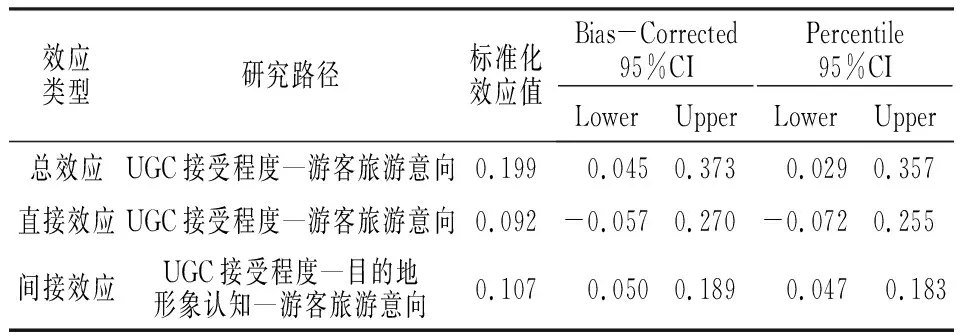

通過Bootstrapping檢驗法對模型的中介效應進行判定,如果結果中bootstrap置信區(qū)間不包含0,說明存在著對應的間接效應。通過Amos 23.0的Bootstrapping檢驗法進行2000次運算,得到Bias-Corrected與Percentile在95%水平下的置信度(表5)。

表5 中介檢驗

由表5可知,UCG接受程度對游客旅游意向的總效應達到0.199,在Bias-Corrected與Percentile 95% CI的Lower和Upper值區(qū)間內均不包含0,表明模型的總效應存在;而UGC接受程度通過目的地形象認知對游客旅游意向的間接效應值為0.107,在 Bias-Corrected與Percentile 95% CI的Lower和Upper的值區(qū)間之內均不包含0,表明模型的間接效應存在;UGC接受程度對游客旅游意向的直接效應為0.092,在Bias-Corrected與Percentile 95% CI的Lower和Upper的值區(qū)間之內均包含0,表明直接效應不存在,因此目的地形象認知在UGC接受程度對游客旅游意向的影響中具有完全中介作用。

圖2 模型檢驗

5 結論和啟示

5.1 研究結論

本文以福州市城市居民的生態(tài)旅游行為作為對象,分析游客接受UGC和接受目的地信息后對其旅游意向的影響程度,實證了6個潛在變量之間的關系和提出的路徑假設,并證實目的地形象是社交媒體接受與旅游意向之間的完全中介變量,得出以下結論:①游客的UGC接受程度受到社交媒體日常使用的強度影響(β=0.54,p<0.001)。綜上所述,用戶使用社交媒體很大程度上具有搜集和分享相關信息的需求。對游客而言,由于旅游產品的無形性,在選擇目的地時的這種需求會更加強烈,所以游客出行前會選擇值得信賴且具有類似經歷的社交媒體進行參考。當用戶的社交媒體日常使用強度不斷增加,其信息來源也會越來越依賴于社交媒體,因此旅游決策時受到社交媒體的影響程度越高。當游客是一位社交媒體的高頻率使用者時,該游客的旅游行為可能很大程度上取決于社交媒體上的觀點和建議,并花更多時間用于社交媒體上有關目的地的信息搜尋。②游客會受到UGC的影響而形成認知形象(β=0.60,p<0.001)和情感形象(β=0.27,p<0.001),其中UGC對認知形象的影響程度更深。我們將社交媒體作為游客獲取信息的主要信息源,進一步驗證了學者們對UGC中的內容會對游客產生目的地認知的結論。首先,由于社交媒體的內容豐富性和分享的便捷性,圖文并茂地分享具有較強的直觀性會讓游客在意識中形成對旅游目的地的認知印象,同時朋友圈中的評論好壞也會對游客產生情感形象。其次,由于社交媒體中大量分享的是由可信任的朋友發(fā)出的,所以游客獲取相關信息后具有較好的轉化率,形成游客自身的認知。第三,在對比游客受到媒體內容影響產生的認知形象和情感形象程度可知,游客對社交媒體內容形成的認知形象更多,并進一步傳遞到情感形象,從而一同作用于整體形象中,說明游客的情感形象可能還受到自身旅游偏好、動機、參與程度以及其他信息源的影響。③目的地形象充當社交媒體影響游客旅游意向的完全中介變量。通過結構方程將目的地形象作為游客社交媒體接受程度和旅游意向的中介變量進行檢驗,通過對比刪除H8前后和Bootstrapping檢驗證明目的地形象作為完全中介對游客旅游意向產生的影響,證實社交媒體中信息會影響人們對目的地的認知從而改變旅游決策的理論假設。因此,社交媒體作為移動互聯網時代最重要的信息來源之一,能極大地激發(fā)游客對旅游目的地的興趣,改變游客的認知,影響游客的最終旅游意向和決策。通過包含目的地形象為完全中介變量的結構方程模型,深入分析了社交媒體對游客旅游意向的影響過程。

5.2 管理建議

本文在以往的基礎上證實社交媒體對游客的目的地形象認知和旅游意向有著顯著影響,因此旅游營銷組織應通過社交媒體進行目的地的形象宣傳:①隨著移動互聯網的發(fā)展,旅游目的地營銷組織應改變傳統單一的廣告形式,注重通過社交媒體來改善游客對目的地的認知,針對一些社交媒體重度使用的用戶,影響他們的旅游計劃制定,提高他們的社交圈體驗分享,制造如“網紅”目的地來吸引大量游客前來旅游并通過口碑方式提高目的地的認知水平。②旅游目的地營銷組織應多關注社交媒體上的“負面信息”,這些負面口碑可能會大大降低游客對目的地的形象認知,讓游客在社交媒體中“口口稱惡”,嚴重降低了目的地潛在游客的旅游意愿。③在社交媒體上進行口碑宣傳時,應以重度使用社交媒體的用戶為關鍵節(jié)點,他們對社交媒體的評論較敏感。同時,社交媒體使用較強的用戶,一般在社交圈內的影響力就大,從而能提高社交媒體的口碑營銷效果。④旅游目的地營銷組織應打通線上、線下一同進行口碑宣傳和負面輿論管理,如在目的地景區(qū)出口或主要景點對到訪的游客進行訪談,通過鼓勵的形式讓他們在以朋友圈為主體的社交媒體上進行宣傳。如果遇滿意度較低的游客,可通過福利服務等形式降低他們的后悔心理水平,減少游客在社交媒體上傳播負面輿論的可能。

5.3 討論

本研究還存在一定的局限性,需要進一步提高:一是樣本的數量和搜集時間。雖然樣本量只覆蓋了福州的主要生態(tài)旅游目的地,但通過線下訪談和線上滾雪球式的調查提高了一定的可靠性,后續(xù)研究有必要提高研究對象的范圍,以提升研究結果的普適性。二是需要對游客旅游意向和旅游后的滿意度進行對比,可運用不確定理論進行測度,分析游客旅游后在社交媒體上可能進行的分享行為,探索最終社交媒體的口碑宣傳循環(huán)機制的形成。三是社交媒體在對目的地傳播過程中還存在潛在變量和中介變量,值得討論。