旗開得勝

俞林

案例背景:

原地雙手頭上向前擲實心球是一項以發展力量素質為主的投擲類項目,也是南京市體育中考項目之一,在初中體育教學中處在重要的位置。這個項目對技術動作的要求較高,學生對出手的角度和速度很難把握到位,這也是筆者一直感到困擾,一直在不斷探究的問題。筆者在原地雙手頭上前擲實心球單元共安排6課時,本次課是第3課時。

案例描述:

宣講課堂內容:本次課,老師將帶領大家一起學習原地雙手頭上前擲實心球的完整動作,重點是希望同學們能掌握出手的角度和速度,難點是投擲時做到全身協調用力。

從分解到完整動作練習,從徒手到有球練習,從拉線限制高度到利用跳繩練習鞭打,再要求學畫出“彩虹”。經過一系列的“常規操作”,學生的技術動作還是不理想,投出的球個個直線下降。突然有名學生問我:“老師,你講的角度、速度我怎么總是感覺不到呢?”這時我順手用小紅旗在他頭頂正上方定了個位,告訴他球在觸碰小紅旗的瞬間出手,并且“啪——”,速度要快。這個動作反復練習幾次之后,學生說他找到點感覺了。接下來,很多學生躍躍欲試,我也讓他們逐個體會了一次。課后筆者反思:方法、手段是用了不少,但是正如那名學生所說,不知道角度在哪,速度怎么體現出來。我順著小紅旗的思路思考:如果采用小紅旗來控制出手角度,那么怎么才能讓學生體會出手速度呢?突然,我腦海中閃現出小時候玩的“紙炮”,發力速度越快,“紙炮”的聲音就越響。于是,我想到了利用自制紙旗來解決學生出手角度和速度的問題。

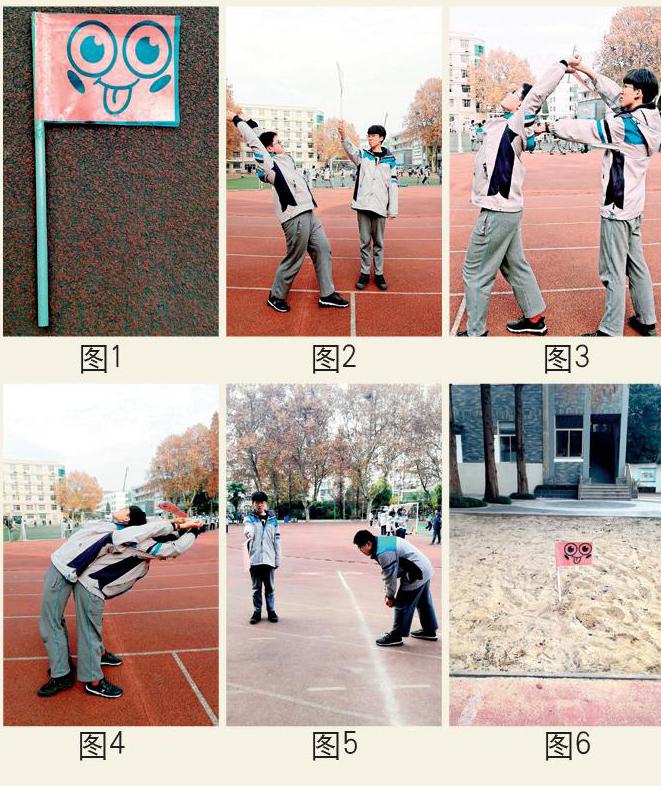

考慮到教學中出現的問題以及器材的利用率和實用性,筆者采用自制紙旗(PVC管+A4膠片紙)(圖1),通過在頭頂定位控制學生的出手角度,通過擊打紙旗發出的聲音來判定出手速度。練習方式:2人1組交替練習,一人舉旗,另一人做徒手動作,通過擊打紙旗來感受出手位置,通過紙旗發出的聲音來判斷出手的速度(圖2)。經過多次練習,大部分學生激動地對我說:“老師,我終于找到點感覺了。”在后面的練習中,有些學生因為覺得總做不到位,球擲得不遠,會很主動地到我這里來要求“打旗”練習。經過一節課的練習,很多學生找到了用球畫“彩虹”的感覺,感受到了擲得更遠的快樂。在后面的實心球教學單元,為了充分地利用紙旗,達到一物多用的效果,筆者不斷地改進器材。在準備活動部分,用旗桿來進行背弓練習(圖3、圖4);在指揮學生投擲時用作信號旗(圖5);在測量遠度時教學生用旗裁判的方法(圖6)等。旗在課堂中飄揚,興趣也被點燃,學生的球也擲得越來越遠。

案例反思:

1.真正關愛學生,激情帶來驚喜

愛學生是教師之本,沒有真誠的愛,就不會有真正的教育。如果教師上課只是為了完成工作量,那么上課必然缺少激情,課堂必然枯燥、刻板,久而久之就失去了工作熱情。只有真心地喜歡與關愛學生,才會著力于學生的發展,去認真研究教材,找不同的方法促進每名學生的提高。教師的激情滿滿定會帶動學生的積極參與,而學生在技能學習過程中的疑惑、提高等都會給教師帶來各種驚喜

2.注重日常積累,奠定創新基礎

蘇霍姆林斯基說過:課,就是教育思想的源泉;課,就是創造活動的源頭,就是教育信念的萌發園地。認真對待每一節課,認真對待每一次課后反思,真正意義上地去發現問題,去思考問題,去解決問題。自工作以來,筆者一直堅持做一個有心人,習慣于把每節課中遇到的問題和解決措施記錄下來,積極反思、整理、實踐。慢慢地發現,自己解決問題的辦法越來越多,手段也越來越有效了。就如本次課,投擲實心球的遠度取決于出手的速度、角度和力量。由于學生個體的差異,力量素質很難在短期內得到提升,而出手速度和出手角度則可以通過輔導快速糾正。如何找到糾正的方法,就需要在日常的教學中不斷地探索、發現、整理、提煉。

3.把握動態生成,成就精彩課堂

課堂是開放的,是向未知方向挺近的旅程;教學是生成的,是“靜態預設”在課堂中“動態實施”的過程。隨著教學情境的發展和變化,在課堂這個動態生成的過程中,教師要善于捕捉一些預料之外、稍縱即逝的信息,巧妙點撥,及時提煉,把握動態生成,構建有效體育課堂。新課標下的課堂教學要打破長期存在的定式,擺脫傳統教學思想的桎梏,機智地把握動態課堂,順勢引領出精彩課堂。

4.整合課程資源,實現一物多用

有些體育課,尤其是公開課或優質課評選,部分教師往往熱衷于使用很多器材,覺得器材越多,課就會上得越熱鬧,而對器材的利用率卻沒有充分考慮。而筆者認為,使用的器材并非越多越好,而應要做到物盡其用,一物多用,提高器材的利用率,使其發揮最大的作用,讓課堂教學更加有效。

附:參評體會——做個有“心眼”的老師

《中國學校體育》像是筆者暗戀許久的對象,能得到“他”的青睞和認可讓人有種初戀的感覺,表面羞澀不安,內心欣喜若狂。忍不住想告訴全世界,“他”看上我了……

2016年,我撰寫的教育案例《特別的愛給特別的你》喜獲特等獎,2018年撰寫的教學案例《旗開得勝》斬獲一等獎。第1次獲獎可以說是意外之喜,因為筆者從未想過自己的案例能夠獲得特等獎并在《中國學校體育》上刊登。從那時起,我就開始仔細閱讀《中國學校體育》,尤其關注“一線話題”。因為覺得它真的很“一線”,真的很有指導性。而第2次的獲獎我倒是有些感覺近在咫尺了,因為第1次的獲獎經驗告訴我,《中國學校體育》并沒有那么“遙遠”,“一線話題”更是只要認真地去做了,真的從教學一線而來,那“他”真的離我們很近。

獲獎案例“近”在真實的課堂中。2次獲獎經歷讓我深刻感受到:《中國學校體育》認可的案例絕對是真實的,真真切切在課堂中發生過,而不是臆想出來的感動和效果。本次獲獎案例是我在實心球課堂教學中的一些收獲。中學實心球教學,理論性的講解和示范很難讓學生有身體上的感知,而在利用小紙旗之后,學生能通過紙旗的高度來體會出手的高度,通過揮臂擊打紙旗發出的聲音來體會出手的速度,學生很快在教師的指導下有了進步,練習積極性高了,效果也就來了。而我正好抓住了小紙旗的這個作用,又結合實心球的教學充分地把紙旗利用了起來。現在只要上實心球課,學生就會自動地利用小紙旗進行各種輔助練習。就在這樣真實、日常的課堂教學中,某個動作、某種情緒、某種變化都可能成為可用的案例素材,只要我們用心去發現。

獲獎案例“近”在平實的文字中。《中國學校體育》一線話題欄目中的獲獎案例,不需要過多華麗的辭藻,所以無須擔心自己的文學功底是否深厚。也就是說,只要我們的案例有邏輯地、清晰地去表達我們所做、所思與所想,只要能引起大家的共鳴,讓人反思其中的道理與技巧,受到啟發,我們的案例就有獲獎的可能。這就需要我們做個有心的人,積跬步方可至千里,經過慢慢地積累、沉淀,我們將越來越會發現問題,越來越會撰寫案例。

獲獎案例“近”在扎實的教學中。如果我們只是為了撰寫案例預設一節課,那么生成的不一定是我們想要的。每一個真實有效的案例都是在教學中不斷實踐和總結出來的。只有注重扎實的教學,扎根于課堂,踏踏實實地上好每一節課,真心地關心和關注每一個孩子,我們才會不斷有發現,不斷有創新。做到真心愛課堂,愛孩子,你會發現好的案例無處不在。

最后,我想真誠地說:《中國學校體育》給我們一線教師帶來了很多學習與研討的機會,也給我們提供了一個展示與交流的平臺,我們應該好好地利用和把握。雖然獲獎案例、發表論文有很多種途徑,但是能得到《中國學校體育》的認可,是對自己最負責的方式之一。