稅改實惠,三個人的真實體驗

王煜

近年來,國家在多個領域推進稅制改革:目的顯然是減輕民眾和企業稅負,讓他們得到真正的實惠,增強他們的幸福感。

近年來,國家在多個領域推進稅制改革:取消農業稅、推進“營改增”、個稅起征點不斷提升……作為改革推行者,目的顯然是減輕民眾和企業稅負,讓他們得到真正的實惠,增強他們的幸福感。從數據而言,稅負的減少是顯著的;而民眾和企業是否真正感受到了改革帶給他們好處呢?

“皇糧國稅”成為歷史

每年秋收之后家里要交公糧,這是曾經留在老田腦海里很長一段時間的記憶。與老田一樣,在過去的數十年里,在全中國的農民心中,要說“農業稅”這三個字,他們可能要想想那是什么;但要改說“交公糧”,他們馬上就明白了,因為這是他們祖祖輩輩一直在做的事。

今年56歲的老田出生在湖南西部的一個山村,1986年結婚后,他從父母家分家出來,有了自己的3畝責任田,按照比例規定,需要每年上交170斤的稻谷作為公糧。公糧都是要農民自己交到鎮上的糧店的,而那時山村里還沒有什么代步工具,老田和鄉親們都是用扁擔挑著麻袋徒步運過去。老田家里到鎮上糧店大約5公里,170斤的稻谷需要分兩個人挑。“那時年輕,一個人挑八九十斤東西走十里路也不覺得特別累。”老田向《新民周刊》記者回憶說。當然,他家里地勢不算很高,需要走的這段距離與某些鄉親相比,確實并不算遠了_有些人住在深山里,沿著崎嶇的盤山路交一趟公糧,來回可能要花掉整個白天。

到了糧店,會有工作人員來檢驗稻谷的重量是不是足夠,有沒有混雜秸稈稻葉,含水量是不是超標。如果都沒問題,老田會得到一張收據,就算正式完成了當年的任務。對于勤耕細作的老田來說,3畝地每年總共能收3000斤左右的稻谷,交170斤公糧,在他看來不是太大的負擔。每畝田地要交的公糧數,對當地所有人都是一樣,這讓某些人犯了難。在老田的記憶里,村里有些人或是種田技術不過關,或是懶于管理,田地收成不好,交公糧就會影響到他自己的口糧或者賣糧收入。有些人不按時按量交公糧的,政府會有人上門強制征收,爆發或大或小的沖突。出生在北方農村的撰稿人秋妍,她小時,交公糧也是鄉親們的頭等大事,“一刻也耽誤不得的”。她回憶:那時,秋莊稼還沒種齊,大車小車的運糧隊伍已經出發了。公糧要到鎮上的糧店去交,大人們去交公糧,天不亮出發,有時天黑才能回來。她在鎮上上初中,上學路上,看到糧店門前的大路被大大小小的驢車、拖拉機、架子車擠得水泄不通。“車隊從糧店門口浩浩蕩蕩一直排出半里多地。驕陽似火,天氣正熱,人們灰頭土臉、口干舌燥地坐在車幫上,焦急而無奈地等待前方車子的蠕動……”

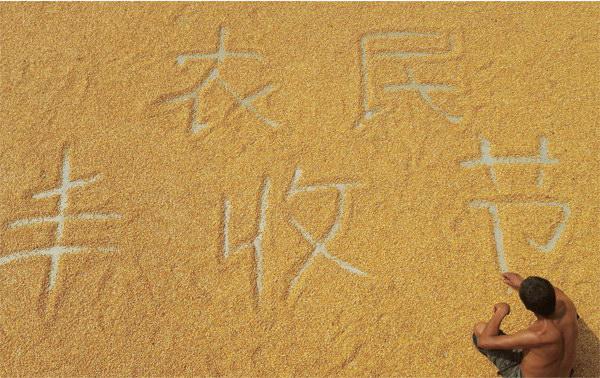

2018年8月6日,在安徽省阜陽市臨泉縣呂寨鎮楊莊村大蒲莊李中寶門前,晾曬的玉米上寫上“農民豐收節”字樣。

直到現在,談起那些事情,秋妍的母親還心有余悸,說交公糧是最累最磨人的事情。趕巧碰上糧倉空著,可以直接把麥子倒入倉里;如果糧倉已滿,大堆的麥子如同小山一般,交糧的人就得扛著整袋的麥子,順著梯子爬上山去倒糧食。她說“當時父親不常在家,公糧都是母親去交,我真想象不出,母親瘦小的身體扛著整袋的糧食是怎樣爬上那么高的梯子的。即使又苦又累,能把公糧交上,實在是幸運的了。倘若檢驗不合格,或者麥子干度不夠,公糧就會被打回來,一天的辛苦算是白費了。那些人只有垂頭喪氣地把麥子拉回家,重新攤曬,過幾天還得天不亮起床去糧店碰運氣。”

1995年,老田夫妻倆離開家鄉,開始到東部沿海的大城市打工,一年只回家一兩次,家里的責任田先是請鄰居代種,后來又交給了留在老家務農的兄長,交公糧的任務也轉交到了他們身上。雖然不用自己親身出力,但每到交公糧的時節,他都要操心這件事,遠程叮囑老家的人幫他好好完成。直到在外打工十年后,他聽兄長說,村干部來宣傳,以后不用再交公糧了,而且,國家還會給每畝田每年發70元的補貼,讓種植者買種子、化肥、農具等。那時,他從新聞里聽到,這是2000多年的“皇糧國稅”取消了。“這少去了一件心事。”老田笑著說。而這對于秋妍的母親而言,是著實少了一件生活中的大事。

又過了七八年,老田用夫妻倆多年打工的積蓄,在與大城市搭界的縣級市買了個小戶型,也辦上了當地的居住證,從法律程序的意義上說,成為了城鎮居民。在農業稅取消之前,他為國家交了近二十年的公糧,這件事成為一種習慣;但他沒有意識到的是,在離開田地的十年,他和許多同他一樣長期在外地打工的親人鄰里一樣,早已過著城鎮工人的生活,卻還要負擔針對他們法律上農民身份的稅種。

2006年1月1日,“交公糧”正式成為歷史,也見證了億萬農民身份的轉變。

“營改增”,大實惠

“營改增”意味著什么?對于普通消費者而言,可能只是收到的發票變得統一規范了,開抬頭為單位的發票需要提供稅號了;但是,對此有深切體會的,是企業的管理人員,尤其是中小企業的管理人員。

陳尊(化名)就是其中的一員。2009年,他在上海創辦了一家開發兒童情緒管理教育課程的公司,多年下來穩扎穩打,已經在業界小有口碑。在文化創意領域從業以來,他一直遵循“小而美”的發展路徑,不花太多心思在公司本身軟硬件規模的擴大上,而是專心于課程的深耕開發。這就意味著要花更多的財力在人員的薪酬和培養上,在其他方面要盡可能地節省開支,稅收無疑是他要考慮的一大方面。

2012年1月1日起,“營改增”率先在上海的交通運輸業和部分現代服務業開始試點。陳尊創辦企業的經營范圍正屬于現代服務業的領域,他因此對這項改革尤其關注,因為他了解到,這項稅制改革將給企業帶來減稅的實惠。不過,試點企業的范圍有限,他并未第一時間體驗到。

隨著改革的推進,陳尊期盼的實惠也到了:從2016年開始,由于屬于小微企業,陳尊的企業可以享受每季度9萬元的免稅額度。而在之前需要交營業稅的時代,他的所有營業收入都是要納稅的。盡管稅率本身并沒有發生變化,但一年多出了36萬元的免稅額度,這為他省去了之前要交的大部分的稅款。雖然從絕對數量上而言,他省下的稅款與大企業不可等量齊觀,但在他眼里,對于這樣一個小微企業的發展,如此的“減負”非常關鍵。

“只有經歷了才知道,‘營改增改革并不只是字面上的營業稅改成增值稅,而是包含了配套的一系列措施,我們確實從中得到了不少實惠。”陳尊對《新民周刊》記者這樣說。除了免稅額度的增加,近年來電子報稅等便民措施的推行,也讓他省去了大量的時間精力。他說,電子報稅實行之前,他每個月都要拿著一堆材料到稅務局的窗口排隊,而現在,只要在電腦上點擊,幾分鐘之內就可以完成,這讓他可以騰出更多的力氣在提升企業的產品和服務上。

陳尊的朋友老劉是一家物流服務公司的負責人,在交通運輸業也納入“營改增”之后,不僅汽油、柴油可以抵扣17%的增值稅,而且購進的固定資產也可以抵扣17%的增值稅。2015年初,老劉給他的公司又購買了5輛卡車,到年底一盤點,發現年初購進卡車進項金額較多,加上燃油發票都能抵扣17%,兩項進項合計與營業額持平,2015年全年下來沒有形成稅款。而且,“營改增”之后,房租和倉儲費用也可以抵扣稅收,這兩項在老劉的企業開支中所占比例也不小,能列入抵扣后,公司的稅負又降低了許多。

2015年11月12日,北京,雙十一全球購物狂歡節落下帷幕,快遞公司開始“馬不停蹄”地處理包裹,“營改增”給物流公司帶來不少實惠。

正如陳尊和老劉的經歷一般,“營改增”的減稅效應,對兩類企業特別明顯:一是中小企業,這是中國經濟創新創業的主體;二是服務業企業。統計數據顯示,目前服務業在中國GDP當中的比重明顯低于發達國家平均水平,“營改增”的減稅效應,有助于引導經濟結構調整和發展方式轉變,即提高服務業比重,增強創新驅動。

個稅改革,帶來更多幸福?

2009年,林天(化名)從北京一所高校的新聞傳播專業畢業,進入了當地的一家紙媒從事記者工作,在試用期的第一年,他扣除五險一金后的月薪在6000元左右。在他畢業之前一年,國家的工資、薪金個人所得稅起征點調整到了2000元,這樣,他每月要交300元左右個稅。

轉正之后,林天的基礎工資提高,加上努力采寫,2011年,他扣除五險一金后的月薪漲到了8000元,而這一年,個稅起征點再次上調到了3500元。他交的個稅數額沒發生太多變化,如果有的月份寫稿多,稿費多一點的話,還會因為應稅額度剛剛邁入了一個更高的稅率等級,會要多交100多元的個稅。因為月薪上漲明顯,就算多交個稅,他也沒有在意這件事。

一晃眼七年過去,到了2018年,他已經是報社的資深記者,并且即將評上副高職稱,扣除社保之后的月薪也過了10000元。如果即將到來的這次個稅改革把起征點提升到5000元,他每月將少交200-300元的個稅。在他看來,這完全沒有太多感覺,“兩三百元錢,也就是請人吃頓飯的花費”。

作為媒體人,林天自己也在思考,個稅起征點這幾次提升,到底有多少人感到了實惠?他的家鄉在西部—個不發達的縣城,他的一些親戚朋友在當地工作,月薪4000元算比較好的了,如果這次起征點提升到5000元,那么這些人可以完全不用交個稅,他們是否有感覺呢?“答案是完全沒有。”林天說。因為按照4000元的工資水平,改革后一個月是少交15元個稅,這只是一杯飲料錢。“回到我自己身上,除非能讓我也完全不交個稅,我才會有實際的感覺。”

實際上,個稅起征點提升沒有讓個人有很深感覺的很大原因,在于減稅幅度跟不上物價的上漲。如果以普通居民感受最為強烈的房價與個稅起征點來對比:

1999年,個稅起征點1600元的4倍能購買北京均價一平方米的住宅;2007年,個稅起征點2000元的5倍才能購買到;2011年,北京的住宅均價漲到了個稅起征點3500元的7倍。當下,北京的房價均價已超過5萬元。那么,這次個稅起征點又該提升到多少,才會讓對住房有剛需的普通居民感到實惠呢?即使不以北上廣這樣的一線城市房價為例,在其他城市做一下這樣的比較,人們的感受度也是一樣的。

“還有一個原因,在于我們這樣的工薪族,個稅都是由單位代扣代繳的,我們每月都是拿一個到手的工資,很少有人會去計算個人所得稅的數額,這方面的意識是不強的。而有些用人單位,和員工簽訂的是固定的稅后工資合同,個稅減少后,實際上是企業的負擔減少,而個人并沒有感受。”林天說。

作為文字工作者,林天除了完成本單位的新聞采寫工作,也常給其他媒體撰稿,而800元以上20%的稿費稅率,卻已經實行三十多年沒有變化。同時,剛畢業時他是“一人吃飽,全家不餓”,每月房租只有1300多元;而現在,他已經是3歲孩子的爸爸,每月的房貸負擔也有7000元。所以,他也非常期待這次的改革方案中提到的“對部分勞動性所得實行綜合征稅”“增加子女教育支出、繼續教育支出、大病醫療支出、住房貸款利息和住房租金等專項附加扣除”。“如果真能落實到位,我是能感受到真正的實惠的,我相信很多人也會和我一樣。”他說。