DEM的生成及其林業應用

李海峰

(五蓮縣林業局,山東 五蓮 262300)

1 引言

數字高程模型 (Digital Elevation Model),簡稱DEM,是通過地形高程數據對地面地形生成的數字化模擬,DEM數據渲染成圖能直觀的表現地形情況。地理信息系統(Geographic Information System簡稱GIS)是20世紀60年代發展起來的一門新興學科,1963年R.F.Tom Linson首先提出了GIS的概念,1971年加拿大土地管理局開發出第一個商業化軟件Arc/Info[1],目前GIS技術已被廣泛應用于環境、資源、考古、水利、農業、急救、道路、林業和旅游等領域的規劃和管理上。

2 DEM的生成

本文使用ArcGIS對五蓮縣等高線數據進行處理,生成全縣DEM數據,運用ArcGIS的分析功能對DEM數據進行分析,得出了全縣坡度坡向圖及面積數據,為全縣25°以上坡退耕還林提供依據,同時坡向分析對造林樹種選擇提供參考。

3 在林業上的應用

首先我們獲取了五蓮縣等高線、縣界、水系數據,以此數據為基礎用ArcGIS軟件進行處理分析。

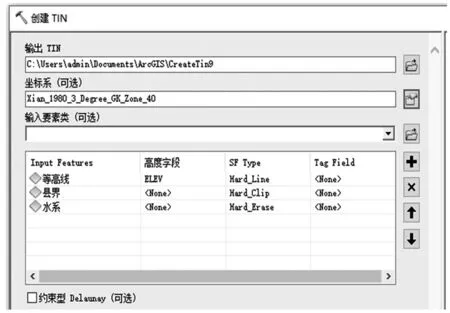

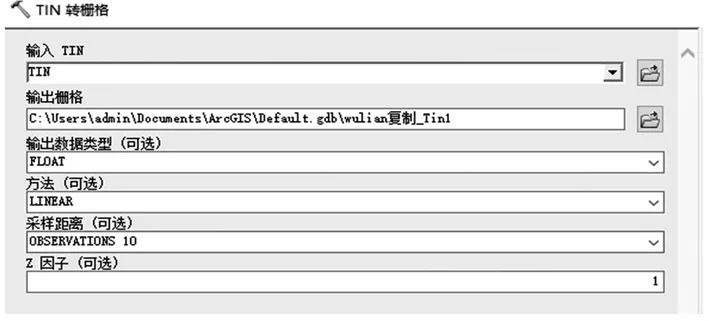

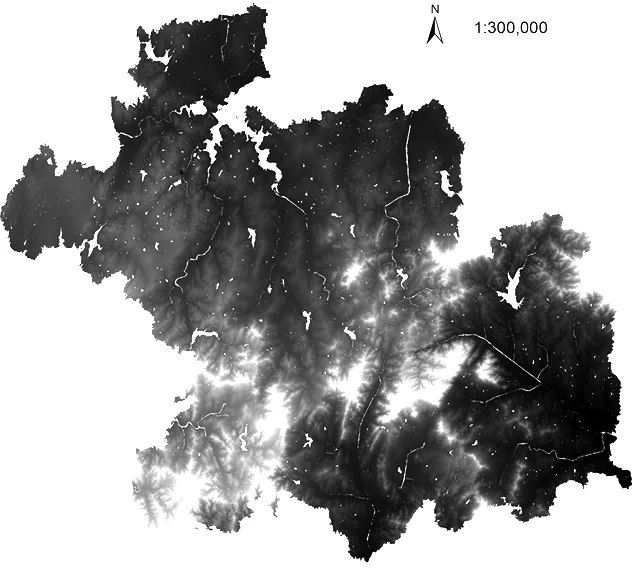

3.1 使用ArcGIS的創建TIN命令將等高線數據轉換為TIN數據,轉換前后對比如下圖2。

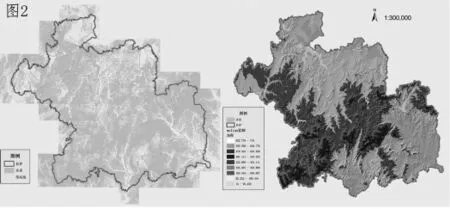

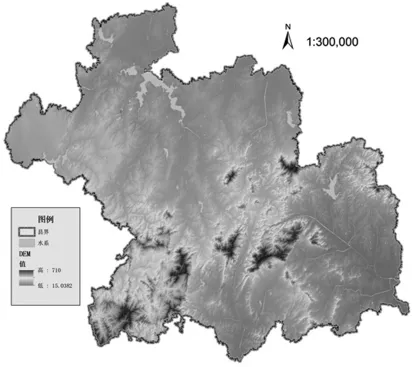

3.2 使用TIN轉格柵命令將TIN文件轉換為格柵圖像。像素大小設為10m,TIN轉換格柵參數設置如圖3,轉換后的格柵數據如圖4。

圖1 創建TIN參數設置

圖2 等高線與TIN數據

圖3 TIN轉換格柵參數設置

圖4 格柵數據圖

通過以上兩步處理已將等高線數據轉換為數字高程模型,格柵數據像素大小可根據數據精度要求在轉換過程中設定,本文將格柵大小設定為10m×10m。

接下來通過調整格柵數據的符號系統,按不同顏色給高程賦值,并使用將陰影計算成生的陰影圖放在下層。將格柵數據的透明度調為30%,生成直觀的數字高程模型如圖5。圖中綠色端為低海拔區域,紅色端為高海拔區域,最低15m,最高710m,由圖可知五蓮縣山系走向由東北到西南,水系由山系中部向縣域四方分流。

圖5 數字高程模型圖

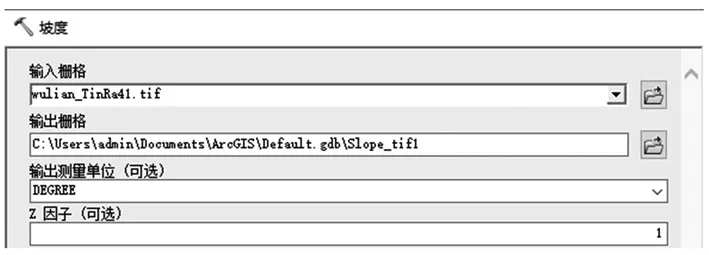

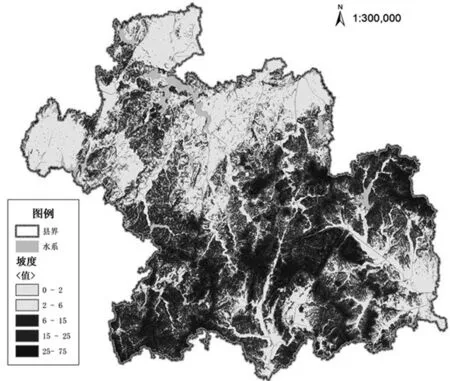

3.3 使用ARCGIS格柵表面坡度分析功能對全縣DEM數據進行求算,坡度分析參數如圖6,生成坡度格柵數據,如圖7。

圖6 坡度分析參數設置

圖7 坡度分析圖

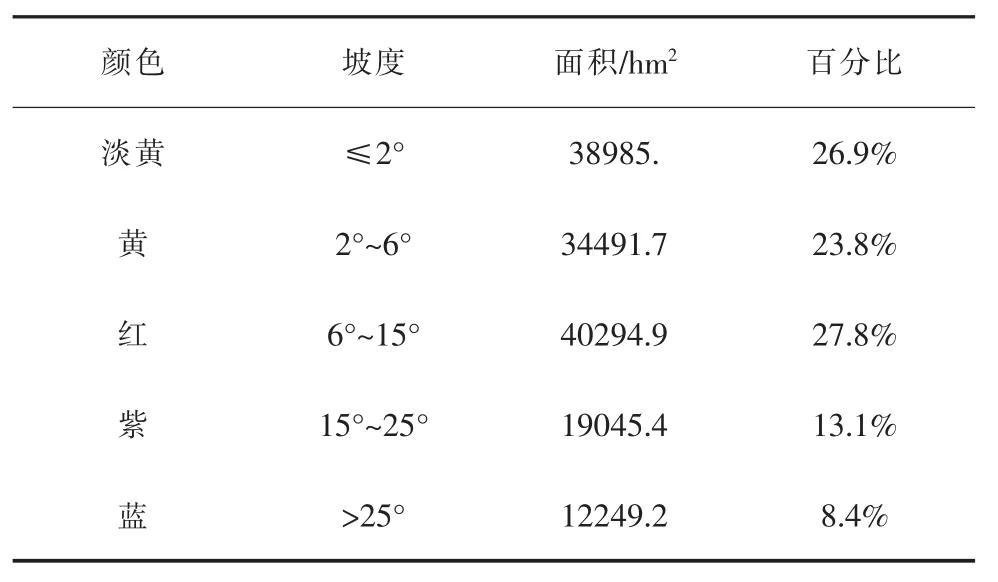

圖中用不同顏色區分了五個坡度區間。淡黃色為≤2°;黃色為 2°~6°;紅色為 6°~15°;紫色為 15°~25°;藍色為>25°。通過格柵重分類后可對坡度數據進行計算,得出不同坡度區間的面積,見表1。

表1 坡度與面積計算數據

由表中可知五蓮縣25度以區域12249.2hm2,占全縣陸地面積的8.4%。疊加近期衛星影像可查看25度以上坡耕地退耕還林情況,對未退耕地段逐步規劃造林或采取封山育林等其他措施。

3.4 使用ARCGIS格柵表面坡向分析功能對DEM數據進行求算,坡向設置如圖8,生成坡向格柵數據,如圖9。

圖8 坡向分析參數設置

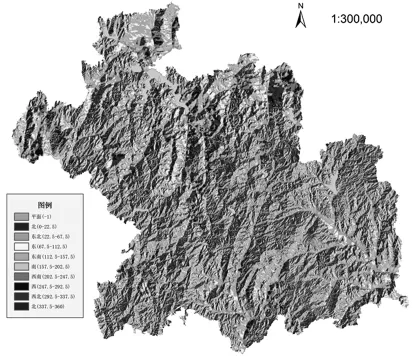

圖9 坡向分析圖

圖中用不同顏色區分出出東、東南、南、西南、西、西北、北、東北、平坡九種坡向。通過格柵重分類后,對坡向數據進行計算,得出不同坡向地形的面積。見表2。

表2 坡向格柵數據

由表中可知五蓮縣東坡、西坡及東南坡向占比較高,北坡、東北坡向占比較小。研究表明坡向是影響造林成活率和造林質量的重要因素,坡向不同,適生的樹種也不同,一般是低山陽坡應選擇喜暖、喜光、耐干旱的樹種,造林設計時應根據不同樹種的生態特性,選擇不同立地條件。

通過以上工作可以看出,通過ARCGIS在數據表分析統計和制圖方面的強大功能,利用等高線數據,對全縣的地形相關指標進行分析,生成了五蓮縣數字高程模型,在此基礎上可按需要進行各項分析,為全縣造林規劃提供依據。

4 展望

運用ARCGIS生成的DEM圖,并結合林地一張圖等調查數據,為林業建設中遇到的各種問題提供了一站式的解決辦法。

4.1 森林分類經營管理

根據DEM圖生成的坡度、坡向、海拔等分布圖疊加分析,確定林地質量等級分區,可以做到林地質量分類更為科學、更為客觀,不同等級區域采用相應樹種與作業法,使更新造林更加科學合理,形成可操作的森林分類經營方案。

4.2 森林防火檢測點布設

森林火災是林業生產的重大災害之一,森林防火工作包括火險預報,火情監測發現與觀察,組織林火撲救等。火險預警在森林防火工作中具有十分重大的意義,在地理信息系統中,通過對火災發生區域統計分析,結合森林資源圖和地形圖劃定重點防護區,對DEM圖進行可視區域分析,規劃監測點設置,保證監測無死角和遺漏區域。

4.3 運用DEM圖對全縣植物群落分布情況進行調查分析,發現植物群落分布規律,保護發展鄉土樹種。