用胺碘酮治療快速性心律失常的效果探究

宋 丹,商 勝

(重慶市大渡口區人民醫院,重慶 400084)

快速性心律失常是急診科臨床上十分常見的一種心血管疾病,該病在老年人群中的發生率較高,且具有病情發展迅速、患者死亡率高等特點,可對患者的身心健康及生命安全構成嚴重的威脅。在本文中,筆者將2017年1月至2017年11月間我院急診收治的58例發生快速性心律失常的患者作為研究對象,觀察比較用心律平與胺碘酮對其進行治療的效果。現將研究過程及結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2017年1月至2017年11月間本院急診收治的發生快速性心律失常的患者58例作為研究對象,用隨機編號法將其分為心律平組與胺碘酮組,每組均有患者29例。在心律平組患者中,有男性15例,女性14例,其中年齡最小的患者為49歲,年齡最大的患者為72歲,他們的平均年齡為(62.04±4.51)歲;在胺碘酮組患者中,有男性16例,女性13例,其中年齡最小的患者為49歲,年齡最大的患者為71歲,他們的平均年齡為(62.11±4.44)歲。兩組患者在年齡與性別方面的差異均無統計學意義(P>0.05),可進行組間對比研究。

1.2 方法

在這58例患者入院后,立即對其進行供氧、糾正水電解質紊亂及維持酸堿平衡等治療,并確保其呼吸道的通暢,同時監測其血氧飽和度、心電圖及血壓等指標。在經患者及其家屬同意后,對其進行分組治療。1)對心律平組患者進行治療的方法是:⑴視患者的情況為其注射劑量為100~150 mg的心律平,每隔8 h注射1次。⑵治療2~3 d后,若患者的臨床癥狀無改善,則可將每日的總注射劑量增至600 mg,連續治療15 d。⑶在患者復律后,可讓其繼續口服心律平片進行治療,150 mg/次,3次/d。2)對胺碘酮組患者進行治療的方法是:⑴將150 mg的胺碘酮融入20 ml、濃度為0.9 %的氯化鈉注射液中為患者進行靜脈推注[1],靜脈推注的速度為1.0 mg/min[2]。若患者的臨床癥狀迅速改善,則無需二次給藥。⑵注射完畢后,若患者的心率仍較快,則需在間隔15 min后再次為其靜脈推注150 mg的胺碘酮。⑶在患者復律后,可讓其繼續口服胺碘酮片進行治療,150 mg/次,3次/d。

1.3 評價標準

觀察比較兩組患者的癥狀緩解率及不良反應的發生率。其中,癥狀緩解等級的判定標準是:1)顯效:用藥后,患者心率的降低幅度>20 %,室率<100次/min。2)好轉:用藥后,患者心率的降低幅度>15 %,室率<110次/min。3)無效:未達到上述標準。癥狀緩解率[3]=顯效率+好轉率。

1.4 統計學分析

本次研究中的數據均采用統計軟件SPSS20.0進行處理和分析,計量資料用()表示,采用t檢驗,計數資料用%表示,采用χ2檢驗。P<0.05為差異具有統計學意義。

2 結果

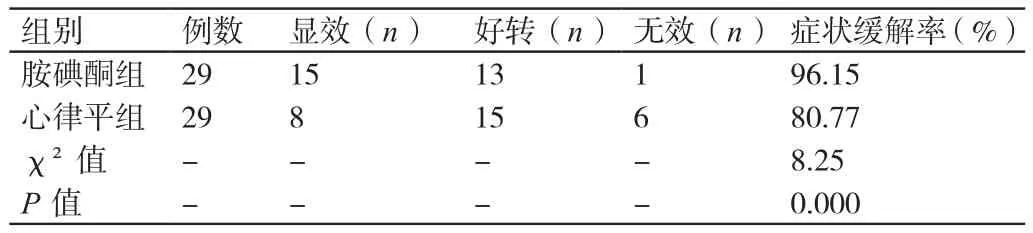

2.1 兩組患者癥狀緩解率的比較

心律平組患者的癥狀緩解率為79.31%,胺碘酮組患者的癥狀緩解率為96.55%,胺碘酮組患者的癥狀緩解率明顯高于心律平組患者,數值間的差異存在統計學意義(P<0.05)。詳見表1。

表1 兩組患者癥狀緩解率的比較

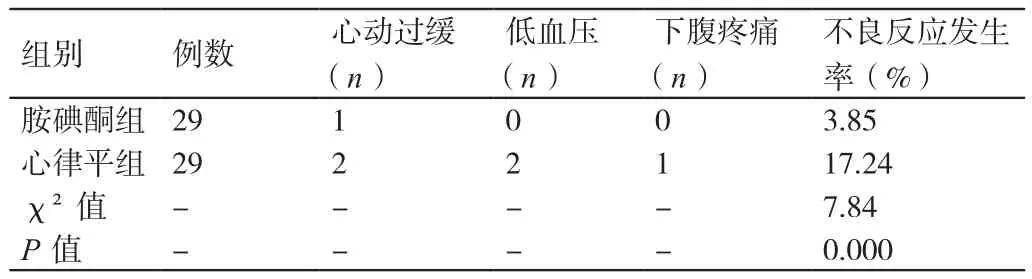

2.2 兩組患者不良反應發生率的比較

在治療期間,在心律平組29例患者中,發生心動過緩的患者有2例,發生低血壓的患者有2例,發生下腹疼痛的患者有1例,其不良反應的發生率為17.24 %;在胺碘酮組29例患者中,發生心動過緩的患者有1例,其不良反應的發生率為3.85 %。胺碘酮組患者的不良反應發生率明顯低于心律平組患者,數值間的差異存在統計學意義(P<0.05)。詳見表2。

表2 兩組患者不良反應發生率的比較

3. 討論

心律失常是一種臨床上十分常見的心律紊亂性疾病,可分為慢性心律失常和快速性心律失常兩種類型。據統計,快速性心律失常的發生率明顯高于慢性心律失常的發生率。快速性心律失常多因心臟沖動傳導過程中發生異常所致,可使該病患者出現心律紊亂的癥狀,嚴重時甚至會導致患者死亡[4]。

胺碘酮是第Ⅲ類抗心律失常藥物,是目前臨床上治療快速性心律失常的常用藥物。胺碘酮具有顯著的抑制腎上腺素的效果,能有效地緩解心房與心室的顫動癥狀。研究證實,相較于心律平,胺碘酮具有擴展冠狀血管的作用,能夠顯著降低血管的外周阻力。此外,胺碘酮還能夠快速地降低心律失常患者的心肌耗氧量,進而起到保護其心血管功能的作用[5]。

從本次的研究結果來看,心律平組患者的癥狀緩解率為79.31%,胺碘酮組患者的癥狀緩解率為96.55%,胺碘酮組患者的癥狀緩解率明顯高于心律平組患者。這證實了胺碘酮在治療急診快速性心律失常中的重要價值。此外,在治療期間,心律平組患者的不良反應發生率為17.24 %,胺碘酮組患者的不良反應發生率為3.85 %,胺碘酮組患者的不良反應發生率明顯低于心律平組患者。這證實了使用胺碘酮對急診快速性心律失常患者進行治療的安全性較高,且有助于縮短患者的住院時間。

綜上所述,用胺碘酮對發生快速性心律失常的急診患者進行治療的臨床療效十分顯著,此方法不僅能快速、有效地改善該病患者的臨床癥狀,還能降低其不良反應的發生率,值得推廣應用。