農村醫學專業人才培養實施分層教學的探索

——以湖北職業技術學院為例

趙化軍

(湖北職業技術學院醫學分院,湖北 孝感 432000)

當前,改善農村醫療服務水平是備受政府、社會和廣大人民群眾關注的熱點話題。在農村醫藥衛生事業的建設發展中,如何培養高質量的醫學人才,并使之在醫藥衛生領域發揮作用,是工作的重點和難點,這直接關系到保護農村生產力、維護農村社會發展和穩定的大局。然而調查顯示,近些年,廣大農村地區特別是邊遠貧困山區鄉鎮、村兩級衛生人才老化、匱乏,農村醫學人才出現后繼無人的窘境。醫學院校培養的本、專科畢業生大多不愿到鄉鎮衛生院、村衛生室就業,廣泛存在著“下不去、留不住、心不安、干不好”的現象,這造成了鄉村醫生供應鏈的斷裂。基于這種情況,衛生部、教育部于2010年新增設中職農村醫學專業,2013年湖北省衛計委批準開辦此專業,學制4年。我院為第一批申辦成功的院校,當年招生56人,年齡16~48歲,學歷有初中、高中、非醫學類高職高專畢業生,部分學生已從事數年鄉村醫生工作。經過一年的教學實踐我們發現,年齡與知識結構的巨大差異使教學組織與教學管理存在困難,無差別教學不利于學生的成長。因此,我們針對2014級農村醫學專業的學生,開始探索分層次教學,旨在有利于教學組織與管理,調動不同層次學生的學習積極性和主動性。具體措施與效果總結如下。

1 學生分層的依據及標準

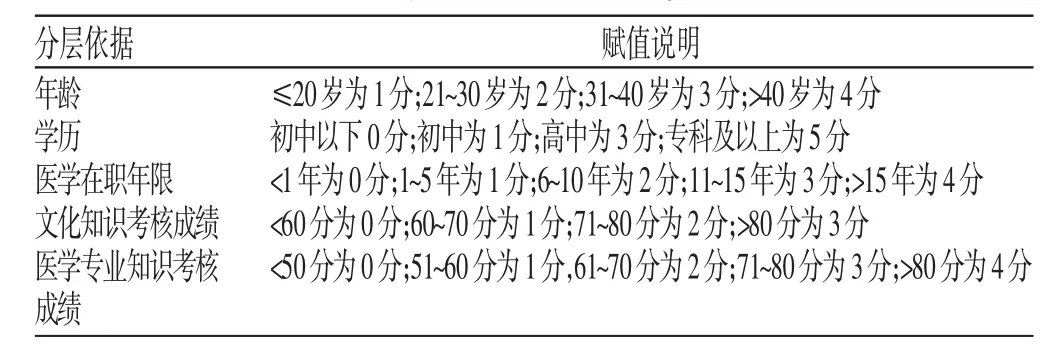

2014級農村醫學專業新生共198人,生源分布在全省,以本地為主;入校學歷差異較大,有初中、高中、高職高專;年齡16~51歲,平均年齡23歲;從事鄉村醫生工作的43名,占21.7%。分層依據經校內外專家充分討論,確立為學生的年齡、學歷、醫學在職年限、文化知識考核成績及醫學專業知識考核成績5個方面,具體賦值見表1。

考核評分為百分制。文化知識重點考核學生閱讀理解能力、高中水平的基礎數學與化學知識運用能力及人文知識(法律、政策、歷史、禮儀及人際溝通等);醫學專業知識主要考核最基本的人體結構、生理機能及農村常見病的識別與初步處理(不參加者為0分)。學生分層標準:總分20分,8分及以上納入一個層次,8分以下納入另一個層次。8分及以上層次多為年齡較大、有職業經歷、醫學知識水平相對較高、學歷較高、文化知識水平較高的學生;8分以下層次多為年齡小、學歷低、無專業背景及文化知識水平較低的學生。

表1 學生分層依據及賦值說明

2 確定學制及課程設置

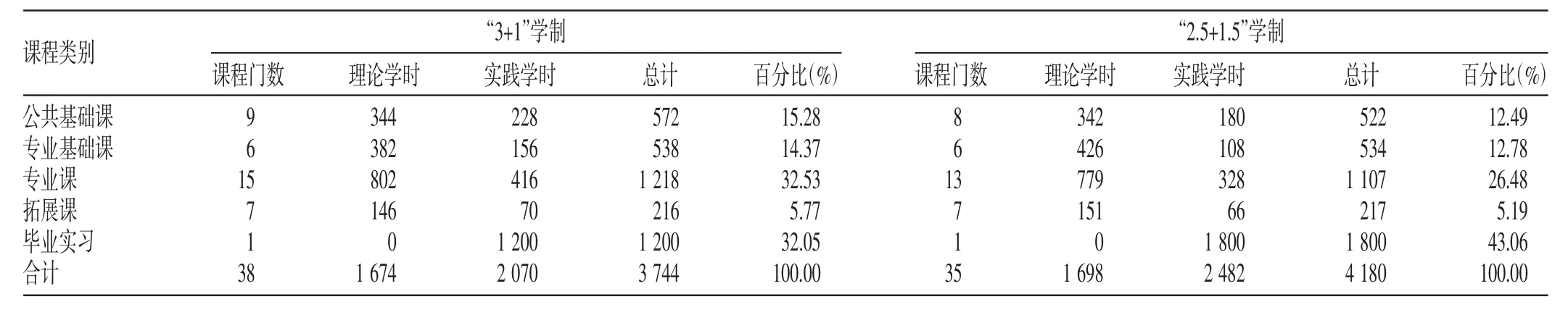

學制及課程設置依據2014年國家頒布的《中等職業學校專業教學標準(試行)》及湖北省衛計委組織制訂的《中職農村醫學專業指導性教學計劃》,結合本地農村衛生實際及學生具體情況,組織專家討論后確定。專家組由衛計委分管農村衛生工作的領導、縣市級醫院的醫療專家、鄉鎮衛生院院長、優秀鄉村醫生及校內外教學管理專家及一線教師共同組成。我們通過鄉村醫師協會,圍繞鄉村醫生的工作職責、崗位能力(語言表達與人際交往能力、計算機操作能力、醫療服務能力、公共衛生服務能力、計劃生育和疾病康復等)開展了調查,并形成了調查報告。討論前,將上述專業教學標準、指導性教學計劃、鄉村醫生工作職責及崗位能力調查報告分發給各位專家,并向各位專家詳細介紹了學生分層的依據與分層后的學生情況。會議中采用“頭腦風暴法”,各位專家充分發表自己的意見,最后進行歸納總結,確定了學制及課程設置。8分及以上層次采用“2.5+1.5”學制,8分以下層次采用“3+1”學制。前者為在校理論學習時間2.5年,醫療機構實習時間1.5年;后者為在校理論學習時間3年,醫療機構實習時間1年。兩者學制確定的主要依據是“2.5+1.5”學制學生的人生觀、世界觀及價值觀已基本形成,已具有中職生要求的基本文化知識,具有一定的醫學專業知識基礎,或者已具有相對較高的學歷,接受知識的能力較強。因此可縮減文化知識課程和/或學時,相對減少醫學臨床課程的學時數。“3+1”學制的學生則相反,應嚴格按照國家制訂的教學計劃實施。兩種學制課程學時設置的差異見表2。

表2 兩種學制課程學時差異

3 分層教學方法與課堂管理的差異

我們對兩個層級的學生進行對比分析,發現“2.5+1.5”學制的學生求知欲高,學習習慣好,課堂紀律好,思辨能力較強,探討問題的積極性較高,但有極少部分學生文化基礎知識較薄弱,對接受新知識缺乏信心。“3+1”學制的學生較活潑,學習習慣較差,上課紀律較松懈,不善于討論問題,部分學生對網絡及電子產品有依賴性。對于前者,教學方法主要為問題教學法、探究教學法、案例教學法等;后者主要采用示教法、模擬教學法、強化實驗實訓等方法。“2.5+1.5”學制的學生課堂秩序良好,任課教師管理課堂較輕松,有充裕的時間針對學生的求知欲望對教學內容進行擴充與深化;對“3+1”學制學生,任課教師需要花費精力維持課堂紀律和課堂秩序,教學內容必須精簡,以滿足教學大綱的基本要求為尺度。

4 分層教學的效果評價

4.1 教學滿意度評價

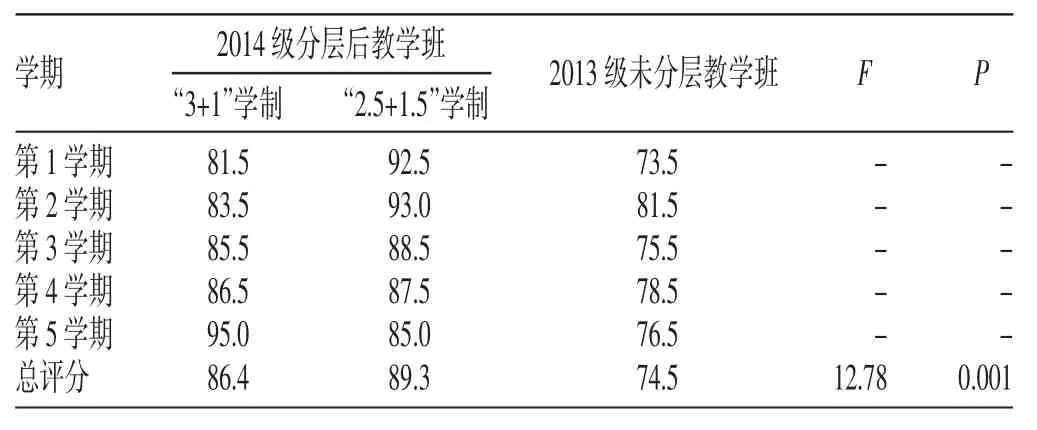

為了探討實施分層教學后學生教學滿意度的差別,我們調取了2013級未分層教學班和2014級分層后教學班的教學滿意度調查問卷,該問卷是每學期隨機抽取8名學生,從課程開設、課時安排、綜合能力培養、使用教材、師資力量、教學形式、課堂教學管理、教學效果等10個方面對教學滿意程度進行評分,分為很不滿意、不滿意、一般、滿意、很滿意5個等級,對應20分、40分、60分、80分、100分。綜合評分取各項權重值一致計算總平均分(分項滿意度差異另做分析),按5個學期總評分進行對比分析,具體見表3。結果顯示:2014級農村醫學專業分層教學后,較2013級未分層教學同專業學生的教學滿意度有顯著提高(F=12.78,P=0.001)。

表3 兩個年級學生教學滿意度(分)

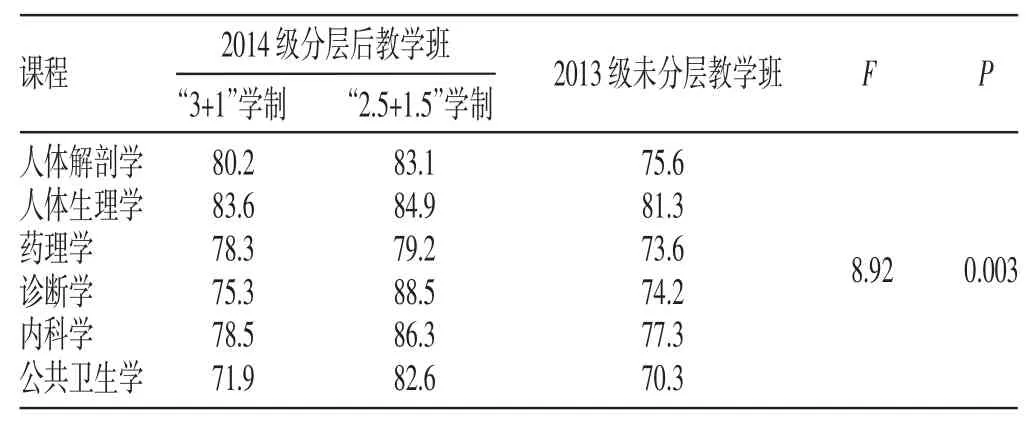

4.2 學生考試成績評價

我院考試試題是從已建立的試題數據庫中隨機抽取的,閱卷均由課程所有教師按試題號輪流評分,保證了試題難度的均衡性及評分的公平公正性。我們仍以上述隨機抽出的3個班級對學生的6門核心課程考試成績進行分析,結果見表4。結果顯示:2014級分層后教學班較2013級未分層教學班6門核心課程平均成績顯著提高(F=8.92,P=0.003)。

表4 兩個年級學生考試成績(分)

4.3 任課教師對分層教學的評價

我們對所有農村醫學專業任課教師進行了訪談,90%的教師認為分層教學有利于學生的成長與發展,有利于學生的管理,有利于針對性的教學設計與教學方法的運用。只是“3+1”學制的學生課堂管理難度大,花費精力多,但針對性的管理卓有成效。

5 分層教學存在的問題

在探索分層教學的過程中我們發現:一是沒有大齡學生對班級的有效管理與榜樣作用,使得“3+1”學制學生課堂秩序相對更難維持,必須花費任課教師更多的精力;二是許多有鄉村醫生實踐經歷者反而比無此經歷的學生實習時間更長,出現“有實踐經歷者更有經驗,無實踐經歷者相對缺乏實踐經驗”的現象;三是部分人文及基礎文化課程的教學使成年人及較高學歷者感到多余而不愿意重復學習,如哲學與人生、數學等課程;四是分層教學的效果評價尚缺乏更科學的依據。上述問題的存在可能因制度而產生,比如上級規定農村醫學專業學制為4年,“2.5+1.5”學制實際上可變為三年制,但學校無權根據具體情況改變學制;教育部規定中職學生的人文及政治課程必須嚴格按照大綱要求執行,限制了學校根據具體情況進行課程設置的自由度。分層教學效果除學校自我評價外,還須引入用人單位、服務對象及社會評價等。■