審判過程中的法律語言模糊性界定及表現研究

——“2017年中國法律語言高端論壇”會議發言節選

徐 明

中國政法大學,北京 100088

一、審判過程中法律語言的模糊性的界定及基本特征

法律語言具有準確性和模糊性的特點,準確性是基本特點。作為同一矛盾體的兩個不同方面,準確性和模糊性是可以同時存在的。在審判過程中,法律語言會呈現出模糊性的特點,模糊性和準確性的相輔相成對審判過程具有重要意義,對法律的實施起到了重要作用。

模糊性是指“通過一系列不同程度值的言詞來描述對象的類屬關系邊界和性態的不確定性,即人們認識中關于對象類屬邊界和性態的不確定性。”①法律語言模糊性的解釋分為兩種:語內解釋(intralingual interpretation)和語際解釋(interlingual interpretation)。前者指的是用與法律源本同樣的語言就該法律文本進行解釋;后者指的是用另一種語言解釋法律文本,其中包括雙語翻譯中所存在的“解釋”。“模糊性以及因模糊性而產生的不確定性是法律的基本特征。雖然并非所有的法律都是模糊的,但是在不同的法律制度中必然包含模糊的法律。”②

法律語言的模糊性具有邊界的模糊性及中心的準確性、相對性與可塑性、雙重性的基本特征。法律語言具有模糊性,是就其外延邊界不準確而言,而非說它的全部外延均不明確。任何模糊詞語,除了在外延邊界的模糊性之外,其外延的中心意義都是明確的。法律語言模糊性的相對性與可塑性是指某個模糊的法律詞語所表示的性質狀態總是相對于法律的范圍而言,也就是說它有一個論域或語境或語言環境,如果離開了這個論域,或者改變了語境或語言環境,就無法或難以比較事物之間在性狀方面的差異,或者會使得模糊性的邊界發生改變③。而所謂雙重性,就是指部分法律語言集準確與模糊于一身。

二、從語言學角度分析法律語言模糊性的表現

(一)模糊性屬于一種語言現象,可以從語言學的不同方面進行分析,首先表現在單個詞語的模糊性上

從形態學(Morphology)方面來看:法律語言模糊性表現在單個詞語的模糊性上,詞匯詞根據詞性,可分為名詞模糊性、動詞模糊性、形容詞模糊性和副詞模糊性等。比如,“非法證據”、“積極賠償”、“從輕處罰”、“主要責任”。

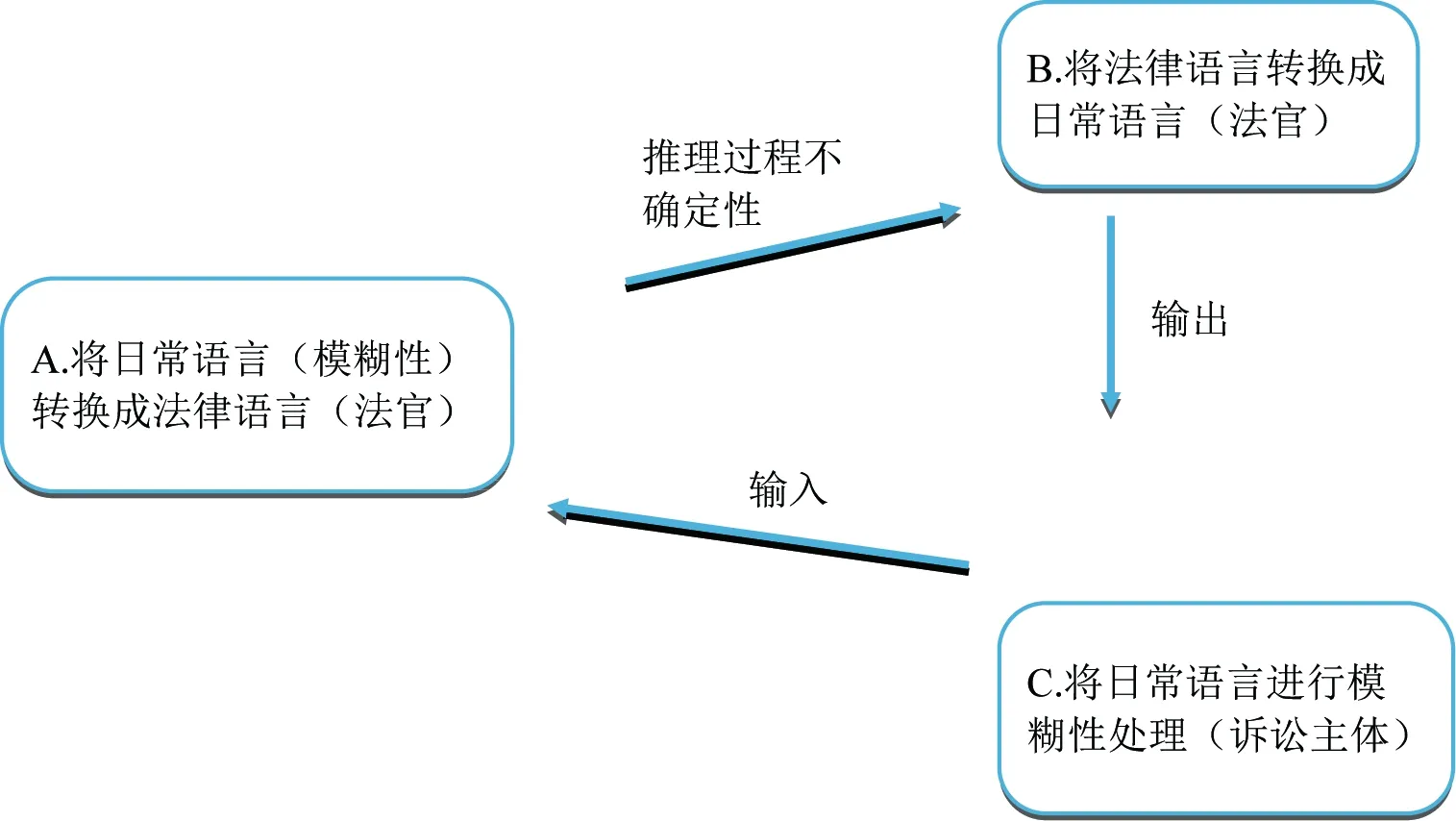

在語義變化中的俗詞源:俗詞源是指由于對詞源的錯誤而又普遍的解釋或對詞義的錯誤理解,或者由于受到更熟悉的詞匯的影響而進行錯誤的類推,導致詞或短語的形式又了新的意義。雖然法律語言與日常語言不同,但是在審判過程中,由于需要訴訟雙方的口述或者法官對訴訟雙方進行問答推理,訴訟主體的表述往往是非形式化即日常用語。當訴訟主體由于風俗文化等原因未能明確闡述事實或故意掩蓋事實造成了法官的不確定性,或者法官對陳述語言產生錯誤的解釋、理解、類推,模糊性就產生了。如下圖:

從語義學(Syntax)方面來看:語義學的涵義關系可分為同義關系、反義關系、一詞多義、同音或同形異議現象、上下義關系,其中除了反義關系,其他關系均可造成詞語的模糊性。比如,日常生活中“借條”和“欠條”是同義關系,但法律上認為,“借條”和“欠條”是不同的,在沒有明確的還款時間的情況下,借條可以在20內進行訴訟,而欠條必須在2年內進行訴訟。再如,上下義關系是表示類和成員的關系,如著作權包括著作、發表、出版、獲得報酬等權力。

(二)其次,法律語言的模糊性表現在句子上的模糊性

比如,“還”該怎么念呢?是“huan”還是“hai”,可以理解為“還款”或者“借款”,如果出借人到法院告借款人,法官也不好判斷。“他還欠款2000元”,可解釋為“他歸還了2000元的欠款”或“他仍然欠債2000元”。這是句子模糊性的一種表現。語義學中的句子成分分析法,是一種抽象詞匯詞義的分析方法,有助于準確地證明詞的意義關系。英語中一個很典型的例子是“Flying planes can be dangerous”,用句子成分分析法可以解釋為“正在飛行的飛機很危險”或“駕駛飛機很危險”,這也是句子模糊性的一種表現。

三、結語

法律語言的準確性與模糊性共同處在語言這一矛盾的統一體中,構成法律語言的兩種相互對立又相互聯系的屬性。法律語言模糊性的界定、基本特征及其表現逐漸清晰化的研究,使得審判過程中法官能夠更好地避免不必要的模糊性法律語言,從而發揮模糊性法律語言的積極作用。在新的抗辯式法庭審判模式中,訴訟雙方陳述的事實都是以語言為介質的,這就要求法官具有更高的智慧和敏銳力,提高對模糊性語言的敏感度。審判過程是由模糊性向準確性發展的過程,是辨別、提取以至消除模糊性的過程,避免不必要的模糊性語言,對于司法公正、維護法律尊嚴和權威具有重要意義。

[ 注 釋 ]

①熊德米.模糊性法律語言及其翻譯[C].邊緣法學論壇,2006(02):28-33.

②[英]蒂莫西·A.O.恩迪科特.法律中的模糊性[J].程朝陽譯.2010.6.

③黎千駒.模糊修辭學導論[M].北京:光明日報出版社,2006,8:40.