尺牘傳音:名人手札中的交大故事

胡端 陳曉俊 徐騫

縱觀古今中外,一所名校的鑄就,總是與那些名師、名家、名人相結緣,校因人顯,人以校名,相得益彰。作為一所跨越百年的巍巍學府,上海交通大學在歷史長河的奔流前行中,曾與無數中外近現代歷史名人相遇、相識、相交,并通過一封封有細節、有溫度、有韻味的筆墨書札記錄下了他們與交大的故事。

在上海交通大學檔案館館藏2000余卷歷史檔案里,完整地保存著數千封名人手札。鑒于名人手札的文獻史料、文博收藏、書法藝術等多重價值,6月28日至 9月28日,“箋之語——上海交通大學收藏名人手札擷英展”在上海交大徐匯校區董浩云航運博物館舉行。26通1949年以前的名人手札真跡首次公開亮相,涉及名人均為民國時期各領域先驅人物、大師學者、社會名流。主要有“狀元實業家”張謇、“民國教育之父”蔡元培、近代地理學和氣象學奠基人竺可楨、“海上聞人”杜月笙、“七君子”之一沈鈞儒、“民主將軍”馮玉祥、“中國人口學第一人”馬寅初、中國航天事業奠基人錢學森等。

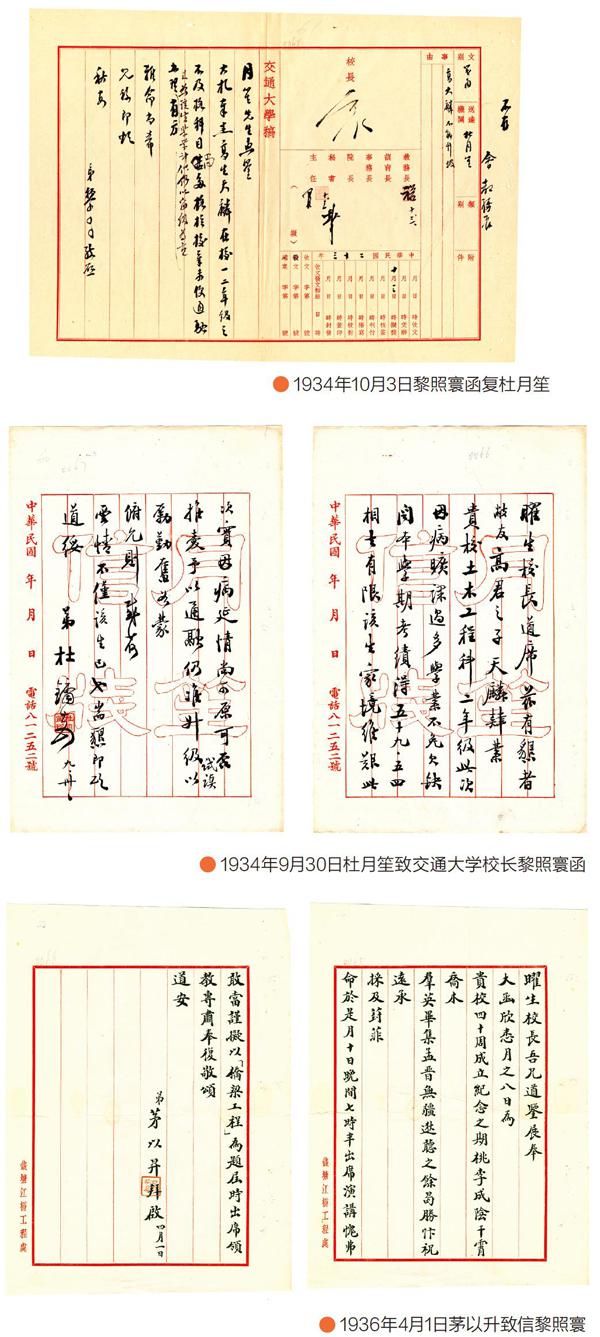

細細品讀這些妙文雅信,走進有歷史溫度的筆墨世界,可以發現它們述說的是各界名人對交大或精心呵護、或激勵督勉、或求助解困的故事,也折射出交大“起點高、基礎厚、要求嚴”的辦學傳統。以下,選取部分有代表性的名人手札若干通,考釋史事,鉤沉史實,解讀背后所蘊藏的前賢辦學治校的資源、理想、情感與智慧。1934年9月30日,交通大學校長黎照寰收到“海上聞人”杜月笙的一封信箋。內容是杜月笙有一位友人之子,名叫高天麟,就讀于交大土木工程科二年級,由于生病曠課,當年學期成績59.54分,微末之差,未能及格,按照學校規定需要留級。杜月笙此信,語氣誠懇,恭敬有禮,希望黎校長看在他的社會名望與地位,開個“后門”,予以通融升級。黎照寰收悉后,專門請人查閱了高天麟在校的成績,發現他不僅僅是由于這一次的因病不及格,而是在一、二年級尚有多門科目不及格。為嚴守校章風紀,黎校長復信杜月笙,遺憾地表示“未便通融辦理”,婉拒了這位“海上聞人”的請托,并請學校文書處將該生不及格科目附便條一起郵寄給了杜月笙。

黎照寰的這封回信,可說是老交大“門檻高、要求嚴”辦學傳統的完美注腳。民國時期的交大,只要成績合格,“雖家徒四壁,亦大加歡迎”;若是考分不夠,“雖豪門巨紳,亦拒諸門外”。曾任鐵道部部長兼任交大校長的孫科,他的兒子孫治平報考交大時,因國文一科成績不合格,未能錄取,這種公平正義之風已經在師生中約定俗成,蔚然于心。

1936年4月8日,時逢交大40周年校慶,校長黎照寰特邀請一批學界名流來校演講,以助盛典,時任浙江大學校長竺可楨、錢江大橋工程處處長的茅以升都在受邀之列。當時的茅以升已辭去北洋大學舒適的教授工作,正全身心地投入到錢塘江大橋的設計建造中,此時的他工作極為繁忙,但在收到黎照寰校長的信后,他欣然應允來校演講,題目為他擅長的“橋梁工程”。另一位身在杭州的著名學者竺可楨,這一年剛接任浙江大學校長,同時他還兼任南京北極閣的國立中央研究院氣象研究所所長。他回復黎照寰說,愿依時至校演講,擬講的題目為“民族復興與歷史”,時間約半小時。

這兩場演講,由交大科學、工程、管理三個學會聯席組織,安排甚為順利。黎照寰后來復信稱,師生久慕茅、竺二人之名,出席者眾多,“敬聆名言偉論,啟迪良深”。

1943年5月7日,尚在重慶九龍坡辦學的交通大學校長吳保豐致信中國民主同盟領袖、著名律師沈鈞儒。內容是交大機械系一位三年級學生陳以德在赴重慶大學訪友期間,被校方誣為進入學生宿舍偷竊物品,被重慶市警察局第十四分局拘捕候審。吳保豐稱陳以德在校品行素來端正,此次受累,應是蒙受不白之冤,請沈鈞儒仗義援手,擔任這名學生的辯護律師。

沈鈞儒在著名的“七君子”之獄后,以堅持民主斗爭、保障人民權利而聲名大振。抗戰爆發后,國民政府西遷,沈鈞儒也到重慶繼續從事民權保障運動。1942年,他在重慶與沙千里、林亨元、崔國翰等人組織成立“平正法律事務所”,經常為被迫害的人民和抗日軍屬打抱不平、伸張正義。而且接案不以營利為目的,對貧苦人或受難者經常免費辯護,還給予資助,人稱“政治律師”。

5月31日,沈鈞儒回信吳保豐,慨然應允辯護。他說已經與本所同事林亨元律師起草訴狀,將于當日午前向法院遞交,盡力為陳以德洗脫犯罪嫌疑。不久,在沈鈞儒的主持下,由學校出面先將該生予以保釋,在厘清案情原委后,沈鈞儒認為陳以德確系無端受誣,但考慮到交大與重慶大學歷來關系敦睦,如為這件偶然冤案公然訴諸法庭,必損兩校友誼與形象,他建議暫緩訴訟,另覓其他妥善途徑解決為宜,吳保豐深以為是,最后采納了他的意見。

在航空學領域內,風洞是非常重要的實驗設施,沒有風洞實驗的依托,航空工程教育就如同紙上談兵。然而,建造風洞實非易事。20世紀30年代交通大學成立航空系之初,國內只有清華大學、中央大學等少數幾所大學設有航空系,并建有風洞。抗戰期間,位于重慶九龍坡的交大航空系,師生做風洞實驗需要到20余里之外的沙坪壩中央大學進行,非常不方便。

1947年復員上海后,交大申請到一筆14000多美元的經費用以向美國訂購風洞。時任航空系主任的曹鶴蓀立刻給老同學錢學森寫信,請他代為母校考察風洞。錢學森當時在美國麻省理工大學擔任教授,主要從事航空和火箭技術的理論研究,非常熟悉風洞設計、方案論證與實施流程。他收到曹鶴蓀的信后,精神為之一振:母校終于有機會建設高水平的航空實驗室了。

1947年8月14日,錢學森給曹鶴蓀寫了一封信,他將美國各大風洞公司的說明單及相關資料收集齊備,寄給曹鶴蓀。當時,他正在國內,應邀赴清華大學講學,所以信中稱從北平回上海時,會親自拜訪曹鶴蓀,為母校航空實驗室建設助一臂之力。畢業后的交大學子,即便未來天各一方,也像是僅僅向學校“請了個長假”。每當母校有需要,他們無論身在何處,定會鼎力相助。這封錢學森助力母校風洞建設的手札,就是交大校友“飲水思源,愛國榮校”的生動寫照。

這些上海交通大學館藏的名人手札精華部分,對于深化歷史名人研究,探究民國大學辦學理念、校務治理與師生管理,均有重要的參考價值。我以為除了文獻史料價值外,書法藝術價值亦不言而喻。細賞每一件手札書法,或汪洋閎肆,或簡遠平和,或圓轉流暢,或率真樸拙,鉤沉出那個時代人物的風骨和氣質,是時代變遷的重要見證。在今天人們越來越依賴鍵盤打字、觸摸屏寫字的時代,名人手函墨跡更顯珍罕。通過本次展覽,緬懷前輩先賢,致敬傳統文化,賡續大學文脈,傳播大學精神是主要意義之所在。

編輯:沈海晨 mapwowo@163.com